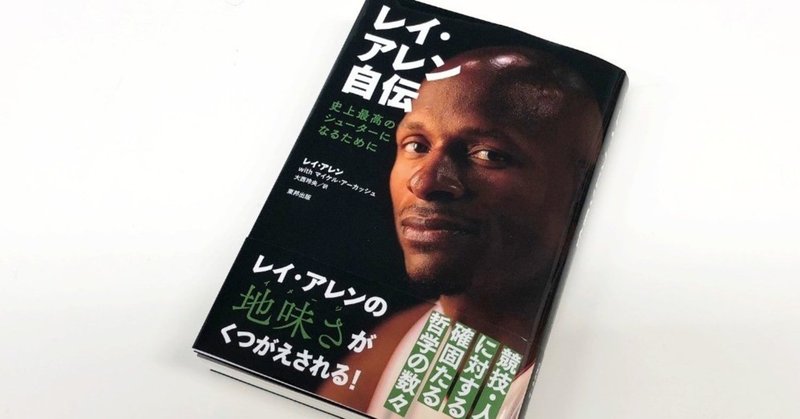

【無料公開】『レイ・アレン自伝 史上最高のシューターになるために』 チャプター1

2019/1/7発売『レイ・アレン自伝 史上最高のシューターになるために』のチャプター1、チャプター2を無料公開!

NBAで2度の優勝に加え、オールスター出場10回、シドニー五輪でドリームチームとして金メダル獲得、そして殿堂入りも果たしたスリーポイントキングのレイ・アレン。そんなアレンの人生、そして競技生活を彼自身の言葉で振り返った自伝を、2019年1月7日に弊社より刊行しました。

本書は、これまで表に出なかった驚きの事実で溢れています。レブロン・ジェームズ、コービー・ブライアント、ケビン・ガーネットなどの名選手を含むライバル、チームメイト、コーチ、オーナー、友人についてオープンに語りつつ、バスケットボールや人生に対する確固たる哲学が詰まった内容になっています。

レイ・アレンはすでに引退をし、一線から退いています。いま現役でプレーしている選手や最近バスケを好きになったファン、この『note』をご覧になられている方の中には、彼を知らない方も多くいると思います。しかし本書は、レイ・アレン本人を知らずとも、バスケットボールという競技に対して、人生そのものに対して教訓を得ることができる自伝です。

「人生には紆余曲折があり、よい人も悪い人もいる。でも、つねに自分と、自分の進む方向を信じていれば、世界を変えられるような人生を送ることができる。それをいつでも思い出させてくれる物として、この本を使ってほしい」ーーRay Allen

そこで、ひとりでも多くのファンに読んでいただければと思い、一部ではありますが本文を公開いたします。まずは「チャプター1」からご覧ください。

チャプター1 生涯最高のショット

もう誰も、我々を救うことはできない状態だった。

レブロン・ジェームズが試合時間残り10秒でスリーポイントショットを外したことで、奇跡でもない限り、1本リバウンドを取られたらサンアントニオ・スパーズの優勝は決まっていた。一方、私が所属していた、レブロン、ドウェイン・ウェイド、クリス・ボッシュの“ビッグスリー”を擁するマイアミ・ヒートは、3年で2度目のNBAファイナル敗退の危機に面していた。

記者たちはハゲワシのように我々を狙っていた。何度も優勝を重ねると豪語しながらも達成できないと、こうなってしまうのだ。2010年にレブロンがヒート入りしたときに、彼は「ふたつでもなく、3つでもなく、4つでもなく……」と発言していた。

サウスビーチのファンも容赦なかった。2013年6月のあの夜、多くのファンが早々に出口に向かっていたのだ。私とチームメイトはそのことに関してかなり腹が立っていた。82試合のシーズンと2カ月間のプレーオフを、毎日死ぬ気で戦い抜き、前年には優勝を果たしていたにもかかわらず、この仕打ちだ。

ほかにも、試合が終わったと判断している人たちがいた。コミッショナーのデイヴィッド・スターンがラリー・オブライエン・トロフィー(優勝トロフィー)を贈呈する場所を確保するために使用される黄色いロープが、すでにコートを囲うように設置されていたのだ。シリーズMVPが誰になるかだけが、まだ不明だった。

我々がスパーズにいいようにやられていたことだけは確かで、残り28.2秒で5点リードを奪われていた。

彼らと戦うときは、いつも不安だった。スパーズほど効率のいい戦い方ができるチームは、NBAでほかにいなかった。どの選手もスリーが打て、相手をドリブルで抜き去る能力を持ち合わせていた。あのチームの魔法は「信頼」だった。コーチのグレッグ・ポポヴィッチは、自分の選手を信頼していた。多くのコーチはそれができない。1試合目から82試合目まで、選手たちに限られた役割しか与えないコーチが多いのだ。大きな責任を課されずに、どうやって上達できるのか? チームにとって自分の価値を上げることができるのか?

同時に、我々も3ポゼッション連続でターンオーバーし、スパーズに楽をさせていたという面もあった。しかも、そのうちのふたつはレブロンだ! 3つ目のターンオーバー後、私のファールでマヌ・ジノビリがフリースローを2本打つことになった。幸い、彼は1本しか決められず、ヘッドコーチ(HC)のエリック・スポルストラはタイムアウトを取った。

控えのひとりだったノリス・コールが、「こんな終わり方ではなかったはずだ」と口にした。そうだよノリス、こんなはずではなかった。

しかし、タイムアウト中、絶望感はなかった。これまでに何度も、選手たちがお互いを罵(ののし)り合いすぎてコーチが何を言っているのか聞こえないタイムアウトを経験してきた。選手たちの顔や身振りを見渡した限り、まだ全員がここで終わらないことを信じていたのがわかった。それがなければ、チャンスなどない。

プレーが再開すると、ベテランガードのマイク・ミラーからのインバウンズパスでレブロンにボールが渡った。彼はスリーを外したものの、マイクがルーズボールに飛びつき、再びボールはレブロンに回った。今度こそレブロンはシュートを決め、相手のリードを2点差にまで削った。残り19.4秒でスパーズのカワイ・レナードに対してファールをするも、幸い、彼も2本中1本しかフリースローを決めることができなかった。

スパーズ95点、ヒート92点。

まだ何が起きてもおかしくはない。このスポーツでは、ボールが予測できない跳ね方をすることがあるのだ。1996年にリーグ入りしてから、それを何度も見てきた。見えない力が働いているのではないかと信じてしまうような跳ね方だ。

さらに、その試合終盤、我々には明らかなアドバンテージがあった。クリス・ボッシュだ。

我々が「CB」と呼んでいた彼は、211センチあり、コート上でいちばん背が高かった。なぜなら、スパーズの顔でもあるティム・ダンカンはベンチに座っていたからだ。ポポヴィッチは、ダンカンの代わりにボーリス・ディアウを投入。彼の素早さを使って我々のピック&ロール(スクリーンプレーにおいて、スクリーンをかけた選手がゴールに近いほうの足を軸にターンするプレー)をペリメーター(ツーポイントエリア内で、長方形のペイントエリアの外)で守るという、賢いコーチによる賢い戦略だ。

驚くなかれ、レブロンがスリーを外したあと、ダンカンなら取れたかもしれないリバウンドをCBがつかみ取った。試合時間残り9秒。

当然、勝つためにはスリーを決める必要があった。切に。誰か。誰でもいい。

私はその誰かになりたかった。子供の頃から、こういった試合終盤のシナリオを何度も頭の中で繰り返してきたのだ。コート上でも、ひとりでボールを持っているときも、夢の中でも。

〈残り5秒で1点差、ボールはアレンに渡った! 相手を抜き、フリースローラインへとドリブルする。止まった。飛んだ。打った。バン!!! 観客は熱狂している。NBAの優勝を決めたレイ・アレンがチームメイトに担がれていく〉

私もほかの人間と変わらなかった。1980年代にバスケットボールを愛した少年は、誰もがマイケル・ジョーダンのようになりたかったのだ。14歳のときに、ニューヨーク・ニックス相手にプレーしている彼を初めて見たときから、それはわかっていた。彼がコートを駆け巡る姿、自分の前に立ちはだかる相手をすべて飛び越えていくあの姿。「彼のように空中に浮かびたい」と思ったものだ。

しかし、驚くことに、多くの選手、トップ選手でさえもマイケルのような状況を楽しむ機会を手にすることがないと私は知った。まずは大学で、そしてNBAでも同様だった。

どの選手も試合中はトラッシュトークをし、どんな角度からでもシュートを決めることができた。しかし、伝説が生み出される最後の数秒間になると、その選手は姿をくらませる。「試合を決めるビッグショットを外した奴」というレッテルを貼られることを怖がるのだ。ボールを回してよいショットが打てたとしても、すぐさまボールを手放してしまう。

私は、こういった状況に逆の視点からアプローチしていた。ビッグショットを“決めた”場合の報いのことを考えたのだ。もし外してしまったとしても、キャリアの評価を犠牲にしてでも、シュートを打つ勇気があることを証明することができる。この思考がビッグショットを打つ自分との戦いの5割、もしくはそれ以上を占める。

公平を期すと、ヒーローになるチャンスを好む選手も多く存在する。しかし、間違った判断のシュートを打ってしまうことが多い。自分が打てるようなシュートではなく、フェイダウェイショット(ゴールから遠ざかるようにのけぞり、後方にジャンプしながらボールを放つシュート)やバランスの崩れたランナーなどをディフェンスに打たされてしまっているのだ。

このチャレンジのための準備は、決して謎めいたものではない。成功するのに必要なものはいつだって変わらない。

献身(コミットメント)だ。来る日も、来る日も。来る年も、来る年も。

CBがボールを取った瞬間、私の行き先は1カ所しかなかった。スリーポイントラインの外だ。

それは3歩、もしくは4歩後ろに進み、コート右のコーナーへ行くことを意味していた。リズムに乗るのに最適な動きではないが、あらゆる体育館で私はこの状況のための準備をしてきていた。

私の最初のチームであるミルウォーキー・バックスでの練習中、膝をついている状態から飛び上がり、ボールをキャッチし、打つという練習を考えついた。うつ伏せや仰向けの状態からも同じ練習をした。カオスな状況でもよいシュートを打てるように、筋肉に記憶させることがポイントだ。

負けたら終了というNBAファイナルの試合で、3点差で負けており、時間も味方してくれない状況ほど、バスケットボールで混乱した状況はないだろう。ショックに陥らないよう、支えてくれるものが必要だ。これは前にも経験したことがある、という感覚を持つことが大切なのだ。

幸いCBは、私のいる場所を見つけ、ボールを回してくれた。今度は自分の番だ。まずやらなければならないのは、サイドラインを踏まないことだ。コートのコーナーにいると、気付かずに踏んでしまうことがよくある。これを避けるのは、決して簡単なことではない。バックス時代、ティム・トーマスという、アウトオブバウンズにさえならなければどこからでも打てる選手と一緒にプレーした。彼には、まず一歩下がる癖があり、よくターンオーバーをしては、ジョージ・カールHCにいつも叱られていた。

「ティミー、自分がどこにいるのかわからんのか!」

そうジョージはよく叫んでいた。

バスケットボールにおいて、スペーシングはすべてだ。だからこそ私は、レブロンがスリーを打ったときにレーンに向かって動いたのだ。

意味がわからない? もしCBやほかのチームメイトがリバウンドしたときに、すぐボールを受け取ってスリーを打てるように、スリーポイントライン付近にいたほうがよかったのではないかと思うかもしれない。2点では足りなかったわけだから、なおさらだ。

しかし、そうではないのだ。私が中に入ったことで、私をマークしていたダニー・グリーンも中に行ったため、CBからパスを受けたときにダニーは私をディフェンスをするのにベストなポジションが取れていなかったのだ。もし私がずっとペリメーターに立っていたら、グリーンは私のすぐそばにいただろう。おそらく彼は、「レイはスリーを打たない。彼のことはそこまで心配しなくていい」と踏んだのだろう。

もちろん、まだシュートを決めるという課題(タスク)が残っており、それは難しいものだった。その夜、私はオフェンスの重要な一部としてプレーしていなかった。スポルストラは、大きな試合ほど“ビッグスリー”に頼る必要があると考えていた。92得点中、レブロン、CB、Dウェイドが52得点を占めていた。一方の私は、1本しかシュートを決めておらず、それも第4クォーター途中にようやく決めたもので、最初の4本を外していたのだ。もっとよい試合はたくさんあったとでも言っておこう。

しかし、試合には完全に集中しきっていた。キャリア序盤は、つねにそうではなかった。白状すると、ベンチに座りながら集中力が途切れ、コート上で何が起きているのかではなく、観客に家族や友人、うるさいファンがいるのが見えることがあった。おそらく自分で気付いてすらいなかったと思う。若さと未熟さゆえだ。幸い、そういった雑音を取り除き、100パーセント試合に集中するということを早い段階で学ぶことができた。

一瞬であったとしても、そういった集中力の途切れは、自分にもチームにとっても高くつく可能性があるのだ。ケガや、相手が投入した選手とのマッチアップなど、コーチが自分の番号を呼ぶ可能性はいつでもあり、そのときに集中できていないと、すでに多くを失ってしまっているのだ。

誰が調子いいのか、誰が悪いのか?

相手がピック&ロールをどうディフェンスしているのか?

審判の笛は軽いのか、もしくはプレーさせてくれているのか?

この試合はNBAファイナルの第6戦だったこともあり、集中力に関して問題は一切なかった。私はここまでの16シーズンのキャリアで、2008年にボストン・セルティックスで優勝したのが唯一。37歳という年齢を考えると、これが最後のチャンスになる可能性もあったのだ。

ここで、最後のポゼッションに話を戻そう。レブロンがスリーを外し、CBがボールをつかみ、コーナーにいる私にボールを回した。試合が、シーズンがかかっている。電話ボックスの中にでもいるかのように、まっすぐ上に飛び上がり、ボールを放った。

ボールがネットのあいだを通過し、チームに新たな息が吹き込まれるかどうかは、まったくわからなかった。しかし、自分が準備すべきことをすべてやってきたことだけはわかっていた。あの日、私は試合前の練習で、おそらく200本以上のシュートを打っただろう。トップ・オブ・ザ・キー(フリースローを行う半円の頂点の部分)、エルボー(長方形のペイントエリア上辺の両端とその付近)、右コーナー、左コーナー。あらゆる場所からシュートを打った。

ハーフタイム中も、普段より多めにシュートを打っていた。プレータイムがいつもより減って、身体をほぐす時間がないだろうと予測していたからだ。そして、1本、自分がシュートを決めなければならないという状況が来る可能性をつねに考えていたのだ。

さもないと——。

そして、その瞬間は来た。ボールとチームの運命が私の手を離れたとき、私は最悪を想定していた。

〈充分な高さまで飛ばなかったのではないか。ボールを高く上げられなかったのではないか。これは入らない〉

しかし、全員が目にしたものを、私も目にした。スウィッシュ! 試合は突如、95−95の同点となった。

本当に決まったのだろうか? コーナーは混沌としており、シュートしたときに自分がサイドラインを踏んでいたかどうかはわからなかった。モニターでリプレーを見ていた審判がそれを教えてくれる。

ベンチに戻ると、心配そうな表情をしたマイク・ミラーがいた。

「線を踏んでいたか?」と私が聞くと、「踏んでいないように見えた」と彼は答えた。

しかし、「絶対」とは言わなかった。誰もわからなかったのだ。

ほんの数センチにすべてがかかっていた。もし足のほんの一部でも線を踏んでいれば、残り5.2秒でスパーズの3点リードという状況になる。スティールをするか、すぐファールをしてもう1本シュートを打つチャンスがあることを願うしかなかった。

心配は無用だった。線は踏んでいなかったのだ。まだ諦めていなかったファンは狂乱し、のちに知ったことだが、駐車場に出てしまったファンは会場に戻ろうとして断られていた。

そこからは主導権を奪い、スパーズの最後のポゼッションではトニー・パーカーがフェイダウェイを外し、相手を止めることができた。そして、オーバータイム(延長戦)では8−5で相手を上回り、103−100で勝利。

最も喜んでいたのはレブロンだった。

「ジーザス、ありがとう。ジーザス、ありがとう」

そう彼は言った。“ジーザス”とは、私が1990年代後半に主演を務めた、スパイク・リー監督の『He Got Game(邦題:ラストゲーム)』の主人公、ジーザス・シャトルワースの名前だ。

「自分の仕事ができてよかったよ」と私は答えた。

2日後、運命の第7戦では、レブロンが5本のスリーを含む37得点、12リバウンドとチームを牽引、我々は95−88で接戦を制した。控えフォワードのシェーン・バティエも、8本中6本のスリーを決めるという活躍を見せた。私は無得点に終わったが、そんなことはどうでもよかった。私は第6戦で絶対に必要だった3点を決め、我々は世界王者となったのだ。

2個目の優勝リングを手にしたことがうれしかったか? もちろんだ。スポーツ界にこれに勝る感覚は存在するか? 絶対にない。

第7戦後のロッカールームでシャンパンと涙が流れ、大きく息をつくというあの感覚はもちろん最高なのだが、本当の勝利はあの夜に手にしたものではない。勝利は、ファンもカメラもない場所で、毎日ように続けてきた練習で手にしたのだ。

私とボールだけだ。

2016年にダラス・マーベリックスのマーク・キューバンに偶然会った際、彼は素晴らしい褒め言葉をかけてくれた。ダラスで試合をするとき、試合が始まる数時間前に私がルーティンをこなしているのを見るためにコートに来るのだ。マークにとって自分のキャリアで最も忘れられないのがそれだ、と話してくれた。それは私も同じだった。

試合は自分でコントロールすることはできないが、自分ひとりのときはそうではない。自分だけならば、打つシュートや、やってみる技、どれくらい走るかなどすべてをコントロールできる。これほど心穏やかな時間はない。

はるか昔に、サウスカロライナ州ダルゼルという小さな町で過ごした日々を思い出す。暗く混沌とした世界で、バスケットボールがまだ希望の光だった頃のことだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※「チャプター2」は2019/1/29公開予定です。お楽しみに。

【レイ・アレン自伝 目次】

ここには掲載できませんが、書籍内には“あの名シーン”を含む、多数のカラー写真が掲載されています。

版権の関係上、全文公開できないのが心苦しいばかりですが、この先が気になる方、書籍で読みたい方は↓下記にアクセスしてください。

また、書籍、ならびに本記事をお読みいただいた方からのご意見・ご感想もお待ちしております!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?