『全体主義の起源』

地球のみなさん、こんにちは、こんばんわ

私が勝手に私淑させてもらっている成田悠輔さんが、例の「高齢者は集団自決」というバズワードで炎上し活動を縮小されることになった日本の芸のなさに嫌気がさしている今日この頃です。

東大時代、きわめて優秀な卒業論文に与えられる大内兵衛賞を受賞し、現在は経済学者で米イェール大学助教授。

YouTube内の番組で突如現れ、コロナ禍を期にネット番組でビジネスを学び始めたり、政治経済に興味関心を持った若者から絶大な支持を受ける。

成田さんのおかげで、政治や経済動向に興味を持てた若者は多いのではないだろうか?

そんな、日本が生んだ若き天才学者を日本の旧年の知識人は、往年の出る杭を打つ作戦できこりの中に埋め込み隠そうとしている。

ネットチャンネルが出る以前であれば、一斉に存在を遮断しメディア一切出現できないよう根を回していたであろうが、ひょっこり現れることができるネットメディアあれば、少しでも成田さんを拝めるかもしれないと少し期待している。

今回は、古き紳士たちが掲げる古き大義を守り続ける老人たちに全体主義的イデオロギーと通ずるものがあると考え、アレント『全体主義の起源の』本につて記事を書こうと考えました。

1.全体主義の起源とは

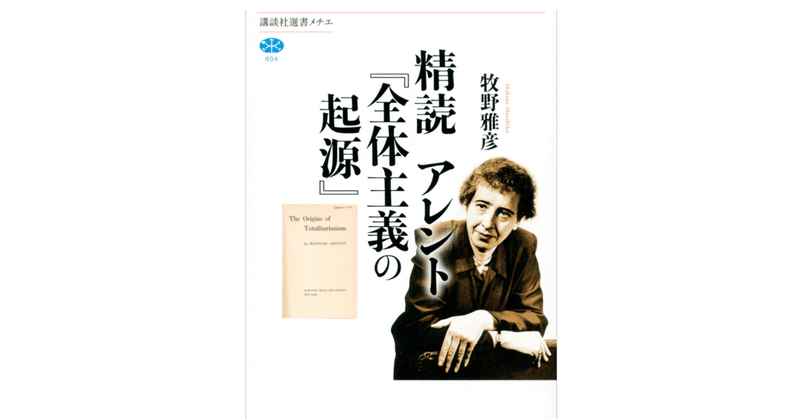

政治理論家ハンナ・アレント 1906-1975

アレントによれば、全体主義はひとつの政治的なイデオロギーではなく、人間の尊厳や自由を否定する総合的な体制であるとされています。

全体主義は、現代的な政治体制の中でも最も危険な物であり、その特徴は、個人の自由や尊厳を無視し、国家やリーダーにすべてを犠牲にすることが求められることです。

全体主義の根底には、集団主義という考え方があり、個人は集団の一部としての価値しか持たず、全体主義国家は、全体性を追求するために、個人の自由や権利を侵害することがあるとされています。

アレントは、全体主義の起源を、近代の不安定さと、人々の政治的な関心の低下に求めています。そのため、全体主義が根付く社会においては、政治的な関心んを持ち、個人の自由や尊厳を尊重することが重要であるとされています。

2.全体主義は政治理論書である

ナチズムとスターリニズムという、20世紀がもたらした最大の謎にして災厄にアレントが最初に取り組んだ書物が『全体主義の起源』であった。

ヒトラー(1889─1945年)のナチス・ドイツとスターリン(1879─1953年)のソビエト・ロシアというイデオロギーも社会的基盤もまったく異なる体制を「全体主義」という概念で一括して論ずることについては、従来からさまざまな批判がなされてきた。

ベルリンの壁の崩壊と東西冷戦体制の終焉とともに『全体主義の起源』という書物もその役割を終えたという評価につながる。

『全体主義の起源』という書物を検討する際に留意せねばならない今ひとつの問題は、本書のいう「起源」とは何かということである。

『全体主義の起源』は反ユダヤ主義、帝国主義についての「歴史」ではないし、全体主義の「起源」を扱っているわけではない。

多くの研究者はアレントがこの書で試みたのは歴史研究ではなく政治理論の提示であるという解釈を示している。

3.全体主義起源以前のアレント

ハンナ・アレントは1906年10月14日、ドイツ・ハノーバー郊外のリンデンで、ユダヤ系の富裕な中産階級の家庭に生まれた。

マールブルク大学でハイデガー(1889─1976年)、ハイデルベルクでヤスパースの教えを受ける。

1933年、ナチスの政権掌握とともに出国しパリへ向かう。

開戦によって対独関係が緊張するに伴いフランス政府により敵国人とみなされて収容所に収監されるが、1940年6月ドイツ軍のパリ占領の混乱に乗じてヨーロッパを脱出し、ニューヨークへ渡り、そこでマイノリティとしてのユダヤ人のために論陣を張ることになった。

ユダヤ人は「母国(Mutterland)」をもたない。

どこにも帰るべき故郷、頼るべき母国をもたない唯一の少数者、その意味において他の民族とは異なった少数者なのである。

4.ユダヤ人と国民国家

ナチスの登場と反ユダヤ主義との間には必然的な関係がある。

ナチスのイデオロギーとしての反ユダヤ主義を、たんなる権力掌握のための便宜的手段として軽視するのではなく、ナチスの運動にとって本質的なものとして真剣に受け止めなければならない。

どうして反ユダヤ主義があのような恐ろしい殺人機構を突き動かす原動力となったのか。

反ユダヤ主義はたんなるナショナリズムの延長、伝統的な外国人差別や憎悪の急進化などではない。

国民国家を超えるところに反ユダヤ主義とナチズムの共通点、両者が結びつく根拠があった。

反ユダヤ主義政党

「安定の黄金時代」と呼ばれる幕間劇の背後には、ヨーロッパの巨大な産業的・経済的発展があった。

経済的な富を獲得したユダヤ人の第二世代の多くは父親たちの職業を捨ててリベラルな職業、とりわけ知的職業に就くことになる。

1880年代から反ユダヤ主義が興隆する背景には、資本の供給過剰を主要要因とする金融スキャンダルがあった。

投資スキャンダルでとりわけ打撃を被った下層中産階級の憎悪は銀行家の多くを占めるユダヤ人に向けられることになる。

第一次大戦前の20年間に反ユダヤ主義は一時的に衰退する。

経済的繁栄は純粋政治的要因の重要性を相対的に低下させ、政府の役割と威信の相対的低下とともにユダヤ人の役割にも関心が払われなくなる。

経済発展と大企業の影響力の拡大は、ユダヤ人銀行家の地位を低下させるとともに、ユダヤ人コミュニティにおける彼らの威信と権力も失われていった。

社会的局面において次第に醸成されるユダヤ人に対する不安やルサンチマンが第一次世界大戦後に噴出する反ユダヤ主義やユダヤ人に対する暴力へと結晶することになった。

人種思想の起源

「人種」という観念の萌芽は「18世紀にその根を有していて、19世紀の間にすべての西洋諸国世界で同時的に出現した」が、帝国主義のイデオロギーとしての「人種主義」(racism)になる為には、今一つの飛躍が必要となる。

後のナチス・ドイツの人種主義的イデオロギーから誤解されやすいのだが、人種思想はドイツの発明ではなかった。人種理論の最初の萌芽は18世紀初頭のフランス貴族ブーランヴィリエ伯からである。

フランスは異なる期限を持つ2つの民族からなる。

ゲルマン起源の民族が先住の「ゴール人」を征服して支配階級になったとブーランヴィリエは主張したのである。

彼の主張する支配民族の優位性の根拠は征服という歴史的事実であって——

そいした歴史的行為が被征服民族の自然的資質になにがしかの影響を及ぼすとしても——自然的・肉体的な事実ではない。

ブーランヴィリエはいわばフランス革命勃発後の内戦を思想的に準備したのである。

「人種」との遭遇

ヨーロッパ植民地政策の中でのアフリカ

もともとヨーロッパから植民が行われたのはアメリカやオーストラリアといった独自の文明と歴史をもたず、ヨーロッパ人の手に握られた地域であった。

アフリカは植民史上ヨーロッパが手を触れなかった唯一の大陸であった。

ヨーロッパは繰り返しアラブ地域の支配、イスラムに対するキリスト教徒の支配を試みたが、他の海外領土と同様には扱わず母国に編入しようとする。

18世紀末には、イギリスによるインド独占——

イギリス東インド会社がポルトガル、オランダ、フランスの競争相手を打倒する——

さらに1869年スエズ運河の開通によって、アジアへの通路としての意義は失われる。

ヨーロッパ人は、黒人は自分たちが人間としての特徴を頑強に主張し続けたので、「白人」は自分たちの人間性を再考せざるをえず、自分たちは人間以上の存在で黒人にとって神々となるべく神に選ばれたのだと考えることにしたのである。

アレントがここで注目しているのは、たんなる「人種」の観念ではなく、「人種」という観念に基づいた支配、つまりは政治的な組織化のための装置として「人種主義」の成立であることに注意する必要がある。

5 全体主義の成立

ヨーロッパ大陸の帝国主義運動とそのイデオロギーとしての「汎民族主義」にアレントが注目する。

なぜなら、それらがナチズムやスターリニズムに大きな影響を与えているからである。

汎民族運動は、小規模で相対的に無害な帝国主義者の結社と全体主義運動の間に位置していて、あらゆる帝国主義連盟の類に顕著見見られる‘スノビズム’をすでにぬぐい去っている限りにおいて、彼らは全体主義の先駆者なのである。

/*スノビズム*/

紳士・教養人をきどったきざな俗物的態度。

また、流行を追う俗物根性。

無国籍者としてのユダヤ人

ユダヤ人間問題は、そこに集約される民族的少数者と無国籍者の問題は、ユダヤ人だけの特異な問題として処理することはできない。

大量の無国籍者の存在は、国民国家体制が保証する法の前の平等そのものの崩壊を示している、とアレンとはいうのである。

モッブとエリートの一時的同盟

全体主義運動のリーダーの多くはモッブから出てくる。

大衆それ自身は——原子化してバラバラにされた存在というアレントの定義からして——

自らを組織する能力を持たないからである。

1920年代のファシズム、ボリシェズム、ナチズムの担い手がいわゆる前線世代、戦前の雰囲気の中で育ちながら戦争による崩壊を経験した世代であったことはよく知られている。

この点では第二次大戦後の状況も最初の世界大戦後のそれとほとんど変わらない。

全体主義プロパガンダ

ナチスはユダヤ人問題をプロパガンダの中心に据えたが、その意味するところは、反ユダヤ主義がもはや多数者とは異質な人々についての意見の問題でも民族政策の問題でもなく、党員一人ひとりの個人的実存にかかわる切実な問題になったということである。

「家系図」に問題があるものは一人として党員にはなれないし、ナチスでの位階が上昇すればするほど、血統をさかのぼって証明しなければならなかった。

全体主義のプロパガンダの内在的な弱点が露呈するのは敗北の瞬間である。

運動の力がなくなれば、構成員は直ちにそのドグマを信ずるのを止めてしまう。

昨日までは自らの生命もささげるつもりでいたそのドグマをである。

運動、すなわち構成員を外界から保護していた虚構の世界が破壊された瞬間に、大衆はバラバラの個人というもとの立場にもどり、変化した世界を喜んで受け入れるか、余計な存在であるというものとの絶望的な状態に沈み込んでいくのである。

国民の大多数を巻き込んだいたはずの体制がいったん解体されると、あとには一人の信奉者も残らない。

「生ける組織」とその自己運動の内に体現されていたイデオロギーや思想の欠片も、あるいはそれを当初は推進していたはずの狂言や熱狂も跡形もなく消滅する。

全体主義の組織構造

全体主義運動の組織構造の特徴は、その独自の階層性にある。

全体主義運動をそれまでの運動組織から区別する新機軸は、同伴者の前面(フロント)組織の創出にあった。

運動の中心に、それを駆動させるモーターとしてリーダーが座している。彼は特別に接近を許された側近集団によってエリートの隊列から切り離されている。

側近たちはリーダーの周りにその「触れることのできない圧倒的優越」に応じた測り知れない神秘のオーラを振りまくのである。

全体主義の指導者に必要なのは、多層的な運動の中心にあって構成員間の陰謀や闘争を操る才能である。

ヒトラーやスターリンも他に抜きんでていたのはこの能力であった。

全体主義と国家権力

ナチスは権力を掌握した初年に大量の法律やデクレ(政令)を発布して、事実上はワイマール体制を清算していったが、正式に憲法を廃止しようとすることはなかった。

その意味においては、スターリン体制の確立期の——抵抗する農民を階級的「クラーク」として強制移住・強制収容させる「農業集団化」が行われ、さらには 党・ソビエト や軍の幹部を含めた「大粛清」がまさに進められてようとされた。

1936年に交付された憲法は、その実効性のなさにおいて、ナチ体制下のワイマール憲法と同様の役割を果たしたのである。

ナチスは権力掌握前から国家と並行して党を組織していた。

たとえばワイマール共和制の邦や州の地域編成に対して、行政区分とは必ずしも一致しない独自の「ガウ」(大管区)を編成するというように。

国家と党のそうした二重組織は1933年にナチスが権力を掌握した後も存続するばかりか、事実上は国家の公式機関を有名無実化することになる。

ナチスは、それと同時に世界支配という究極目標に忠実に、東部の占領地域では、労働力不足や軍事的必要性を顧慮することなく人口減少政策を実行して、占領地域住民の指示を調達する現実的な機会をみすみすみ見逃したばかりか、西部では第三帝国の刑法の遡及立法を導入したのであった。

秘密警察

全体主義の世界支配の野望の下で、自国と他国の区別なくあらゆる潜在的反抗を鎮圧する中心機構が秘密警察である。

多くの専制体制は国内の政敵を鎮圧するために秘密警察を利用する。

全体主義体制においてもまた権力掌握当初の段階における秘密警察の役割は、国内の政治的反対派の鎮圧に当てられる。

秘密警察は全体主義国における唯一の公然たる支配階級となり、その価値基準が全体主義の社会全体に浸透することになる。

かくして全体主義支配の下では容疑者のカテゴリーは全人口を包括することになる。

秘密警察による犯罪者の処置の方法を規定することになる。

犯罪者は刑罰によって処罰されるが、存在自体が望ましからぬ特定のカテゴリーの人間は地上から抹消されなければならない。

こうして権力掌握後に秘密警察という形で、真の秘密結社を作り出すのである。

まさに全体主義国において唯一厳密に擁護された秘密、唯一秘教的な知識こそ、警察の機能と強制収容所に関するそれなのであった。

6 死体工場への論理的プロセス

日常の世界、通常の正気をもった人間の住む世界の尺度に合わないそうした世界は、たしかに人間の理解を超えているかもしれない。

だが、それにもかかわらず、そうした結果をもたらした過程そのものは理解することができる、とアレンとは言う。

強制収容所の社会というその最終結果は狂気のごとく見えるが、それと比較するならば、人々をこの目的のために準備させたプロセス、これらの条件に個人が適応していったプロセスそのものはいたって透明で論理的である。

狂気の死体工場はそれに先行して、生きた死体をつくるという歴史的にも政治的にも理解可能な過程によって準備されたのである。

人々を強制収容所と人間そのものを絶滅へと導く過程は次のような階段を経て進行する。

まず最初の段階は「法的人格」の剥奪である。

特定カテゴリーの人間が法的保護から排除される。

ここでは犠牲者が恣意的に選抜されることが精度の本質的原理となる。

「恣意的なシステムの目的は住民全体の市民的権利の破壊であり、彼らは究極的には自国内で法の外に置かれる。

無国籍者や故郷喪失者(homeless)のように。

一人の人間の権利の破壊、人間の中の法的人格の殺害、これが人を支配するための前提条件なのである」

次に行われるのが「道徳的な人格」の破壊である。

犠牲者に対する家族や友人による追悼や追憶は禁じられ、その存在それ自体が忘却・抹消される。

犠牲者は匿名化され、収容者の生死自体を知ることが不可能になり、死は個人の一生の終わりという意味さえ奪われる。

『自分の友人を裏切り殺すのか、それとも自分の妻子を死地へと送りだすのか、どちらにするかという選択を突きつけられた時、たとえ自殺してもそれは家族が殺されることを意味する時に、どうやって決定すべきだというのか?』

『3人の子どものうち誰を殺すか選べとナチスに言われたギリシャの婦人の道徳的ジレンマを誰が解決できるだろうか?』

全体主義体制は、良心が適切に機能しない条件を創出することによって、その犯罪にすべての者を巻き込むのである。

そして最後に、人間の個性・特別性、その人の固有のアイデンティティが生きた人間から抹殺される。

家畜用貨車にまとめられて放り込まれて移送され、頭髪を刈られ、囚人服を着せられて、すぐには死なないよう周到に計画された拷問等々によって、個人の人格は完全に破壊される。

彼らは動物でも人間でもない、実際に「死体」になる以前にすでに「人間としては死せる身体」となっているというのである。

それはまさに全体主義システムの勝利であった。

7 戦後世界と全体主義

ナチスの全体主義は敗戦とヒトラーの死によって崩壊したとしても、今一つ全体主義体制はまだ存続していた。

1953年3月5日のスターリンの死後、ソビエト・ロシアはどこへ向かうのか。

ナチスと同様にその指導者の死と共に崩壊するのか、あるいはその本質はそのままに誰か別のものが指導者の椅子に据えられるのか、それとも何らかのかたちで日常化・正常化への道を辿ることになるのか。

全体主義成立の最大の条件は大量の人間の集積としての大衆、いいかえれば人間の過剰・余剰であった。

だがロシアにおいても戦争による巨大な損失と、そして工業化それ自体によって労働不足が生じてきている。

これが全体主義の従来のような展開を制約しているのである。

人間の不足と関連する第二の要因が、中国共産主義政権の登場であった。

およそロシアに対して3倍の人口を擁する巨大な共産主義国家の出現は、ソビエト・ロシアをはじめとする共産主義陣営に大きな変化をもたらすことになるであろう。

最後に

ソビエト・ロシアの共産主義イデオロギーとその体制は、西側帝国主義に反発するアジア・アフリカの旧植民地諸国に対して大きな影響力を持ち続けている。

その意味においてソビエトの全体主義的帝国主義のの問題は、戦後ヨーロッパの秩序の在り方にとどまらず、脱帝国主義・脱植民地化されたアジアやアフリカの問題とも結びつくことになる。

帝国主義の遺産としての植民地支配と「人種」の問題はいまだに解決されていないのである。

終わり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?