深瀬昌久の残像を追って

この記事には遺骨の写真が含まれます。気分を害する恐れがあるため、予めご了承下さい。※掲載にあたって遺族からの了承は事前に得てあります。

2018年8月10日、深瀬昌久の納骨式を執りおこなった。

2012年の没後、その遺骨は諸事情によって埋葬されないまま某所に保管されてきたが、この7月にいよいよ納骨式が決まった。私はかねてより昌久さんを故郷の大地に還してあげたいと提案してきたこともあって、彼の甥にあたるTさんにお願いをして納骨式に参加させてもらった。

その数日前から関東地方を台風13号が直撃するのではないかと騒がれていた。台風の進路を窺いながらフライト日程を幾度か変更し、旭川に無事たどり着く。それまで北海道とはなんら縁がなかったため、私がこの地に降り立ったのはこれが初めてのことだ。

式当日の朝はあいにくの雨模様。深く霧がどんよりと立ち籠めていた。

8月10日 8時30分。レンタカーで旭川を出発。

向かうは昌久さんの故郷、美深町である。旭川からは車で2時間。

比布(ぴっぷ)、和寒(わっさむ)、士別(しべつ)と北上していく。士別では、街の至るところに設置された標記がわざわざ「しべつ」とかなに崩されているのを目にし、脳裏で自然と不吉な漢字変換をしていた。

昌久さんが生きた時代と比べれば、旭川の街などもそれなりに変わったのだろうが、北上するにつれて姿を見せる大自然はそれほど変わらないようだ。というのも、私にとっては初めて見るはずなのに、不思議と見覚えある景色ばかりが目に入ってくるからだ。昌久さんがかつて撮った写真群が残像として重なって見えるということだろうか。

1時間半も走ると名寄市に着く。この辺りまで来るとすっかり天気は好転して、じりじりと焼きつける日差しが出てきた。思わず喪服の上着を脱いだ。

名寄には陸上自衛隊の駐屯地がある。地元民のTさんから見ても僻地だというここが現在も維持できているのは、自衛隊の隊員らが店を利用するからとのこと。

イオンに立ち寄った。再び上着を着て車を降りる。

「ここは日本最北のイオンなんだよ」と言い残して、Tさんは献花やワンカップを探しに店内へと消えていった。思いがけず晴れたので、趣味の昆虫採集をしたくてムズムズし始めていた私は、捕虫網を買い求めることにした。

日帰りのため、この日の16時過ぎには旭川まで戻る必要がある。美深町に滞在できるのはわずか3時間。それでも昌久さんが生まれた美深の昆虫と戯れたいと思った。

目当ての物は、イオン2階のキッズコーナーで見つかった。携帯に便利な伸縮式の捕虫網がわずかワンコインで手に入れられたことに胸が躍ったが、すれ違う人々の視線が妙に突き刺さる。それもそのはず、喪服に黒ネクタイの男が捕虫網を持つ姿はきっと奇妙に見えたのだろう。

さらに北上していく。

士別を越えた辺りから天塩川が目に入るようになっていた。日本最北端の稚内駅から旭川駅まで引かれた宗谷本線に、寄り添うように流れる天塩川。その看板が目に入った瞬間、1枚の写真がフラッシュバックした。

1935年、天塩川畔でピクニックをする家族を捉えた1枚の写真だ。

それは昌久さんの父、助造さんが一家を撮影したものだった。被写体となった家族の中には、りんごを手にした当時1歳の昌久さんも写っている。その写真は、昌久さんが70年代に入って故郷を頻繁に帰省するようになった頃、生家の写真館で発見されたものだった。

1956年に日本大学芸術学部写真学科を卒業後、昌久さんは故郷や家族を振り返ることなく東京で写真家として活躍し始めた。1964年には結婚するも、私生活では妻との衝突が絶えることがなかった。1960年代後半には家出を企て、新宿でヒッピーらとひとつ屋根の下で暮らした時期も。次第に疲弊していった彼は故郷を懐かしみ、1971年に十数年ぶりの帰省を果たした。

以降は毎年のように帰省するようになり、生家を中心に自らのルーツをいくつも発見し始め、紛れもない自身のルーツである〈3代続く写真師の血筋〉を再認識した末、その視点を作品に活かしていくようになっていった。そのきっかけを作ったのが、天塩川畔に佇む家族を撮った一枚の写真だった。

「セピアに変色した1枚の記念写真、家族がいる、皆こっちを見ている。〈中略〉母は23才だった。とうの昔亡くなった祖母『みやの』がいる。母の妹2人がいる。〈中略〉 私の記憶はこの辺からのようだ」

深瀬昌久「明日は釣るぞ!」(『WORKSHOP 第4号』1975 年)

昌久さんが生涯、写真表現を通して貫いた私性の眼差し。それはこの川を舞台に、自分を見つめる写真機を通して父と見つめ合うことから始まったのだ。その天塩川を横目に、私は得も言われぬ感動に包まれていた。

程なくして、美深まで1kmというところまでたどり着いた。私が昌久さんについて調べ始めてかれこれ20年近くが経った今、いよいよ足を踏み入れる。

「美深という名はもともとアイヌ語の〝ピウカ〟が由来なんだよ」とTさん。ピウカとはアイヌ語で「石の多い場所」を意味し、つまり美深町のすぐ傍を流れる天塩川の砂利川原を指す。美深駅はかつて「ぴうか」と呼ばれていたが、1951年に読みを「びふか」に改めた。

説明が遅れたが、Tさんは昌久さんの甥に当たる人で、現在は遺族の中で唯一、深瀬の姓を受け継いでいる。遺族代表として今回の納骨式を取り仕切ったのも彼だった。

私とTさんと出会いは、今から13年も前のこと。当時、私は自分のウェブサイトで、昌久さんについて自分なりに調べたことなどを書いていた。それを偶然見つけたTさんが私宛にメッセージを送ってくれたのだ。

もう誰も叔父のことなど知らないだろうと思いながらもその名を検索したところ、私のウェブサイトを見つけて、とても嬉しかったそうだ。そうして何度かのやりとりを経たのち、私たちはじかに会って話をするようになった。その度にTさんは「おいちゃんはね……」と、昌久さんにまつわる思い出話を聞かせてくれた。

さらに振り返ると、私が深瀬昌久を知ったのは2000年前後の頃だ。当時大学生の私は、眼を貫く鋭さで迫る彼の写真に圧倒されてしまった。それ以来、彼について調べ始めたが、当時すでに高騰していた写真集は学生の時分にはとうてい手が届かない。そこで彼が作品を寄稿した雑誌群を集め始めた。それを現在に至るまで続けた末、1冊の本にまとまったのが、赤々舎から今年刊行された写真集『MASAHISA FUKASE』である。

美深町に着く頃には、11時近くになっていた。

Tさんは朝から神主と電話をかけ続けていたが、一向につながらないことを心配していた。現地にたどり着いて、どうやら予感は的中したようだ。神社を訪問しても誰もいない。留守だった。

しばらく待つと、1台の軽自動車がやってきて、神主さんと奥さんが降りてきた。すっかり年老いた神主は自身で歩くのもままならない様子で、奥さんを杖にしながら歩いていた。Tさんが話しかけると、神主の奥さんは「来週の予定です」と言う。どうやら予約の時点で誤解が生じていたらしい。

はるばる東京からやってきた私たちは、はいそうですかと帰るわけにもいかず、なんとか説得した結果、急きょ執り行ってもらえることに。町の外れまでやってくると、森のすぐそばの丘に墓地が見えてきた。

深瀬家は神道であり、納骨の際には神社の神官が埋葬祭をする。

神道において死は穢れであることから、神社は墓地を持たない。そのため一般の墓地に墓を作り、納骨の際には墓地まで神官を連れて行く。神道の墓石には「奥都城」(おくつき)と刻まれ、墓石の天辺はピラミッド状に尖る。これは、三種の神器のひとつである草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)をかたどったものだと言われている。

仏教でいうところの改名はされず、代わりに霊号がつけられる。男性であれば「大人」(うし)、女性であれば「刀自」(とじ)などの称名(たたえな)が元の名前の下につき、最後に「命」(みこと)が添えられる。昌久さんは「深瀬昌久大人命」となる。

仏式の葬儀は死者の魂を極楽に送り出すことであるのに対し、神式の葬儀は死者を一家の守り神に奉ることを意味する。

神主がお祓いをした後、納骨となった。

一同が壺を墓内に収めようとしたところ、神主の奥さんが口を開いた。

「早く土に還してあげるためにも、骨壺のまま入れないの。骨を壺から出して。布の上に広げて、包んで、それからお墓に入れてあげるのよ」

墓の中には3つの骨壺が収められていたが、それらを取り出すと、その下の土からさらに古びた骨の断片が見え隠れした。神主の奥さんが言うように、かつて土に直接埋葬された遺骨があったようだ。

すでに収まっていた3つの骨壺と、昌久さんの骨壷の中身をすべて1枚の白い布に取り出して、丸ごと包んで墓に収めることにした。

一番手前に収められていた壺の蓋を開けると、まるで焼かれた直後かのように真っ白な骨が姿を現した。最後に亡くなったのはTさんの父(昌久さんの弟)であるから、かれこれ14年近く前のことだ。それだけの時間が経っても、壺の中にあっては当然ながら朽ちることもない。一同はなるほどと納得しながら、最も古い骨壺(それは高さ10センチほどのずいぶん小ぶりな壺だった)から骨を取り出し、次にもう一回り大きい壺(15cm程度)、その次に墓内の一番手前に収められていた壺、といった順で中身を布の上に広げていった。これで、墓に納骨されていた壺の中身は全て開けたことになる。

墓の脇に添えられた墓誌から推測するに、初めの壺ふたつの中身は昌久さんの両親のものだろう。そして墓の底に確かめられた剥き出しの古い骨は、祖父母のものということになる。

最後に、それまで私が抱えていた桐箱から昌久さんの骨壺を慎重に取り出した。中身の骨を取り出すと、布の上には骨の山ができた。

父、母、弟、そして昌久さん。かくして家族4人の骨が混ざり合った。

祖父母も土中に埋まっている。かつて山形県から屯田兵として北海道に入植した昌久さんの祖父、庸光さんが上川支庁写真師鑑札を取得し、美深町に「半農半写」の写真館を開業したのが1908年。それから丸110年が経った今、一家の亡骸は墓の中で渾然一体となったのだ。

神主の奥さんが布を丁寧に結わき、Tさんが墓内に収めた。

西瓜、そうめん、野菜にワンカップ、ビール、煙草。神饌(しんせん)と呼ばれるお供え物を墓の前に並べ、埋葬祭をおこなった。

「供え物は皆さんで食べ分けて下さい。煙草は1人1本ずつ吸ってもらうとかしてもらって」と神主。煙草を吸わない私たちは咄嗟に顔を見合わせ、苦笑いを浮かべた。

神饌は置いていかず、持って帰るように忠告された。北海道にはワタリガラスが多く生息しており、放置するとカラスが漁ることから、儀式が終われば持ち帰るのがここでのルールだった。

ものの数十分で式が終わると、神主や参列者は散り散りになっていった。

私は、誰もいなくなった墓の前でもう一度、手を合わせた。

式を終えてスーツから普段着に着替えると、私はTさんに昆虫採集をしたいと申し出た。了解してくれたTさんの車に乗り込む。

虫採りは人の敷地内だと都合が悪いことを相談すると、それならとTさんはスキー場の上にある公園を提案してくれた。向かってみると、そこはよく整備された公園だった。私が虫採りをするあいだ、墓参りの後片づけがあると言って、Tさんは車で戻っていった。

整備された公園と言えども北海道だ。すぐに豊かな種類の昆虫たちが出迎えてくれた。名寄のイオンで買ってきた網を片手に、野道を進んでいく。

虫は、私たちの触覚をよく刺激する身体構造をしている。トゲの生えた足、わさわさとした触角、瞬間的に開く羽。それはなにもじかに触ることなくとも、視覚を通じてその存在感を訴えかけてくる。それだけに、虫を見ただけで気色悪いと感じる人がいるのも無理はない。

虫を捕まえる。つまり「虫に触れる」ことは、写真を撮る行為に近いと思う。写真を撮るとは、単に目で見てシャッターを切るだけではなく、対象に触れるように視覚を触覚化させながら写す行為でもあるからだ。

捕虫網を振り回しながらトンボや蝶を追いかけて登っていくと、途中で道が二股に分かれ、右に続く道は未舗装となり、そのまま森へと続いていた。私は迷わず右を選んだ。

青カナブン、サナエトンボ、トノサマバッタ。それらを追いかけてさらに奥を進んでいくと、まだ正午だというのに、鬱蒼と生い茂る森の奥から何者かがこちらを凝視するかのような深い視線を感じ、思わず身震いをした。

夜の森に足を踏み入れることはこれまで何度も経験していたし、先月は沖縄の森にも入った。しかしそれらとは明らかに「質」の違う不気味さが、森の奥から感じられた。あの奥に何かが潜んでいるのか、はたまた森が私が見つめているのか。

北海道には、この国に生息する陸棲哺乳類で最大の種とされるヒグマが棲息する。ここ美深でもヒグマの目撃例はあるという。森に潜む生き物が神秘的であればあるほど、それらを孕む森そのものの存在感が強く感じられてもおかしくはない。

直感に従い、引き返すことにした。

分岐点まで戻ったところで、もう一方の道を進んでみることにした。

私が歩む震動で、それまで草むらに隠れていた幾匹ものトノサマバッタが一斉に飛び跳ねては消えていった。ヤンマは私の手が届かない上空をグルグルと旋回していた。もはや虫採りは口実に過ぎず、美深の自然と呼応するのが楽しくて仕方なかった。

虫たちと戯れながら進んでいくと、急に視界が開けた。

美深町の全体が見渡せる。どうやらスキー場までたどり着いたようだ。すぐに、昌久さんがかつてパノラマ撮影した場所だと気づく。

ここに辿り着くまでの間、幾度となくデジャヴが私を襲った。これまで彼の写真の中で見つめてきた景色が、実際の景色と重なるように蘇っていた。

初めて訪れる場所なのに、不思議と懐かしさすら感じられる。かつてここを訪れたことがあるような肌感覚こそあるものの、肝心の地名や、過去にここでなにをしたかという記憶そのものはすっぽりと抜け落ちているような…。記憶喪失さながらの感覚を覚え、思わず目眩がした。

すっかり晴れた美深の景色は、東京のそれよりもコントラストと彩度が高かった。その光景に既視感を抱きながら、昌久さんがかつて拘ったカラー写真の在り方について思い返した。

彼はかつて、モノクロームとカラーの作品比率を7:3と答えたことがある。つまりカラーが圧倒的に少ないことになるが、作品としてカラー写真を好まない理由として、1980年代当時はまだカラープリントの制作環境が整っておらず、自力で手がけるにはまだ手間がかかったこと。そしてラボに出すとかえって素直な色がそのまま出てしまうため、それはそれで気に入らないことを理由として挙げていた。

「いわゆるいい調子にフィルム通りきれいにいけばいくほど自分のプリントとしてのくせというか、独自性というか、個性というか、天邪鬼のぼくとしての手造りの味のような質を要求した」

深瀬昌久「総天然色的街景 ポラロイド8×10フィルムを印画紙がわりにカラーの引伸し……」(『日本カメラ』1985年9月号)

そして1983年、20×24インチの超大型ポラロイドカメラで撮影したことがヒントとなって、昌久さんは或るアイデアを閃いた。それは、ポラロイドフィルムを印画紙の代わりにしてプリントするという手法だった。かくして1985年、カラーポラロイド作品『総天然色的街景』が生み出された。

美深の景色を眼前に構えながら、私は脳裏で『総天然色的街景』が持つ独特なコントラストと彩度の残像を眼前の景色に重ねていた。もしかすると美深の景色を基準にしたのではないかと考えずにはいられないほどだった。

彼が1971年から1989年にかけて生家の埃を被った倉庫を漁っては自分自身のルーツを探し続けていたことを踏まえると、1985年の作品に美深の景色が投影されていたとしてもおかしくはない……などと、答えのない憶測をしてはひとり興奮した。

時刻が午後1時を回ったところで、Tさんが私をピックアップしに戻ってきてくれた。その足で、かつて深瀬写真館があった場所まで連れていってくれるという。それは、丘から車で5分もしない場所だった。

1990年に廃業となった深瀬写真館の跡地はその後、別の建物が建てられることもなくパーキングエリアに成り変わっていた。そこには今やなにもなかった。そのためか、余計に昌久さんの写真の中のかつての景色が残像として立ち現れて見えた。それは晩年の作品「私景」の1枚だ。

1989年、もうすぐ取り壊される深瀬写真館の前で、彼は自分自身の顔をフレームインさせながら写真館を写した。

1971年以来、たびたび帰省するようになってからすでに長い月日が経っていた。1987年には父の助造が亡くなり、更には1989年、写真館はとうとう廃業となった。彼が拠りどころとしてきたルーツが、時の経過と共にひとつふたつと消えていった。

その名残惜しさから、墓の前や写真館の前で自分自身もフレームインさせながら写真を撮った、とは考えられないものだろうか。いずれ消えゆくものと自分の接点を、写真の中に、揺るぎないひと時として刻むために。それがゆくゆくは「私景」なる作品群となっていった……またもや私は、真実が解き明かされることのない妄想に耽けていた。

彼の遺した言葉の数々が、脳裏を過ぎる。

「ぼくはこれからも、過ぎ去ってゆくことを止めようとして写真を写すのだろうか? すべてを止めたいと思いつつ写真するぼくの作業は、いま生きていることへの復讐劇かもしれない。そしてそれが一番好きなことでもあった」

深瀬昌久「烏2」(『カメラ毎日』1976年11月号)

「ふとしたきっかけで昨春ごろから、自分自身をフレーム・インさせることに凝っている。それは手や足だったり顔だったり街のスケッチだったりするが、すべてうつされた物事は自分自身の反映といえるから『私景』とした」

深瀬昌久「口絵ノート 私景——旅の便り」(『日本カメラ』1990年12月号)

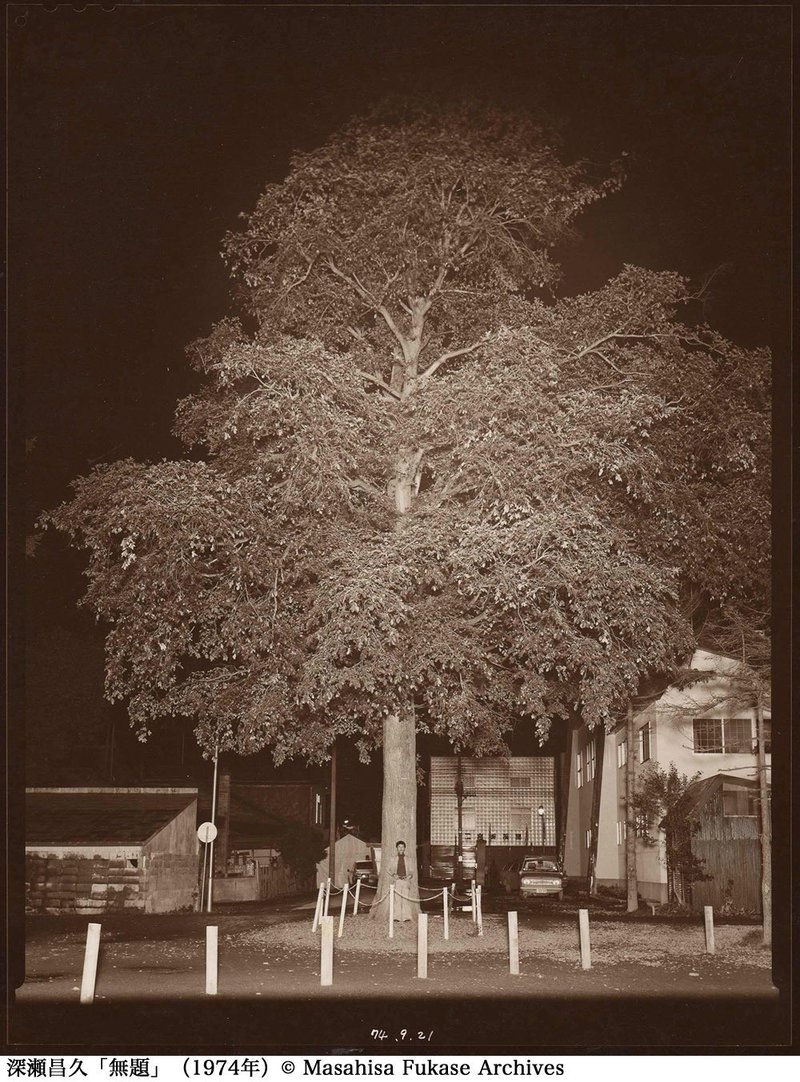

「あそこに立っているのが、ニレの木だよ」

Tさんに声をかけられ、ハッと我に返りながら後ろを振り向くと、立派なハルニレの木が目に入った。

樹齢250年以上とされるこのハルニレの木は、1905年(つまりは深瀬写真館が建つ3年前)に美深町の中心に植えられたものだ。

1973年、美深町教育記念保護樹木に指定された。その翌年にあたる1974年に、昌久さんはこの木の前で撮影している。夜間にストロボを焚いて1人で写した写真もあれば、それこそ他でもない、幼い頃のTさんとその妹と共に写った写真もあることを私は知っていた。

「記憶の中の私は、いつも人にかこまれていた。血縁の人達、近所の友達、生家の前にあった三本のアカシヤや、国民学校の入り口のニレの巨木までが、今の私には懐かしいというか、なにか人格化されて感じられる」

深瀬昌久「家族」跋文(1991年、IPC)

ハルニレの木の奥には、かつて昌久さんが通った木造の小学校があった。

校舎ははるか昔に取り壊されてしまったが、ハルニレの木はずっと残り続けている。昌久さんはこの木が「人格化されて感じられる」と言い残している。ひとたび木の前に立てば、昔からの友人に再会するかのような気分に浸れたのではないか。

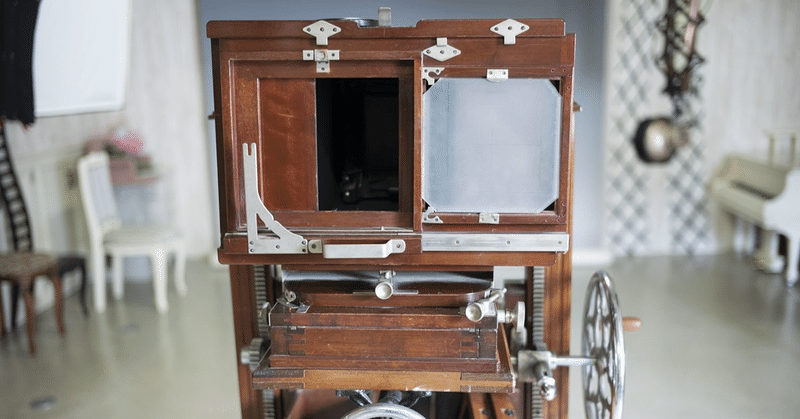

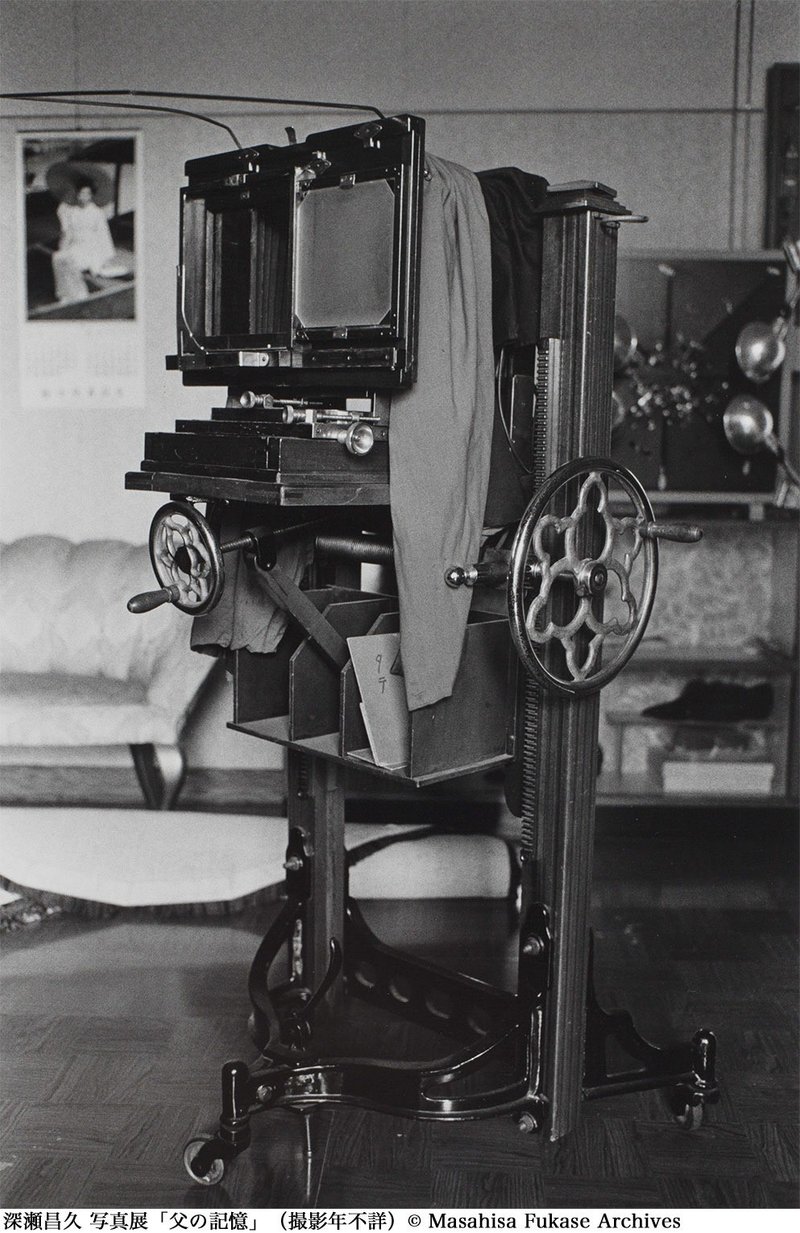

さて、深瀬写真館の跡地を訪れることができた今、美深でやらなければならないことは、残すところひとつとなった。長らく行方が分からない状況が続いた、あのアンソニーカメラの在処を突きとめることである。

それは、昌久さんが生まれた1930年頃に深瀬写真館にやってきて以来、深瀬写真館が廃業を迎えた1989年まで、実に60年近く深瀬家が家業の商売道具として愛用し続けたカメラであった。また彼が1971年から1987年にかけて写真館のスタジオを舞台に撮影した作品「家族」で使われたカメラでもある。

深瀬の写真作品集『家族』(1991年、IPC)の跋文で、アンソニーは美深の洋服店のショーウィンドウに飾られていると書かれていたことから、想定される店をTさんに当たってもらってきたが、とうとう見つかることはなかった。それが今回、私たちが美深を訪れるとなった途端、新たな証言が浮上したのである。

車を走らせ、事前にTさんが話をつけてくれていた場所へと急ぐ。そして建物に入るなり、それは私たちの視界に入ってきた。

ああ、アンソニー。

私にはアンソニーが、今も生きている様な気がしてならなかった。

物として在り続けただけでなく、彼は確かに息をしていたのだ。

それほどに、それは美しさを保ちながら、大切に保管されていた。

昌久さんが生まれた頃、アンソニーは深瀬写真館にやってきた。

そして彼が、深瀬写真館の歴史をフィルムに刻みつけるために20年近く使い続けたアンソニー。それが今、写真に写ったそのままの姿で、私の目の前にあった。隅々まで丁寧に施された彫刻や模様は、古き時代の職人の仕事を感じさせた。

深瀬写真館が取り壊される前までそれをよく見ていたTさん曰く、とてもよく手入れされているとのこと。むしろ現役時代の方がもっと酷い状態だったという。確かにところどころ修復された跡が確かめられたし、少なくとも製造から80以上は経っているのにも拘らず、アンソニーは艶々としていた。

昌久さんが生まれた頃、深瀬写真館にやってきたそれは、現在も彼の残像を確かめるにはこの上ない物品であるが、「アンソニーはあそこにあるのが一番幸せかもしれないね」と、帰りの車内で二人で話した。アンソニーがこの世に在り続けたという事実を確かめられただけで、私たちは満足だった。

昌久さんを故郷の大地に還すことが叶っただけでなく、町の随所で彼の写真の潜像を見ることができた。そしてアンソニーの無事も確かめることができた。

美深町に着いてわずか1時間足らずのあいだに様々な出来事が目まぐるしく進展した。しかし、なんてことはない。それらは、私たちがやってくる日をずっと待ち続けていただけなのだから。美深は、昌久さんが還ってくることをずっと待っていた。そう思いたい。

没後6年もの間、昌久さんの遺骨はある場所に保管されていた。その事実を知った当初こそ驚いたものだ。しかし今となって思うのは、彼が彼岸へと旅立つ前に立ち寄っておきたい場所があったということなのかもしれないということだ。御生前は放浪癖のあった彼だから、道草の類は嫌いじゃないはずだ。その放浪にも区切りがついた。だから美深に戻ってきた。

そう考えると、肩の力が少しだけ抜けた気がした。

*

納骨の前夜、旭川のホテルでTさんから骨壺を預かった。

翌日、お墓に入れることを考えれば、その晩は昌久さんがこの世にいる最後の晩だった。私はTさんに、最後の晩は私に添い寝させてもらえないかとお願いした。Tさんは「俺はもうこの1か月一緒にいたから最後はトモ君が一緒にいてあげて」と言い、骨壺の入った桐箱を手渡してくれた。

私は部屋まで持ち帰ると、手を合わせたのち、桐の箱に収められた壺を取り出し、開けてみることにした。蓋はネジ込み式になっており、一度回さなければ開かない構造になっていた。ちょっとの力ではビクともしない。この6年間、おそらく一度も開けられることはなかったのだろう。

力を入れると、ガリッといびつな音が鳴って、蓋が動いた。その瞬間、全身を痺れが走り、視界が暗転した。停電でも起きたのだろうか。いや、そうではない。一瞬、私の目が見えなくなったのだ。

怪奇現象に近い体験をしながらもおそるおそる蓋を回し続けると、あっけなく開いた。壺の口までぎっしりと骨が収められていた。昌久さんの亡骸だ。御生前の彼にとうとう会うことができなかった私は、どうしてもその亡骸をこの目で確かめたかった。そして、じかに触れたかった。彼がこの世に存在した痕跡として残された、彼の骨に触れたかった。彼に触れたかった。

掌を差しのばし、そっと骨に触れた。骨の欠片の端は尖っていて、チクチクと掌に突き刺さってくる。その感触をもって、私はとうとう彼に触れることができたのだと実感した。

そのとき触れたのは骨だったが、なんだか彼の掌に触れたような気分に浸っていた。というのもその数時間前、私は旭川でTさんと合流したわけだが、彼の手が大きく見えたので、大きいですねぇと言って、自然と手のひらを合わせたのだった。なぜかその感触が重なって、昌久さんと今、手を合わせているように感じられた。

「見る自分の触覚と見られる他者の触覚と言うのは、ベロとベロをくっつけるようなもの。ベロは非常に触覚的な要素が強いから——。もう70人くらいやりましたよ。自分のベロと他人のベロをくっつけて写真撮る〈中略〉舌の先の感覚はやっぱり凄いものだと……〈中略〉見る主体は見られる客体でもあるということ。セルフ・タイマーをつけて遠くから撮ると言うことではなくて、手で触れる位置から見るとどうなるか」

対談 深瀬昌久×石内都 セルフ・ポートレート—自分の骨を撮ってみたい。いやあれはただのゴミだ。(『イメージフォーラム』1991年8月号)

昌久さんにとって、写真を撮る行為は、目で見ることよりもむしろ、手で触れることの延長線上にあったのではないか。興味をそそられたものや愛する者を写すことは、無関係の立場から奪い取ることではなく、手の届く範囲で触れて愛でることだったのではないか。

彼にとって、良い写真とは、カメラの先にあるものと触れることができた瞬間を記録したものを指したのではないか。

濁りなき純白の姿になった彼に触れながら、私はシャッターを切った。

最後まで読んで頂きありがとうございました。写真にまつわる話を書いています。楽しんで頂けましたらサポートしていただけると嬉しいです。