追悼・坂本龍一さん / 熊谷朋哉(SLOGAN)

4月2日の午後、坂本龍一氏の急逝が伝えられたとき、私は、クリス・モズデルの詞に氏 - 坂本さんが曲を書いた「Behind the Mask」- その詞をもとにした詩・写真集についてのトークショーの真最中だった。

坂本さんとは最近までやりとりがあり、原稿ご寄稿の打診までしていた私は、その軽やかなお返事ぶりに、また例えば小池百合子の暴挙に対して書簡をお送りされるような旺盛な活動ぶりに、氏には、まだまだ時間が残されていると思い込んでしまっていた。

当然、トークショーでは坂本さんやYMOについての言及もあった。しかしその氏はすでに3月28日に旅立っていた。クリスや羽良多平吉さん、大和田 良さんと話していた私は、メールを見てもいなかった。自分があまりにも間抜けすぎないか。

しかもそのトークショー後、すぐに私は寝込んでしまった - 気付いた時には4月3日の朝だった。メールも、携帯にも数多くの連絡が入っていた。え? まさか。え? 昨日、私は、そのことを知らずに「Behind the Mask」について、坂本さんについて話していたのか?

実はクリスは、トークショーの前に、別な所から逝去の報せを受けていたという。彼はそのことをわれわれにひとことも伝えず、感じさせもしなかった。もちろんそれを事前に私が聞いていたら、会話は全く違う趣のものになっていただろう。報道がなされる前で、公開されることが許されなかった以上、こちらの口は文字通りに奥歯にものが挟まったようなものになっていただろう。クリスの判断は正しかった。「英国人より英国人らしい」と自らを語る「紳士の嗜み」である。

しかし、それにしても、自分があまりにも間抜けな存在であったことは間違いがない。道化というも愚かな、文字通りに、本当にただの間抜けに過ぎないではないか。寝込んでいた私は、再び寝込んだ。

坂本龍一さんは、誰もが知る通り、本当に巨大な存在だった。私にとっても同様である。2003年に最初に電話でお話をして、初めて直にお目に掛かったのは2006年。その後ご縁をいただき、様々なお仕事をご一緒し、いろいろなお話をご一緒した。なんの躊躇いもなく、当方にとって恩人と言える方である。

坂本さんは、私が最初に出会った最も偉大な人のひとりだった。ちなみに、同じ頃に出会った私にとって偉大な人たちには、鋤田正義さんとルー・リードがいる。"He was the first great man that I had ever met" (My House - Lou Reed)。私は、自分が本当に幸運な男であることを自覚している。https://www.youtube.com/watch?v=Dtiih7wk4uQ

そして坂本さんは、ひとりの人が、自身の中にどうしてこれだけの豊かさを持ち得ることができるのだろうと思える方だった。また、本当に強い方だった。それ故に、強者としての嗜みを忘れない方であった。坂本さんに触れた誰もが語るあの気さくさは、氏の持つ全ての意味での豊かさと強さゆえと信じる。

私は、かっこいいな、あんなふうでありたいな、と思った。豊かでも強くもないくせに。

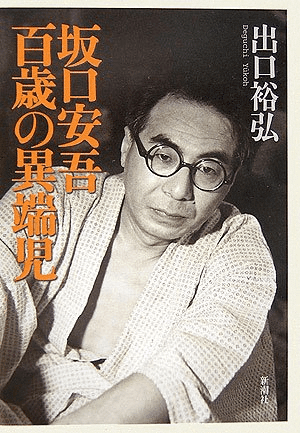

思えば、私とも、坂本さんはたくさんのおしゃべりをお付き合いくださった。講演会で泣く村上一郎、隻腕の松山俊太郎、そして出口裕弘の文体の格好良さ - このあたりについての坂本さんの関心は、いま、他で語られることはあまりないかしれない。坂本さんは一度、いま、出口(裕弘)さんの『坂口安吾 百歳の異端児』を読んでいるよ、カッコいいよね!とお伝えくださったことがあった。ダニエル・クイン『ISHMAEL』をプレゼントしてくださった。逆に、頼まれて、中井久夫の『臨床瑣談』をお送りしたこともあった。

きっと、坂本さんに触れた方々ひとりひとりが、ご自身の「坂本さん」像をお持ちと思う。惜しみなくその人に応じたものを打ち返してくださる優しさと強さをお持ちの方だった。

私にとって、坂本さんとの縁は、4人の方々との関わりを措いては思い出すことができない。ひとりは先の鋤田正義さん、そして中島英樹さん。このお二人との関わりは、『YELLOW MAGIC ORCHESTRA x SUKITA』という写真集に結実した。

そして芥正彦さん。60年代末から70年代頭にかけて、東大全共闘の論客であり、前衛演劇界のスーパースターだった彼を坂本さんは追いかけていたという。それ以前から芥さんと親しくしていた私に、坂本さんは、芥さんは元気なの? 会いたい!と仰った。そして、一度、無理を言ってコンサートに芥さんをお連れした。

言ってしまっていいだろう。芥さんはこの夏、50年ぶりにその理論誌『地下演劇』の続刊を刊行する。私、熊谷はその編集と出版を担当する。坂本さんにそのことを伝えたところ、すごい! よかったね!とのことで、私は、もしも可能であればご執筆を、とお願いしてしまっていた。しかしそれは永遠に果たされないことになってしまった。私は自らを愧じる。無念としか言いようがない。

そして、もうひとりは、デヴィッド・ボウイである。今回、2018年のThe Guardianのこんな記事の存在を知った。

坂本は2018年に英ガーディアン紙の取材に対し、NYのダウンタウンに住んでいたとき、ボウイと再び親交を深めることができなかったことを振り返り「ぼくの大きな心残り」と語る。https://t.co/74HTcBFUyH pic.twitter.com/hqgq1ddfwY

— Tats (@Buzz_The_Fuzz) April 2, 2023

そうか。そうだったのか。

2009年のことだった。ロンドンに居た私は(元PILのキース・レヴィンとの縁であった)、帰りにイタリア・ボローニャに寄り、ちょうどイタリアをツアーしていた坂本さんにレッジオ・エミリアで合流することができた。食事をともにし、楽屋にもご一緒し、いつものように、テクニック担当の、この人も今は亡い寺田清春氏と堅く握手をしてステージに向かう坂本さんを見送った。私は毎回のその光景が大好きだった。ステージでの氏はアスリートのようだった。そしてイタリアでのリューイチ・サカモトの人気の凄さを思い知った。

寺田清春氏が亡くなったとき、坂本さんはこの写真をくれないか、追悼の映像に使いたいと仰った

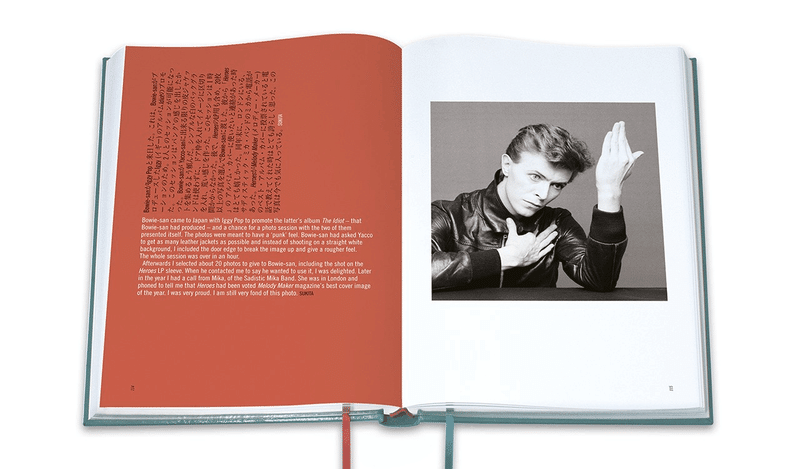

その直後、私は鋤田正義さんとともにNYに渡った。隠遁していたデヴィッド・ボウイから、鋤田さんに、撮影OKの報せが届いたからである。2004年のツアー中断以降、ボウイは沈黙を守り続けていた。鋤田さん以外に、その時期のボウイの正式なポートレートを残したフォトグラファーはいない。

NYに着いてから、まだイタリアをツアー中だった坂本さんとおしゃべりをする。「どうして今度はNY?」「ボウイを鋤田さんが撮ることになって」「おおそうなんだ、ボウイに宜しく伝えておいて!」「はーい」。

撮影当日、ボウイと対面して、坂本さんのことを伝える。「いまリューイチがイタリアをツアー中でね、こないだ会ってね、それで私は彼に、あなたにハローを伝えておいてと言われている」。

ボウイは破顔一笑して答えた。「Oh! Please give my hello back to him!」。

ボウイは「リューイチとは長く会ってないな」と言いつつ、坂本さんの話題にとても喜び、何かを思い出すような表情を数秒続けた。私はボウイに頼んだ。「今つくっているミスター・スキタのYMO写真集にコメントを寄せていただけませんか?」「どんな内容でもいいの?」「もちろんです」「いいね、送るよ」。

帰国後、ボウイからの原稿は約束通りに締め切り前に届いた(ボウイはその後も毎回必ず約束を守ってくれる人だった)。

"Ryuichi seems to bestride mainstream, avant-garde and film music effortlessly and never for one second does he feel like a jack of all trades. More like a master. David Bowie 2010"

味のある英語だと思った。私は訳した。

”坂本龍一はメインストリーム、アヴァンギャルドと映画音楽とを最も上手く乗りこなす。しかし一瞬たりとも器用貧乏に陥ることがない。その業はもはや匠の域に達しているように思う。 デヴィッド・ボウイ 2010年”

少し気になったのは、ボウイのコメントがYMOに関するものではなく、鋤田さんの写真に関するものでもなく、坂本さん個人の活動についてのものだったことだった。「どんな内容でもいいの?」と訊いた意図はこんなところにあったのか?

コメント内容は、坂本さんに対する鋭い批評にもなっている。ボウイは間違いなく、坂本さんの活動を追っていた。

このコメントは、上記、『YELLOW MAGIC ORCHESTRA x SUKITA』に無事に収録されている。

その後再び、ボウイは長い沈黙に入った。2009 - 10年の公的な活動は本当にその写真集のコメントくらいだったのではなかったか。ボウイは、鋤田さんと坂本さんのために、貴重な隠遁と沈黙を破ってくれたのだった。

しかしその後もボウイの隠遁は続いた。2013年に『THE NEXT DAY』で電撃的な復帰を行ったとき、これは今だから言えることだが、彼には時間はあまり残されていなかった。

もう少しだけ、ボウイに時間が残っていたら。これは当然、坂本さんに対しても同様である。気づいたときにはいつも手遅れだ。

本当に、今回ほどそれを脳と身体に叩き込まれたことはない。生き急いでいても手遅れになるのだ。ならば、さらに急いで先に進むしかないではないか。

一度鋤田さんが書いていたことがある。「生とは、時との闘いのようです」。Speed of life / 生の / 命の速度。

https://www.youtube.com/watch?v=2oRgZjcfE4g

大切な人たちが、どんどんと、本当に、どんどんと亡くなってしまう。みんなが私に親切にしてくれた。一体なんなんだ、がんって。身体に、がんという病に対する激しい怒りが生まれるのを初めて覚えた。私が若かったらこれをきっかけに医学を志していたかもしれない。

ルー・リードも死んだ。デヴィッド・ボウイも死んだ。キース・レヴィンも死んだ。そして、坂本さんも、長い旅に出てしまった。

NYのダウンタウンに、Indochinというベトナム・レストランがある。NYのフォトグラファー、マーク東野氏のご案内で、鋤田さん、野上眞宏さんとそのお店に出かけた。

この写真をSNSで公開したら、イタリアの坂本さんから連絡があった。「Indochinだね、昔は良く行っていたな」。実はその店はボウイもお気に入りで、晩年までお決まりの席があったという。

追記1: 坂本さんとの縁では、ディエゴ・コルテッツとアート・リンゼイとのこともいつか書き記す必要がある。一時期、私はディエゴとともにNYとイタリアを歩き回った。時折アートも一緒だった。ディエゴを紹介してくれたのは空里香さんである。

追記2: 大久達朗さんのtwitterでこういうボウイの発言があったことを知った。当時キース・レヴィンと親しくしていた私は、ボウイにキースのことを話した。確かにボウイの反応は、へえ、生きてるんだね、くらいのものだった。キースはボウイを神のように崇めていたのに。

すいません訂正です。放送では1曲目にPILかけてました。ボウイがこれを選んだ理由は「バカバカしくて単調なんだけど、その作戦が一番成功している。これくらいしかPILの曲で好きなものはないんだけど」と語ってます。https://t.co/7ru1tGUQok

— Tats (@Buzz_The_Fuzz) April 2, 2023

追記3: 春三月縊り残され花に舞う

という大杉栄の句を思い出す。

坂本さんが『ラスト・エンペラー』で演じた甘粕正彦が、大杉を殺した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?