赤瀬川原平におけるトマソンの概念とその変遷

トマソンとは何だろうか。この問いに明確に回答することは実は難しい。赤瀬川の中でいくつかの段階があったからで、本人の中でもトマソンの在り方が大きく変化していた。今回はトマソンの定義について超芸術期を三つの時期に区分して考える。

超芸術期は赤瀬川の活動をその性質から四つの時期に区分する考え方によるもので、若き日の芸術期、ネオダダ・ハイレッドセンターなどの反芸術期を経て考現学・トマソンの超芸術期、1990年代から亡くなるまでの再芸術期が提示されている。

超芸術期は1972年のトマソン三物件の発見に始まり、1982年の「トマソン」命名や1985年「路上観察学会」発足などを経て、1988年7月に佐谷画廊で個展「第8回 オマージュ瀧口修造展:赤瀬川原平 トマソン黙示録」が行われたことによって終わる。

この展覧会では初期トマソンのオフセット写真などが展示され、トマソン自体ではなく、その展示型式における芸術性に関心が払われた。実際にこの時のカタログにおいても赤瀬川によるエッセイのタイトルは「トマソンからの逸脱」となっていて同様に超芸術期から再芸術期への移行を示している。

基本的にはこれを画期として再芸術期への移行が行われたとみる。これ以降トマソンに対する関心は減少し、エッセイなどで語られることもなくなっていく。基本的にはこれらトマソンを中心に活動を展開した時期が超芸術期と呼ばれている。今回はこの時期に赤瀬川が記したテキストからトマソンの定義に関する言及を抽出し、その変遷について考える。

トマソン三物件の発見(1972-1981)

トマソンは四谷の純粋階段・江古田の窓口・お茶の水の無用門の三物件の発見に始まる。これら初期三物件から共通点として取り出されたものが最初のトマソンの定義であった。

初期三物件のうちに赤瀬川が見出したのはその過剰さであったように思われる。四谷の純粋階段は単に実用から外れた純粋に昇降するためだけの存在として、であるのみならず、それが修復されていた点に実は力点がある。

私はそういう主観とか印象批評なんてものを超えた科学的証拠を発見したのです。みなさん、写真❶の右側の手スリを見て下さい。よーく見ると破損したらしい箇所が新しい材木で補修してある!ね。わかるでしょう。いったい世の中に無用のゴミを補修するということがあるでしょうか。

という赤瀬川の言及はそのことをはっきり示している。上り下りするだけの階段がなんだか変であるからではなくて、それが補修されていることをもってこれが超芸術である科学的証拠としている。

江古田の無用窓口においてもその無用となった窓口が丁寧に、隙間なく埋められていたところに力点がある。

ただの使用中止の窓口が、ただ一枚の綿密なベニヤの曲線によってそれはもうB1のところで超芸術になっているのです。

この赤瀬川の言及からわかる通り、江古田の窓口は単に伝われなくなった窓口の哀愁により超芸術と認定されるのではない。無用のゴミとなった窓口に対して工事までの一時的な措置としてベニヤ板が張られている。それだけのことであるにもかかわらず、人々の手が触れる中で削れた大理石に対してわざわざぴったり合うような曲線を用意する過剰さによって超芸術と認定されている。

お茶の水の無用門にしても、不要となった門に対してそれが単に使えないようにされているのみならず、門の縁取りを丁寧にセメントでふさがれ、しかも崩れ落ちるままにすることなく破損個所は補修されている、というのが重要であった。

その機能をセメントでふさがれてしまったのです。それがしかしキレイにテイネイにふさがれているのです。用がなくなったものなのに、まるで用のあるもののように扱われているのです。ちょっと写真をよく見て下さい。右側の塀の上の瓦の一番端の壊れたところがきれいに補修してある。(…)用もなく打ち棄てられたものなのにきちんと手当をされて保存されているこれらのものは普通ではない。

また、同時期に赤瀬川によって発見され、連載中期に発表されたもので上荻長谷マンションが存在する。これも同時期の赤瀬川のトマソン概念理解に役立つ。1973年、初期三物件発見後、赤瀬川は当時居住していた近辺でこの物件を発見しているらしい。

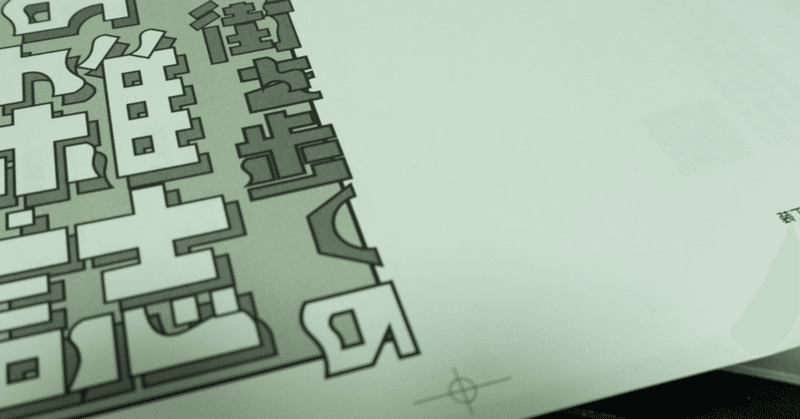

青梅街道を荻窪から発して四面道の先あたりの左側に上荻永谷マンションがある。その正面から見て右側面に物件はある。物件といっても建物の一部分、意味不明な傾斜のことである。はっきりとした直線的構成であるが、図面的には恐ろしく複雑であり、その斜面近辺の建物部分は微妙な局面を構成していることになる。よくある日照権を考慮しての斜面だとすれば、その傾斜角度があまりにもわずかで意味をなさない。建築ミスとも考えられるが、このようなミスを生むこと自体が怖ろしく困難なことだ。

この物件にしても単に不可解というだけでも、単に無意味というだけでもない。それが無意味・不可解であると同時に、それがわざわざ芸術といった理由もないのに生み出されていると考えざるを得ない状況に超芸術としての特性を見ているのである。

これら初期物件を一覧すると、初期トマソンに共通するのはシュルレアリスム的な無意識/過剰さを持った保存にあったのではなかったかと思われる。トマソンの無用さにではなく、無用であるにもかかわらず過剰に丁寧に造作され、保存されているところに、視点が注がれている。この意識はトマソン命名時点においても意識されている。ゲーリー・トマソンは当時読売ジャイアンツの打者であったが成績は不振であった。巨人軍は彼を成績が不振でありながら多額の俸給をもってこれを抱えていた、というところに、社会がそれらを無用物でありながら補修などを施し、過剰に丁寧にそれを保持していた、というところとの相似を見出したのである。ゲーリー・トマソンが成績不振であったから無用物をトマソンと呼ぶのではなく、成績不振にもかかわらず高給取りであったから無用物をトマソンと呼ぶのだ。

この過剰な丁寧さは人々の不完全な美意識とでも呼ぶべき物により為されたものであった。例えば純粋階段の場合であれば、階段を撤去し植木などを整備することで全くその痕跡を消してしまうこともできたが、そこは手間と美意識の交渉の末に否決され結果として階段は残された。しかしいくら無用の階段とはいえ汚らしくなることは許されず、補修が行われた。初期トマソンとはこの消極的な美意識を第一要件とし、そのために手間がかえって増えさえするような過剰さを持つ積極的な行為を必要とした。

原爆タイプの登場(1981-1984)

このようなトマソンの在り方に変化が起きたのが1981年、原爆タイプの登場であったといえよう。庇やアタゴなどはどれも初期三物件と共通する特徴を多く有しており初期物件としてよい。一方で原爆タイプの登場はその成立の事情如何よりも、物件の持つ印象によりトマソンとして認められているように思われる。

原爆タイプなどは特に、無用でありながらテイネイに保存されている物件とは言い難い。単に隣接する建造物が失われ、様々な要因からその痕跡が残っているだけである。確かに、消極的な美意識の作用は認められる。建造物の所有者はその痕跡を消そうとする努力をはらうか否か考え、その必要はなかろうと考えたのだろう。

しかし、その見栄えがどうであろうとそれは残されているだけと言える。初期トマソンが過剰な保存を要件としたのに対して、原爆タイプにはそのような造作はないのである。

同じころ高所物件と呼ばれるものが発見された。最初に発見された高所タイプの事例はビルの高所に残された謎のはしごであり、建物の様子から最上階を増設する際に工事の都合上取り付けられたもので、それが残されたというだけのものと推定されている。

このようにして従前の初期トマソンとは異質なものがトマソンとして認定された。トマソンの定義が赤瀬川の中で変化しつつあるといえる。そして1983年の拉致されたバス停が超芸術とそうでないものの境界に立ち現れる。変化はこの物件に対する赤瀬川の応答のうちにはっきり読み取れる。

つまり超芸術というのは当然世界(生産性の社会)には組み入れられない物件だから、どうしてもその発生と同時に廃棄される運命にある。それがしかし不動産的物件の場合には簡単に廃棄するわけにもいかず、否応なく当然世界の一隅に残されることになり、それが私たちに観測される。

「当然世界」は赤瀬川がこの項で用いている語で、単なるゴミ・単なる装飾・単なる芸術などそれらのものが当然の役割の中で記号づけられている状態を示すようである。その構造から少しずれ、組み入れられない時超芸術と認定でき、特に不動産においてそれが観測されやすい。やはり赤瀬川は「世の中に無用のゴミを補修するということがある」のか、という初期トマソンの一つの観点を取り払いつつあるらしいことが知れる。

一方で赤瀬川は新たな連載の初めにトマソンの概略について記しているが、ここでは別の定義を用いている。1983年に芸術新潮で連載された「東京封物誌」である。

役立たずでありながら芸術でもなく、しかしゴミとはならずにちゃんと保存されている物件があったわけで、これはもはや芸術を超えたところの「超芸術」と名付けるほかはないであろう。

「ゴミとはならずにちゃんと保存されているもの」としているから、ここでは初期三物件以来の定義が引き続き用いられている。この時期は新たなトマソンの登場により定義が揺らぎつつも、まだ定義に修正を加えるには至っていない様子がうかがえる。別の個所でも類似した表現を用いている。

人の世の道具としての機能を失い、生産性のネットワークから外れながら、なおも人の手当てを受けて保存されているもの。それは役立たずの度合いでは芸術にまつわる文化的価値をも超えたところの、超芸術的存在物件なのであった。

ここでは芸術は使用価値がないものであるが文化的価値を持つという点から、社会において使用価値も文化的価値も持たないにもかかわらず保存されている物件としてトマソンを定義付けようとしている様子も見える。

このような揺らぎは赤瀬川がトマソンの探求について現実の物体を優先したことに起因している。超芸術と呼ぶしかない物件の存在から超芸術の定義が定められたのだ。

この1980年代前半では初期トマソンの作例がほとんどであったことから基本的な定義は初期トマソンから導き出されるものとなっていた。一方でこれに収まらないトマソンが登場する。新たなトマソンの発見によりその概念は大きく揺らいでいた。

トマソンからの逸脱(1984-1988)

そして、初期トマソンの定義によく見られた無用物を“保存”している、という観点はほとんど持ち出されることがなくなっていく。赤瀬川らの現実の物体を優先する態度は結果としてトマソンの限界に向かっていた。トマソンが現実の物件に依拠して、その過剰さから来る質感を求めながらしかし、最低限度の定義として無用の物体であることが求められたことはトマソン観測から零れ落ちる、過剰さを備えた無価値でない物件の存在に目が向くこととなった。

過剰で有用な物件への視線は『写真時代』連載のうちにも見ることができる。1984年に報告された巣鴨草津湯のエントツがそれである。

さて、これは何だろうか。やはりこれはトマソンではないと思う。三振ではなくて、いちおうバットにボールが当たっている。超芸術というにしては、このエントツは曲がりなりにも伸びていって役に立っている。機能している。世の中に参加してその力を認めてもらっている。その点ではやはり超芸術からは外れるものだと思う。だけどこの律義さと間抜けさとしつっこさといったものは、そのたたずまいにおいて並の超芸術に勝るとも劣らぬものだ。ふつうではないですよ、こんなもの。

この物件はその過剰さにおいて超芸術的な質感を有するが、有用でありその点においてこれはトマソンではありえない、と判断されている。超芸術か否か判断するのにその無用性のみを問題としているようにも思われる。また、トマソンでないことは赤瀬川にとってこのエントツの価値を下げうる事柄とみなされない。

このようにトマソンから零れ落ちる物件への視線は他にも見える。同じく1984年発見、北区中十条のアタゴ群は超芸術か否か、その境目にあって赤瀬川から重要な言葉を引き出している。

読者の中には、これがトマソンなのか、それとも駐車防止用物件なのか、それともまた別の機能のあるものなのか、いずれにしてもハッキリしてくれ、という人もいるかもしれない。でも私はもうこれを見ているとその辺の理屈はどうでもいいと思う。とにかくこれは美しい、それでいいではないか。

形が美しから、というだけではない。配置が美しいから、というだけでもない。そんなこともいろいろあるが、とにかく世の中のさまざまな意味や価値のネットワークに向けてのこの物体の反射角度が美しいのである。その結果としてそれはトマソンということになるのではないか。

だから今までトマソンとして考えてきた物件の構造は、その物件の美しさを確認するための手続きに過ぎないのではないかと思う。そのあたりのことをよーく考えて、なおも皆さんの投稿をお待ちしておるのです。

この物件もやはり無用性についての問題が俎上にあげられ、駐車防止用物件としての機能を有するように見えるものが多いとしながら、その過剰さによってトマソン的とも考えている。しかし赤瀬川は判断を下さない。ここではもはや赤瀬川にとってこの物件がトマソンか否かは重要ではなくなったからだ。

トマソンの認定というのが考現学教場以来の学問を模倣した姿勢から逸脱して、自らが何か感得した物件のその美しさの構造を知るための手続きに変容した。もはやトマソンと超芸術的な有用物件をわかたつものは無用であることの他に何もない。

するとこのころの赤瀬川にとってトマソンとは単に社会において無用・無価値であり、個人の審美的にのみ価値のある物件をさしていたといえよう。

一定の基準に基づく物件の探査はこの後も続けられるが、連載中ではついにトマソンと認定できない物件だけを紹介する回さえも出てくる。

さらに芸術新潮での連載「東京封物誌」もはじめはトマソンの紹介となっていたが連載5回目辺りからその観察の対象が、電柱の張り紙広告や新聞の三行広告などへ変化している。

赤瀬川の中で超芸術の本体として「美」への視線が現れていることも注目すべきであろう。赤瀬川は芸術という制度についての問題圏に久しく取り組んできた。1950年代の反芸術からパロディ・考現学、そして初期トマソンがそれにあたる。初期トマソンに見えるの定義から翻って考えるならば無用であるが文化的価値を持つとされ保存される物件が芸術であった。

しかし、超芸術探査を通して赤瀬川はトマソンの探求によってこの問題圏の重力を脱し、新たに「美」の探求へ舵を切ってゆく。ここでは超芸術や超芸術隣接物件に共通する特徴としての「過剰さ」「美しさ」について問題とし、芸術とは何かとか超芸術とは何かとかいったようなことは議論の埒外に置かれていく。このような物件を観察する自分の持つ感情についての考察は赤瀬川の超芸術からの逸脱をさらに推進していくことにもなった。

そして赤瀬川は路上観察学へとその活動を変容させた。トマソン連載は続けられるが、ツボ庭・植物は強しタイプなど初期トマソンの持っていた定義からはずいぶん離れた存在が増えていいった。

路上観察学は1986年の4月にその活動が始まったものである。ここではトマソン探査のように誰でも参画できる行為ではなく、路上観察学会の面々の活動を披露しあうような形式をとっていた。それぞれの視線によって町から見出されたものの陳列に変容したのだ。このことは『路上観察学入門』における赤瀬川・南・藤森・松田による座談会において南伸坊の発言に現れている。

南 やっぱりアングルだよね。一人一人がみんながアングルが違うよね。そうすると違うアングルを見せてくれるからさ、人の目玉をはめて見えたという感じだから、いろんな人がいろんなことをやりだしたら面白いでしょうね。

それぞれの視線によってまとめられたものを観察することで、路上観察学会のメンバーはそれぞれの視線そのものを観察しているともいえよう。初期トマソンにおいて発見者は芸術家では決してないが、路上観察では観察者はある種の芸術家と呼んでもいいような状態になっている。

そして赤瀬川らはトマソンのもう一つの限界に気が付いてもいた。それはかつて今和次郎と吉田謙吉が突き当たった壁でもある。『路上観察学入門』で考現学の終焉に話が向くと、赤瀬川はその探求が「システム化してしまうとつまんないんだな。」と言っている。トマソンも路上観察学も1980年代後半になると社会から急速に認められていく。自治体から招待されて路上観察を行うなどの状況が現れてくる。本来社会に認められない存在であるトマソンの探求が社会に認められてしまい、価値が生まれてしまう。これは赤瀬川にとって「システム化」の一歩とも取れたのではないかと思われる。このことはトマソンから逸脱しつつあった赤瀬川を再芸術期に移行させる一因ともなっただろうか。

赤瀬川はこうして赤瀬川はトマソンの内実と形式という袋小路から抜け出してゆく。赤瀬川にとって重要なのはもはや芸術/超芸術の内実となった。そして、記録と表現のはざまに写真と文学を生み出してゆくことになる。

ここまで見てきたように赤瀬川が1972年に初期トマソン三物件を発見してから1988年にトマソンからの逸脱を果たすまでの16年間は、三つの時期によって分けられることが分かった。

一つ目は1981年に原爆タイプが発見されるまでの9年間で、無用性と共にそれが保存されていることにトマソンの定義を見出した時期と言える。二つ目は1981年の原爆タイプ発見から1984年までの3年間で、保存されていることがトマソンの定義に含まれるか、という点について赤瀬川の中でいくつかの定義づけを試行した時期と言える。三つめは1984年から1988年までの四年間で、トマソンの定義はほとんど無用性のみに絞られ、審美的に価値ある物件の構造を理解するための手法となった。トマソンの定義は赤瀬川の中で変容し、拡張されていたのである。

さて、現在われわれがトマソンを探査しようというときに定義として採用するべきはもちろん第3の定義といえる。自らの審美眼の中で価値があるものと思われるとき、それが社会にとって無用・無価値か考えてみてほしい。

もしそう思われるならそれがトマソンであろう。そしてトマソンは拡張されていく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?