大川直也のこと4

「ノー・ディレクション・ホーム」

文:大川直也

ピート・ドハーティが彼のヒーローだった。

麻薬で捕まる、暴力沙汰を起こす、美人ともめる、数々の奇行。ピート・ドハーティが率いる英国のバンド、リバティーンズが高校三年の僕と彼の共通の話題だった。

高校を卒業していくらか時間が過ぎた。

僕はその頃あまり上手く大学生活を送ることができていなかった。講義をぼーっとやり過ごし、夜は高校時代から仲の良かった数人で集まってひたすら酒を飲んだ。誰かが吐いてから本番が始まる、そういう日々を続けていた。

この数人のなかに、智之という男がいた。毎晩のように酒を飲んでいた僕らは、バイトも続かず点々とし、それぞれの生活も順風満帆とはほど遠かった。

金も無く、店に入ることもできなくなりはじめていた僕らはある日、コンビニで酒を買って、町をさまよいながら酔っぱらった。特に行く当ては無かった。なんとなく吟遊詩人のような雰囲気のある智之が一緒だと、ドライ・ジンを片手にロンドンにいるような気分だった。そうやって陶酔することしかできなかった。

財布にはやっと1,000円札が入っているような状態が続いて、コンビニで買った酒を、歩きながら飲むのが定番になった。僕はたまらなく苛立っていた。きっと智之も、他の仲間もそうだったと思う。

彼は高校時代と変わらずリバティーンズを聴いていた。変わらずピート・ドハーティをピーターと親しげに呼んでいた。僕ももちろんリバティーンズが好きだったし、ホワイトストライプスもハイヴスも好きだった。それでもいつからか僕と智之の音楽の趣味はお互い方向性を変え始めた。この頃、僕はマイルスやザッパを聴きはじめ、智之はヘッドコーツやボブ・ディランを聴きはじめていた。

数人いた飲み仲間は、僕と、智之ともう二人の友だちしか残っていなかった。本当にやることが無くて、仲間の服を破いたり、仲間同士で喧嘩をして笑うしかなかった。

たまらなく苛立っていた。ここはロンドでもないし、帰る家はある、他人に喧嘩をふっかけることもできないし、明日の生活がある。ピート・ドハーティのように破綻しきることも怖いし、やらなければいけないことがたくさんある。僕の苛立ちが最高潮になった頃、ある事件が起こった。それを境に、僕たちが集まることはなくなった。

数ヶ月経って、智之と会った。すごく久しぶりな気がした。

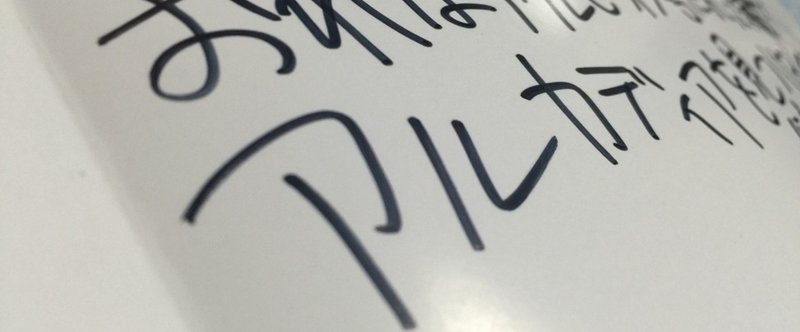

お店に入って酒を飲んで、町を歩いて、僕たちは改札の前に立った。別れ際、智之はボブ・ディランみたいな髪型にしたんだと笑っていた。

これから何年も、僕たちが会うことはなかった。

※この記事は全文無料の投げ銭コンテンツです。投げ銭はまだまだ完成していない牛乳ビルのリノベーション資金となります。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?