大河「いだてん」の分析 no.9 シベリア鉄道のストレス

1話ずつ、5つの要素をとりあげて分析と感想を書きます。

今回の記事は【第9話 さらばシベリア鉄道】について。

他の回の分析についてはこちら↓

【あらすじ】

四三(中村勘九郎)と弥彦(生田斗真)は、ついに新橋駅を出てストックホルムに向け旅立つ。ウラジオストクやハルビンを経由してのシベリア鉄道17日間の旅。不手際で治五郎(役所広司)の渡航が遅れる中、監督の大森兵蔵(竹野内豊)と安仁子(シャーロット・ケイト・フォックス)のハネムーンのような態度、初めて触れる外国人の横柄さに、四三は不安を募らす。一方、孝蔵(森山未來)は、師匠・円喬(松尾スズキ)に「朝太」という名を授かり、噺家デビューに歩みだす!

1、シベリア鉄道の過酷なストレス

第9話は、すごく独特の回だと感じた。

それは、シベリア鉄道に何日間も揺られているだけで、場面の展開がないということだ。「ワンシチュエーション演劇」とも言える。

ワンシチュエーションの醍醐味は“対話劇にある”のが王道だが、何日も何日も顔を合わせすぎているせいでストレスが溜まり、険悪なムードで会話はどんどんなくなっている。

わざわざ「ストックホルムへの旅の行程」で貴重な1話分を使い切った。脚本家によっては「大変な旅でしたが無事に到着」と1行で(1分で)片づけることも全然あると思う。あえて、この長旅を描いた。

今回の第9話は、映画監督の大根仁が初演出。

大根仁といえば出世作が『モテキ』。その主演の森山未來がいだてんでは若き日の古今亭志ん生を演じているが、その森山未來の仲介で大根仁とNHKの演出家が知り合ったことが演出依頼のキッカケだったという。

いだてんの公式サイトに、大根仁が演出にあたって「自分自身でもシベリア鉄道を経験しておきたい」と1週間の列車旅に挑戦した“日記”が掲載されていた。

その実体験を通じて書かれているのは「長旅のツラさ」である。引用しよう。

18時くらいから21時くらいまで、暮れない夕陽をただひたすら撮ったり、見たり。3人共話すこともなく、漫然と過ごす。漫然という言葉がこれほど似合う空間もない。

話好きの永井さんもずっと黙っている。

陽が暮れて、やることもなくなり夕飯。

金栗さんや弥彦は車内でどうやって時間を潰していたのだろうか?日本で鍛え上げた身体からだを持て余していたことだろうが、どうやって解消していたのか?

車内でトレーニングをしたりしていなかったのか? 脚本には旅の行程は書かれているが、ストレスの進行や行程が描かれていないような気がしてきた。

前から気になっていた、ウラル山脈の短歌のくだりを車内トレーニングや四三のストレスが溜まっていく描写に変えられないか?などを検討。

とにかく風景がまったく変わらなくて、陽がなかなか暮れなくて、やることがない。

現代だと1週間の乗車期間だが、当時は2週間かかっており、大根監督も実体験として「1週間で精神的にはギリギリ」と告白している。

この体験日記を読むと、元の脚本に書かれていた以上に、演出家によって「ストレスが溜まっていく描写」が足されアレンジされたように読みとれるが、正直いうと、やりすぎなくらいだなと感じた。鑑賞者側にまでストレスが溜まった感覚が残る。シベリア鉄道がつらいというシーンを視聴者がこんなにまで観たいかはわからない。「いだてんの視聴率問題」と言われているこのタイミングで、こんな挑戦的な、エキサイティングではない回をやるかね?と苦笑した。

でも、大河だからこそ、“歴史のリアリティを忠実に再現”するのは使命だし、“観ているだけでツラくなる”なんて演出家冥利につきるのかもしれない。

この挑戦的で挑発的な“ストレス行程の旅”は、演出家のカラダを張った実体験が描き出した生々しさなのであった。

2、四三の“オリンピック体験日記”

四三が列車に揺られながら毎日書きとめた“日記”を軸に、今回のストックホルムへの旅の行程が描かれる構造になっている。

大根仁が公式サイトで“シベリア日記”を書いたのは、この“日記”へのパロディでありオマージュだ。

四三の書いた日記は“盲目日記”と名付けられたと紹介された。

日本人初のオリンピアンなのだがら当然だが、この日記は“日本人初のオリンピック体験記でもある”と紹介された。

たぶん、実在した日記なのだろう。

ちょこっとググッたくらいだとひっかかってはこないので存在の確認はできないが、劇中では、“実在した日記”のように紹介されていた。

今回新たに発見された日記なのかもしれない。

この日記は、三島弥彦や大森夫妻の描写が生き生きとしていて人物像の輪郭をよりはっきりとさせ、「ああ、本当にこういう人だったんだ」と感じさせるし、四三が嘉納治五郎先生の不在に不安を感じているのもにじみでていた。

特に「三島弥彦の朝の支度が毎日30分もかかって女のようだ」という悪口が秀逸だった。生田斗真が御手洗いのガラスを占有してポーズを決め、ドアの前には長蛇の列。

3、三遊亭朝太の誕生、落語家のスタート台

主人公たちがシベリア鉄道内のワンシチュエーションに閉じ込められているのに対比的に、ここ数回にはない頻度で、1960年代の志ん生(ビートたけし)の高座シーンと、1910年代の浅草の若き日の志ん生(森山未來)のエピソードに、場面が飛び交った。

ずーっとシベリア鉄道だと画面に動きがないからこその展開だろう。

1912年の浅草では、その後志ん生となる美濃部孝蔵が、師匠からついに「三遊亭朝太」という名前をもらったシーンが描かれた。

これまでの車夫の役目の御礼としてたった5厘だけを渡されて、同時に、紙切れで「朝太」の名前が渡された。

5厘と五輪。

ふたりの主人公が、ともに1912年にスタート台に立ったということだ。

(画像:オフィシャルTwitterより)

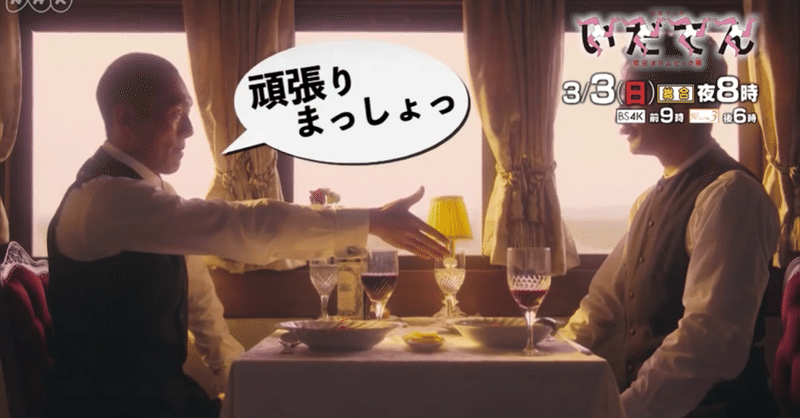

4、食堂車での絆

金栗四三のストレスは、シベリア鉄道の旅路の終盤にきて爆発する。「嘉納さんはいない、監督は体調が悪い、三島さんはおなごのけつばかり追ってる、こぎゃんでオリンピックに出場できるとですか!」

それで三島は金栗にこう言う。「君、付き合いたまえ」と。

そうして食堂車へ行き、今日こそは予算を気にせずに食べよう!と誘う。

慣れない外国。好きになれない大雑把な異人。揺れる列車、狭い寝床。オリンピックへの不安と孤独。

三島はそのひとつひとつには答えずに「食べよう」と誘う。

ナイフとフォーク。練習してきたマナー。上手に使えるだろうかという不安。「臆するな」と三島弥彦が声をかける。

上手に口に運んでみせる四三。

「いいじゃないか!」とエールする弥彦。

「味はわからんが、胃袋は喜んでます」と言って笑う四三。

そして、勇気を出して、ワインを頼みたいという四三が、ジェスチャーで見事にワインを注文してみせる!

それでもうワインを開けはじめたら、どんどんと打ち解け合うふたり。

ふたりの日本人初オリンピアンは、こうして過酷なシベリア鉄道を共に乗りきる過程のなかで、ふたりにしかわからない信頼関係を築いていったのである。

「一緒に危機的状況を乗りきる」という共通体験と、あとは「共に酒を酌み交わす」という経験と。丁寧に丁寧にシベリア鉄道の過酷さを描くことによって、ふたりの絆を描いてみせた。

5、そして、ストックホルムの美しさ

そして旅は終わる。

狭く閉鎖的な列車内だったからこそ、余計、ストックホルムは美しい。

綺麗な馬車、清潔な街並み、紳士的な人々。

そしてオリンピックスタジアムへ。

ここでのカメラワークが印象的だ。

スタジアムの建物にはいり、暗い通り道を抜けて、グラウンドをはじめて臨む瞬間。

ハンディカメラなのだろうか。

ものすごくプライベートで親密なカメラアングルで、主人公たちの背中を追って一緒にスタジアムにはいっていくような感覚に感じられて、そこに広がる広大なグラウンドの美しさに共に息を飲む。

(画像:オフィシャルTwitterより)

ここに来るために、遠く日本から何日もかけてやってきたのだという感慨があるシーン。

この時代、スポーツを大勢の観客が一斉に見るということなど日本ではないので、現代人の私たちが思う以上に、四三たちはそのイメージがつかない。

「ここで走るんだ」

あらためて、そう自分たちで何をしにきたのかを再確認するふたりであった。

※これまでの回の分析はこちら↓

コツコツ書き続けるので、サポートいただけたらがんばれます。