『知識共創社会』という新たな視座

現時点の自分自身の知見にもとづき、それなりに妥当と思われる新たな視座を『知識共創社会』と名付けて、まとめていく。以前には、以下のような(決定論的な)記事も書いてみたけど、未来を予測するよりは、新たな視座を提供することに意義があると考え直しつつある。

『知識共創社会』の背景(@2021/11/8追記)

以下と内容が重複するところも、かなりありますが、背景もまとめてみました。

予測より、新たな視座を持つことに意義がある

新たな視座を得るということは、今の社会を抜け出し、これを見直すことができるようになり、今の社会の暗黙的な「当たり前」が明確化され、今の社会への理解が進むという意義があるのではないか、と考える。

以前は資本主義に対する共産主義というあり方があったけど、資本主義を相対化するという観点において、共産主義が崩壊したということのダメージはかなりあったのかも、という気がしつつある。

肯定的に考えると「知識共創社会」という仮想的な視点から、今の社会を考える、ということは、暗黙的な当たり前を炙り出すことになりそうですね。 https://t.co/NKXzHb1HfK

— 廣澤知也 (@hirosawatomoya) October 17, 2021

この「新たな視座」を示すということは、科学的なアプローチとも言える「リサーチの技法」が扱っている主題とはやや違う、と感じつつある。(この本はすごく参考になったけど)

「知識共創社会」とは?

「知識共創社会」とは、知識創造が豊かさの源泉であるとした見立てに基づく社会のあり方。

経済学では、我々におなじみの「土地・労働・資本」ではなく、「ヒト・モノ(制約条件)・アイデア」に着目しつつあり、生活実感としても、この新しい枠組みはそれなりに妥当ではないかと感じている。

また、「アイデア」を生むための知識創造の理論としては、以前から提唱されているSECIサイクルがある。

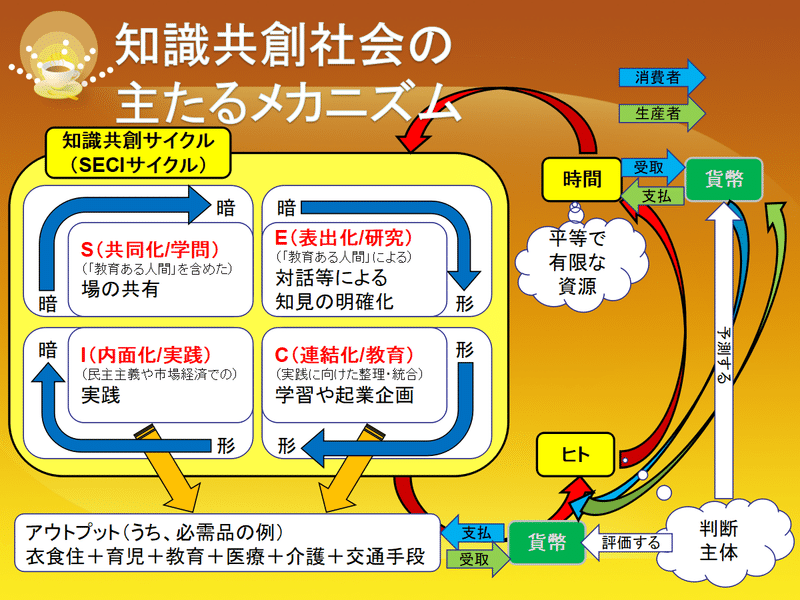

以上の知見と、「ヒト」にとって「時間」は全員平等な制約条件となる資源であることから「ヒト・モノ・アイデア」を「ヒト・時間・知識創造(SECIサイクル)」と読み替えた、以下の図のようなマクロ社会モデル(知識共創社会)を基盤として「知識共創社会」を考えている。

個人と組織についての考え方

知識創造にあたり最小の単位となる、個人と組織について考えてみる。

知識創造を促すための条件

さまざまな考え方はあると思うが、以下のように設定してみる。

組織:心理的安全性と成果への緊張感が、組織における知識創造を促す。

個人:持続可能性の観点から、個人はwell-beingである必要がある。(進化心理学に基づくと「遺伝子を残す」になりそうですが。。)

要件を満たす個人と組織のあり方の一例

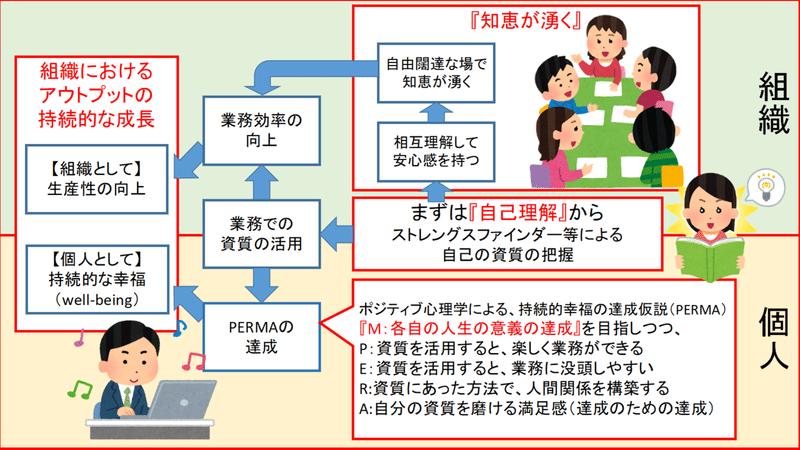

個人:well-beingの達成条件として、PERMA仮説を採用する。この場合、自ら見出した人生の意義(M)を、自己の資質にあったやり方で実現すれば、残りの要素である「PERA」が満たされる。そのため、自己の資質への理解が極めて大切になる。

組織:上記の流れを受けて、自己理解から出発し、他者理解・相互理解を進めることによって、組織の心理的安全性を構築すると考えると、個人と組織の整合性が以下のようにとりやすいと考えられる。

すなわち、以下の図にしめすように、個人は自己理解を出発点として、自分の資質を活かした仕事をすること、組織は成員が相互理解することにより心理的安全性を確保し、知識を創造し(=知恵が湧き)、(カイゼン等を通じ)生産性を向上することで、組織と個人がともに持続可能な形で成長(≒生産性を向上)し続けることができるのではないか?と考えている。

システムの安定性についての要件

「レジリエンス、自己組織化、ヒエラルキー」が成立していると、システムは安定するらしい。

実践例としてのティール組織

「ティール組織」は自己組織化でき、個人の全体性・進化する目的・自主経営という要素から成立しているため、以上で述べた知識創造とシステムの安定性をもたらす条件を満たすと考えられる。ティール組織は数多くの実践例があるので、仮想的な視点とは言え「知識共創社会」にも、それなりに実践の裏付けがあると言えるのではないかと考えている。

追記:ワイズカンパニーについて

ワイズカンパニーも似たような主題を扱っていると言えるが、リーダーシップや場に光があたっており、個人(敢えていえば、フォロワー)のwell-beingという観点は、あまりないのではないか?と感じている。

共同体機能を持つ、国のあり方は?

企業が終身雇用を提供できなくなりつつある現在、(日本で)企業が持っていた共同体の機能を再構築する必要があり、さまざまな方法論があるものの、今の私は、以下のようにB.I.に基づいて、共同体としての機能を国家が担った方がよいのでは?と考えている。

B.I.は、心理的安全性を生み、知識創造を促進する

以下の記事に書いたように、B.I.は国の株式会社化を促し、国全体を疑似的なティール組織にし、共同体を形成できる可能性が感じられる。と同時に、B.I.の支給は心理的安全性を支え、知識創造を促すとも考えられる。ただし、ティール組織にしろ、B.I.にしろ、実践に慣れ、上手に扱えるようになるための時間が必要になるとは思う。

JGPについての私の見解

国家に心理的安全性をもららす共同体の機能を持たせるという観点において、JGPは、すくなくとも現時点でよい施策だと思う。しかしながら、将来的に社会の維持に必要な労働は減少するのではないかと私は考えているので、労働に依拠したJGPは、共同体の機能を長期的な観点で維持するのには、あまり向いていないのではないかと考えている。

MMTという視座(追記@2021/10/28)

そう言えば、私はMMTという視座からも考えている。とくに租税貨幣論の影響を受けていそう。「土地・資本・労働」の経済なら、MMTが主張するように、「労働」に基づくJGPは大切だけど、「ヒト・モノ・アイデア」の経済では、「ヒト」に「アイデア」の生産を促すB.I.に依拠せざるを得ないかな、などと思ったり。

おそらく、政府の役割とは何か?という議論につながっていくんだと思う。きっと、財政学の分野だなぁ。そして、(実行を含めて)ほんとに賢いのは誰なのか?という話につながっていく。官僚はたしかに賢いのかもしれないけど、(今の)行政の仕組みでは、賢い行動ができないのかもしれない、などと思ったり。現場を知る国民に任せた方が賢明なのかもしれない。

このあたりは、まだまだ国民国家としての経験が歴史的に見て浅いし、知識共創社会という観点からも、これからの話なんだと思う。

他の論点

経済や市場はどうあるべきか?などと言った論点があると思われる。また、文明(価値観)ごとに、貨幣の発行体が変わってくるのではないか?

おそらく、ある程度の経済規模を持つ国家が、文明圏内で共通貨幣を発行し、経済ブロックを形成することになると思われる。

CO2削減やら、感染症対策といった具体論は、別に記事化している。

詰まるところ

私は、知識創造の民主化・大衆化を進めたいと考えているのかも?

雑に言うと、「知識創造の民主化・大衆化」って、この不満に対応するものなんでしょうね。

— 廣澤知也 (@hirosawatomoya) October 18, 2021

専門家は、現時点で、その独占による利権を握っているということを自覚する必要がある、とも言えるかなぁ。。

だから専門家はダメだ、という気はありませんが(^^;

それをメディアも意識すべき、か。。 https://t.co/irA2OzrCUX

参考となる呟き

改めて「知識(共創)社会」の視座から、今の(?)資本主義を見ることに、私の意義があるんだろうな、などと思ったり。

— 廣澤知也 (@hirosawatomoya) September 8, 2021

その視座だからこそ見える何かがあるのかもしれない、と思ったり。

ある見方をすると、あのシステムに習熟して、内容を経営環境に応じて変更させながら、上手に使えるようにするのがMBAとも言えるのか。。

— 廣澤知也 (@hirosawatomoya) September 8, 2021

団塊Jr。エンジニアを生業としつつ、経済学→経営学→心理学へと関心が移ってきた変な人。ついに退職し、「知識志本主義社会」へ旅立つ。夢(妄想?)は、アダムスミスやドラッガーのように結果として新たな学問領域を打ち立てること。SF:戦略性/学習欲/内省/慎重さ/着想