知識社会に向け、深掘りしたい本たち

以前、こんな記事を書きましたが、だいぶ掘りぬいた感が出てきたので、執筆にあたり、深堀したい本たちをまとめてみました。

時代背景を考える

モチーフとした本たち

やっぱり、ドラッカーさんに尽きるのかなぁ、というところ。第二次世界大戦のときは、商業社会の制度と産業社会の現実の齟齬が課題となりましたが、コロナ禍では、スライドして、産業社会の制度と知識社会の現実の齟齬が課題と感じています。

資本主義を振り返る

知識社会に移行するにあたり、その前の資本主義を振り返るのは大切。参考となる本はたくさんあると思うけど、今はこの本たちを頼りにしています。ちなみに、私が書こうとしている本は、僭越ながら、ウォーラーステインさんが書こうとした第六巻に相当するのかも、と思ったり。

知識社会に関する知見をアップデート

とは言え、ドラッカーさんの「ポスト資本主義社会」は1993年の発行。そこからの知識社会に関する知見のアップデートが必要になると思います。私の今のおススメはこの二冊、かな。

知識創造の仕組みと促進

で、知識創造の仕組みと促進を行うための本たち、というところ。

組織づくりと共同体づくり

これが唯一絶対の解とは言わないけれど、知識創造を促進するような組織づくりと共同体づくりの参考書、かな。

理想としての政策論

以上のような知識社会を促進する政策論として、私はベーシックインカムの漸増を考えています。これがまさに「保守革命」たるのではないか?と見ています。資本主義を徐々に緩和して、知識社会へ移行していく、ということを目論んでいます。

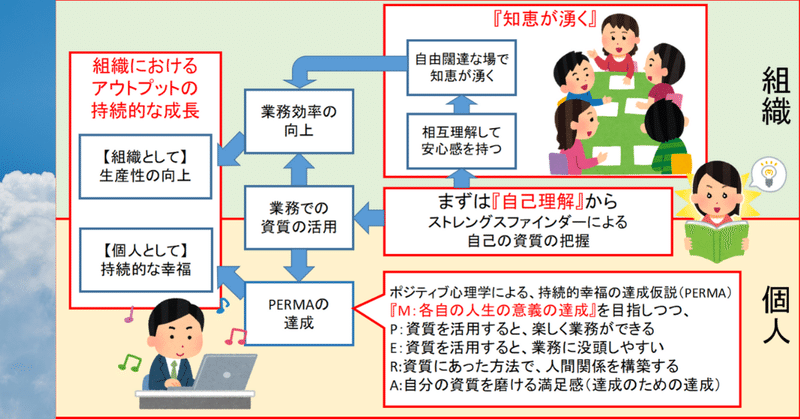

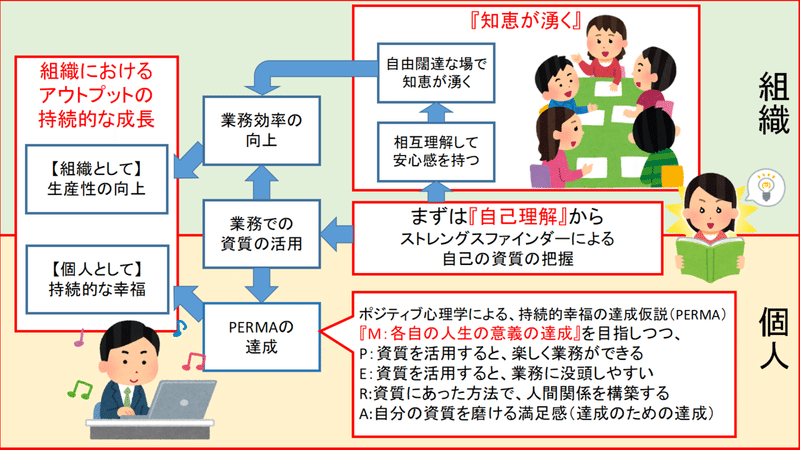

個人の幸せ(well-being)

当然、個人の持続的な幸福があっての知識社会、でもあります。

具体的に何をする?

とは言え、ベーシックインカムの社会実装には時間がかかるでしょうから、それまでにどうするか?という話。

自らの取組みとして

どうやって私のやりたいことを進めていくのか?ということについては、以下の「組織の存在意義をデザインする」という記事が参考になるかな、と思っています。

団塊Jr。エンジニアを生業としつつ、経済学→経営学→心理学へと関心が移ってきた変な人。ついに退職し、「知識志本主義社会」へ旅立つ。夢(妄想?)は、アダムスミスやドラッガーのように結果として新たな学問領域を打ち立てること。SF:戦略性/学習欲/内省/慎重さ/着想