「TECHNOLOGY POPS的」非英語圏オールタイムベストアルバム(参加してみました)後編(10位~1位:終)

残り10枚となりましたところで申し上げにくいのですが、正直な話を申しますと今回の非英語圏オールタイムベストアルバムで本当に推薦したかったのは上位5枚だけでして、この5枚さえ俎上に挙げられさえすれば所期の目的は達せられたと言っても過言ではありません。ほか25枚ももちろんベストに値する素晴らしい作品たちですが、最後の5枚は恐らく誰も挙げないと思います(1位はそれなりの方は挙げられると思いますが)。それは誰も知らないから挙げられないというわけではなくて、知っているけれども箸にも棒にもかけてくれない作品だからです。ややもすれば酷評される割合の方が高いタイプの作品ですが、そういう定説をまず疑うことが大事であって、粗さはあるけれどもキラリと光るものを見つける審美眼を持つころが肝要なのです。そういう作品はたとえ知っていたとしても恥ずかしがって挙げられないものです(特に若い時分には)が、歳を重ねていくにつれてそのような羞恥の部分は薄れてきますし、自分の好み、特に潜在的な嗜好に素直になっていくようになります。

平成ベストの時もそうでしたが、個人的にはこのようなベスト企画になかなかスポットが当たらないような作品を挙げたいと思っておりますので、まあTECHNOLOGY POPSフリークの戯言と捉えていただき、楽しんでいただけたら光栄です。

それではベスト10のカウントダウンです。いきなり超メジャー盤ですが。

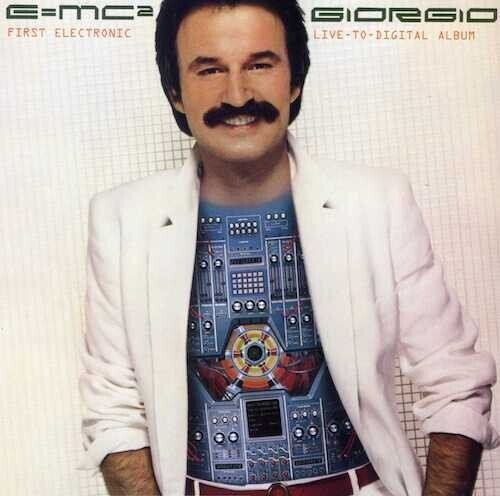

10位:「E=MC²」 Giorgio Moroder

(イタリア:1979)

1.「Baby Blue」 Giorgio Moroder/Keith Forsey

2.「What A Night」 Giorgio Moroder/Harold Faltermeyer/Keith Forsey

3.「If You Weren't Afraid」 Giorgio Moroder/Chris Bennett

4.「I Wanna Rock You」 Giorgio Moroder/Harold Faltermeyer/Keith Forsey

5.「In My Wildest Dreams」

Giorgio Moroder/Harold Faltermeyer/Chris Bennett

6.「E=MC²」 Giorgio Moroder/Harold Faltermeyer/Pete Bellotte

Producer:Giorgio Moroder・Harold Faltermeyer

synthesizers・vocoder:Giorgio Moroder

keyboards・programming:Harold Faltermeyer

drums・percussion:Keith Forsey

vocals:Chris Bennett

Mixed By Harold Faltermeyer・Jürgen Koppers

彼を知らない音楽好きはどのジャンルのマニアの方もいらっしゃらないでしょう。数多くの大ヒット曲を生み出し実績を積み重ねた70年代〜80年代を代表する名プロデューサーであり、KRAFTWERKと並んでエレクトロニックなポップスの制作手法を全世界に広めたオリジネイターであるGiorgio Moroderは、ミュンヘン・ディスコの創始者とも言われているためドイツ人と勘違いされる場合もありますが、根っからのイタリア人です。ジョルジオですからね。ドイツならゲオルゲですから。

Giorgio Moroderのデビューは1965年にまで遡ります。シングル「Cerca (Di Scordare)」でデビューするとしばらく下積み時代が続きますが、1968年のシングル「Moody Trudy」がフランスでチャートインし、翌69年には「Looky, Looky」がフランスでNo.1ヒットを叩き出し、彼の音楽活動は軌道に乗っていくことになります。普通にシンガーとしても実績を残しているんですよね。

高速ハープシコードリフにミュンヘン・ディスコシーケンスの片鱗が見えます。

この頃からしっかりヒゲですね。そして早くもボイス変調を駆使しています。

このようにシングルではいくつかチャートインする楽曲がありましたが、69年からリリースし続けていたアルバムは全くの圏外でその音楽性が世間に受け入れられるまでにはまだ時間がかかるようでした。

それまではポップ・ロックシンガーだったGiorgioの転機は1975年のアルバム「Einzelgänger」です。これまでと打って変わった実験的なエレクトロニックインストゥルメンタルは明らかにKRAFTWERKに影響を受けていますが、このトレンドへの見事な嗅覚は今後常に発揮されていくことになります。

そして彼の名を一躍知らしめることになるのが、Giorgio渾身のアナログディレイシーケンスが炸裂した1977年リリースのDonna Summerの名曲「I Feel Love」と、Giorgio自身のソロアルバム「From Here to Eternity」です。

この高速シーケンスですよ。この頃には既に代名詞となっています。延々と聴いていられますよね。よく知られているところでありますが、Yellow Magic Orchestraデビューよりも1年早いです。トレードマークのモジャ毛サングラスに口髭スタイルも確立。後年Michael Cretuあたりに引き継がれているとかいないとか。とにもかくにもこの革新的なサウンドのアルバムはなぜか全米チャートに密かにランクされます(130位)。しかし「I Feel Love」のヒットに手応えを感じたGiorgioは、1979年にミュンヘン・ディスコ路線の集大成ともいえるデジタルシーケンサー垂れ流しスタジオライブ録音アルバム「E=MC²」をリリースします。この歴史的名盤を外すわけにはいきません。第10位にランクインしています。そのレコーディング風景がこちらです。

当時画期的なデジタルシーケンサーRoland MC-8で打ち込んでmoog 16 Channel Vocoderで遊んでますね。貴重な映像です。ドラムを叩いているKeith ForseyはGiorgioの電子音楽実験に強く影響を受けてその後もGiorgioの片腕となり、彼のサウンドトラック仕事を支えていくことになります。そしてエンジニアのHarold Faltermeyerの本作における貢献は絶大です。アナログシンセ特有の太さと温かさを滲み出す絶妙なミックスは彼のセンスによるところが大きいでしょう。Giorgio Moroderのサウンドはミュンヘン・ディスコと言われますが、彼はイタリア人なのに何故?と冒頭にも申し上げましたが、Faltermeyerがドイツ人でミュンヘン出身だからです。なのでミュンヘン・ディスコ=Harold Faltermeyerのことだったんですね。

ともあれ本作はノンストップミックスのように次から次へエレクトロディスコナンバーが流れていきます。ラストのタイトルチューンは少々地味な印象もありますが、あれはチルアウトですね。ボコーダーでレコーディングクレジットを読み上げるのが非常にクールです。この部分だけでもベスト10の価値ありです。

その後はDonna Summerの一連の作品ももちろんのこと、サウンドメイクもさることながらメロディセンスに冴えを見せるようになり前述のようにサウンドトラックにも手を出していくようになります。その後の活躍はもう申し上げることはないでしょう。Irene Cara「What a Feeling」(映画「Flash Dance」)、Giorgio Moroder and Phil Oakey,「Together in Electric Dreams」(映画「Electric Dreams」)、そしてLimahl「Never Ending Story」・・・全世界の人間が口ずさめる(ここが大事)数々の80'sの名曲を生み出しました。売れ線に走った、大御所になりすぎた、良くも悪くも言われておりますが、エレクトロポップのパイオニアが天下を取って何が悪いというのでしょうか。しかも米英以外のしがないイタリア人がですよ?世界のポップス界におけるシンデレラ・ストーリーの1つとして語ってほしいですね。

9位:「JYL」 JYL

(西ドイツ:1984)

1.「Mechanic Ballerina」 Ingo Werner/Jyl Porch

2.「Universe」 Ingo Werner/Jyl Porch

3.「Computer Love」 Ingo Werner/Jyl Porch

4.「Positions」 Ingo Werner/Jyl Porch

5.「Dance And Death」 Ingo Werner/Jyl Porch

6.「The Computer Generation」 Ingo Werner/Jyl Porch

7.「Animation」 Ingo Werner/Jyl Porch/Angela Werner

8.「Silicon Valley」 Ingo Werner/Jyl Porch

9.「Electric Lady」 Ingo Werner/Jyl Porch

10.「I'm A Machine」 Ingo Werner/Angela Werner

Producer:Ingo Werner・Klaus Schulze

vocal:JYL (Jyl Porch)

keyboards・electronics:Ingo Werner

vocal:Angela Werner

guitar・backing vocals:Leo Leonhardt

guitar・backing vocals:Frank Wolf

guitar・bass:Mimi Poulakis

drum programming・percussion:Christoph Haberer

voice:Helene Vernant

voice:Antoni Gatsen

backing vocals:Kirsten McKenley

Mixed By Eberhard Panne

ドイツのロック精神の根底を支えているミニマリズムを特徴としたクラウト・ロックの代表的なグループとしては、Tangerine Dream、Amon Düül、Guru Guru、Can、Cluster、Neu!、Ash Ra Tempel、Popol Vuh、そしてKraftwerk・・・と現在まで語り継がれる錚々たる面々が60年代末から70年代前半にかけて実験精神に富んだプログレッシブ・ロックに勤しんでいました。このあたりについては他のジャーマンロックマニアの方々が多く取り上げられるでしょうからお任せしておいて、今回は彼らの陰に隠れていた比較的マイナーなクラウト・ロックバンドMy Solid GroundのオルガニストであったIngo Wernerについて取り上げようと思います。

リュッセルスハイム出身のメンバーで結成されたMy Solid Groundは1971年に1枚のみアルバムを残していますが、ハードロックバンドであった彼らのサウンドに不思議なスパイスを与えていたのがIngo Wernerでした。彼はバンド解散後の74年に自身のソロプロジェクトであるBaba Yagaを開始します。キーボード奏者でありファゴット奏者でもある彼は、74年に「Baba Yaga」「Collage」と2枚のアルバムを残しますが、前者はバンドスタイル、後者はデュオスタイル、特に後者では大胆にシンセサイザーサウンドを既に導入しており、その後の音楽性を示唆するものとなっています。

70年代末になるとIngo WernerはReinhard KarwatkyやArmin Stöweと共にエレクトロニックサウンドユニット・AIRを結成します(彼ら3人の頭文字をとっています)。3名とも非常にシンセサイザーに関する知識に長けていてまだまだ駆け出しであったドイツのシンセサイザーメイカーPPGのWolfgang Palmと80年代初頭に知り合い、PPGシンセサイザーへのアイデア提供や技術協力等、PPGの発展に貢献していきます。ちょうどその頃に出会ったのがIngoの伴侶となるAngela Wernerでした。彼女はAIRのプロデュースのもと81年にアルバム「Angela Werner」をリリース、一躍ドイツのニューウェーブ/シンセポップシーンに躍り出ることになります。

楽曲自体は歌謡的といいますかいわゆるポップスですが、明らかにシンセサイザーにこだわりがあるサウンドづくりをしています。何といってもクレジットに「Thanks to PPG Wolfgang Palm, EMS Ludwig Rehberg」ですよ。PPGとEMSというシンセサイザーメイカーお墨付きということですから、そのサウンドデザインは保証されていると言っても過言ではありません。Angelaはその後もアルバム「Angela 2」(1982)、シングル「Video」(1983)、「Fantasy」(1984)と良質のシンセポップをIngoと共にリリースしていきますが、貪欲なこのWerner夫妻はダンサーをフィーチャーした別プロジェクトを始めたいと考えていたらしく、そこで白羽の矢が立ったのがミュンヘン在住米国人パフォーマーのJyl Porchでした。そしてWerner夫妻は彼女のパフォーマンスをフィーチャーしたアルバムを制作、それがTangerine DreamのKlaus Schulzeの目に留まり、彼のレーベルであるあの名盤Manuel Göttsching「E2-E4」もリリースされたInteam GmbHより「JYL」としてリリースされたのでした。前置きがすっかり長くなってしまいましたが、第9位はこのJYLことJyl Porchの1stアルバムにして唯一の作品です。

この「Computer Love」がミニヒットしたということですが、本作は1曲が秀でているというよりは、全編全曲がシンセポップ、日本の感覚でいえば完全なる"テクノポップ"アルバムです。いかにも電力を使い果たしそうな濃厚な電子音が満載。それもそのはず、この頃のIngo WernerサウンドはPPGのWolfgang Palm監修のもとPPG Wave Computer Systemと彼自身が考案したポリリズム、ポリフォニック、ポリダイナミックシーケンサーと組み合わせた独自のコンピューターソフトウェアで制作されており(恐らくPPG 340/380 System。Thomas Dolbyも使用していました。:でも本作の時期はPPG WAVE2.2の時代だったような・・)、あの独特なテクノサウンドを生み出しているものと思われます。

しかしこのアルバム、JYLは歌っているものの、半分くらいはAngelaが歌っていますので、JYLをエサにWerner夫妻が電子音で遊びまくっているという構図がしっくりくるでしょう。それでもシンセポップというよりテクノポップファンは必聴でしょうし、期待を裏切らないと思います。

ちなみに同時期にリリースされたAngela Wernerのシングル「Fantasy」ではJYLが2曲を作詞、バッキングボーカルとして参加していますので、ほぼ双子の作品と言っても良いでしょう。

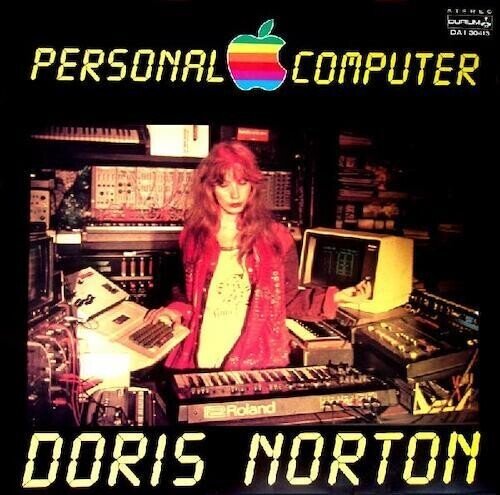

8位:「Personal Computer」 Doris Norton

(イタリア:1984)

1.「Personal Computer」 Antonius Rex/Doris Norton

2.「Norton Apple Software」 Antonius Rex/Doris Norton

3.「Binary Love」 Antonius Rex/Doris Norton/Elypon

4.「Parallel Interface」 Antonius Rex/Doris Norton/Sachiss

5.「Caution Radiation Norton」 Antonius Rex/Doris Norton/Krynn

6.「Personal Computer」 Antonius Rex/Doris Norton

7.「A.D.A. Converter」 Antonius Rex/Doris Norton/Elypon

Producer:Musik Research

synthesizer(Roland Machines)・computer (Apple II E Computer)・voice・arrangement:Doris Norton

Keyboards (Roland System 100 M 184) ・Synthesizer (Roland Jupiter-6・ Viscount OP-6・Roland JX-3P・Viscount Bass Pedal Synth・Roland Guitar Synth FR-GS-500)・arrangement :Antonius Rex

digital percussion:Piergiuseppe Cora

voice:Krynn

Mixed By Antonius Rex・Rudy Luksch

イタリアの黒魔術シンフォニック&プログレッシブロックバンドとしてカルト的な人気を誇っているAntonius Rexは、60年代末から活動していたイタリアンプログレ黎明期のグループ・JaculaのメンバーであったAntonio Bartoccettiとその妻であるDoris Nortonを中心に、1974年に結成されました。Jaculaとどう違うのかと言われると返答に困ってしまうのですが、ギターだけでなくシンセサイザー等も演奏するマルチプレイヤーであるBartoccettiと、狂気のキーボーディストとして彼を支えるNortonのコンビは固い絆で結ばれているのか、常に共同作業を行っているようです。このあたりはあまり詳しくないので先へ進みますが、Doris Nortonは80年代に入るとソロ活動を開始、数多くのシンセサイザーを操るエレクトロミュージックの女王として次々と作品を発表していくことになります。

まず1981年には1stアルバム「Raptus」をリリースしますが、この頃はまだ膨大なシンセサイザーの壁に囲まれながら、彼女の地声で歌っています。

定期的に刻まれていくシーケンスの反復と時折繰り出してくる気の狂ったような痙攣するシンセソロ。これがDoris Nortonの得意技のようです。やけに横幅の広いステージとどこか気味の悪い映像の中、レシーバーを片手に歌うNortonの目が怖いw

なお、彼女は81年にはもう1枚アルバム「Parapsycho」をリリースしています。

「Raptus」と「Parapsycho」は2013年に再発しています。本当にこの頃の彼女は気持ちよく歌っていますよね。「サイコロジー!サイコロジー!」

と、ここまではエレクトロプログレの色が濃い楽曲であった彼女でしたが、1983年の3rdアルバム「Nortoncomputerforpeace」の頃になると、黒の革ジャンをまとって歌がボコーダーになり、ロック色は減退して超高速シーケンスによる電脳世界まっしぐらのサウンドとなりました。そしてミドル80'sのNortonサウンド特有のやけにオリエンタルなフレーズを連発するスタイルは本作で既に確立したようです。

そして84年、彼女はApple Computerのスポンサードを受ける形で世界初の個人向けパーソナルコンピューターであるApple IIによるプログラミングによって制作された4thアルバム「Personal Computer」をリリースします。見て下さい、上記のジャケットデザインの燦然と輝くAppleマークを!そして赤い髪に赤い、そして絶対に夏はクソ暑くなりそうな機材の山に囲まれた素晴らしいアングル。タイトルチューンは安定のボコーダー&どこまでも聴いていられるシーケンス&電子音の嵐、そして安定のシンセソロが素晴らしい名曲です。

このデジタルフォントの潔さも美しいですね。

そして怖いくらい全曲同じような気狂いフレーズと淡々と刻まれるプログラミングシーケンスが続いていきます。このストイックな電子音の応酬は中毒性抜群で、大体の楽曲はバリエーションに次ぐバリエーションですが、ボイスリーディング付きの6曲目の「Personal Computer」やラストにしてゆったりリズムの「A.D.A. Converter」のオリエンタル風味の味わい深さは絶品です。世界初の全編Apple IIプログラミングアルバムという歴史的価値という観点と、それがイタリアのストイックな女性キーボーディストから生まれたという意外性も含めて、本作を第8位に推したいと思います。

実は本作は前作「Nortoncomputerforpeace」と翌85年の次作「Artificial Intelligence」の3部作ということらしいのですが、「Artificial Intelligence」からはしっかりサンプラーを導入して、例外なくドモリングボイスパフォーマンスに勤しんでいます。そして86年の「Automatic Feeling」に至っては、デジタル&PCMドラム風味が全開となっていて、サウンドのテイストが非常に異なるものに変化してしまいました。ここで一旦Doris NortonとAntonio Bartoccetti(実はそれまでの全てのNortonソロ楽曲は彼らの共作)のソロプロジェクトの旅は休止しますが、90年代に入ってからはクラブ仕様に変化しながらもエレクトロ道まっしぐらの作品をリリースし続けています(もちろんAntonius Rexも現役でバリバリ活動中です)。創作意欲がスゴイですね。

7位:「HAPPY ever AFTER」 GANGWAY

(デンマーク:1992)

1.「No Need To Be Afraid」 Henrik Balling

2.「You And Yours」 Torben Johansen

3.「Didn't I Make You Laugh」 Henrik Balling

4.「Once In A While」 Torben Johansen

5.「Hey Little Darling」 Henrik Balling

6.「Never Say Goodbye」 Torben Johansen

7.「Mountain Song」 Henrik Balling

8.「Blessed By A Lesser God」 Henrik Balling

9.「Manic Days」 Henrik Balling

10.「Don't Go」 Henrik Balling

11.「The Glad Hatter」 Henrik Balling

12.「No Matter What」 Henrik Balling

Producer:Henrik Balling

vocals・percussion:Allan Jensen

guitar・arrangement:Henrik Balling

keyboards:Torben Johansen

bass:Lene Eriksen

drums・percussion:Cai Bojsen-Møller

electronics (wah-wah pedal)・percussion:Fru Larsen

Hammond organ:Anders Koppel

sound design edit:Jesper Siberg

voice:Antoni Gatsen

backing vocals:Kirsten McKenley

Mixed By Katie Dahlstrom

デンマークが誇る良質なメロディを次々と繰り出すネアアコースティック→エレクトロポップバンド、GANGWAY。1982年結成の彼らはボーカリスト

Allan Jensenと、珠玉のメロディセンスを持つ中心人物Henrik Ballingらがドメスティックに作り上げた1stアルバム「The Twist」を84年にリリースしますが、当時はまだデンマーク国内のみのリリースで、まだネットも普及していない時代、遠い日本には情報はほとんど届くはずもなく、まさに知る人ぞ知る存在でした。

この頃はほぼ完全にアコースティックバンドでして、瑞々しいメロディラインが美しい北欧の情景が目に浮かぶような音作りでしたが、いかんせん日本からすれば辺境のデンマークということで、相当なマニア以外は目に止めることはやはり叶わなかったものと思います。

そんな彼らが一躍注目を浴びたのが86年リリースの2ndアルバムにして名盤の誉れ高い「Sitting In The Park」です。ギタリスト兼キーボーディストにTorben Johansenが加わり、1stの路線を踏襲したネオアコサウンドに明るいメジャー調のメロディラインがいかにもUKポップス好きをくすぐり、感度の高い日本のマニアにいち早く目をつけられます。鈴木慶一あたりはかなり早くからGANGWAY推しであった記憶があります。

85年のシングル「Once Bitten, Twice Shy」の貴重なPVがありますので見てましょう。

この頃はまだ半袖カッターシャツのファッションもご機嫌なギターサウンドもTHE ネオアコです。

しかし、GANGWAYはここから2年間の間に何が起こったのかわかりませんが、急激にエレクトロポップへとサウンド方針を転換していきます。あのPrefab SproutがThomas Dolbyにシンセサイザーの洗礼を受けて、ほどよいエレクトリックにシフトしていったように、このネオアコの鑑とも言えるGANGWAYは、この名盤「Sitting In The Park」を作り直してまで(!)大幅にサウンドを変化させてまいりました。プロデューサーにStrawberry Switchblade「Since Yesterday」を手掛けたDavid Motion、ミキサーにニューヨークの大物エンジニアMichael Brauerを迎えると、エレクトロビートの効いたエレクトロックに変身しました。86年のアルバムは"early version"、88年盤は"Again!"と呼ばれるようになったこの2ndアルバムを聴き比べてみましょう。GANGWAY「The Party's Over」で。

まずジャケがもう全然違うじゃないかという部分は置いといて、サウンド面でやはり何が違うかというとスネアですよね。後者はもうバシバシいってますから。しかし前者も改めて聴いてみるとそれほど大人しくもないような・・。ともあれDavid Motionによってエレクトロポップに目覚めた彼らは、それからは完全にそっち側の人間になっていきます。

1991年には再びDavid Motionを迎えて「The Quiet Boy Ate The Whole Cake」をリリース、瑞々しさとエレクトロの融合加減に格段の進歩を遂げていきます。この頃になると80年代特有のテクノロジーポップスサウンドを支えたシンセプログラマーにして、渋谷系を陰日向に下支えしていた森達彦氏主宰のHammerレーベルから、GANGWAYの過去作も含めたレパートリーが一気に再発され、日本の音楽ファンに広く知られていくことになります(そもそもHammerレーベルはこのGANGWAYの作品をリリースしていくためにわざわざ立ち上げたレーベルだったそうです。それほど森氏が彼らに入れ込んでいたというわけで、それだけの魅力がGANGWAYにはあったというエピソードですね)。

そんなわけで前置きが長くなりましたが、晴れて今回の企画の個人としての第7位に挙げさせていただいたのが92年リリースの4thオリジナルアルバ「HAPPY ever AFTER」です。この頃にはすっかりこの路線も板についてきましたが、単純に楽曲の良さにエレクトロなサウンドがやっと追随してきたと感じられたのが本作です。

Hammerレーベルを経て遂に日本のメジャーレーベル(BMGビクター)からのリリースを勝ち取った彼らですが、美メロのシングル「Mountain Song」が語られることが多いのですが、超名曲「No Need To Be Afraid」、「Never Say Goodbye」の2曲のメロディの良さもさることながら、パッドの音色が特に素晴らしいです。目の前に靄がかかったようなつかみどころのない風景を想起させる見事なサウンドデザイン。これは北欧系にしか生み出せないセンスとしか言いようがありません。もちろん彼らの歩みからすれば「Sitting In The Park」でしょうし、個人的に大好きなエレクトロにさらに寄るならば次作の「Optimism」に軍配が上がるかもですが、やはりこの超強力な2曲が収録されているという1点突破で、このランキングでGANGWAYを挙げたいと思います。

なお、GANGWAYのアルバムは「Sitting In The Park」以外は、デンマークと日本でしかリリースされていません。これはすべてHammer森達彦(と高嶋政宏←GANGWAYに楽曲(2曲も!)を提供してもらった唯一の日本人)の功績と言ってよいでしょう。サブスクがなかった時代はこのような目利きを持った方のキュレートするセンスに、我々のようなリスナーは助けられていたのです。

6位:「ELECTRIC CAFE」 KRAFTWERK

(西ドイツ:1986)

1.「Boing Boom Tschak」 Florian Schneider/Karl Bartos/Ralf Hütter

2.「Techno Pop」 Florian Schneider/Karl Bartos/Ralf Hütter/Emil Schult

3.「Musique Non Stop」 Florian Schneider/Karl Bartos/Ralf Hütter

4.「Der Telefon Anruf」 Florian Schneider/Karl Bartos/Ralf Hütter

5.「Sex Objekt」 Florian Schneider/Karl Bartos/Ralf Hütter

6.「Electric Cafe」

Florian Schneider/Karl Bartos/Ralf Hütter/Maxime Schmitt

Producer:Florian Schneider・Karl Bartos・Ralf Hütter

synthesizers・vocal:Ralf Hütter

synthesizers:Florian Schneider

electronic percussion・synthesizers・vocal:Karl Bartos

electronic percussion:Wolfgang Flür

Mixed By Francois Kevorkian・Kraftwerk・Ron St. Germain

いやしくも「TECHNOLOGY」という文字を冠する者にとって基本中の基本、一般常識としてテクノポップといえばKRAFTWERK。こればかりは全く揺るぎない事実でして、現代につながるデスクトップミュージック、シーケンサーによる楽曲制作、小難しいと思われたシンセサイザーをポップに料理するセンス、あくまでマシーンに徹したキャラクターとパフォーマンス、全てにおいて現代音楽の原典とも言えるのがこの西ドイツ・デュッセルドルフが産んだテクノゴッドグループ、KRAFTWERKなのです。では彼らの代表作は一体どのアルバムになるのか、テクノポップの権現様たるゆえんの彼らを象徴するアルバムとは一体何なのか、ここではそのあたりも含めて簡単に歩みを振り返ってみたいと思います(そんなことはもう誰でも知っていることとは思いますが)。

KRAFTWERKといえばRalf Hütter、そしてFlorian Schneider-Eslebenの2名が常に中心であったことは周知の事実ですが、ディッセルドルフ音楽院で出会った彼らは意気投合して、インプロヴィゼーションを追求したセッショングループとしてOrganisation(オルガニザツィオーン)を結成し、アルバム「Tone Float」を制作します。しかし、実験的な要素が強くとにかく「やってみた」感の強かった作品ということもありリリース自体が遅れ、リリースされた1970年には既にグループは学生時代の終わりと共に解散に至ってしまいました。

これは貴重なOrganisation時代の演奏動画ですが、Florianは当時はフルート奏者。しかし普通の演奏ではなくパーカッシブなフレーズを反復することに執心しているようです。この動画は知られざるOrganisationの他の3人がメインで写っているのが良いところで、明らかにヒッピーな出立ちでドラッギーなボイス&パーカッションのBasil Hammoudiの存在感が突出していて目を奪われてしまいます。滑らかなベーステクニックを見せるButch Haufはルックスが後のKRAFTWERKの全盛期メンバーKarl Bartosに似ているのですが、彼はKarlも在籍していたThe Jokers (The Jolly Jokers)で活動していたそうで、妙な縁ですね。しかしこの映像で最も後のKRAFTWERKを体現しているように見えるのが、淡々と無表情でドラムを叩き続けるFred Monicksでしょう。非常にクールです。あ、そういえばRalfは意図的にかはわかりませんが映像には姿を現しませんね。現しているのはオルガンを弾く「手」のみですw

しかし結局(時代性なので仕方ありませんが)余りにヒッピー過ぎたBasilとベーステクニックが志向と異なったButch、1人だけ人間味が薄いFredが脱退し、OrganisationはRalf & Florianの別ユニットへと進化していきます。それがKRAFTWERKの誕生で、早速同年70年には新ユニットとしての初アルバムであり、彼らの初期の作品と共に在り続けるConny Plunkのエンジニアリングによる「KRAFTWERK」がリリースされます。上記のOrganisation演奏の「Ruckzuck」は本作に収録されておりますが、本作ではAndreas Hohmannがドラムを演奏しています。しかし本作制作中にAndreasは脱退し、後釜としてKlaus Dingerが加入した頃の貴重なライブがこちらになります。

ロックしてますね。しかも超変態アヴァンギャルドに。ストレンジな音を出しまくりです。これが1970年ですから、既に浮世離れしていることがわかります。長髪のRalfがショルキーみたいなオルガンでノイズを弾きまくり、Klausはあくまで肉感的なドラミングで華を添えています。そして観客の反応w いまだノリ方に戸惑いがあるようですね。

実はここから一旦Ralfが行方不明になる時期がございまして、FlorianとKlausに加えてギタリストとしてMichael Rotherが加わったトリオ編成の時期がありました。Ralf不在のKRAFTWERKは現在までこれっきりですので、その貴重な演奏も見てみましょう。

FlorianのTシャツ姿w さらに若者のロックテイストが強くなっていますね。辛うじて神経質さを醸し出していたRalfが抜けている時期は歯止めが効かなくなってこんなテイストになっていたのです。もちろんインプロヴィゼーションですが。この3名でアルバムを制作する予定でしたが、結局うまく行かずに頓挫してしまったようですね(71年にアルバムリリースがない理由です)。

ところがほどなくRalfが戻ってまいりまして、再びRalfとFlorianの蜜月の日々が始まるのですが、こうなるとKlausとMichaelは結局人間性が合わなくなって離脱してしまいます(彼らはハンマービートの王様・NEU!を結成、その後の活躍はご存知のとおり)。こうして2人となった彼らは、72年に2ndアルバム「KRAFTWERK2」、73年に3rdアルバム「Ralf & Florian」と順調に作品をリリースし始めます。しかし、この間に2人なったことでリズムはリズムボックスに音楽性もますますシンセサイザーや電子機器を駆使した実験性をサウンドに求めつつも、反復の中にポップ性を求めていくようになります。そうこうしているうちにWolfgang Flürが自作の電子パーカッションを提げて新メンバーとして加入、再びトリオとなったKRAFTWERKのブレイク直前の演奏がこちらです。

Wolfgangがおかっぱ頭で細長〜いスティックでボツボツと叩く姿が斬新ですが、テクノポップの片鱗を漂わせるようになってまいりました。EMSのシンセも映っていますしね。

という時期がありまして、世紀の名盤である1974年リリースの「Autobahn」で彼らはサウンドスタイルは大変身。Minimoogを導入した彼らは一気にポップミュージックへと接近すると何とものどかで牧歌的な22分以上にも及ぶテーマソング「Autobahn」ではなんと歌まで歌い出す新境地で、世界的な大ヒットとなりました。しかしアルバム自体はまだTangerine Dreamのような電子音楽の要素が抜けきらない部分もあり、一発コンセプチュアルな作品とも言えるでしょう。アルバムにはKlaus Roederがヴァイオリンとギターで参加しますが、アルバム制作のみですぐに脱退し、直後に1990年まで全盛期を支えるKarl Bartosが加入することになります。

既にテクノカットです。

いかにも手作り感満載の銀紙電子パーカッションによる2人立ちドラムに、遂にFlorianがフルートを捨ててARPのシンセを操る姿に隔世の感があります。もちろんRalfが短髪イケメンになって歌っているのが最も進化の証と言えますが。

1975年のアルバム「Radio-Activity」では遂にConny Plunkの手を離れ、セルフプロデュースとなりますが、ここからが彼らのテクノゴッドへの道の始まりです。一応「Radioactivity」、放射能をテーマにした曲はありますが、実はラジオがテーマのこのアルバムで遂にテクノポップスターのスタイルを確立していきます。したがってKRAFTWERKのテクノポップアルバムとしては、この「Radio-Activity」がふさわしいものと長年考えておりました(なお、本作は何故かフランスでウケてチャートNo.1を獲得しました。さすがスペースロックの国です。)。2009年のKRAFTWERK一斉リマスターまでは。

なにはともあれここから先はもう皆様もご存知の通りですのでざっと振り返りますが、77年に「Trans Europa Express」(フランスで第2位:インダストリアルなリズムを発明)、78年に「The Man Machine」(イギリスで第9位:一般的なイメージとヴィジュアルを確立)、81年に「Computer World」(西ドイツで第7位:トレンドの期待を裏切らないコンセプトワーク)をリリース、ここまで来るとテクノポップブーム真っ只中へ突入していき、時代は彼らをテクノの父と呼称するようになってまいります。国によって流行るアルバムが異なるのも面白いですね。ちなみにシングルでは何故か「Computer World」収録の「Pocket Calculator」がイタリアで第2位、同じ81年リリースの「The Man Machine」収録の「The Model」と「Computer World」収録の「Computer Love」のスプリットシングルが全英第1位に輝いています。何故かはわかりませんが。

コンセプトとしてますます人間味をなくそうとしてカクカク動いたり白塗りにしたり髪の毛をビッチリに分けたりしてロボ感が増してまいります。Florianのピースサインやカメラ目線が素敵ですね。実は彼はサービス精神が旺盛でした。

しかし自分で言うのもどうかと思いますが、よくぞここまで前置きを長くしたものです。本題はここからです。前作「Computer World」からしばらくして次作の制作に取り掛かるのですが、彼らはそのアルバムタイトルを「Techno Pop」と称して作り始めるわけです。その間自転車にハマり過ぎたHütterが事故で重傷を負ったり、「Tour de France」をシングルとしてリリースしたりしますが、一向にアルバムが完成する気配がありません。これには急激な機材とレコーディング技術に進歩が80年代前半から中盤にかけて起こっていて、KRAFTWERKはそれらに対応するための方策に苦慮していたと思われます。大きくなり過ぎたテクノポップの神としての存在は、生半可なサウンドではリスナーも納得しなくなっていたためです。そこにそのまんまのタイトル「Techno Pop」を標榜してアルバムを完成させようとしている・・・結局プレッシャーに耐えかねたのかどうかは定かではないですが、彼らはアルバムタイトルを「Electric Cafe」と変更して86年に遂に6曲入りのアルバムを完成させました。

このシングルは実はアルバムに収録されるはずだったようですが、最終的に外されました。これまでとは格段にバシッと叩かれている感のあるスネアと疾走感のあるリズムパターンが過渡期を感じさせます。なお、83年にリリースされるはずであったアルバム「Techno Pop」の収録曲は、「Techno Pop」「Sex Object」「The Telephone Call」「Tour de France」の4曲の予定でした。

そしてついにCGになってしまった彼らですが、この先行シングル「Musique Non Stop」はまだ前作の匂いを残したサウンドメイクであると思います。TR-808系のポスっとしたリズムですからね。しかし冒頭の「Boing Boom Tschak」のボイスサンプルの嵐からの硬質なPCMドラムマシンのスネアの音はこれまでの彼らには足りなかったもの。時代の音と言われればそれまでですが、リズム構築の気持ち良さは流石の神の御業としか言いようがありません。

当時のLPでいえばA面3曲、B面3曲の構成で、A面は3曲がノンストップで流れ続けるDJ仕様で(前曲の中に次曲のタイトルがアナウンスされている)、タイトルチューンになるはずであった「Techno Pop」では、スネアこそチョンッ!というシンセドラムですが、他の音色はFM音源系のメタリックな音色を多用、この輪郭がツルッとした音色も前作からの機材の進歩でバージョンアップするたびにアレンジし直したであろう苦労が滲み出ています。B面では(彼らにとって)新境地のサウンドがさらに顕著で、「The Telephone Call」ではまさかのKarlが初めてボーカルを担当し彼ら史上最もポップな印象を受けるシングルカットもされた名曲ですが、リズム構築のスタイルが既にハウスで、かつスネアは硬質なPCMを基調に前述のシンドラを混ぜ合わせながら、随所にデジタルリバーブのアクセントを差し込んでくる凝りようです。

シャドーの入ったご尊顔がカッコいいです。そしてWolfgangの西郷輝彦感がたまりませんw

この曲に続く「Sex Object」ですが、もともとはロック色の強いバージョンだったようで、その名残が硬質なビートとスラップベースのサンプルに表れていますが、ストリングスのフレーズが入ってややシリアスになってしまいました。ラストのタイトルチューン「Electric Cafe」も含めて、B面はKRAFTWERK史上最もポップに展開していて、非常に聴きやすい。この「聴きやすさ」というのが大事なのですが、当時は時代に追いつかれただの、いや時代遅れだだの、いろいろ批判されることもあり、売り上げも上がらずということもあって、その後また彼らは深く潜航してしまいます。影響を受ける人間にはしっかり爪痕を残していると思うのですが・・・。結局その後の91年に全てハウス使用にリアレンジしたベスト盤「THE MIX」や、2003年にリリースした「Tour De France Soundtracks」、その他2016年の「3-D The Catalogue」といった作品は、ほぼ過去の焼き直しに取り組んでいますので、本格的なオリジナルアルバムは「Electric Cafe」が最後であるという個人的な認識です。2000年には「EXPO2000」という新曲がありましたが、あれはよかったです。あの頃はKAWAI K5000のような倍音加算合成方式のシンセサイザーを多用していましたよね。

というわけで、非常に長くなりましたが結局第6位に「Electric Cafe」を挙げた理由はというと、KRAFTWERKの中でテクノポップアルバムというのは結局この作品だからということです。数ある名盤はありますが、2009年の一斉リマスターの際に、「Electric Cafe」はもともとタイトルされるはずであった「Techno Pop」に改名されました。わざわざ改名までするということは、彼ら自身がこの作品を「テクノポップ」であるというお墨付きを与えたということに他なりません。テクノポップの神が「Electric Cafe」をテクノポップと言うのだから、他の評論家やコアなリスナーが何と言おうとも、テクノポップ=「Electric Cafe」です。言うなれば本作のサウンドデザインそのものがテクノポップです。そしてそのサウンドメイクは、我がTECHNOLOGY POPS的なサウンドの好みに通じるものであります。したがって、筆者の音楽的指針として本作を挙げざるを得ません。結局これだけ長く前置きして言いたかったのはそれだけという・・・申し訳ありませんw

(なお、リマスターされた「Techno Pop」にはオリジナルの「Electric Cafe」では8分以上あった圧巻の「The Telephone Call」がシングルバージョンの3分台に短縮され、代わりにリミックス的な「House Phone」が収録されています。個人的には少しガッカリしてしまいました。なので、神であるKRAFTWERKが推奨する「Techno Pop」は使わずにあえて「Electric Cafe」という呼称を常に使用したいです。やはり「The Telephone Call」でKarlが無理やり歌わせてくれとせがんで歌わせたのがRalfは気に入らなかったのか・・・w)

う〜ん、やはりこの8分バージョンが良いですね。

5位:「Give Me Up~Fortunati's 1st~」

Michael Fortunati (フランス:1987)

1.「Give Me Up」 M. De San Antonio/Mario Nigro/Pierre Nigro

2.「Energyse」 M. De San Antonio/Mario Nigro/Pierre Nigro

3.「Please Don't Go」 M. De San Antonio/Mario Nigro/Pierre Nigro

4.「Gonna Get You」 M. De San Antonio/Mario Nigro/Pierre Nigro

5.「Mia Liberta」 M. De San Antonio/Mario Nigro/Pierre Nigro

6.「Into The Night」 M. De San Antonio/Mario Nigro/Pierre Nigro

7.「And I Know」 M. De San Antonio/Mario Nigro/Pierre Nigro

8.「Gioch Di Fortuna」 M. De San Antonio/Mario Nigro/Pierre Nigro

9.「All Right」 M. De San Antonio/Mario Nigro/Pierre Nigro

Producer:M. De San Antonio

vocals:Michael Fortunati

arrangement:Christophe Lerouge

arrangement:Paolo Damanti

arrangement:Romano Bais

Mixed By Mario Flores・N. Pensaert

このようなタイプの企画ではどうしても評価の対象にならないのですが、現在に連なるダンスミュージックの系譜として、ユーロビートは外せないと思うのです。そして元来ユーロビートではStock, Aitken & Watermanが隆盛を極めた時代もありましたので、代表的なプロデューサーチームとして名が挙がったりもしますが、皆様が忘れてはいけないアーティストがいますよね。ユーロビートを生み出した元祖、テクノポップの神がKRAFTWERKなら、ユーロビートの神といえばこの人、Michael Fortunatiです。

個人的に80年代を代表するイントロ一発ソング四天王というものがございまして、まず1つが中編で取り上げましたa-ha「Take On Me」、2つ目にVan Halen「Jump」、3つ目にEurope「The Final Countdown」、そして4つ目がMichael Fortunati「Give Me Up」なのですが、特にこの「Give Me Up」はまさにこの高揚感を煽られるイントロのみでバブル景気へと向かう世の中を彩ったスーパーソングであり、売上どうこうの問題ではなくて、間違いなくあの時代の全世界を席巻した80年代最高のポップスソングと言っても過言ではないと思います。

Roland JX-8Pを弾きまくり、途中からは愛機のショルダーキーボードKORG RK-100Sを叩きまくります(常に弾いてはいません)! しかしこのPV、何なんだ・・・w

それにしてもイントロだけで元気が出てきますね。しかもこの曲の魅力はイントロだけにはとどまりません。Aメロの"in your eyes"の語感の素晴らしさと流れるようなメロディをBメロにつなげ、あの超キャッチーなサビ(延々と"Give Me Up"としか発しない圧巻の潔いフレーズ!)で爆発する全く無駄のない楽曲構成に唸らされます。リズムはユーロビート全盛前のためマシンを使いながらもパターンはロックスタイルを踏襲していますが、そこがただダンスのためだけでなくメロディを引き立たせることに成功しているのです。そして想像以上にシンセサイザーも大活躍で、転調でさらなる高揚感が加わる間奏部分からラストのサビへ雪崩れ込む際に入ってくるシンセソロの輝かしさがこの楽曲のハイライトです。この輝きをバックにうたわれるサビは"Give Me Up"の一言を延々と連呼!何も考えずにただただ踊り明かして人生を謳歌する、まさにバブルに打ってつけのカンフル剤のような名曲です。今の時代だからこそ、このような楽曲が必要でしょう。

Michael FortunatiことPierre Michel Nigroは、イタリアで生まれフランスで育っていますので、デビューもフランスとなります。70年代後半よりNigro4兄弟のポップス・グループ・Carré D'AsのPierreとして、Antonio,Enzo,Robertoと共に主にフランス国内で活動します。

しかしなかなか芽が出ずソロ歌手に転向、Michael Fortunatiという縁起の良さそうな芸名に変更して、1986年にフランスにてリリースした「Give Me Up」がまさか世界的なムーブメントを巻き起こすとは夢にも思わなかったでしょう。この楽曲をFortunatiと共にプロデュースしていたのが、ベルギー出身のサウンドプロデューサーM. De San AntonioことMichel Nachtergaeleで、彼は「Give Me Up」の競作として、同年にLionel Kazanのシングル「Tout Pour Elle」のカップリング曲に「Kamikaze」を提供しています。San Antonioはよほどこの楽曲の完成度に自信があったのでしょう。

あれ?意外としっくりくる・・・「カミカゼ!オーオオオ、カミカゼ!」

やはりこのイントロとメロディ、そしてコード展開の力は尋常ではないですね。どんなカバーも名曲に聴こえます。なにしろスタートから「カカッカカッカカッカカッカカッカミカゼ!」ですよ。しかもこのカバーでは最後にもこのボイスサンプルが登場する部分にも好感が持てます(本家の「ギギッギギッギギッギギッギギッギミアッ!」は最初だけ)。

そりゃあ日本人もカバーしますよというわけで、実際にBabeがカバーして大ヒットしてしまいます。新人アイドルデュオですから、どこをどうみても楽曲の力ですよね。しかしこちらはスゴくしっとりしたアレンジに収めています。あの超有名なイントロを隠して新しいフレーズを追加することによってこの見事な爽やかアイドルソングに変身させているのは、大村雅朗のアレンジャーとしての力量でしょう。

というわけで話を戻しまして、Michael Fortunatiの「Give Me Up」以後ですが、彼はその1曲だけで終わらない魅力がありました。2ndシングル「Into The Night」です。前作の余勢を駆ってか、この曲もしっかりヒットしまして日本でもディスコの定番ナンバーとして多くの方の耳に残ることになります。

前曲からはややマイナー路線に傾きつつも楽曲構成はほぼ同じです。前作からの期待を裏切らず、しかし元来のメロディセンスの良さで飽きさせない2番煎じとしてはこれ以上ない仕上がりであると思います。

そしてこれら強力な2曲を引っ提げてFortunatiは1stアルバム「Give Me Up ~Fortunati's 1st~」をリリースします。これが今回の企画での第5位です。超名曲の2曲のほかにも同じような楽曲がガンガン収録されています。そう、同じような楽曲というのがミソです。バラード以外はほぼ同じ構造(Aメロ+Bメロ+サビ)で押し切ってしまうこの潔さと安心感。原曲がパーフェクトであるからこそ、そのバリエーションが全て力を持つことになるという好例と言えるでしょう。本作からは「Energyse」「Gonna Get You」「Giochi Di Fortuna」がシングルカットされ、どれもが素晴らしいイントロとキャッチーなサビをダンサブルに料理した良曲揃い(目立たないのですがギターの入れ方が本当に上手いんですよ)。Fortunatiソングにハズレなしという印象を確立したのが本作ということになります。数少ないバラードの良い味をしているんですよ。まあ「All Right」はStarship「Sara」っぽいですがw

では、1stアルバム以降Fortunatiはどういう歩みを進めていくか、ついでに見ていきましょう。1988年には2ndアルバム「Alleluia ~Fortunati's 2nd~」がリリースされます。先行シングル「Alleluia」を含むこのアルバムはグッと大人な雰囲気を醸し出してきましたが、これはマイナー調のメロディが格段に多くなったことによる部分が大きいです。

翌89年には3rdアルバム「Fire」がリリース。前作が余りに哀愁過ぎたので多少明るさが持ち直してきました。特徴的なのはリズムが四つ打ちになってきた部分です。そのあたりは完全にユーロビートに吸収されてきた感がありますが、この作品はメロディの美しさでは1st に匹敵すると思います。「Don't Let Me Go」「A.B.C. (It's Called)」「Let Me Down」と名曲揃い。89年なのでスネアはやや大人しくなりましたが、その分AOR風味も増して、やや年齢層が上の大人のダンスミュージックを聴かせてくれます。

しかし流石に3枚のアルバムが続きますと、そこからは方向転換を迫られるというもので、特に移り変わりの激しいダンスミュージック界となると、生き残るための対応に腐心しなければいけないことは避けられません。この頃には活動の主軸を日本に移し始めたFortunatiは(日本でウケるんだから仕方ない)、1991年リリースの4thアルバム「Big Bang」では流行に逆らわず自然にハウスへと移行します。そしてそろそろ引き出しの少なさがネックとなってきた彼は、遂に過去の遺産を換骨奪胎したセルフオマージュ的な楽曲を生み出していくことになるわけです。まずその典型的な例がこの「I'm Not A Freak」です。

遂にあのイントロに手をつけ始めましたw しかも転調して印象を変えてくる周到さです。すっかりハウスなリズムに料理されていますが、このようなオマージュソングでもキャッチーなサビは健在です。

なお、本作では「Tokyo Girl」という日本を意識した曲も収録されて、いよいよ日本から離れづらくなってきた印象が強くなってまいります。しかし、ここからがFortunatiのしぶといところです。ジュリアナ東京全盛期にFortunati楽曲のハイパーテクノアレンジが人気を博すと、ジュリアナ閉店後にクラブ系ダンスミュージックに強い新興レコード会社であったエイベックスと契約、95年に5thアルバム「Baby Break It Up!」がリリースされます。このサウンド面がバージョンアップされたタイトルチューンをお聴きください。

あれ?既聴感がありますが良い曲じゃないですか!

そして本作収録の「Give Me Love」。

高速Give Me Upやないか! でも原曲が良いのでこれはアリ!w

この早い四つ打ちが効いていますが、何よりきらびやかなシンセにアレンジされていますがイントロは安定の「あの感じ」です。

なお、97年には6枚目のアルバム「Dreamin'」がリリースされますが、完全にパラパラダンスが似合うハイパーテクノチューンが満載となりました。この頃になるともはや節操がなくなりまして、なんと稲垣潤一の大ヒット曲「クリスマスキャロルの頃には」までカバーしてしまいます。

ヤバイ、めっちゃイイ曲に仕上がってる・・・w

ここまで来ると隔世の感がありますが、この一貫してダンスミュージックアイコンとして手を替え品を替え機能するMichael Fortunatiという息の長い存在は、もはや人間国宝と言っても良いのではないでしょうか?

今もなお、(最も稼がせてくれたと言ってもよい)日本大好きのFortunatiは、日本へ出稼ぎに来ては場末の営業もこなしてくれます。このような大物にして気軽にファンに接してくれるMichael Fortunatiを、音楽界隈はもっと評価してくれてもよいと思うのですが・・・。マニアックな無名の知られざる才能あるアーティストを探すのも良いのですが、売れるには売れるだけの理由がありますから、スノッブなポップスだからといって差別することのない目利きをしてほしいと願っています。最後に、このショッピングモールの盛り上がりをご覧ください!

買い物客をここまで沸かせる。これが名曲の力ですよね。

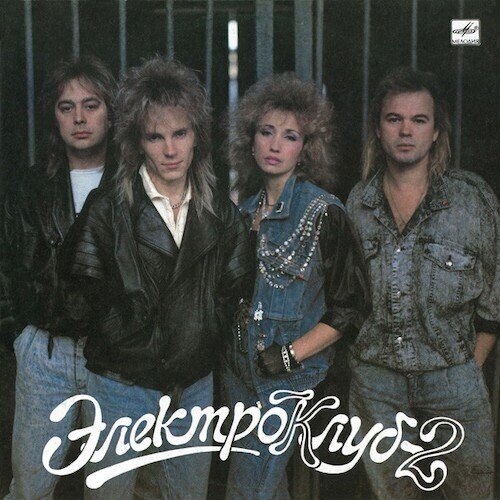

4位:「Электроклуб-2」 Электроклуб

(ソビエト連邦:1989)

1.「Темная Лошадка (A dark horse)」

David Tukhmanov/Larisa Rubalskaya

2.「Схожу С Ума (I am getting crazy)」

David Tukhmanov/Sergey Romanov

3.「Дай Мне Слово (Give me the word)」

David Tukhmanov/Sergey Romanov

4.「Последнее Свидание (Last Date)」

David Tukhmanov/Mikhail Ryabinin

5.「Ты Замуж За Него Не Выходи (You don't marry him)」

David Tukhmanov/Igor Shaferan

6.「Ветер Задремал (The wind dozed off)」

David Tukhmanov/Mikhail Ryabinin

7.「Синяя Роза (Blue Rose)」 David Tukhmanov/Anatoly Poperechny

8.「Кони В Яблоках (Horses In Apples)」

David Tukhmanov/Mikhail Tanich

9.「Ты Помнишь Москву? (Remember Moscow)」

David Tukhmanov/Vladimir Kharitonov

Producer:Vladimir Dubovitsky

vocals:Victor Saltykov

vocals:Irina Allegrova

bass:Alexander Nazarov

guitar:Vladimir Kulakovsky

percussion:Alexander Dronic

keyboards:Vladimir Dubovitsky

Mixed By Yuri Grits

今回の企画ではいくつかのロシアのグループ、正確にはソビエト連邦時代のバンドを紹介してまいりましたが、ストレンジなニューウェーブであったり、そのまんまDEPECHE MODEであったり、いわゆるアンダーグラウンドな匂いのする低音ボーカルのエレクトロポップが多かったと思います。しかし、このЭлектроклубは少し毛色が異なります。英語読みでElektroklubというこのグループは、言うなればソ連のテクノ歌謡です。いかにもエレクトロポップな名前を冠しておきながら聴いてみると、なかなかの古き良きロシアン歌謡を楽しめることになりますのでお気をつけ下さい。

このЭлектроклубの結成は1985年。サウンドプロデューサーのVladimir Dubovitskyと、作曲担当のDavid Tukhmanovを中心にこのプロジェクトが立ち上げられました。彼らはソロ歌手として活動を始めたばかりのIrina Allegrovaをプロジェクトに誘い、ソ連を代表する女性シンガーであるLyudmila Senchinaの音楽制作チームからシンガーソングライターのIgor Talkovを招いて、男女のボーカリストを楽曲に合わせて使い分けるスタイルでアルバムを制作、1987年に1stアルバム「Электроклуб」がリリースされます。しかしこの頃はまだエレクトリックな要素は添え物のようなもので、Allegrovaの歌唱力とTalkovのハスキーボイスのコントラストで売り出そうとした印象でした。

この夫婦喧嘩のような激しい応酬はなかなかテンションが上がります。この曲はエレクトロ要素がやや入っておりますが、本作で注目を浴びたのはIgor Talkovのソロという印象の「Чистые Пруды」(こちらはロシアン歌謡バラードの名曲)で、こちらはソ連の1987年Song Of The Yearに選出され、後にソロに転向する彼の代表曲となっていきます。結局Talkovは1stアルバムリリース後すぐに脱退してからソビエトの社会主義体制崩壊による民主化運動の最中に自身のコンサート出演前に凶弾に倒れるという悲運の人生を辿りますが、それはまた別の話。かたやAllegrovaはЭлектроклубに残りますが、彼女も本格化するのは1990年の脱退後に再びソロに転向してからで、94年のアルバム「Угонщица(Ugonschitsa)」でロシア版グラミー賞を受賞するまでに昇り詰めますから、この初期Электроклубの2人はどちらかといえばその後の物語が重要であると言えるでしょう。

というわけで中心人物であるIgor Talkovを失い、その他の初期メンバーも次々と抜けていったЭлектроклубは、ここから全く別のバンドに生まれ変わります。Irina Allegrovaを残すことに成功した作曲担当のDavid Tukhmanovは、新しい男性ボーカリストとして、ソ連が誇る人気テクノポップバンドであったФорум(Forum)のボーカリスト・Victor Saltykovを引き入れることに成功します。ところがSaltykovを引き抜いたのは良いのですが、そこから芋づる式にФорумのベーシスト兼アレンジャーであったAlexander Nazarov、ギタリストのVladimir Kulakovsky、気持ちよくシモンズを叩いていたパーカッションのAlexander Dronicを一緒にSaltykovが連れてきてしまい、ЭлектроклубはVladimir DubovitskyとIrina Allegrovaのほかは全員がФорумのメンバーということで、完全にヤドカリ状態で乗っ取りが完成してしまったのでした。

さて、ここでФорумについても少し触れてみたいと思います。Alexander Morozovが曲を書き、Alexander Nazarovがサウンドを構築し、Victor Saltykovが怪鳥ボイスで歌うという三位一体の制作体制であるФорумですが、メンバーはたくさん出入りしているのでそのあたりは割愛させていただきますが、1984年に1stアルバム「Белая Ночь (White Night)」をリリース。この作品は国内でもよく知られた名盤のようです。

シンセの使い方が大胆なディスコナンバーですね。メロディが歌謡曲なのが当時のソ連ポップスの特徴かもしれません。そのあたりは日本との親和性がありそうです。しかし曲がりなりにも彼らはテクノポップバンドですから、その後はさらにテクノ度が増していきます。正式なアルバムではなくカセットテープリリースではありますが、Электроклуб加入直前の87年に(非公式?)2ndアルバム「За Неделю До Свадьбы (A Week Before Wedding)」をリリース、彼らの集大成となる名曲「Компьютер (Computer)」も収録されています(しかしながら同名異曲もあったりでその辺りは謎めいていますね。さすがおそロシアです。)

シンセはJUNO-106、エレドラはシモンズ、普通に西洋の電子楽器を使用しています。曲のテーマもさることながら弾きがいのあるシンセフレーズ、手持ち無沙汰なのかなんなのかわからないエレドラの人が楽しそうでなによりですw

こんな「Мечтатель (Dreamer)」のような派手な曲もあります。

いろいろ詰め込むだけ詰め込んだごった煮サンプリング感覚が素敵ですねw

このあたりを追いかけていたらキリがないので、Электроклубに戻ります。Форумが乗っ取った新生Электроклубは、89年にアルバム「Электроклуб-2」をリリースします。今回の企画で第4位にランクさせたのがこの作品です。何と言ってもサウンドはФорумのNazarovが作っているわけで、しかもレイト80'sの音作りなわけですから、ギミックあり、リズムは重厚、音はゴリゴリ、無駄に派手なオーケストラヒット、デジタルサウンドの博覧会です。しかし一貫してメロディはバタ臭い歌謡曲、あえて誇張していうならば「ロシアンテクノ演歌」です。まずはAllegrovaが歌う「Темная Лошадка (A dark horse)」のズッシリリズムのキラキラシンセで飾ったいなたい歌謡曲を楽しみましょう。

この電飾まみれのセットが素晴らしいですね。白いシモンズが映えます。

本作はこのようなAllegrovaのボーカル曲とSaltykovが歌う曲が4曲ずつございまして、ほとんどФорумなSaltykov曲「Кони В Яблоках (Horses In Apples)」のPVがあります。

何これ、シュールなのにめっちゃ楽しそうw

どうしても映像に気を取られがちですが、この曲もこれでもかというくらいオケヒットが炸裂してますよね。しかし彼らの曲、かなりオケヒット率が高いです。メロディはやはり歌謡曲っぽいバタ臭さを感じますが、これはもはやロシアの味という解釈で良いかと思います。なんだかロシアの安全地帯のように思えてまいりましたが、どうしてもSaltykovが怪鳥ボイスでタイプ的には貴水博之です(貴水ファンの方ごめんなさい!)。そんな彼らですが、この第2期Электроклубは結構国内で人気が出たみたいでして、いろいろとTVライブ映像も残っています。本作きってのアップテンポナンバー「Ты Замуж За Него Не Выходи (You don't marry him)」ではSaltykovもかなりノリノリです。

もうただのФорумです。ああいう感じでエレドラの当て振りをしてみたい今日この頃ですが、やはりФорумと違うのは泣きのサビのメロディですね。ここまでリピートされてしまうと頭にこびりついてしまいますので困ったものです。

そして、本作には1曲だけAllegrovaとSaltykovのデュエットソングがありまして、それがラストナンバーの「Ты Помнишь Москву? (Remember Moscow)」です。これはまさにTHE テクノ演歌です。言うなればロシア版「テクノ釜山港へ帰れ」ですね。こんな感じの曲です。

何が良いってこのイントロですよ。素晴らしいです。なりふり構わないオケヒットの連発!そしてアタック感のないブォウ!ブォウ!のシモンズタムの音色。これだけでもお腹いっぱいです。それでいてあのユラユラしたAlexander Dronicのパフォーマンス。個人的にもし何か1つ演奏しろと言われれば、立ちシモンズを選びますねw あ、曲はまさに演歌です。老若男女を選ばない名曲ですよね。ただしあのオケヒットは心臓に悪いかもしれませんw

このようにかなり大きめの会場でもライブを行えるほどの人気バンドとなっていたЭлектроклубですが、翌90年にはなんとボーカリスト2人が脱退してしまいまして、絵を描いたような空中分解をしてしまいます。残されたフィリップ・トルシエ似のAlexander Nazarovは新メンバーを迎え、93年に3rdアルバム「Белая Пантера」をリリースしますが、歌謡っぽさは減退してなんか普通の男臭いロックっぽくなってしまいました。

そして1997年には3人の女の子をコーラスに従えて遂に自らボーカルをとるようになったNazarov。アルバム「А я люблю, как девушку, милую Москву!」を引っ提げてЭлектроклубの最後の頂点に立ったのは彼でした。売れたかどうかは別にして。

なんか宴会芸みたいになってる・・・w

3位:「ORIENTED」 NOH MASK

(ベルギー:1984)

1.「Call From The Orient」 Bernard Draden

2.「Gaijin」 Michel Zylbersztajn/Bernard Draden

3.「Dancing With My Shadow」 Bernard Draden/Michel Zylbersztajn

4.「Maiko Girl」 Bernard Draden/Koh Nakajima

5.「Empire Of The Signs」 Ryuichi Sakamoto/Bernard Draden

6.「Twilight In Tokyo」 Bernard Draden/Michel Zylbersztajn

7.「New Horizons」 Michel Zylbersztajn/Bernard Draden

8.「Blossoming Port」 Bernard Draden/Koh Nakajima

9.「Dreams Of Youth」 Bernard Draden

Producer:NOH MASK

vocals・keyboards・tape:Bernard Draden

keyboards・drums・percussion・tape:Michel Zylbersztajn

bass・acoustic guitar:Marc Jonckers

piano:Edwin Huyghebaert

Mixed By Michel Zylbersztajn

どうしても日本人は海外の音楽に対してコンプレックスがあるといいますか、世界に通用するクオリティを目指せだとか、海外と同等のクオリティを持つK-POPを見習えとか、海外>日本の図式を疑わない風潮があるように思えてならないのですが、逆に海外から見て日本のロック&ポップスはどのように見えているのでしょうか。筆者の本家レビューブログにはたまに海外の音楽マニアの方も訪問してくるのですが、そういった方々は日本の音楽(当ブログの訪問者なので当然テクノポップやニューウェーブ系が多いのですが)が欧米のロック&ポップスに比べて非常に個性的であるというのです。思いもかけないコード展開やフレーズ、風変わりなテクニック、計算されたサウンドメイク、予想外の発見があるから実に興味深いということでした。もちろん下地に欧米の古き音楽スタイルはあるものの、それを日本式に料理するからこそ面白い個性的な楽曲が生まれてくるということを、海外のマニアは評価しているのです。自分の価値観にないものを楽しむこと、日本人が海外モノに求めるものと同じように、外国人も日本モノを同じように求めているのであって、そこに優劣は存在しないものと思っています。英米と非英語圏の関係も同じようなものです。

前置きがいつものように長くなりましたが、意外と海外のミュージシャンは日本をテーマに作品づくりを行うケースが多いことをご存知でしょうか? わかりやすい例を挙げると、まず本企画でも取り上げました「Samurai」をテーマにした楽曲、Michael Cretu「Samurai」、Rockets「Samourai」(これは空手と勘違いしてますけど)、そしてあの有名な西ドイツのパフォーマンスグループDschinghis Khan「Samurai」(ウッ!ィァアーッ!の合いの手がしつこい)・・・。

PVに剣道を題材に使ったClassix Nouveaux「Is It a Dream」(いいかげんスキンヘッド率が高い)。

極めつけのDonatella Rettore「Kamikaze Rock' n' Roll Suicide」。令和の時代ではコンプライアンス的に放送できません。

もちろんこのほかにもStyx「Mr.Roboto」とかJAPAN「Life in Tokyo」とかHumpe und Humpe「Yama-ha」とかニューウェーブ関連だけでも有名どころはいくらでもあるわけですが、いよいよ本題に入らないと誰かに怒られてしまいますので、ここらあたりにしておきます。

80年代初頭のベルギーニューウェーブシーンに実は堂々と日本をテーマにしたエレクトロニクス作品があります。特に70年代末から80年代前半まで精力的に活動していたベルギーNWバンド・Polyphonic Sizeの1980年の2ndシングル「Nagasaki Mon Amour」です。こちらはB面が「Hiroshima 1945」ですので、明らかに原爆関係がテーマです。なお、翌年にフランスで同曲がリリースされた際にはB面が「Kyoto」ですので、明らかに日本に執着していることがわかりますね。

このPolyphonic Sizeに1981年に一時期ボーカリストとして参加していたのがBernard Dradenです。Dradenはこの時期にGeneral Listeningというユニットでシングル「Empty」をリリースしますが、メンバーにはJean-Marc Ledermanが在籍していまして、このGeneral ListeningがLedermanのソロユニットであるKid Montanaに発展していきます(あの1986年のアルバム「Temperamental」でカセットテープがクルンクルンに巻きついたような髪型のジャケット写真で話題になったあのユニットです)。

そのGeneral Listening〜Kid Montana(初期)にはドラマーとしてMichel Zylbersztajnが参加していました。そしてこのDradenとZylbersztajnが意気投合して結成したのが、今回取り上げますNOH MASKとなります。

それでは次にNOH MASKのもう1人、Michel Zylbersztajnの足跡をざっと辿ってみます。彼はベルギー国内で70年代後半よりセッションドラマーとして活動するうちに、70年代末のパンク/ニューウェーブ期に勃興したバンド・DEGITAL DANCEのメンバーとして、何枚かのシングルとアルバムに関わります。特に楽曲制作にも関わったのが1979年の1stシングル「Radio Activity」です。そう、言わずと知れたKRAFTWERKの名曲リメイクです。

この能天気なシンセドラムを叩いているのがZylbersztajnのような気がしてなりません。なお、B面「Computer Rock」もなかなかのアッパーチューンです。全編にわたるジェットサウンドが特徴の1分ちょっとの小曲です。その後彼はKid Montana(General Listening)に合流するわけですが、1982年にはベルギーのニューウェーブバンドThe Namesの最後期にリリースされた最後の12インチシングル「The Astronaut」に(バンドにも正式加入して)参加します。

この後ろで優雅に立ちドラムしている存在感のある長身ドラマーがZylbersztajnです。カッコいいお兄さんですね!

ということでZylbersztajnはベルギーのニューウェーブ界隈では名の知られたドラマーで、Kid Montana(General Listening)でDradenと出会うわけですが、どうも彼らの共通言語はテクノポップ好きであったようで、日本文化に傾倒していたのはDradenの方であると思われます。今思えばPolyphonic Sizeの日本をテーマにした楽曲制作にもDradenは1枚噛んでたのかもしれません。そんなDradenは日本好きが高じたのか、遂にプライベートで来日を果たし各地を旅行して日本を満喫することになるわけですが、そこでしっかり坂本龍一や高橋幸宏、その幸宏のプロデュースで活動していたスーザン(日本のLIOと紹介されていました)や、当時大人気であった一風堂の土屋昌巳らとの交流を深めるとともに、日本のニューウェーブバンドLIZARDのキーボーディストであったコー(中島幸一郎)と出会い、楽曲制作をコラボすることになります。Dradenは日本旅行の際にさまざまな場面でフィールドレコーディングを行なっており、日本旅行の思い出をパッキングしてニューウェーブサウンドとケミストリーさせた楽曲をZylbersztajnと作り上げました。それが1984年にリリースされたアルバム「ORIENTED」と、シングルカットされた名曲「Gaijin」です。NOH MASK(能面)は、本作のコンセプトのためだけに結成された企画モノユニットと言えるかもしれません。

通常日本文化の象徴として流布している日本語「サムライ」や「カミカゼ」または地名とはではなくて、「外人」ですよ。「外国人」ではなく「Gaijin」です。いかにも日本的な音階を刻むイントロも印象的ですが、実はシンセベースやシモンズ等の音色面でも配慮されていてなんとも味わい深い曲です。しかしながら、歌メロは始まってしまえば日本的情緒を残しながらもしっかりヨーロピアンニューウェーブの香りを漂わせてくる部分が彼らの興味深いセンスの一端と言えるでしょう。歌詞はまさにDraden自身が日本で経験していないとわからないような言い回しをしておりまして、「Shinjuku Station」や「Yamate-Sen」という単語も飛び出しています。やけに具体的ですw また、忘れてはならないのがZylbersztajnが繰り出すシモンズのタム捌きです。これが絶妙なモタレ具合でして、なかなかプログラミングでは再現できないようなヒューマナイズされたフィルインを繰り出しています。実はNOH MASKが演奏している映像はほとんど残っていなくて、ほんの数十秒ほどの下記の映像くらいしか現存していないようです。しかしそれだけでもなんとなく雰囲気はわかっていただけると思います。

どうてすか、この威風堂々と後ろにデーンッ!と構えたZylbersztajnの立ちシモンズは! ベースはしれっとスティックを演奏していますし、シンセを弾くのは恐らく日本人・・。もう少し映像を見てみたいのですが、この中途半端さも謎めいた存在に拍車をかけているようです。

さて、この日本人ですがこれは本作でも2曲(「Maiko Girl」と「Blossoming Port」)に作曲で参加していたLIZARDのコーではないかと一瞬考えましたが、どうも違うようですね。LIZARDはこんなバンドだったのですが、コー自体はもう少しイケメンだったような記憶がありますので・・。

左端のキーボードですが、全然違いますね、アゴが。

ところで、NOH MASKは実は日本でもある界隈ではカルト的に当時からよく知られていたバンドでして、その理由は何といってもあの坂本龍一がDJを務めたFMラジオ番組「サウンドストリート」に取り上げられたことによります。なぜ取り上げられたかと言いますと、本作収録の「Empire Of The Signs」、これはYMO楽曲のリメイクなんですね。数あるYMOの名曲から彼らが選んだのは坂本龍一作曲の「ONGAKU(音楽)」。83年に既に散開が決まっていてお祭り騒ぎの中でテクノ歌謡化したYMOのアルバム「浮気なぼくら」に収録されたあの「ONGAKU」です。初期や中期の名曲ではなく、あえてこの後期(しかも日本語で歌っている)の曲を選んでくるところに、NOH MASKのただならぬ日本への造詣の深さが感じられるところです。

全体的に粗いだとか、もたれ気味だとか、コードが違うとか、坂本やコアなファンからは酷評を受けたこのリメイクですが、個人的には非常に好感が持てます。大体こんなに赤裸々にYMOへの愛を語っている曲がありますか? 歌詞はDraden作詞の英語に置き換えられていますが、2周目の歌の部分では、"♪Surrounded by BGM Music"、"♪I find myself caught in a yellow magic"、"♪Meditating after reading Yukio"、"♪Reaching satori by listening YMO"、ですよ? 三島由紀夫を読んだ後に瞑想して、YMOを聴いて悟りの境地に達するんですよ?w 控えめに言ってもYMOファンの鑑ではないかと思いますね。

この比較的有名な2曲である「Gaijin」「Empire Of The Signs」、そしてLIZARDコーとのコラボであるサビがありそうでないような煮え切らない伝統芸能テクノポップ「Maiko Girl」、なぜか沖縄風味の桜ソング「Blossoming Port」以外にも、フレットレスベース炸裂のアジアンニューウェーブ「Call From The Orient」、黒澤映画からのコラージュから雪崩れ込むニューロマナンバー「Dancing With My Shadow」、疾走するベースラインが魅力のアッパーチューン「New Horizons」、そして和風インダストリアルエレクトロにチャレンジしつつも、中央線の車掌アナウンスやリポビタンDのCM、ラジオ天気予報、場末の酒場の雑踏音等のカットアップなどストレンジなセンスが光る「Twilight In Tokyo」など、日本情緒溢れる楽曲が目白押し。ここの実に風変わりなベルギー産のニューウェーブアルバムが出来上がったのでした。

結果としては当然売れるわけもなく、NOH MASKもこれっきりの瞬間的なユニットとなってしまいます。故にいまだサブスクでは配信されておりませんが、そういった作品は最近はYouTubeで探せば聴けるようになっています。良い時代になってきたということですね。

2位:「QUARTZ PLAZA」 Jerry Galeries

(シンガポール:2017)

1.「Quartz Plaza」 Jerry Galeries

2.「In For A Long Night」 Jerry Galeries

3.「Wishing Well」 Jerry Galeries

4.「Cup Noodles」 Jerry Galeries

5「Untitled (Where Our Hearts Belong)」 Jerry Galeries

6「Rat Race City」 Jerry Galeries

7.「It's A Devil's Game」 Jerry Galeries

8.「Say A Prayer」 Jerry Galeries

9.「End Of The Night」 Jerry Galeries

Producer:Jerry Galeries

vocals・all instruments:Jerry Galeries

electric guitar:Glen Ashburn

electric guitar:Simon Yong

electric bass:Eunice Salanga

drums:LJ Lee

alto sax:Pongthipok Sootthipong

alto sax:Teo Boon Chye

backing vocals:Anna Koh

backing vocals:Liwani Jelani

Mixed By Jerry Galeries

ほぼ80年代のアルバムばかりで占められている本ランキングですが、そのような中でも異色といいますか、いや突き詰めればそうでもないような、微妙な立ち位置に存在している、しかし間違いなく現代に忘れられているモノを見つけられる珠玉の名盤がまさかのシンガポールから、しかも2017年に現れてこようとは思いもしませんでした(もはや非英語圏でもなんでもないですが、ルールには即しているから良いですよねw)。

筆者は実は常にパクリはオマージュと考えていまして、オリジナルの劣化版はどうかと思いますが、オリジナルを後発が超えるというのであれば、それは面白い事象ですしある種肯定すべきとも考えています。したがって、他の心ない音楽マニアの方々のようにパクリ元をあげつらってはオマージュ的な楽曲を卑下するようなことはいたしませんし、それはそれでその進化の結果を楽しむタイプのリスナーです。そのような聴き方をしている筆者にとって、このシンガポールの非常に優れた音楽プロデューサーであるJerry Galeriesは、とても興味深い新進アーティストの1人と言えます。

彼との出会いはこの別邸noteでも特集を組んだことがある早過ぎて遅すぎたPerfumeと呼ばせていただいた女性3人組テクノポップグループJellyfish TYOのjellyfishトモコさんより紹介された、この2019年正月リリースの「Tonight」がきっかけでした。

「今晩」。PVが明らかにカラオケ。GWINKO、リフラフ、とんねるずに杏里といういかにも80's JAPANなキーワードをこれでもかと散りばめた映像もさることながら、トモコさんは現代に蘇ったニュージャックスウィングとして気に入っているようだったこの楽曲の、ポルタメントの効いたシンセサイザーによるコードの押さえ方が絶妙で、一気に魅了されたのでした。

聞くところによるとこのJerry Galeriesはヴェイパーウェイブ界隈のアーティストとも思われているようですが、個人的には全くそんな印象は受けず、そういう捉え方もあるのか・・と考えておりました。実はヴェイパーウェイブには余り詳しくないですし、いくつかその界隈の音楽も聴いてはみましたが、確かにTECHNOLOGY POPS的なサウンドとも言えなくもないですが、どちらかといえばニューエイジですよね・・と感じている次第で、そのような見方からするとJerry Galeriesは全く異なる立ち位置にいるという印象であったわけです。

この「Tonight」に気をよくした筆者は、当然のように他の音源を探しにいくわけです。ではこのJerry Galeriesのこれまでの足跡を(可能な範囲で)辿っていくことにいたしましょう。

まず彼が最初に音源をリリースしたと確認できるのが、2016年1月にYouTubeにUPされた未発表曲「狂ってる(Mad)」です。いきなりの日本語!

リズムトラックを聴いただけで違いが分かりますね。彼は間違いなく80'sを理解できています。しかしこれはどこかで聴いたような・・・あ、角松敏生「Girls in the Box」だわこれw

さすがに遠慮したと思われる彼は、同年2月に7曲入りのミニアルバム「Living Room」をリリースします。後述する本格流通初アルバム「QUARTZ PLAZA」に収録される「Cup Noodles」や「Rat Race City」も収録されていたこのアルバムですが、現在日本ではサブスクでも聴けなくなっております。確認したところインドとブラジルのAmazon Prime Musicでは聴くことが可能のようですが・・・。筆者は某所で試聴しましたが、上記2曲以外はまだまだ試行錯誤の普遍的なシティポップソングを志向しているようでした(Jerry本人はこの時代をどうもなかったようにしている節があります)。そして、その傾向は同年5月にリリースしたシングル「Hobart Drive」にも表れています。表題曲「Hobart Drive」はフュージョン色満載のインストゥルメンタル曲で、ホリデイ感漂うサックスのフレーズが印象的ですが、c/wの「Welcome to Paradise」の方が彼のメロディセンスと滑舌の良い彼のボーカルが堪能できる良質なポップソングが味わえます。

2016年はJerryが非常に精力的に活動していた時期で、同年6月にはさらにシングル「Sleep Paralysis」をリリースします。1曲目は「Take Me To Your Room」ですが・・・(Amazonでしか聴くことができませんのであしからず)

はい、明らかに角松敏生「I Can't Stop The Night」ですね。ほぼそのまんまですw

2曲目は「Away」という曲。これは8分以上の大作です。なんだか嫌な予感が・・・。

これは完璧な、潔いほどの「もう1度...and then」です。そのまんまというか、カバーです。リメイクでもなくカバー。しかしすごく角松愛が伝わります。

このような感じでもう皆さんおわかりとは思いますが、このJerry Galeries、重度の角松敏生フリークです。もはやモノマネと言っても良いほどのシンガポールのなりきり角松という印象ですが、彼は角松サウンドの美味しい部分や特徴的なギミック、そしてボーカルスタイルまで模倣しながらもその先まで進化させるポテンシャルをこの時点で秘めていることがわかります。

さて、同年9月からはバラード2連発をリリースしていきます。9月には「End Of The Night」、12月には「Say A Prayer」とシンガーソングライターとしての実力を見せつけると、翌2017年に遂に本格的なフルアルバムをリリースすることになります。それが今回の企画で第2位という異常に高い位置にランクさせているこの「QUARTZ PLAZA」です。まずはリードチューンの1つ「Cup Noodles」を聴いてみましょう。

ちょっと!Bメロのコーラスが角松!w

現代の海外でのジャパニーズシティポップリバイバルの時勢において、角松敏生は高く評価されているのですが、角松自身が80年代の全盛期はTHE SYSTEMあたりを豪快にオマージュしては原曲以上のサウンドメイクに磨き上げてきただけに(THE SYSTEM「I Don't Run From Danger」→角松「Pile Driver」とか、THE SYSTEM「Come as You Are-Superstar」→角松「This is My Truth」とか)、その角松をさらにオマージュするという大胆な所業なのですが、Jerry Galeriesはこの明らかに「Lucky Lady Feel So Good」のオマージュと感覚で理解できるサウンドを、角松のエグさ抜群のボーカルと猥雑なコーラスというスタイルをイミテーションすることで作り上げているんですね。実に巧妙です。

思えば本作1曲めのタイトルチューンのインスト「Quartz Plaza」も、まんまTHE SYSTEM「Don't Disturb This Groove」ですからね。元ネタの元ネタまでフォローするという三つ子の魂百まで的な何かを感じますね。

次にこの「Rat Race City」ですが、こちらも角松敏生「Lucky Lady Feel So Good」を違う角度からオマージュしています。ほら、歌の入りと青木智仁チックなベースラインがそんな感じですよね。

このライブバージョンを見ていただいてもわかるとおり、彼の良いところは歌が非常に上手いところですね。ボーカルが楽曲に負けていない。高音もよく伸びるし、それでいて変なビブラートもかからず嫌味がない。単純にカッコいい!

このような感じで何度も繰り返すようですが、このJerry Galeries、重度の角松敏生フリークです。しかもそれは角松だけではありません。角松がプロデュースしたあのグループ、JADOESフリークでもあるのです。前述の「Tonight」あたりもどちらかといえばJADOESのテイストが強い楽曲ですよね。そして、もちろんこのアルバム「QUARTZ PLAZA」でもJADOESが登場する楽曲があります。「It's A Devil's Game」。

あれ、このサビの一部分の感じどこかで聴いたような・・・JADOESで・・・88年リリースの3rdアルバム「a lie」の「部屋」ですねw

こういうちょっとしたフレーズに角松(とJADOES)フレーバーを挿入してくるセンスが彼にはありますね。それでいて、本当に全曲メロディが素晴らしい!本作のリードチューン「In For A Long Night」を聴いてみてください、この渋みとキレを。誰がこの味をこの21世紀に醸し出してくれるのかと。

また、特にこうしたエレクトロダンスチューンが得意なアーティストにありがちなつまらないバラードにもならない本作収録の先行シングル「Say A Prayer」の美しさは尋常ではないです。この心技体全て揃った究極のエレクトリカルバラードは是非聴いていただきたいです。

この忘れていたノスタルジーの感覚。それを現代に蘇らせる心意気。THE SYSTEMをオマージュする角松敏生をさらにオマージュするJerry Galeriesという歴史が語り継がれる図式(アメリカ→日本→シンガポールという伝言ゲーム)・・・シンガポールが生んだポップシンガーはシンガポール特有の兵役に従事するためなかなか新曲の制作に集中できないようですが、注意深く追いかけていきたいと思います。今回の企画ではまず彼を取り上げることが目的でした。これで目的を果たせたと思います。

なお、この「QUARTZ PLAZA」の半年後には、早くも2ndアルバム「Ulterior Motifs」をリリースしています。この作品では角松色は薄らぎましたが、前作で培ったキレのあるサウンドメイクとコクがあるメロディ構築力を存分に発揮したこちらも名曲揃い。是非「QUARTZ PLAZA」と合わせて聴いていただきたいと願うとともに、3rdフルアルバムの制作を心より期待しています。普段は全く海外モノを聴くことがない筆者にとって数少ない新作を切望するアーティストの1人なのです。

DX7 II、TX7、RX5のYAMAHA祭り! とってつけたヴェイパーウェイヴ・・あ、この曲はLocal Visionsのオムニバス「メガドライブ」にも収録されていましたね。

1位:「Remembering The Future」 NASA

(スウェーデン:1999)

1.「The Road To Newtopia」 Patrik Henzel/Martin Thors

2.「Back To Square One」 Patrik Henzel/Martin Thors

3.「Cloudcontrol」 Patrik Henzel/Martin Thors

4.「Expansion」 Patrik Henzel/Martin Thors

5.「Remembering The Future」 Patrik Henzel/Martin Thors

6.「Nexterday」 Patrik Henzel/Martin Thors

7.「Xenophobic」 Patrik Henzel/Martin Thors

8.「Tell Me, Woman (Generator)」 Patrik Henzel/Martin Thors

9.「It's About Time」 Patrik Henzel/Martin Thors

8.「They Call Her Love」 Patrik Henzel/Martin Thors

8.「Looking Forward To The Past」 Patrik Henzel/Martin Thors

Producer:Patrik Henzel

vocals・noises:Patrik Henzel

vocals・noises:Martin Thors

Mixed By Patrik Henzel・Alar Suurna

このようなランキング企画で非英語圏という制限方法ではなくジャンルでの制限、例えばシンセポップのみという限定であれば必ずランクインしなければおかしい作品というものが当然存在しています。今回栄えある第1位にセレクトしました本作もこの作品のシンセポップとしての抜きんでたクオリティをよくご存じの方であれば間違いなく納得していただけるであろう名盤でありますし、特に驚きも感じないのではと思います。それがスウェーデンのシンセポップデュオNASAの1999年リリースアルバム「Remembering The Future」です。

この作品のリリース当時は日本では全く無名の存在でしたが、フューチャリズムかつロマンティシズム溢れる楽曲の完成度の高さが話題を呼ぶのに時間はかからず(まだまだ黎明期の当時のネット環境のおかげもありますが)、特にテクノポップ&ニューウェーブフリークの間では知らない方はいないのではというほど高い評価を得たアルバムですが、NASAがポッと出の新人ではなく80年代半ばデビューのベテランであることを知らなかったからもまだ多かったと思われます。そのようなわけでせっかくの機会ですので、ここで彼らの足跡を(わかる範囲内で)ざっと振り返ってみることにいたします。

スウェーデンの老舗音楽雑誌(現在も発行しているようです)Okejのライターとして、Howard JonesやDepeche Modeのレビューにおいてその豊富なシンセサイザーへの知識を披露していたPatrik Henzel。彼がMartin ThorsとJonas Zachrissonと結成したトリオバンドがNASAです。彼らの登場は1983年、スウェーデンの映画「G」のサウンドトラックにおける収録曲として「Nattens Drömmar」を提供したのが始まりです。

シンセベースに特徴がありますが、アマチュアの多重録音デモテープのような雰囲気です。スッカスカのリズムボックスに残響音の長いアクセントのシンセノイズのスネアが効いていますね。

このようにHenzelのコネかどうかはわかりませんが、音源発表の機会を得ることに成功したNASAは、2年後の1985年にめでたくデビューシングル「Paula」をリリースします。この「Paula」がスウェーデン国内においてベスト10以内にランクインするヒットとなり、順風満帆な船出となりました。

冒頭の尺八でオッと思わせますが、本編はUltravoxスタイルのB級エレクトロポップです。この細かく刻み続けるベースラインに哀愁メロディは、まさに時代の産物です。

この1stシングルのヒットの勢いに乗り、2ndシングル「Stockholmssommar」をリリースすると、早速1stアルバム「Power Of The Century」がリリースされます(このアルバムには前述の2曲のシングルは未収録という勝負師)。

曲調はまさしく典型的なミドル80'sエレポップ。それ以上でもそれ以下でもない、引っ掛かりがあるようなないような、ジャケットの妖しさの割には評価の難しい作品でした。いや、普通に好きなサウンドなんですよ。ただ決め手がないだけで・・・。曲は9割程度はHenzelが書いていますね。才能の開花はまだまだ先のようです。

それから約1年後の1986年、グループ名の表記をNasaに微妙に変更した彼らは、アルバム先行シングル「Gigolette」をリリースします。しかも7インチと12インチの同時リリースで、12インチのロングバージョンには「Gigolette (Wetter)」と単語が付加されています。このWetterバージョンはギミック満載の隠れたエレクトロポップの名曲です。

この4小節ごとに入れてくるサンプリングボイス&ドラムのギミック。サビの寄せ鍋的ガチャガチャ感。このしつこさがまさにWetterなんでしょうかw それにしてもダンスチューンとしてこれまでよりも格段にノリやすいですし、こういうシングルが先行してくると来るアルバムへの期待感も高まりますね。

というわけでツカミはOKということで、1ヶ月後に2ndアルバム「In The Mist Of Time」がリリースされます。Mist(霧)ですからWetter、もちろん前作からは何もかもバージョンアップされてはいますが作風はやや哀愁味がプラスされたような印象です。

本作はサブスクにもYouTubeにもフルはありませんので、本作に収録されたRupert Hineのリメイク「I Hang On To My Vertigo」です。本作は2種類のLPアルバムがリリースされていまして、片方がTom Petty and the Heartbreakers「A Woman in Love」、もう片方がRupert Hineのこの曲のリメイクが収録されています。なお、91年にCD化されていますが、そこにはThe Buggles「Elstlee」のリメイクも収録されました。なお、この「In The Mist Of Time」を最後にJonas Zachrissonが脱退し、Nasaは遂にデュオスタイルでの活動となりました。

このようにリメイクにもセンスを発揮し始めた彼らにはほどなく米国進出の話が持ち上がります。その周囲の雰囲気を意識したのか、1987年リリースのシングル「The Bird」ではこれまでとは異なるキャッチーなポップナンバーで新たな境地を開拓、スウェーデン国内でもスマッシュヒットとなり、米国進出への後押しとなっていきます。

やっと動くNasaが見れました。

それにしてもThorsのベースの弾く位置の高さ!これは往年のC-C-B渡辺英樹に匹敵する高さではないでしょうかw あとHenzelの手足の長さも魅力ですね。このTVパフォーマンスではマイクの位置が入れ替わったり、イントロとアウトロでキーボードを弾く人間が入れ替わったり、細かな演出が光ります。前述のように曲もキャッチーなメロディにタイトなドラムが素晴らしいです。

そのような経緯があり彼らは米国の名門Columbia Recordと契約を結び3rdアルバムの制作にとりかかるわけですが、ここで彼らに不運が襲いかかります。スペースシャトルチャレンジャー号の爆発事故が勃発しアメリカ航空宇宙局(NASA)への風当たりが強くなったことから、そのとばっちりを受ける形でレコード会社からグループ名の変更を提案されるまでに追い込まれます(代替案は「Walkabout」)。そこまでされてもNasaはStevie WonderやDEVO等を手掛けた大物プロデューサーRobert Margouleffを迎えた過去作のリメイクアルバムを完成させるわけですが、レコード会社の担当者が交代した途端にリリースが頓挫し、お蔵入りになり、あえなく米国進出は夢と消えることになりました。

気を取り直した彼らはサイドプロジェクトといいながらも実はメンバーが同じというHenzel & Thorsというユニット活動を開始し、1990年にアルバム「Musik」をリリースします。

シングルカットは「Desertören」と「Sov Gott」、そして「En Djävul I Himmelsbranschen」。タイトルも全部スウェーデン語です。

サックスも入って大人になった感がありますが、なんだか行き詰まった印象もあります。ハンドクラップの連打など面白い試みもありますが・・・それにしても相変わらずのジャケットの妖しさはなんなんでしょうかねw

この後は表立った活動をしなくなったNasaですが、1998年に過去のNasaの楽曲を集めたベスト盤「Echoes Down The Hall」がスウェーデンのエレポップ専門レーベルMemento Materiaより突然リリースされます。彼らは当初はベスト盤の編集のために再び集められたようですが、そこで新曲制作の要望があったことがきっかけとなり、ニューアルバムの制作に踏み切ったということです。グループ名もNASAに戻して心機一転、こうして完成したアルバムが彼らにとっての3rd フルアルバム「Remembering The Future」です(やっとここまで来ましたw)。

本作を第1位に据えたのはまあとにかくこの先行シングルにして稀代の名曲「Back To Square One」を聴いてみてください。

しばらく見ないうちに2人ともハゲたなあ・・・w

そういうことは置いておいて、このPVのアイデアもさることながらなんていう完璧なメロディなのでしょうか。Aメロ→サビ→大サビの澱みないフレージング、語感のカッコよさが尋常ではありません。サウンド面では過去のぎこちなさが嘘のようにアナログシンセサイザーの贅を尽くしたような柔らかさと温かみを感じさせる絵画的なデザインが素晴らしい。この10年近くの充電期間のうちにシンセの魔法を会得した修行の成果を引き換えに毛髪を捧げたと思わせるような完璧なソングプロダクション。流石に99年当時にこの曲が登場したときは仰け反りました。

しかし彼らの躍進はシングルだけにとどまりません。アルバム「Remembering The Future」も見事なタイムマシン的コンセプチュアルアルバムで、ストーリー性抜群。オープニングの「The Road To Newtopia」ではドラムンベースを軸としつつもシンセパッドの響きが美し過ぎて圧倒されます。そこから地続きで前述の名曲「Back To Square One」(アルバムバージョン)に雪崩れ込み、間髪入れず疾走感とキャッチー性が同居したアッパーシンセポップ「Cloudcontrol」が始まります。そこで幕間的にロシアの実験電子音楽のようなボイス変調リーディングの小曲「Expansion」が挟まれ、哀愁シンセポップの象徴ともいえるタイトルチューンにして本作のテーマソングともいえる「Remembering The Future」でいわゆるA面を終えます。ここまで休みなしのノンストップ仕様。

そしてレコードでいうところのB面、折り返し地点からはもう1曲のシングルカット曲「Nexterday」から始まります。「Back To Square One」に負けず劣らずの開放感抜群のサビの訴求力が高いキラーチューン。シングル化されましたが美しいイントロが入ったアルバムバージョンの方がさらに良い仕上がりです。こちらはシングルバージョン↓

加えてここから絶品の楽曲が連続していきます。モールス信号や無線変調ボイス、トニマン譲りのソナー音、淡々としたシーケンスにフィードバックオシレーターを効かせたようなギターライクな長尺のシンセソロ・・実験的であり緻密に組み立てあげられた新生NASAの象徴のような名曲「Xenophobic」と、全編シンセサイザーで組み立てられたコンピュリズム・シンセベース&シーケンス。この緻密さと細やかさが素晴らし過ぎるカッコ良さでいえば本作随一の「Tell Me, Woman (Generator)」。パッドの入り方も実に秀逸です。このベテランの匠の技を存分に見せつける2曲が後半を見事に締めています。

そしてここからは徐々にゆったりとWetterな楽曲が続きます。宇宙遊泳のような無重力的浮遊感が楽しめる「It's About Time」は、S&H(サンプル&ホールド)を利用したランダムフレーズやアルペジエイターが熟練の味を出していますし、過去のNASAサウンドを本作風に再構築したような「They Call Her Love」は、風景描写豊かななシンセサイザーやボコーダーのおかげもあり、ドラマティックな印象を強く受けます。他の楽曲よりは地味といえる2曲ですが、この後半の楽曲はどれもが隙のない最高品質の仕上がりです。

ラストの「Looking Forward To The Past」はタイトルチューン「Remembering The Future」のエンディングクライマックスバージョンといえるもので、ストーリーを締める役割としてここまで来ると感動すら覚えます。最後には未来への旅から現在へ帰還する演出で完全にコンセプトの勝利です。個人的にアルバムとはある種コンセプトに軸があってそれに基づいて採用される曲が選択されるべきであると思っていますし、必然的にストーリーとして完成度の高いアルバムは評価を高くしてしまいますが、本作はメロディ、サウンド、コンセプト全てが最高のクオリティを持ち合わせている作品であることを、シンセポップファンでない方にも推薦して恥ずかしくないと考えています。これほどの名盤はもっともっと広く知られなければならない、という意志を持って今回の企画の第1位に選ばせていただきました。また、このセレクトを昨年亡くなったPatrik Henzel氏に捧げたいと思います。素敵な作品をありがとうございました!

とはいいつつも恐らく全体のランキングでは、筆者の選んだ30枚はどれもが100位にも入らないでしょう。だからこそこんな辺境のnoteで紹介しているわけですが、特に上位5枚についてはその存在といいますか、正当な評価を得て欲しいという思いから改めて取り上げさせていただきました。まあ、相変わらず歴史から振り返ってしまうので長過ぎなのですが・・・w

というわけで、今回の企画がこれで終了です。あとは「非英語圏オールタイムベストアルバム」の正式ランキングを楽しみましょう!

ではまた次の企画で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?