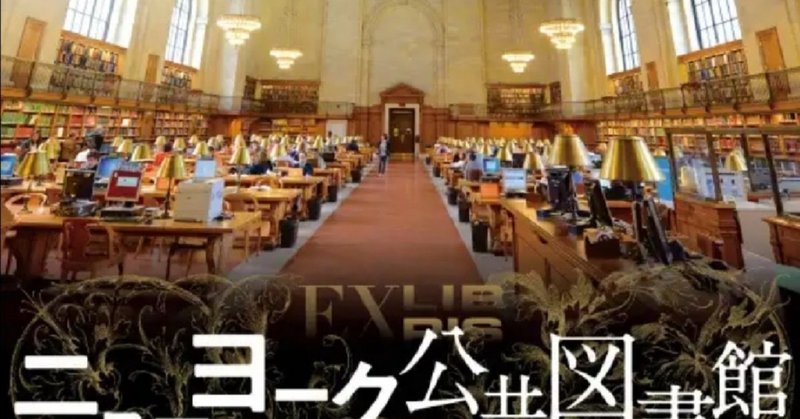

『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』のぶつ切りの感想

職場の大変文化的な先輩(たまたま一緒になった外部イベントの帰りの電車で、ガルシア・マルケスの話をして親しくなった←※ただし私がまともに読んだ作品は少ない)が「いいらしい」と仰っていたので、観た。

正直に話すと、

60%くらい寝ていた。

最近はっきりと自覚したが、私はドキュメンタリーを映画館で観るのに向いていない。どんなに興味深いテーマでも、絶対に寝る。

(ただでさえ集中力がないのに、3時間26分の映画であったことも眠気を後押しした)

(ナレーションがまったくないのもたぶん眠気を後押しした。だからこそ観る側に考える余白があるわけで、だからこそこの映画が優れているのだと思うが)

そんなわけでまとまった感想は書けない(書く資格がない気がする)が、

断片的に(起きていたところで)気になったところなどを記録しておこうと思う。

・前述の先輩とは、「MOOCなども利用しやすくなり、Skypeなどで遠くにいる人ともつながりやすくなり、今物理的な『学ぶ場』をつくっておく意味はどれくらいあるのだろう?」という話を以前していた。

(ミネルバ大学について書いた本を、ちゃんと読んでみないといけないなと思っている)

Amazonではなく「本屋」を利用する意味は「偶然の出会い」にあると思うけれど(だからそれをうまく演出できない本屋は淘汰されていくと私は思っている)、もし偶然の出会いをうまく演出できるデジタルの場が実現したら、どうか?

(ストリートビューで美術館訪問ができるようになった今、「実現したら」というか、もう実現しているところはあるのかもしれないな)

まだその答えは出ないが、私が「簡単にアクセスできる」と考えているMOOCやSkypeも「簡単にアクセスできない」人がいるのかもしれない、ということにこの映画で気づいた。

だからこそ、徒歩ですぐに行けるところ、誰もが入れるところの門戸が常に開いている意味は、あるのだろう。

文化を高尚なものだとは思わないでほしい、と話している講演者がいた。

「誰もがアクセスできる」ということが、この映画の(というかニューヨーク公共図書館の)核かもしれない。

詩とか物語とか、人はパンのみに生きるにあらずの「非パン」の部分、そういうところは、余裕がある人のためにあるんじゃなくて、もう死にたくて仕方がない人とか、世の中にうんざりしてる人にこそ、届くべきものじゃないかと改めて思った。

・ニューヨーク図書館が手掛ける事業は幅広かった。

就職あっせん、子供のための算数教室、ロボット教室、点字教室(読むほうも書くほうも)、コンサート、ダンス教室、読書会、等等。

(様々なパソコン教室も行っている。何回かミーティングのシーンがあるのだけれど、「誰もがインターネットから取り残されないようにする」ことをこの図書館のスタッフが重要視していることがわかり、ここが日本の図書館で考えられている役割とはだいぶ違うと感じた)

・パリに最初に行ったとき、「こんなにたくさん黒人の人が住んでいるのだな」と私は思った。ファッション雑誌に載っているパリの人々の街頭スナップでは、ほとんど黒人の人が出てこないので、パリに黒人の人が住んでいるというイメージを私はもっていなかったのだ。

肌の色によって映える色が違うと思うから、黄色人種が比較的まねしやすいファッションを載せているのかもしれないけれど、やっぱりそれは不自然なことだと思う。

黒人の人が、子供たちが使っている教科書における奴隷として連れてこられた人たちに関する描写が不正確だ(自ら望んで高額を稼ぐためにその道を選んだ、みたいなことが書いてある)、と話すのに対し、図書館サイドの人が「ここに来れば、正しい資料がいつでもたくさん読める」と返すシーンがある。

教育は、かなり政治の影響を受けやすいと思う。

この図書館は「公共」だけど民間からの出資がたしか60%、公的資金が40%で運営されているそうで、「生活に必要なサービスへの官民の関与の仕方のバランス」についても考えさせられた。

日本の「お役所仕事」ってニアリーイコール「変わらない」だと思うのだけれど、この図書館は常に変わることについて考えていて、興味深かった。

寝ていた割には結構書いたな・・・笑。

いただいたサポートは、ますます漫画や本を読んだり、映画を観たりする資金にさせていただきますm(__)m よろしくお願いします!