回帰する核家族の未来 5.1 血縁集団の有利性(1)

より続く)

直系化という「革新」とそれに対する「反動」の歴史

トッドは、『家族システムの起源』において家族形態に関するいくつかの「革新」に触れている。その中で人類史に最も大きな影響を与えたものは、直系化、つまり世界の各地域において直系家族が拡大してきた影響である。むしろ家族形態の人類史は、大雑把に言えば、直系化という「革新」とそれに対する「反動」の歴史なのだ。

絶対核家族や平等主義核家族が直系化に対する「反動」として形成されたことは、前述のとおりだが、それはロシアや中国、アラブ、北インドに出現した共同体家族も同様である。トッドは、兄弟を平等に扱うアルカイックな遊牧民の家族形態が、直系家族の支配的な文化圏と接触することによって共同体家族は形成された、と言っている。兄弟を平等に扱う遊牧民は、直系化を受け入れながらも、その不平等原則を拒否したのだ。トッドによれば、紀元前にメソポタミアでベドウィンがシュメールの直系家族と出会うことによって、次に東アジアで匈奴が秦国の直系家族と接触したことによって、父系の直系化を吸収しつつ兄弟夫婦を平等に扱う家族形態が出現した、と言う。なお、この家族形態は、皇帝の権威のもとで分散的に地域国家を統治する帝国のイデオロギーを生み出すのに役立った、ということを付言しておこう。

また、一妻多夫など世界的に珍しい家族形態も、こうした直系化の「革新」に対する「反動」である。たとえば、トッドによれば、チベットに掛けて広がる女系や母方居住、一妻多夫の家族形態は、中国から広がってきた直系化に対する「反動」である。トッドは、ヒマラヤ山脈の麓や南インドのケーララ州にあった母方居住と一妻多夫の家族形態も、メソポタミアから北インドに流入した直系化の「革新」に対する「反動」として形成された、と言う。

囚人のジレンマ

ところで、こうした革新や反動は、言うまでもなく初めはマイノリティとして開始するが、それは家族という血縁集団によってなされるプロジェクトであるがゆえの有利性を持つ。初めは小規模であってもやがてその地域の中核をなすものに成長しうるのである。

このプロジェクトの内容は様々だとしても、ドーキンスを初め多くの生物学者たちは、こうした革新や反動の開始と拡大には、生物界において囚人のジレンマのような事態が生じ、各々の動物や植物、つまりプレイヤーがそのジレンマにが陥ってしまうことによっている、と考えている。

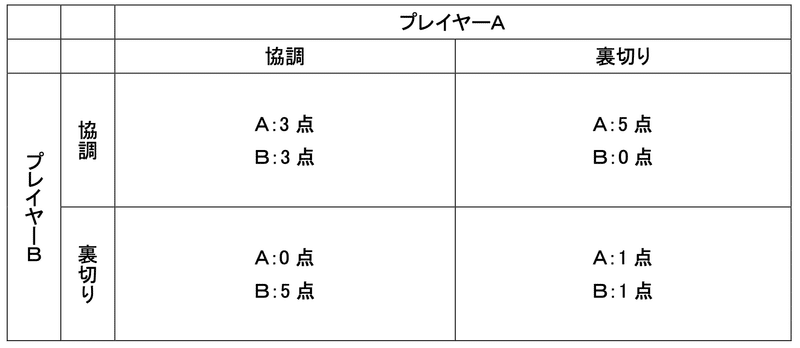

囚人のジレンマとは、A,B二人のプレイヤーに「協調」と「裏切り」と書いたカードをそれぞれ1枚ずつ渡し、いずれかのカードを同時に出す。この組合せによって優劣が決まり、次のように得点が与えれる、とするゲームである。まず、両者が「協調」のカードを出した場合、両者にそれぞれ3点が報酬として支払われるが、両者がともに「裏切り」を出した場合は両者それぞれに1点しか与えられない。Aが「裏切り」、Bが「協調」を出した場合は優劣がはっきりする。Aのみに5点が与えられ、Bはお人好しとして0点だからだ。逆に、Aが「協調」、Bが「裏切り」の場合はお人好しのAは0点で、Bは5点を獲得する。

A,Bそれぞれが自分の得点を最大化するように努めると、当然だが両者ともに「裏切り」カードを出すことになる。というのも、Aは「裏切り」さえ出しておけば、1点か5点のいずれかが受け取れるが、「協調」を出すと0点か3点しか受け取れないからだ。Bも同様に考えるので、結果的に両者が「裏切り」を出すことになる。ところが、こうなってしまっては両者は1点ずつ(計2点)しか受け取れないので、このゲームから期待できる最大収益からは程遠い結果になる。

このゲームから期待できる最大収益は、両者が「協調」した場合で、両者が3点ずつ計6点の収益を獲得するケースだ。だが、このためには、両者がお人好しをだました時に得られる5点の報酬の誘惑に負けないことが必要で、これがプレイヤーにとってジレンマとなる、というのがこのゲームの趣旨である。

ところが、このゲームを1回行う場合は上述のジレンマにプレイヤーは陥るが、複数回繰り返して総合得点を競うと、複雑な経過を辿ることが知られている。

AはBの動向を探るために、初めは「裏切り」を出し、その後、Bが「協調」を出してくるようなら自分も「協調」に転じて最大収益を目指そうとするかも知れない。この行動プログラムとは逆に、Bはそうした慎重策ではなく、初めから「協調」を目指すが、もしも三度連続で食い逃げされたなら、その後はだまされないよう「裏切り」を続ける、というプログラムを選択するかも知れない。

このように反復囚人のジレンマに参加するプレイヤーの行動プログラムは多種多様なものが考えられ、その組合せも無数にあるので、このゲームは両者の相互作用によって極めて複雑な経過を辿るのだ。

ドーキンスは『利己的な遺伝子』において、多くの野生の動植物は進化論的な時間において囚人のジレンマと同様の事態に陥っていると断った上で、ロバート・アクセルロッドが行った反復囚人のジレンマの実験を紹介している。野生の動植物が反復囚人のジレンマと同様の事態に陥っているとは、たとえば次のような事態を想定しているからだ。

腸内細菌の多くは寄主と協調的な関係を築く寄生虫として知られているが、実はこれが寄主と穏やかな関係を維持するのは寄主の健康状態が良い時だけである。寄主が大きな怪我をしたり、病気にかかったりすると、腸内細菌は凶暴な寄生者となる。つまり、寄主の余命が乏しいと分かると、最後の一滴まで生き血を吸うべく暴れ回り、寄主を敗血症に至らしめて殺してしまうのだ。

ドーキンスはこのような寄生関係を念頭において、上記のように言っているのだ。反復囚人のジレンマでは、恒久的にゲームが反復すると考えられている限り、寄主と寄生者とは協調関係を築いた方が互いにメリットが大きい。だが、このゲームが終わりに近づくと、そうではなくなるのだ。少なくともそのゲームが最後の1回と分かれば、寄主と寄生者は「協調」ではなく、ともに「裏切り」のカードを出すことが確実である。生物界の動物や植物は、プレイヤーとして常にこうした囚人のジレンマに直面している、と言うのだ。

利己的個体より、利他的個体が増える

さて、こういうわけで反復囚人のジレンマというゲームについて、様々な行動プログラムを持つプレイヤーを募り、その優劣を分析するという研究をアクセルロッドはしたわけだが、その結果は極めて面白いものになった。

行動プログラムのうち、初めから「裏切り」のカードを出してその後の相手の出方次第で出すカードを変えていく作戦を利己的と呼び、逆に初めは「協調」を出して最初から3点ずつの収益を目指す作戦を利他的と呼ぶとすると、様々な行動プログラムのうち利他的なプログラムの方が圧倒的に高得点だったのだ。とくに「しっぺ返し」と呼ばれる行動プログラムは優秀で、二回の実験のいずれにおいても最高得点となった。「しっぺ返し」は最初は「協調」で、その後は相手が「協調」を出したら次は自分も「協調」を出し、相手が「裏切り」を出した場合は次は「裏切り」を出すという具合に相手の行動をまねていくもので、これもまた利他的な作戦に分類されたものだった。

それゆえ、この反復囚人のジレンマゲームに獲得得点に応じた数の子孫を残すという進化論ゲームのルールを追加して、様々な行動プログラムを持つプレイヤーを総当たり方式でぶつけると、反復を繰り返すにつれて利他的個体がどんどん増えるのだ。利他的個体どうしがぶつかると合計で最大6点(子6体)がもたらされるのに対して、利己的個体は上手くいった場合でも最大5点(子5体)の収益しか獲得できないからだ。

このことから、アクセルロッドは次のような定理を証明する。それは、「利己的集団の中に1個の利他的個体を入れても増えないが、数個でも複数の利他的個体を入れると、利他的個体は相互につきあい、利己的個体の数を凌ぐようになる」というものだ。

この定理は何を意味しているのだろうか。この定理が意味するところは、利他的な行動プログラム、つまり遺伝子を組み込まれた個体どうしは、互いに助け合ってプロジェクトを大きくすることができる、ということだ。プロジェクトの内容は何でも構わない。革新でも反動でも良い。しかし、利他的な遺伝子を組み込まれた個体がそのプロジェクトを実行するならばある程度までは拡大が期待できる。

(続く)

筆・田辺龍二郎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?