ホットドッグ・ブルー

なるべく地元の商店街の小さなお店で買おうよという考え方がある。

わかる。

「消費行動は投票だからさ」と、少し前にヤニス・バルファキスというギリシャの経済危機のときに財務大臣を務めていたおじさんも、著書で柔らかく主張していた。

しかし、この著書の油断ならないのは「父が娘に語る」という部分だ。

娘は聞いてくれるのだろうか、経済の話を。

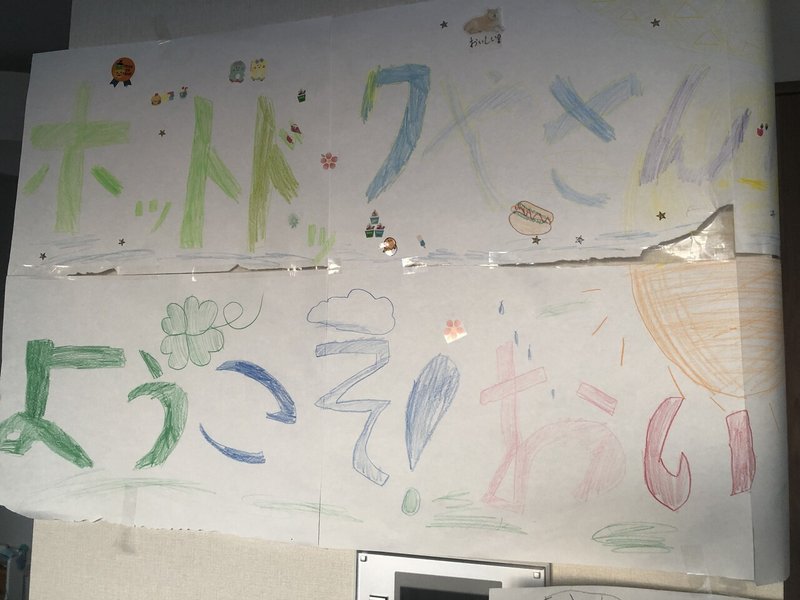

今朝、私の8歳の娘は「ホットドッグを作りたいのだ、ホットドッグをあなたは知っているのか」と、その緊急性を主張し、私がバターロールに切れ目を入れてウィンナーをボイルした頃には、娘はホットドッグ屋さんの看板を書くことに夢中になっていて、没頭して完成した挙げ句、一人で焼きおにぎりをチンして食べていた。

あと、この著書のタイトルを読むと、もっと油断ならない修飾語が並んでいた。

美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい。

さすがに4つは多すぎないか。

そして、「美しく」は修飾語の魔力によって、見たこともない娘のイメージのほうにもかかっている気がしているが、いかがだろうか。

確かに、抜群にわかりやすかった。

二回目を読んだあと、そう思った。

バルファキス氏にいつか伝えたい。

あなたが自分の娘に向けて優しく経済を説明した書籍は、遠い日本の同じおじさんの消費行動を少し変えましたねと。

狙い通りじゃん、と小粋なやり取りを交わしてもいい。

さておき。

私は町の小さなお店に投票するため、お肉を買いに行ったのだ。

数週間前、すき焼き用の上等なお肉を買ったら、瓶入りの割り下をサービスしてくれて、これぞ“地元のお店”の醍醐味を味わったお店だ。

さわやかに定休日だった。

日曜日は営業日だろうなんて、グローバル社会の「交換価値」に毒された思い込みだ。我が身の破廉恥さを恥じる。

シャッターの横に手書きの小さな張り紙があった。

「赤鬼くんへ」

とは、もちろん書いておらず、

「ホットドッグやさんへようこそ!」でもなく、

「1時ー3時は休憩とさせて頂きます」

持続可能な社会の、あるべき労働を先取りしていたのだった。

自宅の最寄りのスーパーよりずっと遠いこの町のお肉屋さんから踵を返した私は、他に買うものがなかったか思い出しながらスーパーに向かった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?