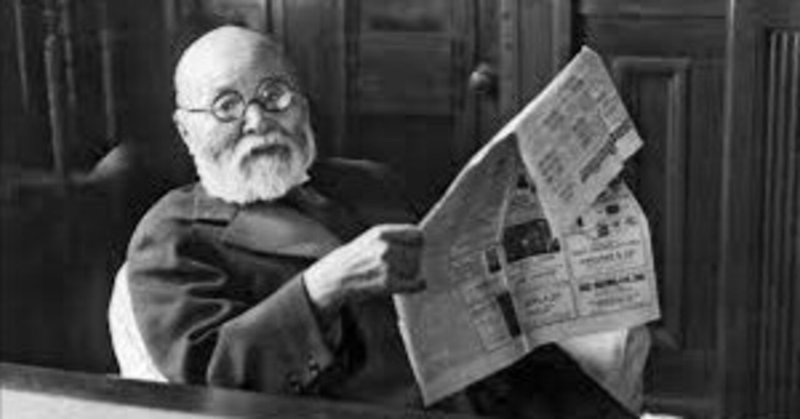

高橋是清1

高橋是清(たかはしこれきよ、1854-1936)は、明治から昭和にかけての財政家であり、政治家であるが、とりわけ、彼の名を高くしているのは、日本の経済危機を救った財政の天才であることが大きな理由である。

高橋是清は、1854年、江戸幕府御用絵師であった川村家に生れるが、養子に出され、仙台藩士の高橋是忠の養子として育つ。

11歳になった是清は仙台藩の命令で、横浜のヘボン塾(現在の明治学院大学)で英語を学び、14歳でアメリカ留学をする。翌年、帰国すると、アメリカで知遇となっていた森有礼の書生となり、そのかたわら、英語教師などを務めた。

高橋是清は、その英語力のみならず、人徳のある人物であったため、さまざまな職業に就く。能力を買われて官界入りを果たし、さらには金融界で活躍していくこととなった。

1873年、森有礼の薦めで文部省に出仕し、そののち、農商務省の官僚として活躍した。1887年には、初代の特許局長にまで昇進する。そのとき、当時の日本銀行総裁であった川田小一郎から声をかけられ、日本銀行に入行した。

日銀で財政家としての才能を磨いた彼は、1899年、日銀副総裁就任のとき、日露戦争の遂行のための戦費調達をしなければならず、英米に渡り、外債の募集に成功した。1911年には日銀総裁として金融界のトップの座にまで出世する。

財政家としての能力によって、高橋是清は、1913年、第一次山本権兵衛内閣で大蔵大臣となり、総理大臣を一回、大蔵大臣を七回務めた。

その活躍ぶりは大蔵相として世界恐慌から日本を抜け出させるなど、「日本のケインズ」と呼ばれるほどであったが、1936年、二・二六事件で暗殺され、82歳の生涯を閉じる。

高橋是清は、日銀副総裁のとき、日露戦争に必要な軍資金1億500万ポンドという巨額の資金を、英米で調達することに成功し、帰国する。すなわち、日本の公債を英米に売り、投資をしてもらうことで、必要な戦費を稼ぎ集めたのだ。

まだ、国際的な信用度の低かった当時の日本にとっては、困難な仕事であったが、アメリカとイギリスに出張し、1億500万ポンドの資金獲得に成功したのである。驚くべき、交渉力であり、集金力である。

高橋是清は、第一次山本権兵衛内閣、原敬内閣、および自身の内閣でも大蔵大臣を務め、さらに、田中儀一、犬養毅、斎藤実、岡田啓介の内閣でも蔵相を務めた。

そのうち、1931年から1936年の間、犬養毅、斎藤実、岡田啓介の内閣時代に実施した改革が、いわゆる、ケインズ型の政策としての「高橋財政」であり、彼の名を高からしめているものである。

先代の蔵相であった井上準之助の金輸出解禁と緊縮財政が失敗し、日本も昭和恐慌に入った。それを、高橋は金の輸出を再度禁止し、モラトリアム(支払い猶予緊急勅令)や大量の国債発行で対抗する。軍の予算を増やし国家的土木事業を行うことで、日本の景気回復を図ったのだ。

これが、高橋是清を「日本のケインズ」と呼ぶ理由である。波乱万丈の人生にもかかわらず、強運を見せたが、2.26事件で暗殺され、その人生を閉じた。

高橋是清(1854-1936)が生きた時代を俯瞰すると、世界も日本もまさに激動の時代であった。日本では、明治維新(1868年)、日清戦争(1894年-1895年)、日露戦争(1904年-1905年)、日韓併合(1910年)、関東大震災(1923年)などがある。

世界では、普仏戦争(1870年)、南北戦争(1861年-1865年)、第一次世界大戦(1914-1918年)、ロシア革命(1917年)、世界恐慌(1929年)など、多くの戦乱、経済恐慌などが相次ぐ時代であった。

こういう国内外の環境の時代にあって、とりわけ、高橋是清の才能に日本政府が注目した出来事が、対ロシア戦争に対して、大きなネックになっていた戦費調達という問題であったが、それを高橋是清が見事に突破し、解決してくれたことである。

おそらく、この戦費調達という難事を解決できなかった場合、日露戦争は敗北を喫していたことは確実である。

日露戦争を外務大臣として指導したのは、小村寿太郎であるが、小村を苦心惨憺させていたのが、戦費調達である。戦費をすべて日本国内で調達するのは不可能であり、外国公債に頼らざるを得ない状態であった。

英米など、各国の予想はロシアの優勢であり、負ける国の債券を引き受けてくれる国はあるはずもないという状況下で、当時、日銀副総裁であった高橋是清は英国のロンドンに渡って孤軍奮闘する。

1904年2月24日に出国し、1905年1月10日に帰国するまで、高橋是清はロンドン滞在を中心として、また、米国滞在を含め、戦費調達に奔走する。具体的には、公債を英国および米国の金融関係者に買ってもらい(投資してもらい)、ロシアとの戦争に備えるということだ。

この役割を担ったのが高橋是清であり、これは非常にタフな仕事であった。高橋是清は、少々のことには動ぜず、日本の公債を購入してもらうために叡智を絞り、尽力した。もちろん、彼の英語力が物を言ったのは言うまでもない。

日露開戦(1904年2月4日)ののち、ロンドンで日本公債発行に奔走する高橋であったが、鴨緑江会戦(1904年4月30日~5月1日)での勝利で一気に事態は好転し、米国投資家のヤコブ・シフ(ユダヤ人)も加わり、たちまちロンドンでの第一回目の1000万ポンドの公債発行を成功させた。

実は、この米国クーン・ローブ商会の社主ヤコブ・シフは、ロシアがユダヤ人迫害(ポグロムと呼ばれる、ポグロム=破滅の意)を歴史的に行ってきているので、ロシアを弱体化させる目的で日本の勝利を願ったのである。彼が500万ポンドの投資を快諾した背景は、そういう所にある。シフは強烈な反ロシアであった。

高橋是清は、1904年11月8日、第二回目の公債発行の仮契約を結ぶ。その額、1200万ポンド、第一回目を上回る金額だ。米国と英国の世論が日本の勝利に向けて動いていったことは明らかである。

もともと、英国とは日英同盟(1902-1923)を結んでいたこともあり、米国には高橋是清に個人的にも好感を覚えていたヤコブ・シフがいたことなど、また、高橋の熱心さに英米が打たれたことも手伝って、戦費調達の難題を高橋は、結果的に成し遂げ、日露戦争を勝利に導いた。高橋是清の粘り強い交渉力が日本の勝利の一因となった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?