4年に1度、中島哲也監督の衝撃作が『来る』

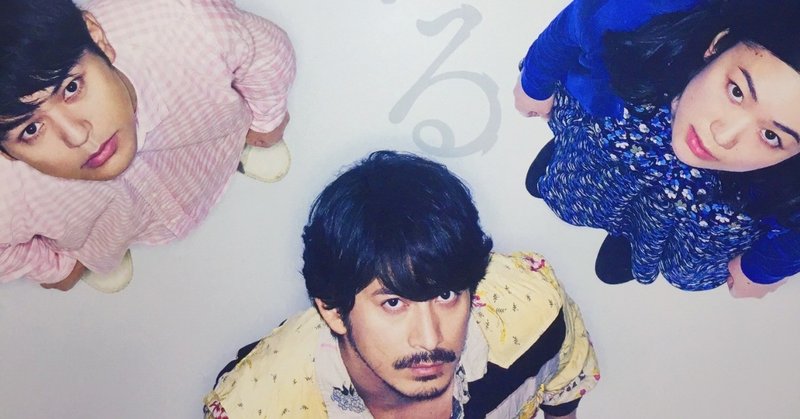

【『来る』/中島哲也監督】

今作を、映画館で観るべき理由。

それは、鬼才・中島哲也監督の新作が公開されるということは、ただその事実だけをもってして「事件」であるからだ。

2010年、日本映画界に新風を巻き起こしてしまった『告白』。

全編にわたって凍てつく透徹な悪意、そして、物語をドライブさせていく黒い爽快感。

あまりにも冷酷で凄惨な映像演出の数々は、映画界の既存の概念やルールを一瞬にして覆してしまった。

そして、2014年の『渇き。』。

全ての登場人物を支配する赤い狂気、無軌道な愛、そして生々しい執念が入り乱れながら、クライマックスに向けて暴上していく感情の熱量は、とにかく圧巻の一言だった。

だからこそ、中島監督の4年ぶりの新作『来る』が、毒にも薬にもならない凡作であるわけがない。

常に「衝撃作」という評価を約束された映像作家は、世界の映画界を見渡しても、決して多くはないだろう。

今回の新作のプロモーションにおいては、ホラー映画としての側面が強く打ち出されている。

実体が見えないにもかかわらず、確実に何かが「来る」という恐怖を描いた今作は、たしかにホラー映画の系譜に連なるものだ。

だが、中島監督自身、「ホラー映画を作ったんだという感覚は、正直あまりないんですよね。」と語っているように、今作の味わいは、既存のホラー映画とは全く異なる。

物語の終盤、一大スペクタクルとして描かれる「お祓い」のシーンは、まるで壮大なSF映画を彷彿とさせるもので、奇妙な祝祭感と高揚感を感じさせる。

また、はっきりとコメディ映画のノリで演出されているシーンすらあり、僕は思わず声を出して笑ってしまった。

しかし不思議なことに、やはりこの映画は、しっかりと怖い。

それは、過去2作同様、今作が人間の「不可解さ」を、あまりにも痛快に描き切ってしまっているからだと思う。

誰しもが持つ表と裏の顔。本当の自分はどちらであるか、それは本人さえも分からない。

裏の顔を隠すために、表面だけを取り繕おうとして生まれる解れ、ふとした瞬間、そこから噴出してしまう悪意。

そして恐ろしいことに、そうした解れや悪意に無自覚な人は多い。

この映画を観て、「人間って、怖いな。」とまるで他人事のようにあしらってしまえば、あなたの隣人の悪意が最大限まで増幅されてしまうかもしれない。

だからこそ、数々の悲劇は、それなりの必然性をもってして起こるのだ。

人間とは、信頼や共感だけでは満足に生きていけない。時に、悪意に生かされているかのような「不可解」な生き物である。

中島監督の過去作同様、あくまでもポップな装いをしたこの映画は、誰も逃れることのできない真理を真っ直ぐに射抜いている。だからこそ、怖いのだ。

終始、壮絶な緊張感が漂う怒涛の134分。

この「事件」に、やはり映画館で立ち会うべきであると思う。

※本記事は、2018年12月15日に「tsuyopongram」に掲載された記事を転載したものです。

【関連記事】

最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。 これからも引き続き、「音楽」と「映画」を「言葉」にして綴っていきます。共感してくださった方は、フォロー/サポートをして頂けたら嬉しいです。 もしサポートを頂けた場合は、新しく「言葉」を綴ることで、全力でご期待に応えていきます。