まさか、タランティーノ映画に号泣する日が来るとは

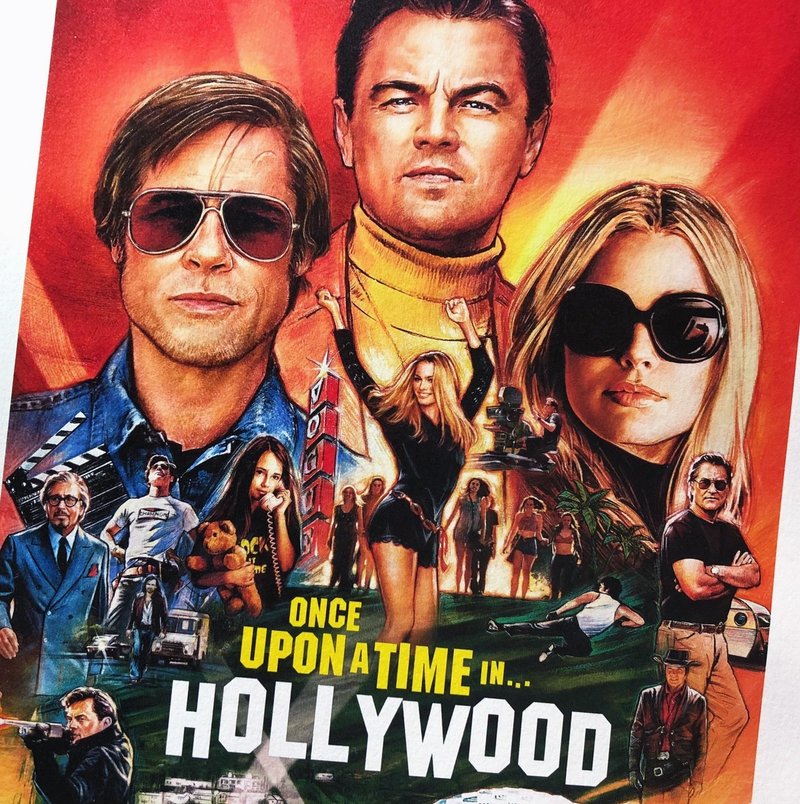

【『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』/クエンティン・タランティーノ監督】

涙が止まらなかった。

まさか、タランティーノ映画を観て号泣する日が来るとは思ってもいなかった。

映画の可能性、存在意義、使命、その全てが眩い光を放ち続ける鮮烈な159分。

僕は、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』を、タランティーノ作品の最高傑作であると断言する。

これまでタランティーノ監督は、映画を「武器」にして、悲惨な「史実」に対して戦いを挑み続けてきた。

『イングロリアス・バスターズ』では、ユダヤ人による、ヒトラーとナチス幹部への前代未聞の復讐劇を。『ジャンゴ 繋がれざる者』では、黒人奴隷出身のジャンゴの破天荒な完全勝利を描いた。

そう、彼は「歴史改変」という荒唐無稽な破格技によって、クソみたいな「史実」に中指を突き立ててきたのだ。

身も蓋もないことを言ってしまえば、観客が本当に求めているのは、残酷で悲しいだけの歴史ではなく、豪快にして痛快なフィクションなのだ。

タランティーノは、そうした観客の欲望の中にこそ、映画の可能性が秘められていることを証明した。その意味で、彼の成し遂げた偉業は、長い映画史にあまりにも大きな衝撃を与えたと言える。

それでは、今回、タランティーノが成し遂げた偉業とは、いったい何だったのか。

今作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の舞台は、大きな変革期を迎えつつあるハリウッド。

1969年8月9日。

その日、どんな壮絶な悲劇が、女優・シャロン・テートを襲ったのか。観客である僕たちは、その「史実」を知っている。(今作の鑑賞前に、シャロン・テートについて調べておくことを強く推奨する。)

だからこそ、「その日」に向かって進行するストーリーは、必然的にサスペンスの要素を孕むし、マンソン・ファミリーの描写は、そのどれもが背筋が凍るほどに恐ろしい。

しかし、ハリウッドを舞台に、華々しい人生を謳歌するシャロンは、とってもキュートで美しい。

特に、自らが出演している作品を、街中の映画館で観客たちと一緒に鑑賞するシーンは、あまりにも輝かしい多幸感で包まれている。

「あの事件」の被害者として定義され、記憶され続けたシャロンだが、言うまでもなく、彼女にも、かけがえのない人生があった。そして、それこそまさに、映画が真に語るべき物語であることを、タランティーノは訴える。

そう、この映画は、シャロンへの「愛」である。彼女の人生を讃えたラブレターであり、現代へと語り継ぐべきおとぎ話である。

この映画の「愛」の魔法によって、シャロンは悲しい「史実」から解放され、救われるのだ。まさに、映画だからこそ成し得る偉業である。

僕は、この映画が、いくつもの時代を超えて、愛され続けていくことを強く望む。それはシャロンのためでもあるし、映画の力を信じる一人の映画ファンとしての自分のためでもある。

タランティーノは、1969年8月9日の悲しい「史実」に対して、どのようなクライマックスを用意したか。

それは、ぜひ、あなた自身の目で、映画館で確かめて欲しい。

最後に、改めて言うまでもないが、今回もディカプリオとブラピは、最高にクールだったことを、ここに書き残しておきたい。

【関連記事】

最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。 これからも引き続き、「音楽」と「映画」を「言葉」にして綴っていきます。共感してくださった方は、フォロー/サポートをして頂けたら嬉しいです。 もしサポートを頂けた場合は、新しく「言葉」を綴ることで、全力でご期待に応えていきます。