『スーツ=軍服!?』(改訂版)第90回

『スーツ=軍服!?』(改訂版)連載90回 辻元よしふみ、辻元玲子

※本連載は、2008年刊行の書籍の改訂版です。無料公開中につき、出典や参考文献、索引などのサービスは一切、致しませんのでご了承ください。

◆十九世紀に花開くさまざまな靴の様式

十九世紀、現代風のスーツ・ファッションが確立していった時代には、靴の方も今日に至るさまざまなデザインが登場した。ヴィクトリア女王やアルバート公が広めたサイドゴアブーツやサイドレースシューズ、アイルランドやスコットランドの労働靴から派生した、穴飾りがあるブローグ系の靴などだ。ブローグと呼ばれる靴の中でも、ゴルフ用のシューズにも取り入れられたフルブローグ(アメリカで言うウイングチップ)やセミブローグ、また特にエドワード・アルバート皇太子が愛したアイルランド舞踏用の靴に似せたギリーなど、さまざまな形式がある。

これらは今でも紳士用のクラシックな靴として残っているが、元々の由来がアウトドア用なので、ビジネス用には十分だが、純然たるフォーマル向きではないとされる。

また、忘れてならないのが、外側からヒモで縛るブルーチャー(ダービー)に比べ、足の甲を保護する羽根が内側につき、すっきりと締めることが出来るバルモラル式の登場だ。アルバート公が好んだとされ、英王室の夏の避暑地バルモラル城からとられたこの形式は、もともと軍靴用のブルーチャーよりもフォーマルと分類される。日本語では外羽根式(ブルーチャー)、内羽根式(バルモラル)である。内羽根のヒモ靴はまた、オックスフォード大の学生が普及させたとしてオックスフォードとも呼ばれ、さらに今ではブーツではない短靴全般をオックスフォードの名で呼ぶこともある。ただし、十九世紀にはオックスフォードとは外羽根の長靴の意味だったという説もあり、当初はまるで逆の概念だったことになるが、ではいつから、なぜ意味が逆転したのか、理由は定かではない。

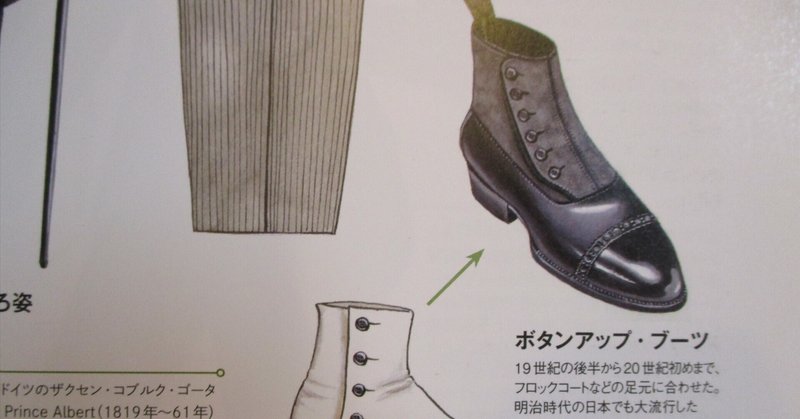

十九世紀の後半、紳士用のフロックコートやスーツの足下には、小さなボタンで閉じるボタンナップ・ブーツを合わせるのが流行した。文明開化の日本にも到来し、明治の日本の政治家たちの足を包んだのもそういうボタン式のブーツだった。これは軍用のゲートルを靴の上に巻いた形を模してデザインされ、いつの間にかフォーマル靴に分類されるようになった。

さらに同じ十九世紀後半、マッケイ製法やグッドイヤー・ウェルト製法など、靴の大量生産を可能にする手法が確立する。

二十世紀に入る頃までに、それはちょうど騎馬の文化が終わり、そろそろ自動車の文化に交代するころといえるが、紳士用の靴もブーツではなく短靴が主流となる。道路の舗装もすすみ、手軽な短靴のほうが好ましい時代となったのである。

◆黒い内羽根のストレートチップが最上

二十世紀はじめに、ブーツでない内羽根式のヒモ靴が、通常のスーツではもっともフォーマルな靴ということになった。その中でも、礼装用のコート・シューズ(オペラ・パンプス)を除き、つま先に覆いのあるキャップトゥで、まっすぐなラインが入るストレートチップが最もフォーマル度が高い靴、ということになった。つま先のキャップは、本来はつま先を補強するための当て革の名残にすぎないのだが、これがなぜだかビジネスや外交の場での国際標準、となった。

straight tip という用語はアメリカ式で、英国ではstraight cap toeあるいは、内羽根式ならtoe cap oxfords といった表現の方が、通りがいい。「キャップのあるオックスフォード靴」という意味合いだ。

とにかく今日では、燕尾服やタキシードといった正式のフォーマルな礼服については、礼服用のスリッポン靴である黒いエナメル仕様のオペラ・パンプスを用い、通常のスーツでは黒の内羽根式のヒモ靴、順序をつければ①ストレートチップ②プレーントゥ(飾りがいっさいない靴)③セミブローグ(ストレートな覆いがつき、パーフォレーションやメダリオンなどの飾り穴もつく)④フルブローグ(つま先の覆いの部分がW字形に切ってあり、米国でウイングチップ=鳥の翼形と呼ぶ)⑤モンクストラップその他の形式……と続くが、実際のところ、内羽根式の黒いヒモ靴でありさえすれば③から以後は上下の序列はなく、通常のビジネスなどでは、ほぼ同列と言っていい。

外羽根式や茶色の靴などは形式にかかわらずカジュアル寄りであり、正当をやや外したいときの選択である。また礼服以外でのスリッポンは基本的にはカジュアルで、ビジネスなどでは邪道、とされる。ただし、アメリカなどではタッセル付きのローファーはビジネスでスーツやジャケット姿の際にも使用できる、という考え方もあり、ややくだけた席などではリラックス感の演出として、かえって好まれる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?