パンスの現実日記 2020.8.16

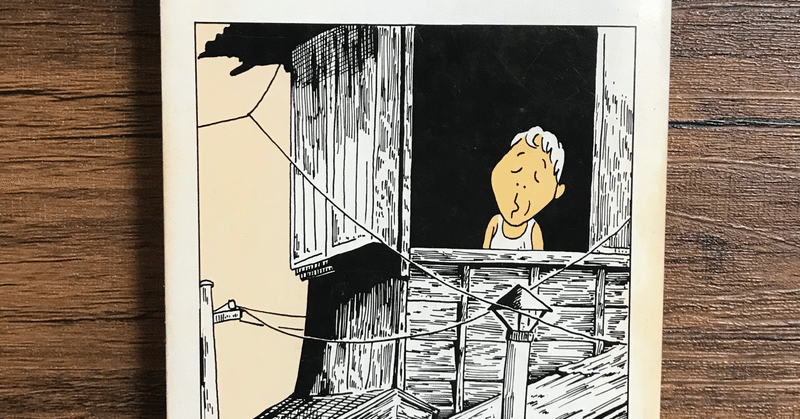

この時期になると、戦中・戦後の様子を捉えた本をいろいろと手に取る。今年は長井勝一『「ガロ」編集長』(筑摩書房、1982年)を読み返していた。『ガロ』というのは、1964年に創刊されたマンガ雑誌で、いわゆる既存のマンガとは異なるアプローチの作品を旺盛に掲載して、雑な言い方になっちゃうけど「サブカル系」と呼ばれるようなジャンルの基盤を作った存在だ。すでに休刊してずいぶん経っているし、マンガのジャンルも多様になって久しい現在、この雑誌ってどのくらい知られているのかな、と思ったりするのだけど、とにかく僕はその末期に出会って、過去の名作を探ったりしているうちに、この本も読んだのだった。

初代編集長だった長井勝一が自身の半生を語っているのだが、その内容には太平洋戦争を挟んだ昭和という時代が記録されている。最初は『ガロ』について知りたかったので、後半、創刊後の話に惹かれていたけれど、読み返していくなかで前半、戦前〜戦後の話に魅了されるようになってきた。とにかく楽観的で、やろうと思ったらすぐに行動に移してしまうさまは、僕みたいにいつもボーッとしてるような人間からするとうらやましく、背中を押されたい気分のときにも読んだりする。なので、自分にとってはほとんど啓発本である。

なんかデカいことをやるぞと単身満州に渡り、地図を作る仕事に携わるが、敗戦が近づくとほとんど勘で危険を察知して、実質仕事をバックれるような形で日本に戻り、1945年8月15日を迎える。そこで早速、焼け跡となった東京を自転車でウロウロする描写からは、当時の様子がよく伝わってくる。宮城前にいたら戦闘機がやってきて敗戦の報せを書いたビラが撒かれ、俯いていた人々も慌てて逃げ回る。浅草の市場に来たら「なんでも売れる」ことが分かり、早速商売を始めてしまう。カレー粉やら地図やら、手元にあるものを片っ端から売り捌き、果てはバラバラになったマンガの「刷り出し」を集めて適当に製本したもの(つまり、16ページごとに途切れて全然違うマンガが出てくる)を出したら、通りかかった人が「マンガだ!」と叫ぶやいなや瞬く間に売れてしまったという。そのまま貸本などマンガ出版の裏街道を歩みつつ、突然辞めてバーを始めてしまったりもする。無理がたたって結核にも罹る。

こんな破天荒な人が「焼け跡」にはたくさんいたのかもしれない。ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて』(岩波書店、2001年)を読むと、敗戦の報せというのは日本人にとって、国によってバチバチに張り詰めさせられていた精神状態がプツリと解放されたことによる「虚脱」として意識された、といった指摘がなされていてナルホドと思ったのだが、そこから旺盛に、闇雲に動き出した人々によって「戦後」はスタートしている。長井勝一の場合、その後の白土三平との出会いが決定的な影響を及ぼしている。例えば初期の「消え行く少女」は原爆症の少女の話だったりと、それまでの漫画にはなかったテーマを取り上げており、彼との交流のなかで歴史や社会問題といったものを意識するようになる。『ガロ』はほとんど白土三平の作品を掲載するために作られたような雑誌として創刊されたが、だからといって作家の思想でガチガチに固められた誌面づくりというわけではないのが面白い。その後、個性的な新人をどんどん紹介していくのも、なんか面白そうだからという勘が持つ要素が大きく、熱中する読者(主に大学生)が持つ気運とも相まって、自然と自由な空間を作り出している。

直感で動き続けるなかで時代を体現していった、理論に裏打ちされていない、天然のリベラリストとでもいえばよいのか。長井勝一のみならず、戦後文化のなかで重要な働きをした人に見られる傾向だ。逆に、現在の日本で似たような人をあまり見かけないような気がする。SNSを見ているだけじゃ分からないのかもしれないけれど。そのへんがいま気になっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?