ALEXANDER McQUEENについて - #1 生い立ち

推敲した文章を一度で公開したかったが、時間的制約、主題の難易度★★★★★、僕もまたリーのように安定的に出力出来ない星に生まれ落ちた為、分割投稿・随時加筆する形で公開することに決めた。ヘナヘナな白色の天竺にハンドプリントしただけの服や「これ授業でドレーピングしてた奴じゃないの?ねぇ??」みたいな服を初期は発表していたリーだから、それくらいの荒っぽさはきっと許してくれるだろう。

さて、Lee Alexander McQueenのファッションへの影響を検証するという一大プロジェクトを進めていこう。#1ではリーの生い立ちをまとめる(以降、リーは本人、マックイーンはブランドを指す)。

「どうしてそんな基本的なことを今更?」と疑問に感じる方、「古着転売の為に手短にデザイナーの経歴と価値を知りたいんや!」という魂のレベルが超級低いスカタン野郎さんもいるかと思う。僕が彼の生い立ちを整理する必要があると考える理由は2つある。まず、リーのファッションは自伝的だからだ。攻撃的で挑発的なデザインの背景には複雑な、特に矛盾した思想が縫い込まれており、単に外観をなぞるだけではそれらを理解出来ない。

次に、国内でこれまで報道されてきた内容の正確性が低いからだ。例えば、リーが亡くなった後すぐのWWD vol.1567(2010年2月22日号)は「マックイーンはロンドンのタクシードライバーの息子として生まれ、自らを「イーストエンド育ちのほら吹きの与太者」と呼んでいた…」、「1994年のセント・マーチン美術大学卒業コレクションで、ロンドンのファッションシーンに一気に躍り出た」、「(GIVENCHYのオファーに対して)葛藤は大きかったが、最終的には歴史あるメゾンで職人技を学び、キャリアアップにつなげることができる…」と紹介している。しかし、これから詳細を見ていくようにどれも正しいとは言えない。「あのWWDが、追悼号でもこの程度だったのか」と読み返して愕然とした。考察の基礎となる出来る限り正しい史実を今一度確認したい。

#0で述べた通り、リーの変遷の特徴にフォーカスする為、生誕から少年期まで、ファッション丁稚奉公から独立4年目まで、GIVENCHYのデザイン・ディレクター就任から自死までの3つの時期に区切って紹介する。今回は、生誕から少年期(中学校卒業後、15歳)までを取り上げる。この期間には後の人生、ファッションデザインのコンセプトを決定づける複数のターニングポイントが存在する。これらナマの体験が、個別のデザインやモチーフの背後に亡霊のように付き纏っている。紙幅に制限がある媒体では詳細が記されない時期だが、リーとマックイーンを深く理解する上では最重要と言えるだろう。

内容の多くはAndrew Wilsonの’ALEXANDER MCQUEEN BLOOD BENEATH THE SKIN’(2016)を参考にしている。実は洋書やイギリスのオンラインニュースでも、リーに関する情報は揺れが大きく、真偽や評価の妥当性の検証が難しい。その中でも同書は、家族や学友、デザインチームや元彼へのインタビュー(映画『モードの反逆児 – ALEXANDER McQUEEN』に登場した方も多い。以下、映画は同作を指す)、当時のファッション雑誌の丹念な読み込みで構成されており、信憑性が最も高いと判断した。リーを知るツールとしてこれ以上のものは望めないだろうし、今ならamazonで安価で購入できる(電子でも読める)ので、これをきっかけに「ちゃも汁でベトベトの意訳編集版noteではなく、もっと正確に知りたくなった」という方には是非一読をお勧めしたい。

同書に依拠しながらも、偏り、疑問、不足を感じた箇所については、他の関連書籍やニュースと比較検討の上、まとめていく。

1.1 生誕から幼少期のリーとマックイーン家

Lee Alexander McQueenは1969年3月17日にロンドン市内のLewisham Hospitalで生まれた。世界を席巻したユースカルチャー、Swinging Londonが今にも消滅しそうなタイミングで生を受けたというところが、「ファッション界の革命児」のはじまりとして出来過ぎている。ぽっちゃりファニーな印象が強いが、生まれた時は5ポンド10オンスと小柄だった(約2,550g。日本基準だとほぼ低出生体重児)。

マックイーン家は父Ronald、母Joyceと6人の子供の8人家族。子供は生まれた順にJanet、Tony、Michael、Tracy、Jacqui、Lee Alexanderは末っ子として生まれた。リーが誕生した時、ロナルドは大型トラックの運転手として働いていた。労働環境は過酷で週7日勤務、当時14歳だった長男トニーは「当時父は自宅にほぼいなかった」と回想している(注1)。

リーが生まれた頃、ロナルドは過労が原因で精神的な不調に陥り、Cane Hill Hospitalという精神病院に2年間入院した(トニー談。ジョイスの手記では三週間の入院となっている)。

そのため家計は貧しかった。父不在の困窮という状況がジョイスと生まれたばかりのリーの母子関係を強固にしたこと、現実逃避のツールとして後述するマックイーン氏族の物語が機能したことは想像に難くない(補足 1)。

ロナルドが退院し、タクシー運転手の職に就いて以降、家庭環境は概ね安定したようだ。しかし、リーは家庭内暴力と家族の絆を描いたゲイリー・オールドマンの初監督作品『Nil by Mouth』を「自分の人生そのもの」と語っており、”現代の僕達が想像する安定した暮らし”とはおそらく乖離があるだろう。

リーは自ら’East End Yob(イーストエンドの不良)’と名乗っているが、実は生家はテムズ川の南側のForest Hill地区にある。1歳になる前にイーストエンド地区のStratfordの公営住宅へ引っ越しているので虚偽とまでは言えないが、のっけから「いかにもリーらしい話」ではある(あくまで個人的な予想だが、生粋のイーストエンド住民は「認めない」のではないか。イーストエンドについては補足2を参照)。

マックイーン家が平均的な労働者階級であったことは、映画のワンシーンのインテリアからも伺える。花柄やストライプの壁紙、織柄の入ったカーペット、花柄のソファ、ニスで重たく光る木製の家具、コンスタンブルの絵画のリプロダクション等。映画で母ジョイスが言うように、イーストエンド地区の中では比較的裕福な部類だったと思われる。

教育方針は英国ヴィクトリア朝時代に形成された古風な道徳観に基づいていた。ジョイスはリーの意志を尊重し、「自分がしたいことは何でもしなさい」と将来を後押ししたが、一方の父ロナルドは昔気質で、次男ミッシェル曰く'quite draconian'(極めて厳格)だった。子供達に身分相応の将来設計をするように薦め、実際に兄弟は大工やタクシー運転手といった手堅い職に就いた。リーにも機械工になって欲しかったようだ。

ロナルドは性に対しても伝統的な価値観を持っていたため、ゲイを自覚した思春期のリーとの関係性は悪化していった。リーが仕事帰りのロナルドにカミングアウトした時、「昨日ソーホー地区でゲイを轢きかけたってのに、家でもゲイの告白かよ」と返答したらしい。想像を絶するショックを受けたに違いない。

そういう環境において、リーはどのように育ち、ファッションの道を選ぶに至ったのか。調べた限りでは、1歳から2歳までの記述を発見できなかった。リーのファッション物語は、3歳からいきなり天才的なエピソードで幕を開ける。姉の部屋に転がっていたクレヨンで、部屋の壁にロング丈のガウンを着たウエストが極端に細いシンデレラの絵を描いたというのがそれだ(往年のマックイーンのショーに度々登場するルックという所が一層興味深い)。この頃から母が選んだ服を「カッコよくないから着れないよ!」と拒んだり、母と姉の日々のスタイリングを考えたりするようになった。本人は2002年のインタビューで「人のスタイリングや衣服を通じて自己表現をすることに幼い頃から夢中だった」と振り返っている。

上品とはお世辞にも言えないような言動がある種のメディア戦略だったと打ち明けているリーだったが、幼い頃からいたずら好きでユーモアに溢れていた。母親の入れ歯を盗んで自分の口に放り込む、入れ歯の代わりに切ったオレンジを咥えるという「天丼」はお手の物、ストッキングを被って変顔、三女ジャキと通っていた水泳教室で突然プールに飛び込む…と、やんちゃエピソードには枚挙に遑がない。

しかし、落ち着きの無さが災いして、メンタル形成に影響する事故が起きる。自宅の裏庭で遊んでいた際に、小さな壁から飛び降りたところ体勢を崩し、歯を打ってしまった。その結果、乳歯が抜けたり、曲がったりして、出歯になってしまった。いつ頃の事故か定かではないが、リーを5歳から知るPeter Bowesが詳細を知っている為、5歳前後に発生したと考えて良さそうだ。小学校の友人達からつけられたあだ名は「グーフィー」(注2)。自尊心が大いに傷つき、醜くなってしまった外見への意識が強化された。小学生の頃に撮影された写真には、目元は笑っているが口元を隠したリーが収められている。

1.2 少年期

5歳の時、自宅から徒歩数分圏内の小学校、Carpenter’s Road Junior Schoolへ入学した(イギリスの複雑な教育制度はブリティッシュ・カウンシルを参照)。サッカークラブに入部したが、複数の書籍で特別な言及が見当たらないことから、目立った活躍はしなかった模様。友人ピーターによると、リーは当時から読み書きより絵を描くことが好き、アーティスティックで、情熱的で、目立ちたがり屋な一方で非常にシャイだった。

早熟なことに、リーは6歳で自分がゲイだと自覚した。リーによると、休日に家族向けのテーマパーク「Pontins」を訪れ、そこで開催されたPrince of Pontinsという子供向けの競技で優勝した際に、「2位だった男の子にときめいて、手に入れたいと思ったんだ!」と1996年にインタビューで語っている。

9歳または10歳の時、人生観、人格形成に致命的な影響を与えた事件の被害に遭った。長女ジャネットの夫、リーにとっては義理の兄であるTerence Anthony Hulyerから性的虐待を受け始めた。リーはこの事件を親しい関係にあった人々に断片的に語っただけで、被害の期間、頻度、具体的な行為等は不明瞭だ。しかし、被害を打ち明ける際のリーの狼狽した様子や神妙な口ぶりが、打ち明けられた人々に事実を確信させた。元彼Andrew Groveは、この事件によってリーは何者かによっていずれ破滅されられるという被害妄想に陥りやすくなり、他人を信頼する能力の欠如に繋がったと考えている。盟友イザベラの夫、Datmar Blowは、リーは虐待により純真を奪われ、「魂に闇を植え付けられた」と述べている。

ジャネットはこの事件をリーから自死の4年前に打ち明けられるまで認知していなかった。弟を守ることが出来なかった不甲斐なさや羞恥心で深く傷ついたが(ジャネットのあまりの動揺のため、リーはジャネットにこの件を一度しか話していない)、これはジャネット当人もまたアンソニーのDV被害に遭っていたことが原因の一つだと推認される。リーはジャネットの息子達とともに、彼女がアンソニーに暴行される姿を目撃しており、のちに「被虐を通じて姉と同一化し、また弱者としての女性を救うための服を作りたいと思った」と語っている。

1980年(11歳になる年)に厳格な教育方針で知られていた総合男子中学校(Boy’s Comprehensive School)、Rokeby Schoolへ入学。学業全般の成績は平均からやや悪い程度だったが、美術は優秀だった。常にスケッチブックを持ち歩き、婦人服の絵を授業中も描いていた。12歳の頃にはファッション関連の書籍を読みはじめた。Giorgio ArmaniやEmanuel Ungaroの経歴を知り、ファッション業界で仕事することを漠然と意識し始めた。

リーの気質を理解する上で、通信簿での素行に関する言及に注目したい。担当教員によると、彼の授業中の振る舞いは落ち着きがなく、おしゃべり好き、能力はあるがムラがあった。現代風に言えば、リーは典型的なADHDの兆候を示していた。これらは入学して以降、次第に改善されたが、最終学年時に再発した。リーによると、この時期に教師により性的虐待を受けていたとのことで、”ALEXANDER MCQUEEN BLOOD BENEATH THE SKIN”の著者Andrew Wilsonはこの二件目の性的虐待が素行悪化の原因だと指摘している。但し、この被害については学友の誰も知らず、義兄アンソニーによる虐待とは対照的にリーは三女ジャキにしか語っていない。

課外では、the Young Ornithologists Societyという鳥類の愛好団体に所属していた。下町育ちでチャンスがなく、お先真っ暗な自分とは無関係に空を飛ぶ鳥を見ていると、並々ならぬ思いが込み上げてきただろう(注3)。マックイーンのコレクションには、自然や動物がモチーフとして度々登場するが、鳥類が象徴的な意味を担わされていたのは、リーにとって鳥類が「精神的、身体的な虐待からの自由」のイコンだったからに他ならない。

また、遺書に「愛犬をよろしく」と記したように、彼は幼少期から犬好きだった。実家で飼っていたShaneが1983年に亡くなった後、新しくBenを飼い始める際、アルバイト代から購入額の一部を捻出するほどの愛犬家だった。ちなみにアルバイトは実家近くのReflectionsというバーで、グラスの片付けを担当していた。サヴィルローで仕事を始める前まで働き、Gives & Hawkes退職後、フリーランスの仕事の薄給の穴埋めとして再び働いた。

成長するにつれ、いたずらに拍車がかかり、イーストエンド地区ならではの遊びに興じるようになった。友人達とジプシーに投石してダッシュで逃げる、放置されたショッピングカートに乗って街路を走る、Schweppesに忍び込んでトニックウォーターやジンジャエールを盗み飲みして警察のお世話になる等しており、端的にクソ野郎である。前出のピーターは「リーは度胸がヤバくて、大人を恐れていなかった」と語っている。

ちなみにピーターはリーがゲイだと知らなかったどころか、ませたリーが異性と抱擁やキスをする姿を目撃していたので「あいつがゲイだなんて信じられない」とも語っている。リーは学校で'Queeny'や'Queer Boy Quenny'とあだ名で呼ばれており、また例えばKristin Knoxによると「ゲイをオープンにしていた為、学校でからかわれ、いじめられていた」('Alexander McQUEEN GENIUS OF A GENERATION')と記しており、このギャップは気になるところだ(補足3)。

賑やかな大家族、心が通じる友人と過ごす一方で、リーは不安や孤独を深めていた。ファッションへの興味を持ちながらも恵まれないイーストエンド地区育ちであることの現実、当時のイギリス社会におけるゲイに対する差別、父ロナルドの無頓着なホモフォビア的発言に晒され、遂に家を飛び出し、自分の可能性に賭けることを決心した。

2.1 サヴィルロー修行期

編集中。

注

注1 ロナルドの仕事

リーは「父親がタクシー運転手」と自称し(映画でもジョイスはそう述べている)、メディアで報じられたが、生誕当時はlorry driver(大型トラックの運転手)だった。

ウィルソンの著書では、長男トニーの回想に基づき、ロナルドは「週7日勤務」としているが、Michael O'Neilの'McQUEEN'(2023)では、次男ミッシェルの「週6勤務」で「5時起き、21時帰宅」という回想を紹介している。

リーの生い立ちに関する情報の揺れが大きいことは先に述べたが、故人を知る多くの人が存命で、約半世紀前の日々の出来事について曖昧な記憶を頼りに、個別に語っていることが原因のひとつになっている。

注2 ミッキーを着るリー

リーは後年、赤色のミッキーのスエットを頻繁に着用している(イザベラの追悼ランウェイでもオーラスで着用)。彼の普段着は、無地のトップス、ギンガムチェックのシャツ、デニムのセットアップが多かった。タータンチェック、マルジェラのエイズTシャツといったルーツ、ポリシーに関係する服を除くと、グラフィックが大胆にプリントされた服を着ることは稀だ。その為、このスエットは母ジョイスに幼少期にプレゼントされたものか、小学生の頃に「グーフィー」と馬鹿にされたことがトラウマになり、ある種のヒーロー願望が屈曲して表れていると個人的に予想している。

注3 イーストエンド育ちであること

ピーターのコメントが当時の若年の絶望感を端的に表現しており、そのまま引用する。

'But you've got to remember that we were boys on an inner London estate. We never really got opportunities. The school was a factory - get you in, keep you safe, push you out at the end and whatever you got, good luck to you.'

(拙訳:でも、俺たちはロンドン市内の団地に住むただのガキだったんだ。マジで何のチャンスも無かったんだ。学校は工場みたいなもんだ。入学して、安全に学校生活を過ごして、最後にはバイバイ。とりあえず「幸運を祈る!」ってな。P.40)

余談だが、ピーター達とたむろしていた時にリーが吸っていたタバコはEmbassy Number Ones。

補足

『チーズとうじ虫』で人文科学研究を一変させたカルロ・ギンズブルグによれば、「文化史とは他人を深く理解しようとする営み」だ。ファッションという抽象的な言葉、包括的な概念の裏には、それを形作るナマの人間が確かに存在している。そして、その人間は常に大地に足を下ろしている。ファッション好きの多くの人にとってはおそらく蛇足と思われるだろうが、リーと彼を取り巻いていた環境を知る上で重要な土臭い情報を補足する。

補足1 スコットランドのマックイーン士族について

歴史知識の欠如と独特の固有名詞により、調べるのに疲弊している(白目)。

要点は2つ。まず、ジョイスは後年、系譜学(先祖を遡る歴史学の一つ)にハマり、先祖がスコットランドのスカイ島で大昔勢力を持ったMcQUEEN士族に由来するか?を確かめよう試みたが、結局その繋がりを証明できなかったこと。

次に、リーにとっては「本当に自分がスコットランドにルーツを持っているか?」より、「リアルに感じ、安寧を感じた為、スコットランド出身だと名乗った」こと。「先祖はジャコバイト派」と公言し、2003年の大英帝国勲章の授与式にはマックイーン・タータン姿で出席しているにも関わらず、スコットランド出身かは不明という事実は一見すると奇妙だ。

だが、事実より妄想の方が現実味を帯びるという逆転現象はリーの人生、ファッションデザインにおいてしばしば伺える。ロマンティックと称賛された圧倒的なショーはむしろ、そういった非合理的なイメージの現実化/昇華によってもたらされている。

言語史の観点から、虚構(fiction)の語源が真実(fact)や工場(factory)と同じ、古代ラテン語のfactum(単に「作られたもの」の意)だったこと、factという単語自体が17世紀の近代において発明されたことを思い出す時、僕達はリーを通じて近代認識論/視覚論批判、つまり「リアルとは何か?」、あるいは「人間の視覚イメージは現実と呼べるのか?」、「実証的で反復可能なものに価値があるのか?」というラディカルな問いに巻き込まれていることに気付かされる。

補足2 イーストエンド地区について

リーのキャラクター(特に、後のメディア露出)を理解する上で重要な為、歴史的背景を補足する。

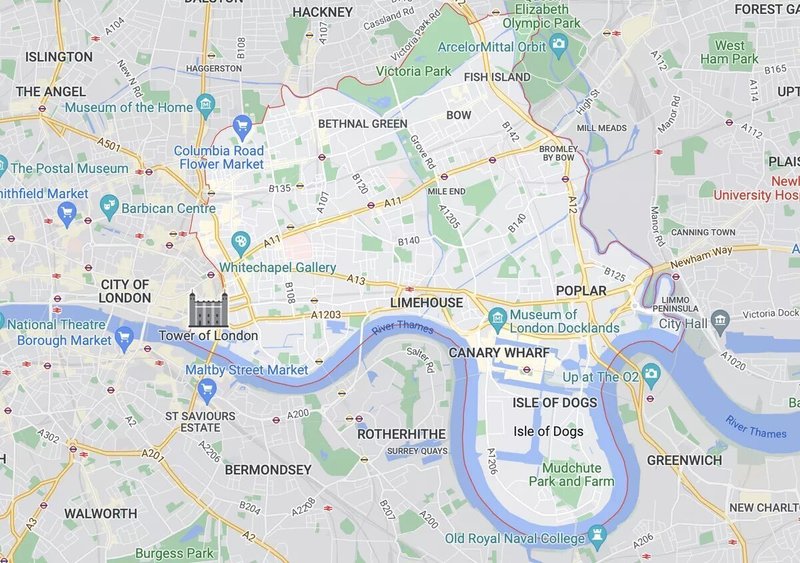

同地区はロンドンの所謂下町エリア。中心部シティの東側(紀元前2世紀にローマ人によって築かれた防壁の外側)、かつテムズ川の北側の地域一帯を指す。5世紀にアングロサクソン人による統治が始まった以降防壁が複数回拡張された為、また近代以降のロンドンの加速度的な発展により人口が激増し、防壁外も当局が統制していた為、明確な境界線は存在しない。ちなみにMy Londonはその名もズバリ’ Exactly where is and where isn't in London's East End’において、下図を正しい範囲として提示しているが、Queen’s Elisabeth Olympic Park(右上、赤枠に敷地の一部が含まれている公園)の東側にあるリーが育ったストラトフォード周辺はなんとイーストエンドに含まれていない。

北海の河口にほど近いイーストエンドには低賃金の海運関係の職場が多かったこと、発展するシティに居住出来なくなった貧困層や移民が集ったことから、19世紀後半には蔑称として使用されるようになった。

「イギリスは日本と異なり階級社会が未だに根付いている」という話を見聞きしたことがあると思う。リーにとってもこの問題は痛切で、彼の出自が特権階級/モード産業との不和及び適切に評価されなかった原因の一つになっているが、21世紀の日本で生活する僕達はこのギャップを想像することが難しい。当時の空気感を知るため、彼が育った頃の街の雰囲気をリンク先の動画で確認して欲しい。雑然とした街路、放置されたままの崩れた塀…決して住みやすくはなさそうだ。

こちらは成功した後のリーの生活圏だった同時期のOxford Street。環境の差は歴然としている。何より、記録媒体のクオリティ差が「映すに値するものはどちらか」を露骨に表している(視聴できるイーストエンド関連の動画は低画質のモノクロが多い)。

第二次世界対戦下で、イーストエンド地区の港湾設備や隣接する工場がドイツ軍の攻撃の標的となり、甚大な被害を被った。戦後は海運方法が現代的なコンテナ輸送へ切り替わり、旧来の荷役施設は使用されなくなった為、街には失業者が溢れることになった。結果、治安や衛生が悪化の一途を辿ることとなり、ようやく1980年代からサッチャー元首相の指揮の下、Canary Wharf(カナリー・ワーフ)地区を中心とした大規模な都市再開発が実施されることになった。

人や物が雑多に行き交うイーストエンド地区で育ったこと(バルザックの人間観察を思い出す事も無駄ではないかもしれない)、同地区の復興とリーの成長が軌を一つにしているということは、都市と人間の関係論として興味深い。

なお、リーは「当時イーストエンドにはファインアーティストはいなかったはず」と述べているが、リーの同時代以降、ロンドン東部にはアートシーンから注目を集めるギャラリーが複数オープンしている。

補足3 1980年代のゲイへの偏見について

非常に重たいテーマのため、追って補足する。場合によっては独立したnoteに移行する。

当時は'The Gay Plague'(ゲイがかかる疫病)として報じられ、大鎌を持った死神がガリガリに痩せた男性を狩り取ろうとするイメージがメディアによって流布された。その為、ゲイへの偏見・差別が著しく強まった。リーの思春期において、若くして亡くなった著名なアーティストを挙げると、Keith Haring(米、1990年死去、享年31歳)、Robert Mapplethorpe(米、1989年、享年42歳)、QUEENのFreddie Mercury(英、1991年死去、享年45歳)など。リーとコラボしたことがある映像作家、自身もゲイであるJohn Mayburyによると「自分が生きた80年代後半から90年代初頭にかけてエイズで多くの友人を失った」、「数年のうちに20人ほど亡くなった」が当局は積極的な改善策を試みなかった。性(ジェンダー)と骨絡みの死生観が10代半ばの多感なリーの心中で形成されていった。

皆様からのサポートは僕の人生初Rick Owensに有効活用させて頂きます