コンサートの後に、何を話したらいいですか?

友人とコンサートに出かけたとき。終演後に何を話そうかと迷ったことはないだろうか?

「意見が違ったら気まずい」

「間違ったことを言ってしまうかも」

「わかってないと思われたら凹む……」

そんなこんなで相手の出方を伺ってしまうことがないだろうか(私はある)。

そして自分が「良い」と思った演奏を、だれかが酷評していたとき、自分を恥じてしまう気持ちがある。

自分が食べて感動した料理が、食べログで酷評されていた時のようなガッカリ感である(食べた料理の味が変わったわけではないのに)。

クラシック音楽には、たしかに聴き方があるし、決まりごとも多い。

ことばと同じで、文法も文脈もある。理論書を読まねば理解できないことも沢山ある。

だが、基本的には自分の感じたものが大切だ。問題はそれをどんなことばで語るかということではないだろうか。

音楽を語るのはむずかしい。理論だけでも感覚だけでも、なにかが違う気がする。

しかし、言葉で表現しないと、だれかと音楽を共有することはできない。

わざ言語

「わざ言語」という言葉がある。これは「特定の身体感覚を呼び覚ます事を目的とした特殊な比喩」(生田久美子『「わざ」から知る』)である。

岡田暁生著『音楽の聴き方』のなかで、さまざまな指揮者がリハーサル映像の中で口にした身体的な比喩が、「わざ言語」的であると紹介している。

「40度くらいの熱で、ヴィブラートを思い切りかけて」(ムラヴィンスキー)

「いきなり握手するのではなく、まず相手の産毛に触れてから肌に到達する感じで」(クライバー)

「おしゃべりな婆さんたちが口論している調子で」(チェリビダッケ)

これらは、ただ「弓を細かく動かす」のような直接的な指示ではなく、きっと「春の雪解けのように」といった広すぎる詩的な表現とも違う。

自由度はあるけれど、それぞれの身体の中にあるイメージを明確に呼びさます。

思い描くものには個人差があるが、なんとなく方向性を共有できていそうな、身体的な表現だ。

専門用語の意外なニュアンス

そして、音楽的な専門用語と思われている言葉の多くには、「わざ言語」的な要素が含まれている。

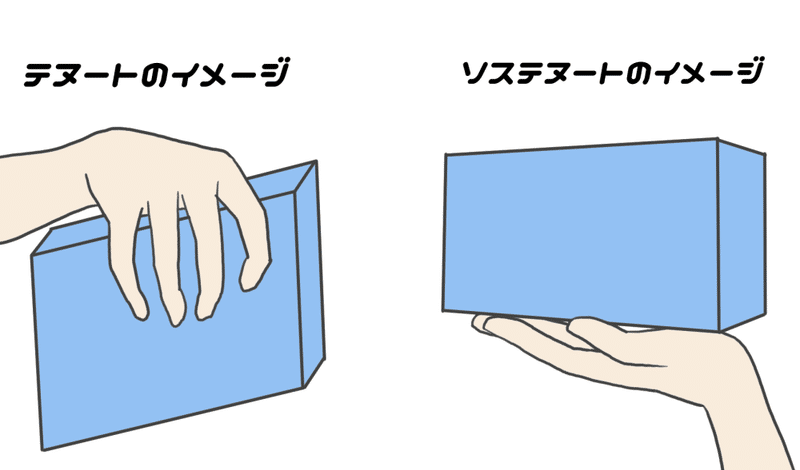

例えば「テヌート」と「ソステヌート」。

日本語では、どちらも「音を十分保持して」と訳される。

違いをあまり意識していないアマオケ奏者も多いだろう(私もごく最近までそうだった)。

しかしイタリア語の元のニュアンスを調べてみると、

「テヌート」→上から掴むイメージ

「ソステヌート」→下から支えるイメージ

となっていた。

これは、演奏をする上でかなり大きな違いである。

他の強弱記号にも、日本語訳からは読み取れないさまざまな「ニュアンス」が含まれている。

これは、「うま味」が海外で「UMAMI」と表記されるのと似ていないだろうか。

西洋音楽は、日本の文化に根付いてきたものではない。

だから、多くの日本人はそれを語るすべをあまり知らないのではないか。

音楽的?

時折こういった感想を耳にする。

「これでは技術を誇示しているだけ。音楽的じゃない。」

リズムや音程の正確さではない、「音楽的」という判断基準がある。

「音楽的」。なんとなくわかるが、説明しようとすると十分に表現できない。

しかし、ヨーロッパの音楽好きの間では当たり前に共有されている感覚らしい。

「うま味」は第5の味覚として2002年に新しく認定されたが、それ以前から日本では「当たり前に」共有されていた感覚である。

「音楽的」というのも、それがあることを意識して音楽に触れることで、「UMAMI」のように、新しい感覚の発見ができるのではないだろうか。

たとえば、通りすがりにピアノの音色が聞こえてきたとき、同行者にこんなことを言われたことがある。

「これではまるで太鼓だ。ピアノの音色じゃない」

なるほど、そういう形容のしかたもあるのだな、と感じた。

そしてきっと、このピアノは同行者にとって「音楽的ではなかった」のだ。

音楽を語る語彙

感覚や感情には、いろんなニュアンスがある。

しかしそれをよく使われることばに当てはめると、たったひとつの意味しか持たなくなってしまう。

「それが自分の思いである」と相手に伝わってしまうのが怖いのだ。

自分の感じた音楽を、言葉をつくして表現したい。

そのために「音楽を語る語彙」を増やしていく。

これは、自分の中で音楽の世界を広げることにも繋がるのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?