均一の無、個別の音、意識の芸術 SHGZR-0dB

2018年4月21日(土)

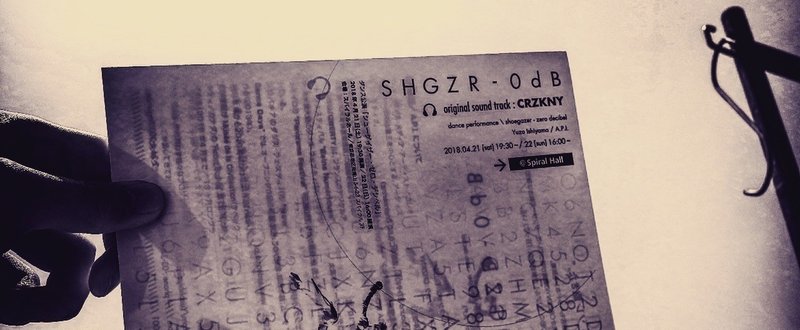

SHGZR-0dB。シューゲイザーゼロデシベルと読みます。おしゃれなフライヤー。遊べる部分に、まんまとくすぐられる。ラジカセにひっかけたりなんかしちゃったりして。表参道へ行ったのは、このダンスの公演を観るためです。コレオグラファーは石山雄三。スパイラルホール。

お客さんがヘッドホンをつけて観るかたちの公演です。昨年の2月にも観ていて、そのときはじぶんのコンディションがむちゃくちゃ悪かったせいか、もやもやした感想しか浮かびませんでしたが、今回はわたしの状態も、並べるのは失礼ですが0dBという公演自体も進化しており、感じるところが多いものとなりました。

ヘッドホンからはCRZKNY(クレイジーケニー)というアーティストの制作したトラックがゴリゴリ流されます。ゴリゴリ。AとBの2種類あり、受付で選択を促されて、わたしが選んだものはA。片方しか聴いていないため、これについてはなにもわかりません。2日間の公演で、2日ともに足を運んだひとは両方とも聴いて鑑賞できたみたいです。

わたしは1回。後方からじーっと眺めてじぶんが感じた範囲のことだけを書きます。まず前提として、お客さんが全員ヘッドホンをつけているということは、会場の空間内にある音は、ダンサーの動作が立てるもの、客の咳払い、衣擦れなど、静けさの中で聞こえる音に限られます。会場全体へ均一に音楽を響かせることはしない。おそらくそっちの均一化が一般的なのでしょうが、0dBの場合、会場全体として均一な部分が静けさにつつまれている。

つまり、無音がある。「ない」があるのです。音で空間のすべてを塗りつぶしてしまわないことによって、「音がない」という感覚の層をひとつ増やしてくれる。そして会場全体が、ヘッドホン越しにでも、ひとつの空気として共有できているものは、この静けさだけなのです。聴くことは個別化されている。そういう構造の空間がつくられていることに、今回はちゃんと気がつけました。こうして言語化できるくらい。

空間共通の領域に「ない」が設定されているのは、それだけで刺激的です。音を聴きながら、ダンスを観ながら、わたしは独我論に思いが至りました。そんな奴は、わたしだけかもしれません。いや、わたしだけなのです。いまここで、この音を聴ける者はわたししかいない。この位置からこの瞬間、この舞台を観る者も、ここにいるわたしだけだ。他人をあてにすることはできない。なぜならこの空間に共通の領域は「ない」ものだから。無の余白にぽつんと浮かぶわたしと音楽、そして舞台。「いまここ」を感受できるのは、わたしだけ。

お客さんはたくさんいるけれど、この公演の鑑賞者はわたしだけなのです。独我論的な世界観でいうと、じぶんがここにいなければ、SHGZR-0dBという公演は存在できない。おおげさですが、そんな責任感さえ芽生えてきたため、かなりの集中力を要し70分間、意識を傾注しておりました。

そんな感じで、意識が醒まされるつくりだったと思う。

ダンスの動きというものは、およそ日常とはかけ離れた不自然なものです。自然にぼーっとふるまっていたらダンスとは呼ばれないのだからあたりまえですが、どんなダンスも不自然なんです。「不自然」とは、意識的であるということです。逆に、「自然」と解釈できるものには無意識を読み込んでいる。「不自然」は、通常ではありえないような虚偽、と言い換えてもよいでしょう。ダンスの嘘は、意識の力によって統御され、具現化される。「自然」とは、もっともらしくわかりのいい真実。この「自然/不自然」 、「意識/無意識」、「虚偽/真実」といった、対称的な概念に揺さぶりをかけてみせる芸術がダンスなのだと思います。

不自然な、意識の力による、虚偽の側から、それらを徹底することによって、自然、無意識、真実をも逆照射してみせる。こんなことに思いが至ったのは、舞踏家の笠井叡が著書『カラダという書物』(書肆山田)の中で書いていたことを想起したからです。

カラダは「無数の虚偽」に取り囲まれている限り生き生きとしており、真実だけに取り囲まれているとするならば、次第に水を与えられない植物のように萎えてしまうでしょう。子供には無数の遊び道具が必要です。銀行ごっこや電車ごっこや何々ごっこという無数の「ごっこ遊び」が必要なのです。子供においては妄想とイメージのみが真実になり得るのです。人間はカラダの中に、無数の虚偽を培養し続ける必要があります。そして、虚偽が生きている限り、そのカラダは生命力に満ちています。

(中略)

妄想と虚偽が真実に取って代わるためには、「超人的な意識の作業」が必要になります。ダンスはその意味では、「身体の芸術」と言うよりも、「意識の芸術」と言えるでしょう。

踊りという、隅々まで意識的に統御された無形の作品。SHGZR-0dBは、会場の空間までをも含め、まさしく「意識の芸術」だったと思う。音楽やダンスのパフォーマンスはもちろんのこと、照明による影の動きから、マイクで拾われる舞台上の動作音、お客さんのつけているヘッドホンの光の点滅に至るまで、細部にわたり意識が行き届いており、壮観でした。捨て置かれ、等閑視されている隙がない。

個別にヘッドホンをつけて観るという経験は、じぶんの日々の範疇に引きつけてかんがえると、読書に近いのかもしれません。目の前で躍動するダンサーたちの「カラダという書物」を読み漁るような。読書は、基本的にはひとりでするものです。ページの上で生起するわたしだけの閉じた時間。文字からイメージをたどり、時空間を駆けめぐる乗り物。ひとたび紙面から目を逸らせば、そこはただの日常。のっぺりとした時間の上に、書物にあることばたちの残響がとどろく。わたしはその残響に、じぶんの時空間を乗せて生きている。

読書は、つくられたことばに晒されるだけではなく、みずからの能動性が求められる行為でもあります。わたしが開かなければ、綴じられたことばは日の目を見ない。0dBもまた、受動的に晒されるだけではない、ひとつの経験としてあるものでした。わたしがいなければ存在しない世界。この時間、目前にあるものだけが見えている。てめえの耳に入る音だけが聞こえている。わたしが死んだら、あなたは誰の目にうつり、誰の鼓膜を揺らし、誰のことばの中で生きるのか。

空間全体の一部にわたしがあるのではない。わたしの内側でこの音は、この舞台は、この世界は展開している。じぶんにしか託せない認識。時空間と一対一の対応を迫られる。それも読書と似ている。未知の出来事、ことば、現象、音、他人と絶えず重なり、はみ出し合って、わたしの“いま”が滲み出す。どんな他人のことばや経験を知り得ても、それはわたしにとってのもの以外のなにものでもない。ほんとうは、なんら知り得てなどいないのだろう。

いつだってこの世界の異物のようで、不自然なわたしの意識は、すべてわたしのついた嘘。それはもともと無意識から生まれ、やがてごく自然な真実に変わりゆく。〈わたし〉とは、“いま”を滲出させる、永遠の嘘のことです。

SHGZR-0dBという公演は、音楽、ダンス、観客、すべてがバラバラの独り相撲でした。しかしその独り相撲たちがたまたま寄り集まり、たまたま、そう、極めて微小な確率の偶然によって、奇跡のように、ひとつのまとまったパフォーマンスを成し得ていたのです。そして、その偶然のパフォーマンスは、次から次へと無に空費され、消えてゆく性質をもつもの。いまは、はや過去。偶然この世に生まれ、なんだか知らんけど生きている、じぶんの人生みたいに。無を媒介にしてわたしがここにいる。無を媒介にして他者が存在する。この世界に信をおくには、この空虚な偶然だけを愛すほかないではないか。あきらめにも似た愛情を、持ち寄って歩くしか。

なに言ってんのかわかりませんが、つまり、すばらしい公演でしたということなのです。

めんどくさいことをえんえん書いたけれど、単純にかっこいいところもたくさんありました。暗闇で激しく踊るダンサーにフラッシュの閃光を当てて、静止しているように見せるところとか。たしか序盤でしたが、そこで一気に引き込まれて。時計の針が止まって見えるクロノスタシスという現象みたいに、時間がわずかに間延びした感じ。ダンサー不在で足音だけがバシバシ響いているところもやばいと思った。dope。マイクで舞台上の音を拾ってヘッドホンからも響くようにしてありましたが、舞台の音をあえて拾わない箇所もあった気がする。それも面白かった。千切れるんじゃないかってくらい腕をぶん回していたところは、肩が外れやしないか心配でした。たぶんあれはUFOを呼んでいたのでしょう。

とにかく気持ち悪くて最高でした。これはCINRAの対談でCRZKNYさんがおっしゃっていたことばを借りています。ディスではありません。音楽や舞台の公演って気持ち良くて最高にもなれるけれど、気持ち悪くて最高にもなれるんです。

普通にフロアーでかかっているようなテクノを大音量で聴かせるノリだけど、ヘッドフォンを使うってことは、会場が静かなままってことでしょう? それって気持ち悪くて最高だぞ、と。

この世で他人と均一であるものは、無しかないと思う。わたしがわたしである限り、他のひとびとと一体にはなれない。それでいいんだよ。このどうしようもない疎外感があるからこそ他者を他者として認められるし、わたしをわたしとして認められる。無でつながれる一体感もある。まっさらな余白にこそ自由が宿る。なにもない場所で、別々の人間として、個別につながる。わたしたちは同じじゃない。その差異がおもしろい。差異を愛したい。とびきり気持ち悪くな!その通りに、気持ち悪くて最高の公演なのでした。

共感を否定するのではなくて、共感性を矯め直す実験だったのだと思います。簡単で手っ取り早いものにすぐ飛びつかない。わかった気になって満足しない。じっくりと、矯めつ眇めつ。

世界を観ること。

聴くこと、

静かに感覚しつづけること——

はい。ここからは蛇足です。

じつは昨年の0dBの感想もnote.muに書いていて、読み返すとあまりにもなにも言えておらず、失礼なまでに満たない代物だったんでクソ・オブ・クソだと思って削除しちゃったんですが、ここに再掲いたします。こんだけちがった感想が言えれば、もはやギャグになると思って。

こんかい、いちおうちゃんとした感想らしきものを書けたのは、まず第一義的にそれだけ0dBがアップデートされていたからです。といっても、とくに前回が悪かったわけではありません。前はわたしの頭が悪かった。体調も悪かった。

わたしの感覚も、この1年あまりですこしだけアップデートされました。いくつもの修羅場をくぐりぬけて。ははは。ほんのちょっぴり、健康にもなりました。でもずっと感想は苦手です。というか、ことばの扱いはすべてむずかしい。まだ満たない。あるいは過剰になる。苦手だ。ことばなんかおぼえるんじゃなかった。

以下、コピペ。

**0dB - 2017/02/15 18:22

**

人が茸に熱中することによって、音楽についての多くを学ぶことができる。私はそういう結論に達した。

——ジョン・ケージ

いきなり飛躍しすぎです。軽やかすぎます。なんでだよ!とつっこみたくなります。ケージはお茶目です。上記の引用にとくに意味はありません。

ジョン・ケージの「4分33秒」。沈黙と臨場の豊かさをありのまま表現し尽くしたこの“音楽”が発表されてから65年目のことし、まったく関係ないけど、わたしは0dBなる舞台を観ました。

しょうじき、よくわからなかった。なんじゃああああ!と、あっけにとられていたら終わった感がすごい。なにごとかを親切に教えてくれたり、なにか意図が透けて見えるようなものではなく、まさしく「?」を手ずから持ち帰るような、そんな舞台だったと思います。

観客にはヘッドホンがまず配られます。ぜったい装着して観てね、とは言われない。外してもいいような雰囲気。外しながら観ているひともちらほら。対ヘッドホン政策をじぶんで決めなければならない。とりあえずわたしはつけたり外したりしながら観ていました。

ヘッドホンをつけて観ているぶんにはなんとなくでも脈絡がわかるような気がする、演者の方々といちおう音を共有している感覚はあるような。しかし外すと、ものすごく不安になる。薄皮一枚隔てた沈黙のうちに沈むわたくし。現実感から遊離したような、この空間はなんだ、と思う。ひとりぽつねんとなってしまいますよ。なにか半盲状態を強いられているような。

ずーっと外しているひともいて、シュールだったろうな。対ヘッドホン政策に関して、けっこうわたしは戸惑ってしまいました。基本はつけながら観ていましたが外したときの不安も嫌いではない。なんら頼るべき確実なものがひとつとしてありえない感じが。

なにか物語があるような、でも読むことは許されないような、ことばにならないものが運動とともに昂進していくような踊りには圧倒されました。ひとがバタンと倒れる音がとても印象的。仰向けに倒れたときにわかる腹部の動き、息の切れように、思わずお疲れさまです……と思いました。

観終えたあと、わたしはなにを観たのか、すごく面白い体験だったけど、靴の底にある微物のようなちょっとしたひっかかりが胸に残りました。お金に余裕があればもっかい観たかった。微物がかゆい!鼓膜にもざらざらとした異物感が残ります。沈黙と、音楽と、ダンスと。臨場感を問い直す、非常に濃密な空間でした。

ほんともっかい観たい。あっけにとられすぎていたので(笑)。もうちょっと冷静に観てみたいと思いました。それでなにかがわかるような、即座に把握できるようなものではないけれど、だからこそ。

ふしぎな体験でしたね~。なんか抽象的になりましたが、短い感想でした。あんまりね、むずかしいです。ははは。感想とかちょー苦手。へたに共有するのではなく、すべておのれひとりの胸に埋めてしまうのが、あるいは正しいのかもわかりません。

にゃん