【日本建築史】春日大社と伊勢神宮と出雲大社の物語

前回からの続きです.

↓のYoutube動画をご覧ください.出雲大社(大社造り)がどのような理由で建築されたのかが分かります.

この物語は以前,僕の生まれ故郷であり,今,暮らしている千葉県いすみ市の子ども達と一緒に作成しました(コチラ).日本最古の歴史書である古事記と,千葉県いすみ市の国吉地域に受け継がれる史実をもとに脚本を書きました.

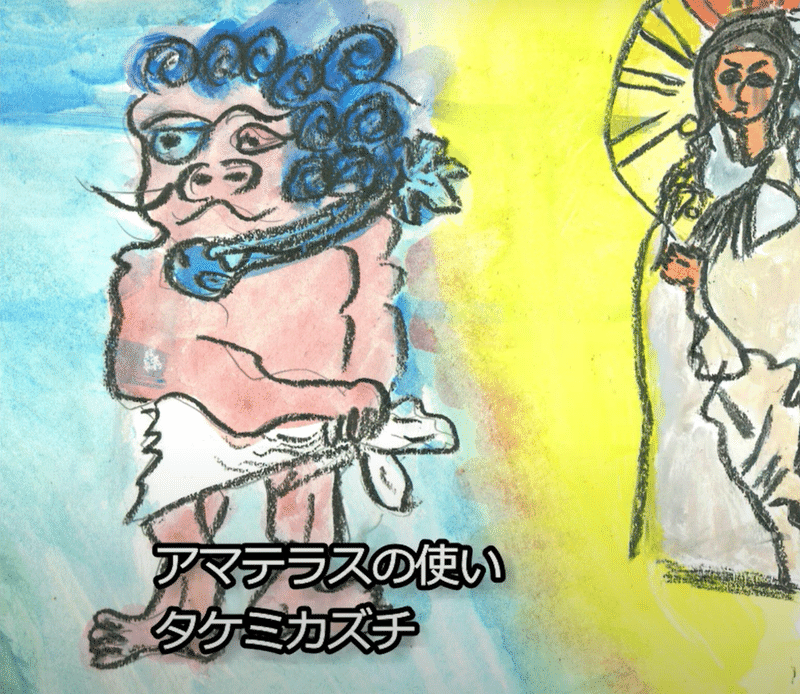

この物語に登場するアマテラスからの使者として,出雲大社の祭神である大国主(オオクニヌシ)に国譲りを迫り,その息子のタケミナカタを力くらべで打ち負かした神は武甕槌(タケミカヅチ)という武神です.

茨木県にある鹿島神宮の祭神でもあります.コチラ.鹿島神宮のホームページに,出雲の大国主(オオクニヌシ)に国譲りを迫った物語についても説明が掲載されています.コチラ.

そんな鹿島神宮から奈良時代に分祀されたのが春日大社です.

その際,鹿島神宮の祭神である武甕槌(タケミカヅチ)が白い鹿にのって奈良の地にやってきたと言い伝えられています.そのため,春日大社の周辺には奈良公園をはじめ1300頭の鹿が生活しております.奈良公園の鹿は有名ですよね.

そこにある春日大社の祭神武甕槌(タケミカヅチ)が,伊勢神宮の祭神である天照(アマテラス/天皇の祖先)の命により,出雲大社の祭神である大国主(オオクニヌシ)に国を譲るように迫り,国を譲ってくれたお礼に出雲大社を建てたという物語については,まだまだ知られていません.

日本建築史を通じて,日本という国の成り立ちや精神,そして,文化の変遷(へんせん)や建築デザインの進化・発展プロセスを少しでも共有していきたいと願いを込めて解説してきました.

尚,繰り返しとなりますが,教育的ウラ指導のぶっちゃけ解説は,一級建築士試験本番で点数を稼ぐことに特化しております.その点はご了承ください.そこにこだわって堅苦しい解説を繰り返してきたことが,日本建築史を学ぼうとする建築学生や,建築士受験生を減少させてしまったように感じているからです.後進たちには,同じ思いをさせたくはありません.

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?