Voice of “usen for Cafe Apres-midi” Crew

2018 Early Summer Selection(5月21日〜7月8日)

橋本徹(SUBURBIA)を始めとする

「usen for Cafe Apres-midi」の選曲家17人が

それぞれのセレクトした音楽への思いを綴る

「Voice of “usen for Cafe Apres-midi” Crew」

詳しい放送内容はこちら

D-03 usen for Cafe Apres-midi

http://music.usen.com/channel/d03/

橋本徹(「usen for Cafe Apres-midi」プロデューサー) Toru Hashimoto

初夏の爽やかな風に吹かれながら、光あふれる季節のきらめきを心待ちにするように、今回もメロウ&グルーヴィーで心地よい楽曲を中心に計34時間分を新たに選曲した。

金・土・日トワイライトタイムの特集は、やはりこの時季に相応しく「Good Mellows For Twilight City」(都市の夕暮れのメロウネス)としたが、このひと月半の間に、自分にとって“一生もの”となるだろう大切な音楽になったのが、米国ニューイングランド出身の若き男性シンガー・ソングライター、トム・ギャロのファースト・アルバム『Tell Me The Ghost』。反復のミニマリズムに基づいた、枯れた音色のガット・ギターの爪弾きとささやくような歌声の弾き語りには、繊細なメランコリーが漂い、現実と夢のあわいを揺らめく音像は、古いモノクロ映画のような深い陰影を帯びている。そう、これは彼自身のホーム・レコーディングによる、古びたアコースティック・ギターを抱え質素なマイクロフォンで吹き込まれた、モノクロームのファンタジー。そこには“音霊”が宿り、“気配”が感じられる。シンプルながら重要なアクセントを添えるパーカッション、浮遊するシンセサイザーも印象的で、ほのかに甘美な寂寥感をたたえたヴォーカルはどこまでも優しい。ベン・ワットやジョン・マーティンといった英国の内省的なシンガー・ソングライター、ホセ・ゴンザレスやデヴェンドラ・バンハート、スフィアン・スティーヴンスやジャスティン・ヴァーノン(ボン・イヴェール)、あるいはブラジルのチガナ・サンタナなどを愛する貴方は、ぜひとも聴いてほしい。すでに親交のあるモーゼス・サムニー(『Aromanticism』は僕の昨年のNo.1アルバムだ)が絶賛し、トム・ギャロの音楽をいたく気に入ってミックスを買って出たのがチャド・ブレイク(トム・ウェイツ〜U2〜スザンヌ・ヴェガ〜エルヴィス・コステロ〜ピーター・ゲイブリエル等を手がけ、自らもラテン・プレイボーイズで活躍するサウンド・エンジニア/プロデューサー)、というのも素敵なエピソードだ。3/30に配信オンリーでリリースされたばかりのこの名作に僕は心から惹かれてしまい、日本盤CDにできないかと誠意をもってアプローチしたところ、アプレミディ・レコーズで6/15に世界初のフィジカル化を実現できることになったのも嬉しい。

トム・ギャロと並んでこのところ最も聴いていたアルバムを挙げるなら、Sabaの2年ぶりの新作『Care For Me』だ。チャンス・ザ・ラッパー周辺のシカゴ新世代ヒップホップ・シーンの充実を伝える傑作がまた一枚登場という感じだが、彼はNonameやJamila Woodsのプロデュースを手がけていたことも特筆したい。チャンスの『Coloring Book』のリード曲だった「Angels」にもフィーチャーされていたし、彼の『Acid Rap』やドニー・トランペット&ザ・ソーシャル・エクスペリメント名義『Surf』(僕の2015年のNo.1アルバムだ)にも参加していたが、今作では「Logout」で共演。そして僕はかなりグッと来てしまうtheMINDとのオープニング曲「Busy / Sirens」にとりわけ心酔している。ネオ・ソウル×メロウ&ジャジー・ビーツ色の濃いサウンドにラップのフロウも心地よいまだ23歳のSaba、実は16歳で高校を卒業してしまったくらい優秀なことも付け加えておこう。

活況が続いているサウス・ロンドン勢では、前回のこのコラムでも紹介したJamie Isaacのアルバム・リリースがいよいよ近づいてきて、期待を募らせずにいられない。最新シングル「Maybe」も最高で、これで「Doing Better」「Wings」と併せ先行3曲がすべて素晴らしすぎるということになり、ウォームアップは万全。今回は特にささやくような歌声の艶っぽい美しさが際立ち、さりげない音作りのうまさも健在だ。チェット・ベイカーとマーヴィン・ゲイとビル・エヴァンスを愛するダブステップ以降のUKシンガー・ソングライター、「usen for Cafe Apres-midi」リスナーなら好きにならないはずがない。6/1リリース予定の『(04:30) Idler』がますます楽しみになる。

Tom Misch/Loyle Carner/Cosmo Pykeに続き、やはりサウス・ロンドンからJamie Isaacと並んで来日を切望しているPuma Blueのプロデュースによる「Perdida」を中心とするファーストEP『Big Fan Of The Sesh Vol.1』を発表したばかりの、若き女性シンガー/ラッパーBiig Piigにも注目だ。このEPにも入っている「Flirt」を始め、これまでに発表していた曲もどれも、Salami Rose Joe Louisに通じるようなヒップホップ以降を踏まえた優しくドリーミーな魅力があって気に入っていたが、Puma Blueの貢献も大きいのか、アンニュイ&スモーキーなフィーリングを増していて、夜眠る前に繰り返し愛聴しているチルアウト・ネオ・ソウル×ジャジー・ジャムだ。

Puma Blueとサウス・ロンドンで一緒にイヴェントを開いていたりもするEastern BarbersのニューEP『Topless Youth』も、前回推薦したLucy Lu×Puma Blueの「Fakery」を連想せずにいられないローファイ・ベッドルーム・ジャズ感に惹かれたが、Mo Koloursのニュー・アルバム『Inner Symbols』がまもなくFive Easy Piesesから到着、というニュースにも触れないわけにはいかない。イギリスとモーリシャスのハーフの男性シンガー/プロデューサー/パーカッショニストJoseph DeenmamodeのプロジェクトMo Koloursは、ラテン〜アフロ・ビート的なポリリズムを内包しLAビート〜ビートダウン・ハウスとも共振しながら、ジャズ〜ソウル〜ヒップホップ〜ハウス〜ダブの溶け合ったサウス・ロンドンらしいビート・ミュージックを聴かせ、僕はそのカーティス・メイフィールドを思わせるような歌声も含め彼のどの作品も好きだが、新曲「Right Before My Eyes」はとりわけ素晴らしい。彼はReginald Omas Mamode IV/Jeen Bassaとの3兄弟で、彼らの従兄James 'Creole' Thomas名義の『Omas Sextet』にも、6ピース・バンドの中心メンバーとして参加していて、僕はアナログLPをゲットしたばかり。そのリリース元でもある22aを主宰するシーンの重要な存在Tenderloniousも待望のアルバムが来月届く予定で、その名も「Yussef's Groove」という先行のプロモ限定7インチを手に入れたところだ。さらにMax Graefとのコンビが冴えていたGlenn Astroに、Ruby FrancisとAshley Henryを迎えた「Say Yes」が多幸感あふれるビート・メイキング・デュオBlue Lab Beatsと、当面この周辺からは目が離せそうにない。

Jamie IsaacやMo Koloursと同じように、新曲が出るたびに感激して重宝させてもらい、「usen for Cafe Apres-midi」の常連となっているアーティストをさらに挙げるなら、KieferとAzekelだろうか。Leaving Recordsのマシューデイヴィッドに見出され、僕は『Kickinit Alone』を昨年のベスト・アルバム5枚に選んだ極上ジャジー・メロウ・ビーツKieferは、トラック・メイカーであると同時にテラス・マーティン/ジョナ・レヴィーン・コレクティヴ/Mndsgnなどのキーボード奏者としても知られる。Stones Throwからの「Miss U」に続くニュー・シングル「What A Day」がまたしても最高で、6/8リリース予定という新しいアルバムのタイトルも『Happysad』と聞いて、さらなる期待を抱かずにはいられない。現代のカフェ・ミュージックという観点からも見ても、ある意味ど真ん中と言っていいのではないだろうか。

モーゼス・サムニーやサンファ、ダニエル・シーザーらに続く内省的なハイブリッド・ソウル・ミュージック、と前クールでもレコメンドしたAzekelは、マッシヴ・アタック「Ritual Spirit」への客演で名を上げ、プリンスからのお墨付きもあった、ナイジェリアからイースト・ロンドンへ渡ったUKブラック・シンガー・ソングライター。「Don't Wake The Babies」や「Loading」もヘヴィー・プレイしてきたが、最新シングル「Good Wine」はいま最も好きな曲と言っても過言ではないほどグッド・ヴァイブをもたらしてくれる超フェイヴァリット。『Free Soul ~ 2010s Urban』シリーズでもお馴染みの、オセアニアからサウス・ロンドンへ移住してきた男性シンガー・ソングライター、Jordan Rakeiのシルキーな歌声が生きる新曲「Wildfire」や、Jamie Issacが歌うメロウな逸品「One Another」をよくかけてきたJoe Hertzの最新リミックス、クール&シャイニーなラヴァーズ風味が施された「I Owe You」(Cadenza Remix)にも同じようなことが言えるかもしれない。そして極めつけ、メジャー・フィールドでの交流・活躍にも注目が集まるサウス・ロンドンのディーヴァJorja Smithの「Blue Lights」にも触れておきたい。印象深いMVが公開されたこの曲は、2010年代後半が生んだクラシックとして長く愛され、聴き継がれていくだろうという風格をすでに備えていると思う。待ち望んだデビュー・アルバム『Lost & Found』は6/8に陽の目を見る。

この春は、クラブ系のビッグ・アーティストによる新譜も相次いで登場した。『Good Mellows』のコンピ・シリーズでもよくライセンス収録のやりとりをさせてもらっているPampaレーベル主宰DJ Koze(僕はこのドイツの鬼才がセレクトした『DJ-Kicks』の選曲にも感銘を受け、シンパシーを抱いている)は、約5年ぶりとなるヴァラエティーに富んだ大充実の大作『Knock Knock』を発表。先行12インチの「Pick Up」も中毒性の高いダンス・チューンでヘヴィー・プレイ中だったが、それ以外の楽曲もボン・イヴェール/ホセ・ゴンザレス/ロイシーン・マーフィー/カート・ワグナー(ラムチョップ)/スピーチ(アレステッド・ディヴェロップメント)に去年のPampaからの12インチに入っていた「Kitedub」が死ぬほど好きだったMano Le Toughと豪華フィーチャリングで、僕は3LP+CD+7インチ+10インチの限定ボックス・セットを購入してしまった。アルバムを通してDJ Kozeらしいとしか言いようのない“気持ちわるい気持ちよさ”を堪能できる。

シカゴのディープ〜アンビエント・ハウスのレジェンド、ラリー・ハードが24年ぶりにMr. Fingers名義で完成させたアルバム『Cerebral Hemispheres』も、キャリアの集大成と言ってもいいくらい本当に素晴らしい(彼の作品はすべて好きだが)。イマジネイション豊かで美しいアンビエンスに、ジャズ〜ソウル的なアーバン・フィーリングが前に出ていて、真夜中に聴いていると、ハウス・ミュージックの最も甘美な瞬間がここにある、と感じずにいられない。NYからはジョー・クラウゼルによるアフロ・スピリチュアル・ハウス・プロジェクトThe Bayara Citizensの初アルバム『Elektrik Afrika』も届き、ディープ・ハウスとアフロ・スピリチュアリズムが結びついた彼らしいダンス・ミュージックが、エネルギッシュかつヘヴンリーな高みへと誘ってくれる。

また、イタリアの生ける伝説にしてチルアウト・メロウ・ピアノ・アンビエントの最高峰、そして“Good Mellows”の精神的支柱とも言えるGigi Masinも、期待を裏切らない新アルバム『Kite』をデジタル・リリース。とりわけそのタイトル曲は、美しくメランコリックな旋律と音のレイヤーが儚くも琴線に触れる心象風景を描く、「Clouds」や『Wind』に優るとも劣らない絶品中の絶品だ。併せてGigi Masinが強く推薦するDuval Timothyのミスティック&アトモスフェリックなソロ・ピアノ作『Sen Am』も紹介しておこう。サウス・ロンドンとシエラレオネはフリータウンを拠点に、音楽以外にも絵画/写真/デザイン/映像などを手がける孤高のアーティストDuval Timothyが奏でるセンティメンタルなタッチには、神秘的な音の魔法が宿っていて、ゴンザレス『Solo Piano』などを愛する方には、特に一聴をお薦めしたい。

メインストリームに目を移すと、何と言っても2018年を代表する傑作となったのが、ジャネール・モネイの『Dirty Computer』。今年に入って立て続けに発表されたリード曲「Django Jane」「Make Me Feel」「Pynk」がどれも抜群で、期待は高まりすぎるほどだったが、見事にそれに応えてくれた。オープニングのタイトル曲が始まると共にブライアン・ウィルソンのコーラスが聴こえてきたときの感激は忘れられない(僕は思わずSpotifyプレイリストで“カフェ・アプレミディ・ビーチ・ボーイズ”を選曲してしまった)。ファレル・ウィリアムスとの「I Got The Juice」からラストを飾る「Americans」まで、制作にも関わったという天国のプリンスもきっと微笑んでいるだろう、会心の仕上がりだ。そのメッセージが持つ意味の重要性も深くかみしめたい。

前作のEP『Por Vida』もよかったコロンビア生まれアメリカ育ちの女性シンガー・ソングライター/プロデューサー、カリ・ウチスのファースト・アルバム『Isolation』も、高評価の声が多いのもうなずける充実したポップ・ソング集だった。プロデュース陣もサンダーキャット/オンマス・キース/スティーヴ・レイシー(ジ・インターネット)、それにバッドバッドノットグッドといった華のある顔ぶれで、そのBBNGプロデュースでブーツィー・コリンズとタイラー・ザ・クリエイターが客演している「After The Storm」始め粒揃いだが、僕が最も気に入っているのは、去年の夏にリード・カットされていた、ひんやりと室温が少し下がるようなクール・サマー・ソウル「Nuestro Planeta」だ。

シングルやEPも含め女性シンガーでさらにお薦めを挙げるとすれば、シャーデー「Love Is Stronger Than Pride」のカヴァーも聴かせてくれたAmber Mark、カリードとの共演も好相性なAlina Baraz、かなりのお気に入りと言っていいOkay Kayaの「Dance Like U」やRaveena の「Honey」だが、男性アーティストに目を向ければ、まずはジ・インターネットのベーシストPatrick Paige IIの『Letters Of Irrelevance』だろう。予想以上にジャジー&メロウな作風で、もちろんシドも参加し、サンダーキャットの貢献も光っているが、曲名からもディアンジェロへの敬愛を感じさせるネオ・ソウル調の「Voodoo」は特に逸品。メンバーのソロ活動が活発だったジ・インターネット本体も新曲「Roll」(“Burbank Funk”というサブ・タイトルもいい)を発表したばかりで、夏には新作アルバム『Hive Mind』をリリースという話だから、今から楽しみでならない。

男性シンガーでは前クールに引き続き推したい南アフリカ出身のNakhaneや、伝統とモダンが同居するソウル・スタイリストLeon Bridges、名門Stones Throwから相次いで届けられたStimulator Jonesに新旧ブギー・レジェンドのコラボMndsgn×ProphetにGabriel Garzon-Montanoの新7インチ(同レーベルからはアフリカン・トライバル×ネオ・ソウルで話題の女性ヴァイオリニスト/シンガー/プロデューサーSudan ArchivesのニューEPも)、Kintaroにフィーチャーされたアンダーソン・パークやAkua Naruにフィーチャーされたエリック・ベネイなども見逃せないが、LAを中心にビート・メイカー系も豊作だ。Kieferに続く存在になっていきそうなキーボード奏者でもあるLionmilk、もはや風格さえ漂うディープ&コズミックなRas G、対照的にチルアウト・ドリーミンなJoey Pecoraro、そしてNujabesファン必聴の黄金タッグSubstantial×Uyama Hirotoによる「Beyond The Stage」もやはり素晴らしい。

よりフィールドを広げれば、YaejiやAaron Childsもよく選曲している注目レーベルGodmodeからデビューしたChannel Tresの「Controller」が、中毒性抜群のデトロイト・ハウス的なトラックにコンプトン出身らしいウエスト・コースト・ラップが乗り、MVもとてもいい感じ(彼はAaron Childs「Tangerine」やProject Pablo「Winston Surfshirt」のリミックスも手がけていてナイス)。サヴァス&サヴァラス始め多くの名義を使い分けるギレルモ・スコット・ヘレンのプロジェクト、ヴォーカル・チョップを駆使したエレクトロニカからヒップホップへの切れ味シャープなアプローチに定評のあるプレフューズ・73も、ニュー・アルバム『Sacrifices』に先駆けて「Silver & Gold」を公開。何とアプレミディ・レコーズからファースト・アルバム『Silk Noise Reflex』に僕やジャイルス・ピーターソンがコンピに選んでいたキャリア初期の名作も含むEP『Shangri La』をカップリングして日本盤CDをリリースした、NYのフォーキー・メロウな黒人シンガー・ソングライター、ジェイムス・ティルマンをヴォーカルに迎えていて、これは自分のためにある組み合わせじゃないか、と興奮せずにはいられなかった。

そうそう、ヒップホップについても触れておこうと思うが、いちばんよく聴いていたアルバムはJ. Cole『KOD』、ということになるだろうか。彼の作品はいつも、メロウ&ジャジー好きな自分には好みのテイストだが、今作はよりミニマムなビートになり、現代社会にはびこる様々な“中毒”についてライム&フロウするコンシャスな内容となっている(確かに東京で暮らしていてもドラッグ中毒やセックス中毒はともかく、マネー中毒やソーシャル・メディア〜SNS中毒はよく見かけるような気がする)。ラストの「1985」を聴き終える頃にはケンドリック・ラマー『DAMN.』との共通点に思いを馳せているのは僕だけだろうか。シングルでは衝撃的なMVも話題騒然のチャイルディッシュ・ガンビーノ「This Is America」もエントリー。僕はハイライフなどの西アフリカ音楽にも通じるようなこの心地よいサウンドが、たまらなく好きなのだ。

ジャズではとりわけサウス・アフリカ勢に注目。前々回Thandi Ntuliの『Exiled』を推薦したときにも名を出した南アフリカの若きベーシスト/コンポーザー、Benjamin Jephta(ピアノのKyle Shepherd、ドラムのClaude Cozensとのトリオでも活動していた)の『The Evolution Of An Undefind』は、言ってみればロバート・グラスパー・エクスペリメントへの南アからの回答。アルバムの幕開きからRGEとの共鳴が感じられ、デリック・ホッジに捧げた「Dear Mr Hodge」という曲もとてもよいが、圧巻はその影響がダイナミックに躍動する「Identify」。パーソネルの多くが重なるThandi Ntuliの名曲「It's Complicated, Pt.1」(僕は思わずサティマ・ビー・ベンジャミン×グレッチェン・パーラトのよう、という言葉で称賛してしまった)の兄弟のようにたおやかでメロウな「Choice」も素敵だ。アメリカにおけるジャズとヒップホップ/R&Bの融合の象徴がRGE『Black Radio』なら、これは90年代以降のクワイトを始めとする南アフリカのクラブ・ミュージックを踏まえたジャズのエポックメイキングな重要作、と言うことができるだろう。

クワイトとジャズの関係性という意味からも、南アフリカ・ジャズ・ピアノの歴史的大名盤と言える、Moses Taiwa Molelekwaの1998年作『Genes And Spirits』が2LPとして復刻されたことも(オリジナルはCDのみのリリース)、この上なく大きなトピックだ。2001年に惜しくもこの世を去ったMoses Taiwa Molelekwaは、現代サウス・アフリカ・ジャズ・ピアニストの最高峰と讃えられ、彼の死は南アのジャズ・シーンにとてつもない空洞を生んだと言われる伝説的存在。やはりたおやかでメロウな「Tsala」に始まり、ブロークンビーツ〜ドラムンベース的なシャープなリズム感覚も冴える「Spirits Of Tembisa」、親指ピアノも印象的なスピリチュアルな「Down Rockey Street」と続き、オープニングから至高の名作が並ぶこのセカンド・アルバム(ジャケットの表情も大好きだ)には、チューチョ・ヴァルデス(キューバ)〜フローラ・プリム(ブラジル)〜ブリス・ワッシー(カメルーン)らも参加し、芳醇なアフロ〜カリビアンの風合いを感じさせる楽曲まで掛け値なしに最高。これぞ“Kwaito Jazz”(クワイトの時代のジャズ)の金字塔という感じで、20年前の作品でありながら、現在進行形でダラー・ブランドからKyle ShepherdやBokani Dyerまでの南ア・ジャズの歴史をつなぐような音楽性だ。DJでかけると必ずオーディエンスから問い合わせを受けるのも嬉しく、早くも入手困難という状況のなか、僕は少しでも多くの方に聴いていただきたいな、と日本盤CD化を原盤元に問いかけたところ、快い返事が戻ってきて、6月中にはアプレミディ・レコーズからのリイシューが実現しそうだ。

そして、そのMoses Taiwa Molelekwaへのオマージュとしか思えない名演「Neo Native」を表題曲に、ピアノ・トリオ編成のニュー・アルバムを発表したばかりなのが、Kyle Shepherdと並んでサウス・アフリカのジャズ・シーンの期待を集めてきたピアニスト/コンポーザー/プロデューサー/であり、Benjamin Jephtaと並ぶ南アのもうひとりの重要ベーシストShane Cooperが組んだプロジェクトMABUTAのピアニストでもあるBokani Dyer。かつてはマッコイ・タイナーのようなスピリチュアル・ジャズ的な側面ものぞかせた彼が、ダラー・ブランドの引用もまじえたりしながら、西アフリカからカリブ海までのリズムを内包したメディテイティヴな調べを奏でている。ドラムはThandi NtuliやBenjamin Jephtaの作品でも叩いているSphelelo Mazibukoというのもポイント。

もちろん日本盤CDが出たMABUTAの『Welcome To The World』の充実ぶりにも触れないわけにはいかない。幕開きを飾るタイトル曲から、Shane CooperがKyle ShepherdやBokani Dyerらと確かなキャリアを築いてきた人気ベーシストであると同時に稀代のビート・メイカーでもあることを示唆してくれる、フライング・ロータスあたりにもリンクするような快作。続く「Bamako Love Song」は、ハイライフ始めマリからエチオピアまで様々なアフリカ音楽の要素をはらみながら未来的なサイケデリック・ジャズを聴かせる、彼らの魅力を代表するような曲で、活況を呈するサウス・ロンドンUKジャズ新世代との共振性を象徴するように、シャバカ・ハッチングスをフィーチャー(前回紹介したサンズ・オブ・ケメットに先立って、彼が南アフリカを訪れ親交を深めたミュージシャンたちと作り上げたシャバカ&ジ・アンセスターズの『Wisdom Of Elders』が、南アのジャズが注目を集めていくきっかけのひとつになったことは間違いないだろう)。アフロ・ジャズ版“Kid A”という惹句や、チャールズ・ミンガス〜ジャコ・パストリアスからスクエアプッシャーまでの遺伝子を継ぐというような形容、リミックスを手がけているデイデラスなどLAビートとの同時代感にもうなずける、ダイナミックなエレクトリック・ジャズ・アルバムだ。

Moses Taiwa Molelekwaとほぼ同じGW前半に2LPを手に入れたのを機にDJでヘヴィー・プレイしていて、よく「これは何ですか?」」と訊かれている、プエルトリコの首都サンファンを拠点とする5人組のエレクトリック・アンサンブルIFE(イフェ)の『IIII+IIII』も、併せてレコメンドしておこう。昨年末に海外のメディア(確かNPR)で2017年ベスト・アルバムのひとつに選出されていて、気になっていたのだが、CD/レコード共にようやく日本に入荷してきたところ。キューバやジャマイカ、西アフリカのヨルバ的なフィーリングと、チルステップ×ベース・ミュージック×バレアリカの交配が、まさにフューチャー・アフロ・カリビアンという鮮やかさの期待以上の傑作で、2LPはジャケット・サイズも大きくデザイン映えするうえに、リミックスも3曲収録。最近人気のヴードゥーホップ一派にも通じる、電子パーカッションが印象的なゆるめハイブリッド・エスニック・グルーヴ「House Of Love」は、レフトフィールド好きだけのものにしておくのはもったいない絶品のメランコリック&シャーマニックなトライバル・エレクトロニカで、最もスピンしているが、アフリカ色の強い「Umbo」やスティーヴ・ウィンウッド「Higher Love」の魔法的かつ独創的なカヴァーも、かけると問い合わせを受けることが多い。モダン・エレクトロニックとフォルクローレの邂逅で時の人となった、「House Of Love」のリミックスも提供しているエクアドルの鬼才ニコラ・クルースも、彼らを“The Future Of Electronic Music”と絶賛しているそうだ。

同タイプの電化オーガニックでセクシーなスロウ・グルーヴでは、CalentitoからPalm Unitのスピリチュアルなジェフ・ギルソン・トリビュート作と共に日本盤CD化された、先月日本ツアーにもやってきたアルゼンチン出身のフォーキー・エレクトロBarrio Lindo『Albura』の“クンビア以上ハウス未満の微熱な横の揺らぎ”も聴いてほしいが、IFEと同じく2LPで購入してDJプレイしているジャマイカ・ミーツ・ノルウェイのジャズ×ダブ音響の傑作が、Sly & Robbie meet Nils Petter Molvær名義の、その名も『Nordub』だ。レゲエ界が世界に誇る最強の“Rhythm Twins”と北欧フューチャー・ジャズの孤高のトランペッターの顔合わせに、ギター/エレクトロニクスを操るノルウェイのEivind Aarsetとフィンランドのエレクトロニック・プロデューサーでパーカッション/ライヴ・ダブを担当するVladislav Delayが加わったセッションで、ダーク・アンビエントにも通じる名リズム隊と未来派ジャズの進化形が聴ける。特によくプレイしているのは「If I Gave You My Love」と「Politically KKKorrrekkkttt」で、前者はジョー・アーモン・ジョーンズ「Mollison Dub」、後者はサンズ・オブ・ケメット「My Queen Is Nanny Of The Maroons」と一緒にかけている、と言えば現在進行形UKジャズとダブやカリビアンとの親和性が伝わるだろうか。

ジャズではいま最も話題を呼んでいるだろう、ロバート・グラスパー(ケイトラナダによる『ArtScience』リミックス盤も、僕はオリジナル以上にアーバン・メロウで好きだった)とテラス・マーティンを中心に、クリスチャン・スコット/デリック・ホッジ/ジャスティン・タイソン/テイラー・マクファーリンと、新世代ジャズ・シーンを牽引する極めつけの精鋭が集結したスーパー・グループR+R=Nowも、まもなくBlue Noteから出るアルバム『Collagically Speaking』からリード・シングル「Change Of Tone」をエントリーしているが、ジャスティン・タイソンがドラムを叩いている、ミント・コンディション/EW&F/スティーヴィー・ワンダー/レディオヘッド/J・ディラに影響を受けたという6人組Freelanceも見逃せない。NYを中心とした現代ジャズの信頼できる紹介者でありハブとなっているRevive Musicから『Yes Today』をリリースしたばかりで、そのリード・トラックだった「Band Plays On」のポップな輝きと伸びやかで開放的なグルーヴには抗えない。

好調が続くSunnysideからの、ヴェネズエラ出身でNYで活躍するピアニストEdward Simonが自身のカルテット(ドラムはブライアン・ブレイド)に管楽5人組のウィンド・アンサンブルやグレッチェン・パーラト(相性抜群)のヴォーカル、アダム・ロジャースのギターなどを迎えた『Sorrows & Triumphs』も素晴らしい。心地よく美しいコンポーザー/アレンジャーとしての彼の魅力が花開いていて、アルゼンチンのモダン・フォルクローレやブラジルのミナスのたおやかなサウンドを好きな方にも薦めたくなる。とりわけ「Venezuera Unida」には感動、ヴェネズエラ音楽をジャズ化した最良の例と言えるかもしれない。

その他では、Blue NoteからウィルコのギタリストNels Clineが盟友Julian Lageと再びタッグを組んだ新ジャズ・プロジェクトThe Nels Cline 4も登場しているが、シカゴのInternational Anthem周辺からも相変わらず目を離せない。アヴァンギャルド・ジャズ×フューチャー・ソウルで注目を浴びたBottle Treeのメンバーで、プロデューサー/コルネット奏者のBen LaMar Gayの日本限定企画盤『Downtown Castles Can Never Block The Sun』は、シカゴらしくAACMから音響派ポスト・ロック、さらにコズミックなR&Bやブラジル音楽まで混沌とないまぜになったメルティング・ポット。クラブ・ジャズ・ファンには懐かしい名前だろうニコラ・コンテやジェシカ・ローレン(『Good Mellows For Moonlight Rendezvous』のエンディングに入れた「A Pearl For Iona」は、夢の中で鳴っているような死ぬほど好きな曲だ)の新作も、彼らの(ラウンジーでありながら)スピリチュアル&モーダルとの親和的な距離感をかみしめながら聴いている。

ラテン・アメリカではアルゼンチン勢が入荷ラッシュで相変わらず豊作だった。中でも印象に残ったのは、2016年録音のモダン・フォルクローレ知られざる名作、コルドバの女性シンガー/ピアニストのClara Prestaとコントラバス奏者Fede Seimandiのデュオによる『Casa』(このタイトルには名盤が多いと思う)。優美な旋律に瑞々しいハーモニー、カラフルで透明感のあるアンサンブルによって新緑の季節に似合う叙情性をたたえている。

ネオ・フォルクローレ・シーンを名実ともにリードしてきたフアン・キンテーロ/アンドレス・ベエウサエルト/マリアーノ・カンテーロの黄金の3人組、アカ・セカ・トリオも実に9年ぶりとなる(僕はその直後にコンピ『素晴らしきメランコリーのアルゼンチン』を編んだのだった)新たなスタジオ録音作を届けてくれた。その洒脱なサウンドは健在で、1曲目の「Orto Atardecer」から微笑んでしまったのは僕だけではないだろう。

そのアカ・セカ・トリオのフアン・キンテーロが、ディエゴ・スキッシ作品でも知られるバンドネオン/打楽器奏者のサンティアゴ・セグレとピアニストのアンドレス・ピラールと組んで、あのデュオ・フアレス=キローガとエドゥアルド・ラゴスによる1963年作に触発されて制作した『Patio』も好盤。さらにブエノスアイレスの男性シンガー・ソングライター/マルチ・プレイヤーFabricio Robles、涼やかで快いモダン・フォルクローレ風味の女性歌手/ギタリストCecilia Bernasconi、アコースティックなアンサンブルでエグベルト・ジスモンチからパット・メセニーまでをカヴァーしているペルー生まれでアルゼンチンに移住したジャズ×クラシック×ミニマル音楽のチェロ奏者Rafael Delgado、アコースティック・ギターの“Calma”(穏やか)で繊細な心地よい音色をソロ録音で奏でるウルグアイ出身アルゼンチン経由のギタリストGustavo Ripaあたりも聴き逃せない。

現代ブラジルを代表するギタリストになったふたり、カート・ローゼンウィンケル『Caipi』の共同プロデューサーとして名を上げ、来日公演でも大活躍だったペドロ・マルチンスと、彼の先輩であり、アミルトン・ヂ・オランダ・キンテートの重要メンバーであるダニエル・サンチアゴによる、NYの名門Adventure Musicからリリースされた美しいギター・デュオ作『Simbiose』も必聴盤だ。僕はこのアルバムでペドロ・マルチンスのスキャットのファンにもなってしまったが、いちばんのフェイヴァリットは曲名通りピースフルな空気が流れる「Paz」。

ブラジルではさらに、デビューEP『Agost』を発表したばかりの男性シンガー・ソングライターArthur Meloの、ホセ・ゴンザレスやファビアーノ・ド・ナシメントにも通じるようなそのタイトル曲にも注目を促したい。現代サンバを代表する男性歌手マルコス・サクラメントが、盟友ルイス・フラヴィオ・アルコフラとのデュオで吹きこんだ、ノエル・ホーザ作品をよく歌ったプレ・ボサノヴァ期の名シンガー、アラシー・ジ・アルメイダへのトリビュート作や、ベンジャミン・タウブキンとの親交もある黒人ピアニストHercules Gomesによるシキーニャ・ゴンザーガ集(ヴァネッサ・モレーノがゲスト・ヴォーカルとして参加)なども同様だ。リイシューでは何と言っても、カフェ・アプレミディ・クラシックとなって久しいジャイミ&ナイールの『Jaime & Nair』と同じ1974年の木もれ陽フォーキー・サイケ・ブラジレイロ名盤、ナイーリの『Naire』を推したい。

最後に、ロック〜ポップ〜シンガー・ソングライター系に駆け足で触れていこう。アルバムが安定の聴き応えだったヴェテランを挙げるならシー・アンド・ケイク/オッカーヴィル・リヴァー/チリー・ゴンザレス、それにライ・クーダーといったところか。女性アーティストで特に気に入ったのはCaroline Says/Aisha Badru/Many Rooms/Grouperあたりで、Tess Roby/Sara Serpaなどが続く。Vansire〜Aquilo〜The Shacksはポスト・チルウェイヴ的なドリーム・ポップ〜メランコリー・ポップ〜レトロ・ポップの優良作という感じ。

チルウェイヴと言えば条件反射的に浮かんでしまうウォッシュト・アウト、ポスト・モッキーの呼び声も高いバスティエン・ケブ、DIYソウル・ポップの有力株ジンジャー・ルートも、それぞれの最新シングルをフィーチャーしている。そして僕には音楽を聴き始めた80年代前半に出会ったブライアン・イーノとの共作盤が印象深い(その後もテリー・ライリー/デヴィッド・バーン/ピーター・ゲイブリエル/ビョークらと歴史的共演の数々を残している)、“アンビエント界のチェット・ベイカー”の異名もとる異才トランペット・レジェンド、ジョン・ハッセルの来たるべきニュー・アルバム『Listening To Picture』からの先行公開曲にも、ぜひじっくりと耳を傾けてほしい。

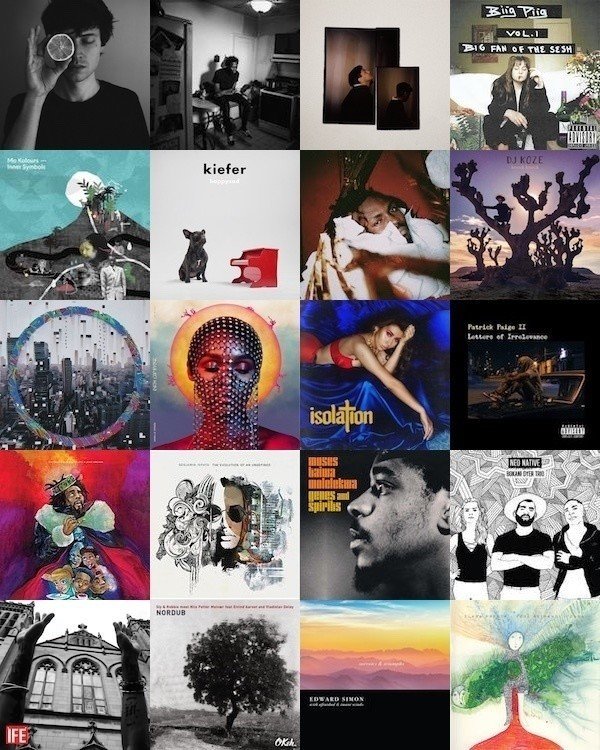

Tom Gallo『Tell Me The Ghost』

Saba『Care For Me』

Jamie Isaac『(04:30) Idler』

Biig Piig『Big Fan Of The Sesh, Vol.1』

Mo Kolours『Inner Symbols』

Kiefer『Happysad』

Azekel「Good Wine」

DJ Koze『Knock Knock』

Mr. Fingers『Cerebral Hemispheres』

Janelle Monae『Dirty Computer』

Kali Uchis『Isolation』

Patrick Paige II『Letters Of Irrelevance』

J. Cole『KOD』

Benjamin Jephta『The Evolution Of An Undefined』

Moses Taiwa Molelekwa『Genes And Spirits』

Bokani Dyer Trio『Neo Native』

IFE『IIII+IIII』

Sly & Robbie meet Nils Petter Molvær『Nordub』

Edward Simon『Sorrows And Triumphs』

Clara Presta - Fede Seimandi『Casa』

本多義明(「usen for Cafe Apres-midi」ディレクター) Yoshiaki Honda

この「Voice of “usen for Cafe Apres-midi” Crew」では、ほぼ毎回、気づくと男性ヴォーカルの作品をチョイスして紹介していることが多いのですが、今回は女性ヴォーカルのアルバムで個人的に気に入ったリリースがありましたので選んでみました。アルゼンチンのフォークロア系の作品で、セシリア・ベルナスコーニの『Puente En El Mar』です。フォークロアといっても民族的~牧歌的な佇まいが強いというわけではなく、現代的で洗練されたバンド・サウンドがすごく良くて、しっくりと耳に馴染みます。その現代的なサウンドとセシリア・ベルナスコーニのヴォーカルが、ほどよく涼しく心地よく、そして優しく、徐々に蒸し暑くなってくるこれからの季節に癒しをくれるような、そんな好作品です。今回のEarly Summer Selectionにも何曲か選んでいます。ぜひ聴いてみてください。

Cecilia Bernasconi『Puente En El Mar』

中村智昭 Tomoaki Nakamura

レコードに針を落とした瞬間に天を仰ぎ、思わず洩れた言葉は「最高かよ」でした。シャーデー「Smooth Operator」などその全てがよく世に知られた楽曲のカヴァーでありながら、どれも艶やかに鈍く光るこの圧倒的なオリジナリティー。野性が果たした、今日における極めてアーバンなセンスとの理想的な融合の姿がここにあります。本選曲の流れにナチュラルにはまったのはザ・システム「Don’t Disturb This Groove」とアル・B. シュア!「Nite And Day」で、メロウな夜にトロリと溶けてゆくような官能的な感覚。Bar Musicで毎夜お客様からの問い合わせ殺到中のサマー・クラシック、TLCの「Waterfalls」は、次回夏本番セレクションへの文字通りの“とっておき”といたしました。

Meshell Ndegeocello『Ventriloquism』

Dinner-time 月曜日18:00~24:00

Cafe Apres-minuit 火曜日0:00~2:00

添田和幸 Kazuyuki Soeta

好リリース・ラッシュでチェックが追いつかず、嬉しい悲鳴を漏らしながらフレッシュに選曲した今回のセレクション。その中でもアルバム単位で繰り返し聴いているLAをベースに活動するマルチ・インストゥルメンタリスト、Tristan de Liègeのニュー・アルバムをご紹介。全18曲95分を超す大作ですが、どこか日本の古都を連想させる、オリエンタルな音像が浮かび上がるアルバム全体が1曲のように作り込まれた一枚。日本の梅雨はアルバム・タイトルのように小雨とはいかないけれど、これからの季節にぴったりな作品だと思います。

Tristan de Liège『Kosame』

Dinner-time 火曜日18:00~24:00

Cafe Apres-minuit 水曜日0:00~2:00

中上修作 Shusaku Nakagami

むっとした夏の夕闇の薫り。また夏がやってきた、という感慨以上に極めて個人的な「懐かしさ」がよみがえる。嗅覚には視覚や聴覚以上に脳の奥底までとどく力が宿っていて、一瞬にして昔日の情景を連れてきてくれる。エマニュエル・ベローニの声を初めて聴いたとき、晩夏に訪れたイタリア旧市街の匂いを「視た」気がした。夏の薫りは彼自身が先天的に獲得した賜物なのだろう。

Emanuele Belloni『E sei arrivata tu』

Dinner-time 水曜日18:00~24:00

Cafe Apres-minuit 木曜日0:00~2:00

髙木慶太 Keita Takagi

ブラジルのもう一人のジョアンとして信奉して止まないジョアン・ドナートの未発表音源がなんとCD4枚組でリリースされた。マスタリング前と思しき生々しい音像は賛否の分かれるところだが、未発表とはいえ絶頂期の録音だけに楽曲のクオリティには文句のつけようがない。中でも驚いたのは1989年作の『Janela Da Urca』で、レイト80sなシンセ・サウンドの洪水はまさにイマの気分。キラキラとしたアーバンなテクスチャーに酩酊感のあるドナート本人のヴォーカルがちりばめられ、快楽指数の異様な高さに骨抜きにされる。惜しむらくは曲が短いことか。マスタリングを施して7インチ・シングル・カットを切望する。

Joao Donato『A Mad Donato』

Dinner-time 木曜日18:00~24:00

Cafe Apres-minuit 金曜日0:00~2:00

FAT MASA

梅雨の季節を払拭するような清々しいSophie And Peter Johnstonの「Torn Open」。最近、四十肩で肩を高く上げることは叶いませんが(笑)、雨に唄えばのジーン・ケリーのように雨の中を踊り出したくなります。

Sophie And Peter Johnston『Sophie And Peter Johnston』

三谷昌平 Shohei Mitani

今回、ご紹介させていただくのは、サンパウロ生まれでイギリスを拠点に活動する女性歌手モニカ・ヴァスコンセロスの2017年作より、カエターノ・ヴェローゾの名曲「London London」のカヴァーです。彼女はこの曲を親交の深いロバート・ワイアットをプロデューサーに迎え、ギター、ピアノ、ベース、ドラムスといったオーソドックスな編成によるシンプルなアコースティック・ブラジリアンに仕上げていて、心に沁みる素晴らしいカヴァーとなっています。アルバムには他にもジョアン・ボスコ&アルヂール・ブランキ、イヴァン・リンス&ヴィトール・マルチンス、ゴンザギーニャ等のMPB名曲を多数収録していますので、興味のある方はぜひ聴いてみてください。

Monica Vasconcelos

『The Sao Paulo Tapes: Brazilian Resistance Songs』

渡辺裕介 Yusuke Watanabe

初夏というのにもう猛暑です、九州は。そしてジメジメと梅雨とベタベタしなくてはならない。そんなジメジメベタベタを一瞬にしてサラサラにしていまうアルバムがリリースされました。Indigo Jam Unitが活動停止中のBasis Recordsから沈黙を破り登場したのは、ハワイの黒人シンガー・ソングライターRon Artis II(ロン・アーティス・セカンド)。父親はモータウンのスタジオ・ミュージシャンで、ベースを弾いていたらしいです。サウンドは、ロコでカラパナなサーフ・ロックではなくて、アシッド・フォーク~ベン・ワット側のフォーク・ギターに、黒人らしいソウルフルで繊細なヴォーカル。どの曲も印象的で心に刻まれる、この夏ずっと聴いていたいアルバムです。来日も期待してしまいますね。

夏バテ前に夏バテになりそうな暑さ。皆さまお気をつけて。では真夏にまた。

Ron Artis II『Acoustics』

Dinner-time 金曜日22:00~24:00

Cafe Apres-minuit 土曜日0:00~2:00

富永珠梨 Juri Tominaga

2018 Early Summer Selectionは、タイ生まれニュージーランド育ち、現在はバンコクを拠点に活動する若きシンガー・ソングライター、プム・ヴィプリットが今年の春にリリースした「Lover Boy」をピックアップしました。待ちきれない夏への想いが弾ける、最高にポップでブギーな、清涼感あふれるサマー・チューン。楽曲の素晴らしさはもちろんなのですが、彼自身が出演しているミュージック・ヴィデオの映像や世界観が、たまらなくキュートで魅力的なんです。夏の陽射しあふれる午後のビーチ・サイド、誰もが振り返る笑顔がとびきりチャーミングな美しい女の子と、そんな彼女に軽くあしらわれながらも、めげずに口説き続けるプム・ヴィプリット扮する気のよさそうな男の子。寄せては返す波のように、近づいたり離れたりしながら海岸線を歩き続ける若い二人。アメリカ西海岸を思わせるバンコクの美しい海辺の風景と、カラフルなネオン管で彩られたナイト・マーケットをバックに描かれる「夏の正しい男女の出会い方」。まるで懐かしのトレンディー・ドラマのオープニング(1990年フジテレビ放送『恋のパラダイス』など)を観ているかのような、なんともいえない高揚感と照れくさ感がこみ上げてくる、甘酸っぱく愛らしいミュージック・ヴィデオです。少しフライング気味な「夏の胸騒ぎを感じる」1曲を、アーリー・サマーのベストワンにセレクトしました。

Phum Viphurit「Lover Boy」

小林恭 Takashi Kobayashi

7年ぶりに大好きなキップ・ハンラハンの新譜『Crescent Moon Waning』が発表されました。NYの多国籍で混沌とした世界観は相変わらずですが、なぜかいつも新鮮な音が聴こえてきます。その時代の空気感を内包した人間臭い哀愁が漂っていながらも洗練されているからでしょうか? 今回も「We Were Not Alone」など名曲ぞろいですが、切ないメロディーが好みな「She And He Describe The Exact Same Intimate Moment」を選曲しています。キップ・ハンラハンといえば、以前に僕がインテリア雑誌「ELLE DECO」の取材で好きなミュージシャンは? との問いにミニー・リパートンとキップ・ハンラハンと答えて(橋本さんは今もその号をカフェ・アプレミディに置いてくれています! 感謝)その直後、橋本さんと渋谷を歩いていたらなんと偶然キップが前から歩いてきて握手をしてもらったという奇遇な体験があります。あれから何と20年近くの年月が経とうとしていますが、こうして彼のパワフルな新作が聴けてとても嬉しいです。

それともう1枚紹介したいのが、ミュンヘンを拠点に活動する日本人ドラマー、福森進也氏のトリオがECMから発表した『For 2 Akis』です。先日原宿で伊藤ゴローさんとのデュオでのライヴを観て、そのリズムを叩くというのではなく、風や水の音を奏でるような演奏に感銘を受けました。ほとんど人前で2人で演奏したことはないとの話でしたが、息の合った演奏はとても素晴らしかったです(福森さんのリクエストでアドリブで演奏したヘンリー・マンシーニの「ムーン・リヴァー」やビートルズの「イン・マイ・ライフ」が特に素敵でした)。トリオでのライヴは観たことがないですが、次回はぜひ体験したいです。アルバムは正確で抑制の効いた演奏に環境音的なドラムが絡みながら、福森さんの作曲したメロディーが心地よく空間に響きます。今回はこちらも切ないメロディーが好みな「Mangetsu No Yube」を選曲しています。

ぜひともアルバムを通しで聴いてほしい2枚を紹介してみました。

Kip Hanrahan『Crescent Moon Waning』

Shinya Fukumori Trio 『For 2 Akis』

ヒロチカーノ hirochikano

早いもので季節は春から夏へ。そんな初夏の爽快な青空をイメージしながら選んだ1曲目は、シンプルでヌケのいい旋律が耳に残ったSure Sureの「New Blome」。今回のクールも自分の耳と感覚だけを頼りに、世界中で発信され続ける現代進行形のインディー・ポップを中心に選曲しましたが、中でも特筆したいのが、全作品で素晴らしいサウンド・センスを聴かせてくれるMockyから、サビのリフレインが心に残った最新作「Music Save Me (One More Time)」と、そのノスタルジックな音の流れでつながったJoey Dosikの「Running Away」。彼らのように本物の音楽の質感を現代に継承するアーティストは、「usen for Cafe Apres-midi」で今後もしっかりと紹介していきたいですね。そして後半は一転して、より前衛的な感性のエレクトロやミクスチャー系、オルタナティヴ・ポップを中心に選びましたが、中でも卓球の音をビートに重ねながら展開していくユニークなアレンジが秀逸だったGibbzの「Stay For A While」を紹介します。実はこの曲、サンプラーを使って独り宅録で創られたようですが、そんなこの曲のライヴ風景が収められた動画を観て、その類希な彼の才能にさらに驚かされました。

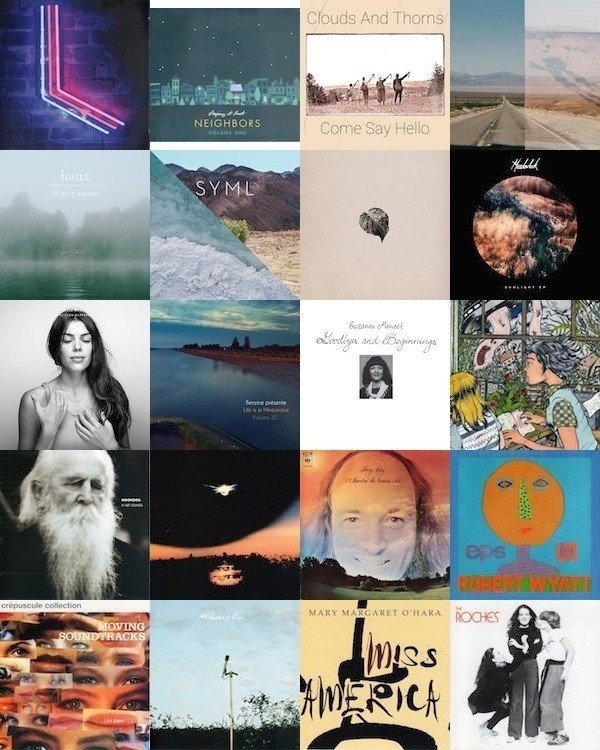

Sure Sure『Sure Sure』

Mocky『How To Hit What And How Hard』

Joey Dosik『Game Winner - EP (Deluxe Edition) 』

Gibbz『Above Water』

吉本宏 Hiroshi Yoshimoto

シチリアの海沿いの道を行く古びたフィアットの窓から吹き込む夏の乾いた風に乗って流れてくる「Prickly Pear」のアコースティック・ギターとバンジョーの音色。イタリア・モデナ生まれのSara Ammendoliaの清々しい歌声が鮮やかな夏空に舞う。

Her Skin『Find A Place To Sleep』

高橋孝治 Koji Takahashi

今回のディナータイム選曲は、フランス出身のH1987というアーティストが奏でる美しいインストゥルメンタル・ナンバー「Forest Of Grey Time」をイントロとしてスタートしてみました。このアーティストについての詳しい情報はわかりませんが、YouTubeに自身のチャンネルを持ち、Bandcampで多くの作品を無料で提供しているので、今後いろいろとチェックしてみたいと思います。そしてこの美しいインストゥルメンタル・ナンバーに続けたのは、2010年から活動し多くの作品を発表していたにもかかわらず最近になってその存在を知った、オーストラリアはメルボルン出身のペイパー・カイツが2015年にリリースしたセカンド・アルバム『Twelvefour』よりピックアップした、透き通った風のようなメロディーが心地よい「Turns Within Me Turns Without Me」です。今年に入るまでこの素晴らしいバンドを知らなかったので、ここ最近は彼らの2013年作のデビュー・アルバム『States』と先に挙げた『Twelvefour』をかなりの頻度で聴いているのですが、今年の4月にタイミングよくニュー・アルバム『On The Train Ride Home』がリリースされたので(今のところ配信オンリーですが)、次回の選曲でこの新作からの作品を取り上げたいと思います。そして春の選曲でご紹介したスリーピング・アット・ラストの名曲「I'll Keep You Safe」を今回は少しだけアレンジが違うUKヴァージョンでセレクトし、ニュージャージー州ハズレット出身の Rich Andruskaによるプロジェクト、クラウズ・アンド・ソーンズが昨年発表したアコースティックなハッピー・チューン「Come Say Hello」や、仄かに霞がかかったようなサウンドを放つテネシー州のナッシュヴィルを拠点に活動するオールド・シー・ブリゲイドが、愛というものを維持することでどのように自身が成長するのかを歌にしたと語る「Wash Me Away」に繋げました。そしてまたしてもペイパー・カイツのメランコリックな「A Silent Cause」を挟み、イギリス出身の2人組ユニットAquiloが 2月に配信リリースしたニュー・シングル「Silent Movies」や、こちらもイギリス出身のミュージシャンでありフィルム・フォトグラファーでもあるウッドソン・ブラックのプロジェクトHauxのドリーミーで浮遊感のある「Seaside」をセレクトし、続けて今年の1月にリリースされた18歳のシンガー・ソングライター、カラム・ジェイムスによるティーンエイジャーが持つ将来への想いを歌にした「When I Grow Old」や、ウェールズ語でシンプルという意味を持つSYML(シアトルに近い都市、イサクア出身のブライアン・フェンネルによるプロジェクト)のささやくような歌声と柔らかなメロディーが心の中にセンティメンタルな情景を投影する「Fear Of The Water」なども選曲に織り込みました。そしてディナータイム前半の最後には、エデン・フォックスのチャイムの響きが幻想的な「Patience」という美しいインストルメンタル・ナンバーを後半に繋げるインタールードとして配置しています。

ディナータイム後半はスコットランド出身のシンガー・ソングライター、Listsの3月に配信リリースされた5曲入りEP『EP 1』よりメランコリックなフォーキー・チューン「Haven Lea」からスタートし、ガラス細工のような透明感のあるピアノの音色に、繊細なタッチで歌われる女性ヴォーカルの調べがセンシティヴに響くMeadowlarkの「May I Have This Dance」を続けてセレクト。この作品はフランシス・アンド・ザ・ライツというアーティストのカヴァー・ソングなのですが、フランシス・アンド・ザ・ライツがチャンス・ザ・ラッパーを迎えてコラボレイトしているリミックス・ヴァージョンも配信リリースされていますので、興味のある方は検索してみてください。そして前回の選曲でも紹介したファースト・エイド・キットのニュー・アルバム『Ruins』より、今回は「To Live A Life」をピックアップし、ニューヨークを拠点に活動しているシンガー・ソングライター、ジュリー・バーンの「Sleepwalker」に繋げました。この作品は仄かに伝説の英国女性フォーク・シンガーであるブリジット・セント・ジョンを感じさせますね。他には前半でも取り上げたSYMLがシアトル出身のジェン・チャンピオンという女性アーティストをゲスト・ヴォーカルに迎えて発表した「Leave Like That」や、イギリスはロンドンを拠点に活動するシンセ・ポップ・バンド、ゾラ・ブラッドが昨年リリースしたデビュー・アルバム『Infinite Games』の中からアルバムのラストを飾る美しいナンバー「Get Light」、そして心音のように響くシンセの音色が心を落ち着かせるノースキャロライナはダラム出身のシンガー・ソングライターAutumn E.によるプロジェクト、ムーン・レイサーの「Song Of The Mogwai」などをセレクトしています。ちなみに自分はこのムーン・レイサーの作品をウェブ・マガジン「BENZINE」が定期的に配信しているコンピレイション・アルバム『Life Is A Minestrone』のVolume 20に収録されていて知りましたが、現在(2018年5月)この無料でダウンロードできるコンピレイション・アルバムはVolume 28まで配信されていますので、こちらも興味のある方はチェックしてみてください。

そして今回のミッドナイト・スペシャルは、デンマークのキーボーディストでニューエイジ・ミュージックのパイオニアとして知られるKlaus Schønningがプロデュースをして、プライヴェイト・プレスという形で1981年にひっそりとデンマークでリリースされていたスザンヌ・メンゼルの唯一作でレコード・コレクター垂涎の『Goodbyes And Beginnings』にスポットを当てて、そこからピックアップした作品を軸として構成を考えてみました。この作品はブリティッシュ・フィメイル・ フォークが好きな人なら間違いなくノックアウトされる繊細で美しいアコースティックな響きを持った作品ですが、特筆すべきは前述したニューエイジ・ミュージックのパイオニアとして知られるKlaus Schønningがプロデュースしていることで、スペイシーな彼のテイストが控えめにも美しく彼女の作品をコーティングしていると思います。しかし今回セレクトした「I Feel It Starts Again」と「The Ghosts」という2曲は例外で、Klaus Schønning節が炸裂したニューエイジ・フォーキー・アンビエントとでも呼ぶべき作品に仕上がっており、この2曲の存在が世界中のレコード・マニア達を驚愕させた一番の理由だと思います。それにしても自分はアメリカはもちろん、ブリティッシュやヨーロピアン系のフィメイル・ フォークが昔から大好きで、それなりの知識を持っているつもりでいましたが、このスザンヌ・メンゼルというアーティストは最近になるまでその存在を知りませんでした。自分がこのアーティストを知るきっかけになったのは、2016年にYouTube上で公開された、レコード・コレクターとしても有名なアメリカ人俳優のイライジャ・ウッドが自身のレコード・ルームで彼のコレクションを紹介する番組の中で、デンマーク人レコード・ディーラーから手に入れたというこの作品に触れたときでした。そのサウンドを初めて聴いたときはかなりの衝撃で、まだまだ知らない過去の素晴らしい音源が存在していたことにとても驚きました。そして今年の2月に37年の時を経てこの作品が初の公式ヴァイナル・リイシューされたことを記念して、今回0時からのミッドナイト・スペシャルで取り上げた次第です。

それではざっと今回のミッドナイト・スペシャルをご紹介いたしますと、まずはニューエイジ・フォーキー・アンビエントな楽曲であるスザンヌ・メンゼルの「I Feel It Starts Again」をセレクトするプロローグとして、ニューエイジ・ミュージックの始祖と呼ばれるヤソスが1975年に発表したファースト・アルバム『Inter-Dimensional Music』より「Libra Sunrise」をイントロに選びました。そして前述したスザンヌ・メンゼルの「I Feel It Starts Again」を挟み、ドン・チェリー、ナナ・ヴァスコンセロス、コリン・ウォルコットのトリオがECMに残した素晴らしいアルバム『Codona 2』の中から宇宙を感じる「Que Faser」をピックアップ。ブリティッシュ・フィメイル・ フォークの至宝、ヴァシュティ・バニヤンの作品は、こちらも英国のフォーク・レジェンドであるジョン・マーティンのトリビュート盤『Johnny Boy Would Love This』に収録された「Head & Heart」を選び、それを受ける形でフランスはブルゴーニュ出身のMedhi Amizaneのプロジェクト、Twinsistermoonの2012年作『Bogyrealm Vessels』より「In Deep Waters」をセレクト。Medhi Amizaneのヴォーカル・スタイルは男性にもかかわらずヴァシュティ・バニヤンを彷彿とさせ、そのダークな世界観と合わせてとても幻想的に、そして退廃的に響きます。次にTwinsistermoonがもたらしたダークな雰囲気を拭い去るようにペンギン・カフェ・オーケストラの涼しげな風を感じる「Dirt」を間に挟み、フィリップ・グラスやスティーヴ・ライヒなどのミニマリストと呼ばれる作曲家たちに強い影響を与えた盲目の音楽家、ムーンドッグの1978年作『H'art Songs』より、ロバート・ワイアットのポップな作品と共通する可愛らしい雰囲気を持った小品「I'm Just A Hop Head」と、小野洋子がアヴァンギャルドな面とは別の顔を覗かせて1992年に発表した、こちらもとても可愛らしい「O’Oh」という作品に繋げました。そしてオーストラリアのサイケデリック・バンド、タリーが1972年のサーフ・ムーヴィー『Sea Of Joy』のために書き下ろしたサウンドトラックより男女の涼しげなスキャットとフルートの調べがスピリチュアルな響きを放つ「Trinidad」や、TwinsistermoonやGrouperといったドローン/アンビエント・フォーク系のグループでJesy Fortinoと Liz Harrisからなるユニット、ミラーリングが2012年にリリースした唯一作『Foreign Body』から、まどろみの中に誘い込むゆったりとしたサイケデリック・サウンドを聴かせる「Drowning The Call」などをセレクトした後に、スティーヴ・ ライヒやフィリップ・グラス等と共にコンテンポラリー・ミニマル・ミュージックを代表する一人であるテリー・ライリーの代表作「A Rainbow In Curved Air」をミッドナイト・スペシャル前半のハイライトとして選びました。しかしこの作品は18分を超える大作なので「usen for Cafe Apres-midi」のテイストを考えて7分弱のエディット・ヴァージョンで収録しています。そしてテリー・ライリーのミニマルな音の洪水を浴びた後に静寂をもたらすために、静謐で美しいベス・オートンの「Mystery」とトーマス・ドルビーの「Airwaves」(もちろんクレプスキュール・レーベルのオムニバス盤『ブリュッセルより愛を込めて』収録のヴァージョンで)でミッドナイト・スペシャル後半戦にバトンを渡します。

後半の1曲目はキューバのヌエバ・トローヴァ運動の旗手であるパブロ・ミラネスの代表曲である「Yolanda」を可憐にカヴァーしたロバート・ワイアットの作品からスタート。続いて4ADレーベルのオーナー、アイヴォ・ワッツ・ラッセルが所属アーティストなどを召集したプロジェクト、ディス・モータル・コイルの記念すべきファースト・アルバム『It'll End In Tears』のラストを飾った「A Single Wish」、ペイル・ファウンテンズなどが参加し、1984年と1991年にクレプスキュール・レーベルからリリースされていた映画音楽のカヴァー集『Moving Soundtracks』を、LTMレーベルがボーナス・トラックを追加して2008年にリリースした新装版より(ジャケットはエンニオ・モリコーネが手がけた映画『ゼロの世代』へのオマージュ)、カー&ラングフォードという謎のコンビによるピンク・フロイドがサウンドトラックを手がけた映画『More』の劇中歌「Seabirds」、80年代後半というコクトー・ツインズの活動期の中でも絶頂の時期に4ADレーベルからリリースされたオムニバス・アルバム『Lonely Is An Eyesore』収録の「Crushed」、クラウト・ロック勢の中でエレクトロニック・ミュージックの先鞭をつけたクラスターとブライアン・イーノによる歴史的なコラボレイション作品『Cluster & Eno』より、美しいピアノと柔らかな電子音がループする「Ho Renomo」、そしてソフト・ヴァーディクトのメンバーでBRT(Belgian Radio and Television)のプロデューサーでもあるヴィム・メルテンの寂しげな口笛が哀愁を誘う「The Scene」などをセレクト。選曲の終盤にはギター、ベース、ドラムを排してチェロやオーボエ、ハープシコードといったクラシカルな楽器だけで演奏されるシェリアン・オーファンの「Anatomy Of Love」や、ディス・モータル・コイルに取り上げられた美しい2作品、アパートメンツの「Mr. Somewhere」やメアリー・マーガレット・オハラの「Help Me Lift You Up」なども、今回の選曲の流れにぴったりだと思い取り入れてみました。そして今回のミッドナイト・スペシャルの大トリを飾る作品として、アイルランド系アメリカ人のローチェ3姉妹によるフォーク・グループ、ザ・ローチェスの「Hammond Song」をピックアップ。キング・クリムゾンのロバート・フリップがプロデュースしたこの美しい作品は、テリー・ホールが在籍したカラーフィールドが1985年にリリースしたファースト・アルバム『Virgins And Philistines』の中でカヴァーしたことでも有名ですが、カラーフィールドの作品の中で一番好きなこの曲が後にカヴァー・ソングだと知ったときにはかなり驚きました。また、フリッパーズ・ギターの「青春はいちどだけ~Colour Field」もカラーフィールド版「Hammond Song」が下敷きになっていると思うのですが、小山田(圭吾)くんはsalyu×salyuのプロデュースという形でこの「Hammond Song」をカヴァーしているので、この作品には特別な想いがあるのかもしれませんね。

The Paper Kites『Twelvefour』

Sleeping At Last『Neighbors』

Clouds And Thorns『Come Say Hello』

Aquilo「Silent Movies」

Haux『All We've Known』

SYML 『The Hurt EP's』

Lists『EP 1』

Meadowlark『Sunlight EP』

Julie Byrne『Not Even Happiness』

V.A.『Life Is A Minestrone Volume 20』

Suzanne Menzel『Goodbyes And Beginnings』

Twinsistermoon『Bogyrealm Vessels』

Moondog『H'art Songs』

Mirrorring『Foreign Body』

Terry Riley『A Rainbow In Curved Air』

Robert Wyatt『eps』

V.A.『Moving Soundtracks』

Cluster & Eno『Cluster & Eno』

Mary Margaret O'Hara『Miss America』

The Roches『The Roches』

Dinner-time 日曜日22:00~24:00

Cafe Apres-minuit 月曜日0:00~2:00

山本勇樹 Yuuki Yamamoto

まもなくアルゼンチンから4年ぶりの来日を果たす、ギタリストのキケ・シネシ。もはや2012年のカルロス・アギーレとのデュオ・ツアーは伝説でありますが、やはり初めて彼の演奏を観たときの感動は、今でも忘れられません。まるで風に揺れる木々のざわめきのように、みずみずしく流れていくギター。そして心に染みわたる余韻もまた魅力のひとつであり、何よりも彼の温かい人柄が音楽を物語っていると思います。今回、そんな彼の届いたばかりの新作『Pequenos mensajes sonoros』(邦題は『小さな音のことづて』)から、“旅”と名付けられた「Viaje」をメインに置いて、まさに“旅に出たくなるような”、もしくは“旅をしているような”、選曲を組んでみました。テラスに出てランチをしたくなるような、初夏に相応しい爽やかなフォルクローレやサンバを多めにチョイスしているのも聴きどころですので、ぜひお楽しみください。

Quique Sinesi『Pequenos mensajes sonoros』

Lunch-time~Tea-time 月曜日12:00~16:00

武田誠 Makoto Takeda

太陽が容赦なく照りつける夏がくる前に、雨の日が続くこんな時季をゆったりとすごすのも、自分の身のまわりだけに視界が狭まっていくようでなんだか心落ち着くもの。今回はそんな雨に濡れた静かな午後をイメージしながら楽曲を連ねてみました。

まずは、映画のワン・シーンをカットアップしていくかのようなフランスのビート・メイカー、Mounika.の傑作アルバムにフィーチャリングされていたシンガーということで記憶していた、弱冠19歳のベッドルーム・ポップ・クリエイターCavetownの新作。ピュアな感性がきらめくソングライティング・センス、そして多彩に色づけされたサウンド・デザインにおいて抜きんでた逸材と思わせるポップ・チューンが目白押し。

いかにもポートランド的と言えるレーベル、Mama Birdから登場したMatt Dorrienは、ランディー・ニューマン〜ニルソン、あるいはポール・ウィリアムスあたりの系譜をたどるようなオールド・タイミーな香り漂う、そのまろやかな歌声と共にとても親しみを感じてしまうウェルメイドな曲作りをこなすシンガー・ソングライター。

久しぶりにチャド・ブレイクの素晴らしい仕事ぶりを見せつけられた気がして思わず興奮してしまった、すでに先行シングル曲をEarly Spring Selectionで使わせていただいていたTom Galloの全編最高すぎるアルバムが到着。何層かに重ねられたギターの音録りの妙、そして淡い哀しみをたたえたかのようなモノトーンを思わせるメロディーと歌声は、雨の日にこそじっくりと向き合いたい感じ。

音楽とヴィジュアルの関係性を興味深いスタイルで探究するブルックリンのユニット、Stadiums & Shrinesが手がけるコンピレイション・アルバム『Dreams』は、参加を依頼した選りすぐりのアーティストたちにそれぞれ実在する国・地域名を与え音楽を制作してもらう、というようなプロジェクトから成るもの(実際に彼らのサイトをご覧いただければその優れたコンセプトを感じていただけるはず)。その中からの先行曲となったYumi Zouma「France (Grands Boulevards)」 は、ゆるやかに流れる雲を思わせるシンセのアンビエント空間と夢見心地な旋律と甘い歌声が溶け合う至福のナンバー。

そして、そんなアイディアと共振するような作品が、表現の場を多様に広げていく現代作曲家Nico Muhlyと、Dovemanとして知られるThomas Bartlettによる『Peter Pears: Balinese Ceremonial Music』。ガムラン音楽を西洋に紹介したことで知られる民族音楽学者、コリン・マクフィーにインスパイアされたという本作は、オリジナル曲の他、そのコリン・マクフィーがガムラン音階を採譜し作曲された表題ともなる名作“バリ島の儀式の音楽”3パートも取り上げられている。同地を舞台とした映画『戦場のメリークリスマス』の坂本龍一のサントラとも繋がるような、熱帯のエキゾティシズムと西欧のロマンティシズムが織りなす遠い異国の地への郷愁。

ノルウェイの人気インディー・ポップ・バンド、カックマダファッカのキーボード奏者Chet Jonesがソロ2作目をリリース。前作とはまた違ったトーンの静謐とした深い響きを奏でるピアノに弦などの淡いレイヤーがうっすらと重なるアシッド・フォーク作品で、これが最高。何かにものすごく似てるなと思っているんですが、やっぱりLiam HayesことPlushの『More You Becomes You』あたりかなあ。

最後は、ここでの選曲を担当させていただいて以来、Early Summer Selectionのエンディングに連ねていたこの時季に相応しい歌から、ベン・ワットもフェイヴァリット・アルバムとして掲げるジョン・マーティンの1971年作『Bless The Weather』に収録されたフィンガー・スタイルのギターによる「雨に唄えば」のカヴァーと、アストラッド・ジルベルトの異色かつ人気のポップ・アルバム『September 17, 1969』から、雨上がりの夏の午後の光景が広がるようなソフト・サイケ・ナンバー「Summer Sweet, Part 1 - Summer Sweet, Part 2 To Be Continued」を。

それでは今回のEarly Summer Selectionをお楽しみいただけたら幸いです。

Cavetown『Lemon Boy』

Matt Dorrien『In The Key Of Grey』

Tom Gallo『Tell Me The Ghost』

V.A.『Dreams』

Thomas Bartlett & Nico Muhly

『Peter Pears: Balinese Ceremonial Music』

Chet Jones『Why?』

John Martyn『Bless The Weather』

Astrud Gilberto『September 17, 1969』

Lunch-time~Tea-time 火曜日12:00~16:00

waltzanova

「usen for Cafe Apres-midi」の選曲を担当させてもらって4年目に入り、ようやく連載ものとしての色が確立してきたかな、と個人的には感じています。ある意味で言うと、毎回似たようなテイストを作れるようになってきたというか。もちろん、それだけではダメだというのもわかっているつもりですが、今はそのテイストを維持することが重要だと感じています。

それでは、今回もポイントとなる曲紹介を。オープニング・クラシックは、先日僕の妹がピアノの発表会で弾いていたリストの「ペトラルカのソネット104番」を選びました。曲調自体は必ずしも初夏っぽいという印象ではないのですが、村上春樹の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の中で、主人公が夏のフィンランドにかつての友人を訪ねていき、そこで彼女と耳を傾ける曲ということでこの曲に決めました(妹も『多崎つくる』を読んで、この曲を取り上げようと思ったそうです)。橋本さんともよく話すのですが、そういった「音楽にまつわる物語」って大切ですよね。音楽にまつわる物語といえば、カサンドラ・ウィルソンの『New Moon Daughter』は、月にまつわるアルバムの定番で、僕の妻も大好きだった一枚ですが、キップ・ハンラハンの新作もその横に並べられるような新名盤だと思います。彼の音楽が持っているビターな感触はカサンドラにも通ずるものですが、昼のセレクションの中で自然に溶け込ませることができたことに、個人的に満足しています。

さて、新作関連で言うと、トム・ミッシュ、ブルー・ラブ・ビーツが今回の特大レコメンドです。どちらも2曲ずつエントリーしました。皆が注目している中でリリースされたトム・ミッシュの新作『Geography』は、捨て曲なしの名盤ですよね。個人的には、ジャミロクワイが登場したときのフレッシュで抜けのいい感じと重ね合わせたりしてしまいます。2018年にアップデイトされたメロウ・ビーツという趣きで、現在のところサマーソニックでの来日が決定しているようですが、ぜひ単独公演を期待したいところです。こちらもロンドン発のブルー・ラブ・ビーツ『Xover』も、候補曲が数多くあって迷いましたが、タイトルに思わずニヤリとしてしまう「Sam Cooke & Marvin Gaye」、ラジオ・オリエンテッドなテイストの「Tea」をエントリー。こちらも粒ぞろいの曲が並んでいますので、ぜひアルバムを聴いていただければと思います。

前回のセレクションで入れそびれてしまった、ミシェル・ンデゲオチェロの80s~90sの名曲カヴァー集からは、TLC永遠のサマー・クラシック「Waterfalls」を。彼女らしい奥行きのあるサウンドに魅了される絶品のヴァージョンで、「usen for Cafe Apres-midi」の新定番になりそうな予感ですね。プリンス畢生の傑作『Parade』の最後を飾る「Sometimes It Snows In April」にもグッときます。そういえば、選曲期間中に“RSD 2018”があったのですが、それ絡みの音源も紹介しておきますね。ケイトラナダによるロバート・グラスパー・エクスぺリメント『ArtScience』のリミックス盤は、組み合わせの通り間違いない仕上がり。中でもタリブ・クウェリをフィーチャーした「Thinkin Bout You」は、メロウネス150%アップのベスト・トラックと言えるでしょう。

続いては旧譜ものです。このコラムの読者の方なら、90年代にソニーから「NICE PRICE LINE」というシリーズが出ていたのを覚えている方も多いでしょう。キャロル・キングの在籍していたシティーやコリン・ブランストーン、アル・クーパーを筆頭に、僕自身もとてもお世話になった、思い入れの深いシリーズです。そのシリーズが2年ほど前から「NICE PRICE RETURNS」として復活しているのですが、今回「70’s UK POPの迷宮」と冠されたリイシューが企画されました。何枚か購入した中には、レスリー・ダンカンのファーストもあり、「Love Song」を選ぼうと思ったのですが、コレクションをチェックしていく中で、ラニ・ホールのヴァージョンを見つけました。久しぶりに聴いた、という懐かしさと、初夏にはよりメロウなこちらの方が合うかという思いでそちらをチョイス。そういえばアン・サリーも取り上げていたなあ、とか。

春休みに原雅明さんの新著『Jazz Thing』を読んでいたのですが、スタンリー・クラークの初期作品はサンダーキャットのプロトタイプ的な部分がある、という記述があり、セレクションに加えてみました。存在感を感じさせるベース・サウンドとAOR的とも言えるメロディー・ライン、スペイシーでドラマティックな展開と、言われてみると確かに納得ですよね。

思わず長くなってしまいました。8枚をピックアップするという方式は、どうもコメントを書きすぎてしまうようです(汗)。ともあれ、新緑の鮮やかなこの季節を彩る、オープン・エア的な心地よさと梅雨の日の午後のメロウネスを織り交ぜたセレクションをお楽しみください。

Lazar Berman『Années de pèlerinage』

Kip Hanrahan『Crescent Moon Waning』

Tom Misch『Geography』

Blue Lab Beats『Xover』

Meshell Ndegeocello『Ventriloquism』

Robert Glasper x Kaytranada『The ArtScience Remixes』

Lani Hall『Sun Down Lady』

Stanley Clarke『Journey To Love』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?