「ふたつの憧憬」

塔がそびえ立っていた。

その切っ先は空を裂かんばかり。

天には昼も夜もなく、太陽も月もない。ただひたすらに『光』だけが空に在る。

だからこそ、それは一際目立った。

あまりにも巨大な青き水晶。塔としか形容できぬゆえに人々はそれを塔と呼んだ。

塔のもとには街が広がっていた。

湖水豊かなレイクランドに築かれた、人類最後の反抗都市。

街の多くは青白い硝子の天蓋によって覆われている。その色はどこか、塔に似ていた。

ゆえにこの街はこう呼ばれた。

巨大な水晶塔――『クリスタルタワー』を中心に栄えた都市、『クリスタリウム』と。

「はっ、はっ……」

街を一人の少女が駆けていく。

幼い彼女の肌は浅黒く、髪の毛は対照的に白い。頭にはラビットによく似た耳があり、頼りない走りにつられて揺れていた。

ヴィースの少女、名を『ライナ』という。

彼女はエクセドラ大広場を抜けてムジカ・ユニバーサリス――クリスタリウムの市場へと向かっていた。

足取りは軽く、表情は明るい。すれ違った人々は一瞬目を丸くするものの、子供の元気な姿に破顔した。

目当ての青果店に辿り着いたライナの顔には微笑みが浮かんでいた。

「おばさま!」

「あらあらライナちゃん」

天真爛漫と言って差し支えないライナの表情に、店主である婦人は顔をほころばせた。

「ずいぶん元気そうに……走ってきたのね?」

ミステルの婦人は身を屈め、ライナの汗を手巾で拭った。

少女はそれをどこかくすぐったそうに受け入れていた。

店主にとってヴィースの少女の存在はある種の救いであった。

彼女もまた、ライナと同様に家族全てを失った。この青果店の主を続けているのも親族の勧めによるものだったが、ライナのような子供が時折訪ねて来るのが彼女の心に温かいものをもたらした。

だからきっと同じなのだろう。婦人と同様に両親を失ったヴィースの少女が好んでこの店に訪れるのも。

「今日も公に林檎を?」

「うん、りんごをひとつくださいな! こないだもらったりんご、すいようこうがすごくおいしいって言ってたの!」

「ふふ、『水晶公』よ、ライナちゃん」

店主はライナから数枚の硬貨を受け取った。ここに来るまでずっと手に握り締めていたらしく、硬貨からは彼女の体温が伝わってきた。

公が林檎を褒めたのはきっと、少女が小遣いの中か贈ったからというのが少なからずあるだろう。婦人はそう考えたが口にはしなかった。

「そういえばおばさんね、アップルパイを作ってみたの。よかったら食べてみない?」

林檎を紙袋に包んで渡しながら訊くと、ライナは目を輝かせた。

「いいの!?」

「評判がよければお店に並べようと思っててね。誰かに食べてもらって、感想を聞きたかったの」

店主はライナも食べられるようにパイを切り、彼女に手渡した。パイを頬張ったヴィースの耳が上下に動く。体も飛び跳ね、白いワンピースの裾が揺れた。

「美味しい?」

「うん! すいようこうもきっとおいしいって言うよ!」

「ほんとう? おばさんうれしいなぁ」

「また食べにきてもいい?」

「もちろん。その時はライナちゃんにお客さん第一号になってもらおうかしら」

「やったぁ!」

二人は笑った。

空に在る光が照らす『明るい暗黒時代』において、街の住民同士このような会話を交わせるのはひと欠片の希望であった。

林檎菓子を食べ終えたライナは婦人に手を振って青果店を辞した。

この後は街をしばらく散歩して、それから塔に帰ろうと思っていた。まだ幼い彼女はクリスタルタワー、シルクスの塔で水晶公と共に暮らしている。

水晶公――塔の主。このクリスタリウムという街は、彼を中心に作られてきた。何十年もの歳月を経ても彼の姿は変わらない。それどころか、彼の身体の一部は塔と同様、水晶のようでさえある。

ちょっと人とちがうかっこをしているけれど、とってもいい人よね。ときどきしっぽみえてるし。

ライナのこの感想は、クリスタリウムの住民多くが抱いているものと同じだった。

少女の足はミーン工芸館の方へと向かった。街の職人たちが集う工房群がある施設だ。ムジカ・ユニバーサリスも好きだが、ライナは同じくらい工芸館が好きだった。人と人が集う場所。街の住民たちが手を取り合って協力すること、仲良くしている姿を見るのがとても好きなのだ。

工芸館に並べられている品物は自分では買えないけれど――。

そのようなことを考えながら歩いているうちに、ライナは周囲の景色が普段と異なっていることに気づいた。

「……あれ?」

知らない道だ。彼女はそう思った。

周りを見ると、壁ばかり。店舗の裏口となる扉がいくつか見えるだけで、人気は全くない。

自分はどうにも迷子になったらしい。気づくと不安が水のように広がってくる。盃から溢れた水が大きく広がるように、彼女の胸中は怯えで満たされていく。

知らない場所には行かないようにしなさい。水晶公は何度もそう言ってくれたのに。

言いつけを守れなかった自分が悪い子のように思え、ライナの目には水が溜まり始めていた。

ぐしぐしと手の甲で目を抑えて歩き出す。その場に立っているだけではいけないと思うから。それに、怖いし。

水分で歪んだ視界の中彼女は歩き続けた。

しばらくすると、見覚えのある場所へと辿り着いた。

スウィートシーヴかじゅえんだわ。少し首をかしげて彼女は思い出した。

確か水晶公に連れられて歩いたことがある。目の前には林檎や野菜を栽培している畑が並んでいた。

路地から出たことで空が見える。光に穢れた空であっても少女の心には幾分かの安心をもたらした。

しかし――。

かんかんかん、と金属の音が響く。

ややあって彼女はそれが鐘の音だと気づいた。

「そこの子! 何をしてる!」

「っ!」

続くのは大人の声だ。

わたし、きっとおこられてる。そう思った彼女は声の方を振り向いた。

「ご、ごめんなさい、わたし、でも――」

「早く逃げろ! 罪喰いが……」

後ろから走り寄る背の高い男は、しかし次の瞬間空にあった。

それは白い彫像のような生き物だった。

いや、本当に生き物なのだろうか? 蝙蝠のような翼を生やした不格好な獣には、そう思わせるだけの歪さがあった。

獣が男を掴んで宙を舞う。赤い複眼はどこを見ているともわからない。この世の誰であっても、その顔から何らかの意思を感じ取ることはできないだろう。

獣が大きく羽ばたく。その風によってライナは倒れ、尻餅をついた。

あれなるは異形の獣。『光の氾濫』より現れし、光の使徒。無感動に、作業的に、ただ淡々とヒトを食らう、人類の天敵。

人々は言う。「彼らは人の持つ罪を喰いに現れるのだ」と。

ゆえに獣は『罪喰い』。そう呼ばれていた。

「た、助け……」

男の悲痛な叫びがこだまする。

獣――罪喰いは大きく口を開く。不揃いな牙の並んだ鋸のようなそれに向かって、男の頭を差し入れていく。

「やめやめやめっ」

男の叫びは長く続かなかった。なぜなら発するべき部位が罪喰いによって飲み込まれたからだ。男の体は痙攣しているが、罪喰いはお構いなしに喰らっていく。長いパンでも食すかのように、ばりばりと喰らっていく。

獣の口から溢れた血液が地面へと落ちる。赤い液体はライナの頬にも跳ねた。

始終を見ていたライナは動けない。足が竦み、手が震える。

罪喰いの顔はライナを捉えている。次の獲物であると、無感動に見定めている。

抵抗できぬ少女に向けて、獣は急降下した。

瞬間。

ライナの目の前で光が爆ぜた。

たまらず目を瞑る。

次に瞼を開いた彼女の前に、赤と黒の長衣を着た人物が立っていた。彼は複雑な形状の杖を握っている。

「無事か、ライナ」

振り向いた顔は頭巾に覆われており表情は窺い知れない。それでもライナは安堵を覚えた。

「水晶公!」

後から武器を携えた大人たちが駆けつけてくる。彼らは鎧を身に纏い、いずれも赤い布を巻いている。クリスタリウムの衛兵団だ。

「こちらの罪喰いは仕留めた。あなたは起動し損ねた防衛機構の制御を頼む。残りは残存する罪喰いの排除を――それと彼女を安全な場所へ」

水晶公が指示を出したのち、衛兵団の一人がライナを抱きかかえた。エルフ族の見知った女性だった。

「もう大丈夫ですよ、ライナちゃん。さあ帰りましょう」

その声を聞いた途端、彼女の中で渦巻いていた恐怖や不安が一気に形となって押し寄せてきた。それは涙となり、ライナの顔をぐしゃぐしゃにしてしまう。

エルフの胸の中で泣いているうちに、いつしか彼女の意識は眠りの中へと落ちていったのだった。

********

「……眠れないのかい、ライナ」

水晶公が少女の部屋を訪れた時、彼女は寝台の上で身を起こしていた。顔は少し俯いている。数時間前は泣き腫らした顔を見せていたものの、今はだいぶ腫れが引いているようだった。

「うん」

「また本でも読もうか」

「うん……」

返事に生気がない。原因は日中の罪喰いの襲撃だ。あの出来事が、ヴィースの少女の胸に暗い影を落としていた。

理解しているが、彼は普段通りに接することにした。そうして日常に戻してやるのが一番いい、はず。

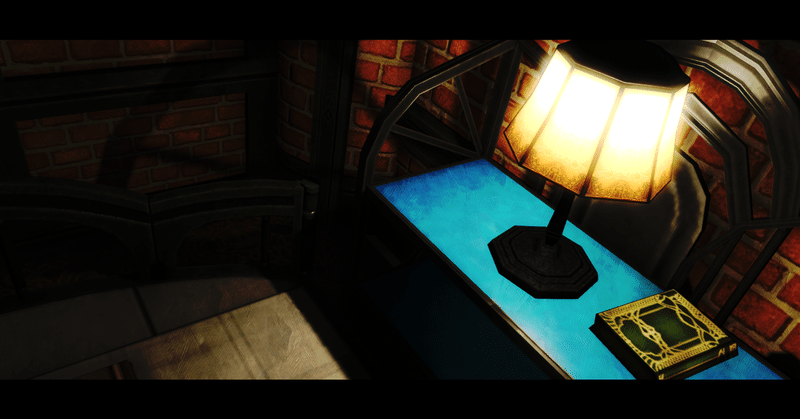

ライナを寝かせ、布団を掛けてやる。自分は寝台のそばで椅子に腰掛け、読みかけの本を取り出した。右手で本を手にして左手でページをめくる。彼の右手は水晶のようで、紙をめくるのに向いていないのだ。

暗幕をかけ照明を落とした室内で、洋燈の灯りだけを頼りにゆっくりと本を詠じる。内容は彼女の好きな、古き戦士たちの冒険譚。大抵は読んでいる途中で眠りに落ち、翌日は少し戻ったところからまた読み進めるものだ。

それをしばらく続けても、しかし少女が寝付く気配はない。普段ならばもう眠っているはずなのだけれど。

「すいようこう、あのね」

「うん?」

「いちばにいったらね、おばさま、もういなかったの」

「……そうか」

街の市場に青果店を出していた婦人のことだろう。公自身も何度か足を運んだことがある。

今回の襲撃で住人にも被害が及んでいることは知っていた。それがライナと親しいミステルにも及んでいたことも、水晶公は知っていた。

目を閉じていたはずのライナは、いまやこちらを見つめていた。

「――みんなみんな、いなくなっちゃうのかなあ?」

銀色の瞳には涙が溜まっていた。彼女がまばたきをすると、それは溢れ出す。

罪喰いによる襲撃は今回だけではなかった。何度も何度も繰り返してきたことだ。クリスタリウムが反抗都市を名乗っていても、現状は『氾濫』に対する根本的解決の目処は立っていない。これは人々にとって――そして誰よりもクリスタリウムの長である水晶公にとって、絶望との戦いでもあった。

戦は、大人だけのものではない。わかっているつもりだった。

公はライナの涙を拭った。

そして左手で彼女の手を握る。

やさしく、何よりもやさしく。決して壊さぬように。

「大丈夫、大丈夫なのだ、ライナ。きっとだいじょうぶ。あの人ならば、この世界を……」

「あのひと?」

そう呼ぶ水晶公の声はとても穏やかで、どこか遠くを見ているようだった。

まるで――物語の英雄を思い浮かべているかのような。

「すいようこう、そのひとのことがすきなのね?」

少女の言葉に公は幾分慌てた。

「好っ……きとか、そういうものではないのだ」

そう、これは『憧れ』だ。

静かにつぶやいた水晶公を見て、ライナは笑った。ようやく彼女に明るさが戻ったことで、公は少し安堵した。ライナは笑っている方が似合う。

「あのね、すいようこう。わたしね、えいへいだんになりたいっておもったの」

「……なぜ?」

唐突な話に彼はやや驚いた。訊ねるとライナは続ける。

「そうすればこうといっしょにたたかえるでしょ? こうをまもって、ちゃんと『あのひと』とあえるようにするの」

「やれやれ、ずいぶんお転婆な夢を抱くものだ」

水晶校はライナの頭を撫でた。彼女はくすぐったそうに笑う。

「さあ、もうお眠り」

「うん、おやすみ、すいようこう……」

「ゆっくりとおやすみ、ライナ」

眠りに就けるよう再び本を読み聞かせていると、しばらくして彼女は寝息を立て始めた。

本を閉じてライナの頭を撫でる。

……ああ、今は遥か遠き英雄よ。

「この世界を救ってくれ。私があなたを救うために」

彼は静かに洋燈の火を消した。

「あなたならそれができる。……そうだよな?」

言の葉は、暗闇だけが聴いていた。

End.

Copyright (C) 2010 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

サポートいただけると執筆速度があがります。