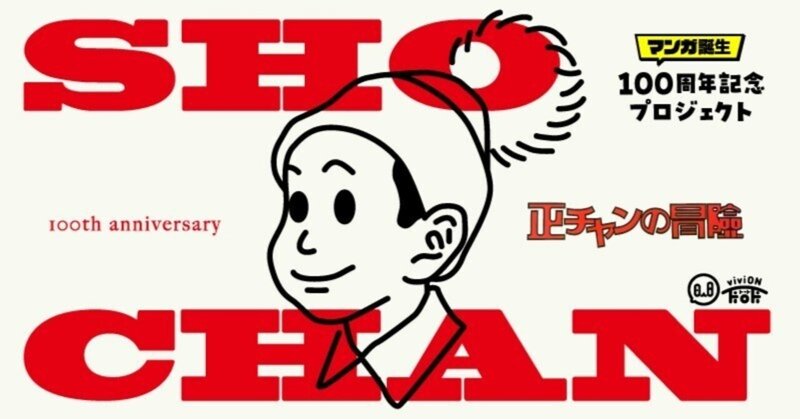

『正チャンの冒険』の時代背景 (前編)

執筆 夏目房之介 (記事協力:マンバ)

『正チャンの冒険』は大正時代、当時最新のグラフ雑誌「アサヒグラフ」に1923(大正13)年1月から連載された連続コマ漫画である。

「日刊アサヒグラフ」1923年(大正12年)1月25日 通常号 1号 p.14~15

すでに岡本一平の弟子・宮尾しげをの子供向け忍術漫画が人気を得て、徐々に児童漫画ジャンルも成立しつつあった。しかし、正チャンをそれまでの漫画と比較すると、まず絵柄、次に絵と文字の形式においてかなりの変化がある。

連載当初、学生服のおっさんのような正チャンはお世辞にも可愛いとは言い難い。が、1923(大正12)年9月1日の関東大震災による中断を挟んで再開してから急速に洗練され、当時の日本漫画の中では図抜けてモダンで洒落た絵柄を実現してゆく。とくに24~25年、朝日新聞社から総カラーで単行本化された『お伽正チヤンの冒險』は見事に美しい。19世紀欧州などの絵本を意

識したのかもしれない。

「日刊アサヒグラフ」1923年(大正12年)1月25日 通常号 1号 p.14

ただ絵と文字の関係は過渡的で特異な形式で、今の読者はまごつくだろう。当初の連載では、コマは右→左読み、正チャンは吹出しに縦文字で喋っている。おまけに文字は全部カタカナ。さらに、コマの下に解説があり、これが右→左方向の横書きである。

現在の読み方では、横並びコマは海外の新聞漫画同様左→右に読む。が、正チャンは、日本語の書記通り縦書き右→左。一方、コマ外の解説は横書き右→左。なので、現在の一般的横書きとは読み方向が逆になる。今の漫画読者は余計な労力を要するだろう。

「日刊アサヒグラフ」1923年(大正12年)1月25日 通常号 1号 p.14

こうなった背景には、岡本一平の「漫画漫文」という形式の流行があった。一平は、一端は絵を中心にシフトしつつあった明治後期以降の漫画に対し、あえて絵と文章を並列した。その際、文章はコマ横に縦書きか、コマの下に横書きされた。一平はこの形式で長編物語漫画を実現し、「漫画漫文」は大正期に一世を風靡した。

一方、正チャンの吹出し(バルーン)は欧米新聞連載漫画の影響で、大正モダニズムのおしゃれな最新型だった。いわば、正チャンの解説+吹出し二刀流は、従来の漫画漫文・絵物語手法と最新欧米新聞型の折衷であり、過渡的な表現だった。

しかし、同じ年に連載開始し、やはり大人気だったジョージ・マクナマスの米国新聞連載漫画『親爺教育 Bringing Up Father』(「アサヒグラフ」23年4月から翻訳連載)、その影響で始まった麻生豊『ノンキナトウサン』(「報知新聞」同上)は、当然のようにコマ外の解説はなく、すっきりと吹出しのみ。正チャンの場合、原作者がいたことや子供向けとしての配慮が影響したのだろうか。いずれにせよ、これらの漫画連載はコマの配置をたびたび変え、正チャンもやがて縦4コマの定式化に至る。

「朝日新聞 東京版」1923年(大正12年)10月20日 朝刊

欧米新聞漫画を基本とするストリップ(帯)形式は、欧米文の書記法、読み方向に合致し、のちにコミックストリップという言葉や漫画の定義に関わっていく。現在、日本、香港、台湾など一部地域をのぞき、中国、韓国も含めて文字は横書きが基本で、それは漫画にも反映されている。韓国中国の縦や横スクロールのデジタル漫画はスマホとともに世界にも普及しつつある。日本は明治以降の試行錯誤をへて、縦書きを基本に、横・左右方向読みが自在に選択される独特な形式になったのである。

夏目房之介

マンガ・コラムニスト。マンガ、エッセイ、マンガ評論など。著書「マンガはなぜ面白いのか」「マンガの深読み、大人読み」「マンガに人生を学んで何が悪い」「漱石の孫」など多数。2008~21年学習院大学大学院教授。

◎執筆者関連リンク:Facebook、Twitter、オルタナティブ・ブログ: 夏目房之介の「で?」