アメリカ大統領選挙2024【前編】~州と連邦の政治システムと大統領選挙を理解する⑫

さて、2024年はどんな年になるでしょうか。

日本的には十干十二支では「甲辰」で、辰年は草木の芽生えや大きく育った樹木の生長を感じさせるということで、縁起の良い一年とされています。

十"干"十二"支"なので干支(えと)

また十干では甲乙丙丁…とかつては通信簿にも使われていた数え方ですが、

十二支と組み合わせると甲子から癸亥までは60種類あり、61番目に最初に戻ることを現在では60歳のお祝いになっている「還暦」と呼ぶ原型になっています。

投資市場におけるアノマリー*では竜が天に向かって飛翔するイメージから辰年は株価が上がり、巳年にピークを付けるとされ「辰巳天井」と呼ばれます。

*理論では説明できない経験則で観測できる規則性と思われているもの

人によってはこんなもので投資の未来を占うなんて…血液型占いや星座占いみたいな非科学的な物と思うかもしれませんが、果たしてどうでしょうか。

さて、2024年はパリで夏季五輪が開催の年でもあります。コロナ禍で1年延期になった東京五輪2020からもう3年が経つんですね。

五輪の年といえば、米国大統領選挙の年でもあります。11月5日には世界経済にも少なくない影響を与えるアメリカ大統領選挙。

年の後半ということもあり、まだまだ随分先の話と思うかもしれませんが、アメリカ大統領選挙は非常に長いプロセスを経て行われるため、この1月から既に党員集会や予備選挙が各地で順次行われていきます。

また多くの主要国でも大型選挙も相次ぎます。有事が懸念され蔡英文路線を引き継ぐ与党:民進党の頼清徳と野党国民党の侯友宜の親中派が二分する台湾総選挙は1/13に行われます。

カリマンタン島へ首都機能移転や日本からの高速鉄道支援を裏切って中国に乗り換え火だるまのインドネシア、プーチン(71歳)の後継者が未だ見当たらないロシア、世界最大の人口大国となり2040年までにカースト制度廃止に向けて動き出した3選目を伺うナレンドラ・モディ首相(73歳)率いるインドなどが続きます。

その中でも誰が次期アメリカ大統領になるのか…予想をしてもその時の情勢次第で変わってしまうので、今年1年を通じてどんな過程を経て大統領が誕生するのかに注目するために改めて米国の政治と仕組みについて振り返ってみたいと思います。

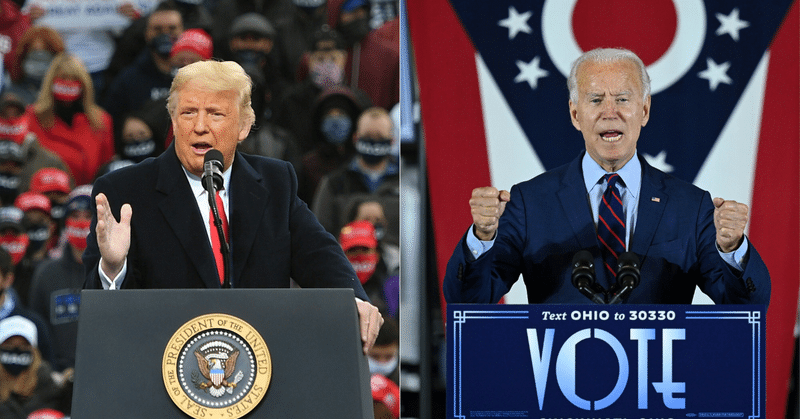

尚、3年前の2020年大統領選挙前に「トランプ大統領は4人目の1期で敗れた不名誉な大統領になるか?」と可能性の一つの話をしたら、まぁバイデン大統領が誕生しました。

そんな訳で日々のニュースを少しでもアンテナを高くよく受け取るために、その下地をこの記事で作って頂けたら幸いです。

ここが違うよアメリカ!

そもそもアメリカ大統領選挙を考える際には王様などの君主と日本の総理大臣(首相)と大統領、州による連邦制(合衆国)と日本の県における主権の違いについて区別して理解しておく必要があります。

議院内閣制と大統領制の違い

日本のような政治体制を議院内閣制と呼びます。

他方、アメリカのような政治体制を大統領制と呼びます。

議院内閣制は誰を国会議員にするかの投票を国民が行いますが、誰を首相にするかを直接選んでいません。

与党の党首が首相に選任されることを暗黙の了解とし、間接的に首相の選抜を行っています。

すると行政(内閣)は議会(立法府)の過半数の支持を集めているので三権分立が十分に機能しない可能性が出てきます。

にもかかわらず、というと日本のこの仕組みの否定になってしまいますが、首相は内閣に誰を〇〇省のトップである〇〇大臣にするかを指名し、行政権を持つ内閣を組閣します。

これは言い換えると議会からの信認に基いて内閣総理大臣(首相)が選出されているからで、議会において過半数を握る与党が通したい法案を通りやすくなる仕組みです。(行政≒立法の構図で、特に司法の独立性が損なわれる)

〇〇省のトップが内閣(行政の長)から送り込まれた人なので、こういう法案を通したい、こういう改正をしてほしい…政治家と官僚のつながり、政治家と企業の癒着や天下りなどが起こりやすくなります。

ではアメリカの大統領制とは何かといえば、こうした不正が起こらないという話ではなく、けん制をすることができるという効果が期待できます。

その具体的な方法は行政権を誰に任せるかを国民が直接選びます。

つまり議会(立法)も国民が選ぶ、大統領(行政)も国民が選ぶ…

そして大統領は議会に、議会は大統領にお互いにけん制をかけてどちらかが暴走しないようにコントロールしようとする仕組みが大統領制となります。

そしてアメリカの場合には王様や天皇(皇帝)などの君主がいないので、国の代表者である国家元首を自分たち国民が4年ごとに選ぶことも兼ねています。

君主がおらず、国民の選挙によって統治されている国の体制のことを共和制と呼び、国のことは共和国と呼びます。アメリカは50州が集まって構成される連邦共和制の国です。

類似の国としてはスイスも連邦共和国で準州6つを合わせて26州で構成されています。またドイツも連邦共和国で16州で構成されています。

イギリスはイングランド・スコットランド・ウェールズ・北アイルランドという複数の国で構成されているので連邦制によく似ていますが、王様がいるので連合王国と呼ばれます。

国家体制として日本に一番近いのは英国かもしれませんね。

(島国、天皇制、議院内閣制…)

但し、日本には「江戸300藩」と呼ばれますが、何万石からを藩に数えるのか、城があるかどうかという定義も文献によって定まらないため、266藩から546藩あったとされる説もあります。(途中で統廃合された藩もある上に、新設された藩もある)

藩は一つの国と考えることもできますが、明治維新後の廃藩置県で現在の都道府県の原型である3府*302県に統廃合され、後に更に統廃合されて現在の47都道府県となります。

*東京府・京都府・大阪府

有名な話では島根県と鳥取県が一緒だった時期があることや、

現在の静岡県が浜松県、静岡県、足柄県だったことなど全国に文化的に近いけれど、仲が悪かったり(笑)ライバル関係の地域があることにつながっていたりします。

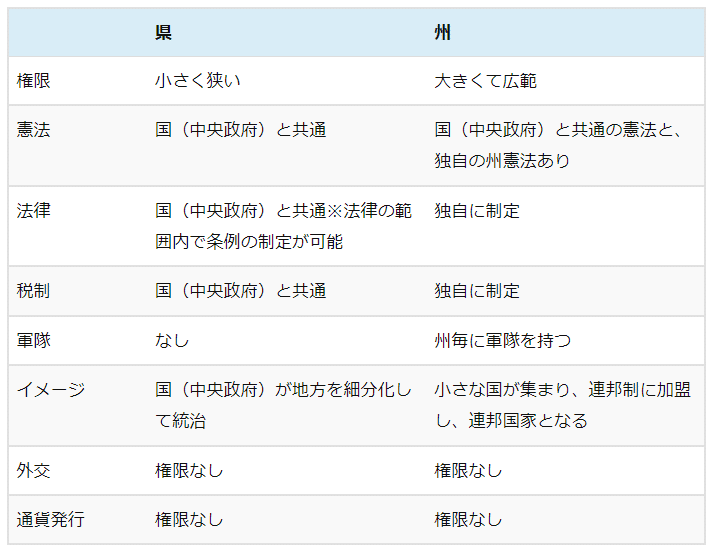

県(日本)と州(米国)の違い

また日本では国会による中央集権を頂点に、地方自治体(都道府県)が地方行政を任されている下部組織です。

だから国からの地方交付税交付金などの分配を餌に、東京都や横浜市、大阪府など余程の大都市の政令指定都市*以外の多くは様々な権限がなく、国の言うことに逆らうことができず自立した自治ができていません。

*通常の住民税(地方税)の場合10%(道府県民税4%、市町村税6%)だが、政令指定都市は道府県民税2%で市民税8%と自治のために税収の内訳が大きい

憲法を自分たちで決めることもできず、日本国憲法に従うことになります。

特に経済に関しては影響が大きく地方税で集められる税金が乏しく、地方税だけで地方行政を運営しきれていないため地方交付税を回してもらうために国の言うことに従うしかないのです。

(ふるさと納税などの一部の税収を除く)

また道府県の更に下部組織となる市区町村は更に厳しく…といった階層構造になっています。

つまり日本の県(地方自治体の殆ど)は経済的な意味でも法律的な位置づけでも"自立・独立していない"のです。

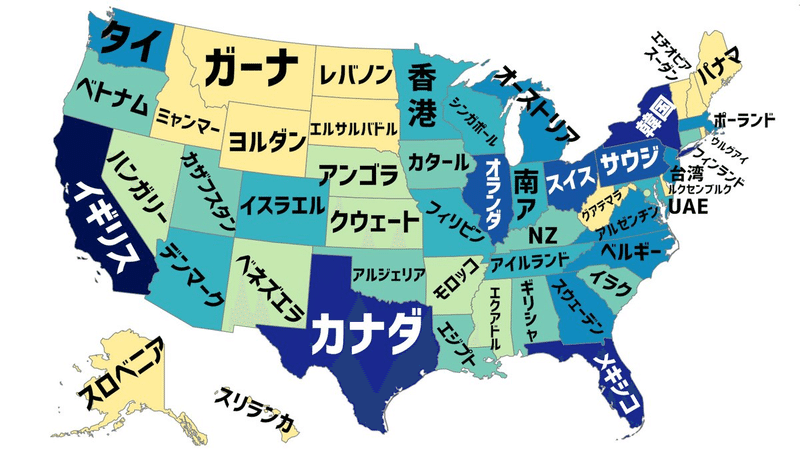

しかし米国の場合には州(専門的な言葉では支分国)となっていて、州は一つの国に相当する権限を持っています。だから州ごとに法律もあり、州ごとに税金の税率も異なり、州の軍隊(州軍や州兵)も持っています。

日本における地方の条例や地方税(住民税や消費税の一部)などではなく、憲法にあたり「州憲法」と呼ばれます。また「州税」は日本における国税にあたります。そして州税以外に地方税(住民税)も日本ではかからない連邦税もかかります。

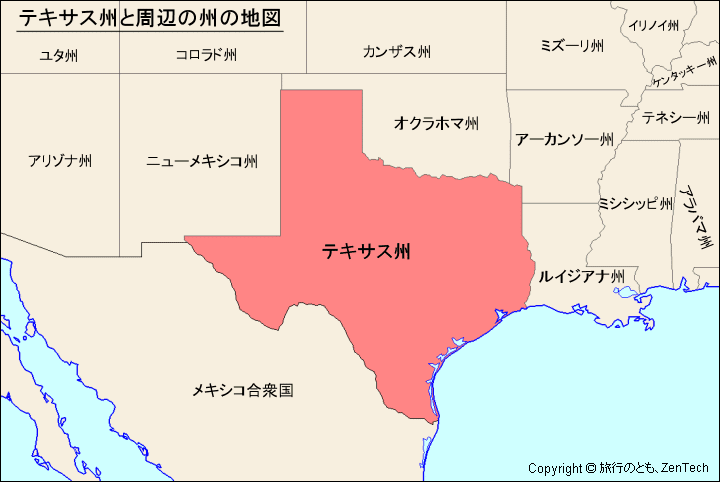

非常に興味深いのは多くの人が東海岸のニューヨークやワシントン、北部のシカゴ、または西海岸のロサンゼルスやサンフランシスコなどの大都市に向かってしまいやすいため、大都市における物価高は嫌だなと感じている人々の考えを利用して、メキシコと隣接する南部のテキサス州では州税の財源である個人所得税や法人所得税を下げて人を呼び戻そうとしたりする権限があります。

しかもテキサス州の場合は下記の通り、個人所得税や法人所得税率はゼロです。

いやいや、そんなテキサス州なんて…多くの人がイメージするのは西部劇にでも出てきそうな荒涼とした大地かもしれません。

しかしテキサス州最大の都市ヒューストンは全米第四位の人口230万人に迫る大都会。

アメリカ航空宇宙局(NASA)のヒューストン宇宙センターや1973年にジョンソン宇宙センターが設置され、現在では世界最先端のがん治療をするとして有名なM.D.アンダーソン・テキサス医療センターなどの先端医療や航空宇宙産業が集まり、日本を含む世界86か国が領事館を置く国際都市でもあります。

1990年にLAライブラリータワー310mに抜かれたがテキサスでは以前最高峰。

NBAのヒューストン・ロケッツはNASAやジョンソン宇宙センターに因む

石油メジャーの一角であるロイヤルダッチ・シェルの米国法人本社を有し、テキサス州のGDPはNY州を抑え、カリフォルニア州に次ぐ全米第二位。

2003年からトヨタ自動車の米国法人がテキサス工場を開業。同年、NBAヒューストン・ロケッツの本拠地の命名権を獲得し、トヨタセンターとして現在も親しまれています。

2006年にはテキサス工場を稼働、2017年に北米本社をテキサスに移転。

2007年のデータでは1.14兆㌦(130兆円)でカナダ1.46兆㌦(173兆円)に迫る規模です。ちなみに同年の東京都のGDPは93兆円なのでその規模の大きさが如何に巨大かお分かりいただけるのではないでしょうか。

各州は主権を有し、憲法上、連邦政府のいかなる監督下にも置かれていないことになり、合衆国憲法や連邦法などと矛盾する場合には合衆国憲法や連邦法が優先となる仕組みとなっています。

州の中に行政府(州知事)、立法府(議会)、司法府(裁判所)があります。

日本の場合、国会に倣う形で地方議会(県議会)で条例などを首長(知事や市長など)や議員が話し合って決定しますが、アメリカの場合は州知事と州議会は互いに住民から選ばれた独立した権限を持っているためここでもお互いをけん制しあう仕組みになっています。

そして司法府で決定された裁判を上告する場合には、連邦最高裁判所で州憲法と連邦法と矛盾がないかを含めて審理されます。また軽犯罪や少額訴訟を扱う市町村や郡の裁判所が設けられています。

英国のウィリアム皇太子と結婚したキャサリン妃が出演していたことでも知られる

このため大枠では連邦法ですがその中に州憲法があるため、弁護士や会計士*などは州を越える場合にそのライセンスの再申請などが必要になる職業もあり、また企業も他の州でビジネスをしようとすると営業許可などを改めて取らなければならないこともあります。

*税理士は国家資格なので全米で利用できる。

国に相当する主権のある州(支分国)が50州集まって、一つの国としての体裁をしているので「合衆国」と呼んでいます。

日本の地方自治体は主権を持ちませんが、アメリカ各州と連邦政府は国家主権を"共有"しています。

またアメリカの場合、連邦政府はワシントンD.C.*のみを直轄地としていて、連邦議会が予算管理と行政監視を行っています。

*D.C.はDistrict of Columbia

アメリカの政治

上院と下院

アメリカの連邦としての政治は上院と下院の二院制を採用しています。

上院と下院という呼び方は米国が建国したばかりで13州しかなかった時代、

フィラデルフィアに首都を置き、議会を開く際にそれほど大きな建物ではなかったコングレス・ホールで人数の少ない上院を2階(upper house)で、人数の多い下院を1階(lower house)で開いたことからこう呼ばれています。

コングレス・ホールは現在もフィラデルフィアに現存

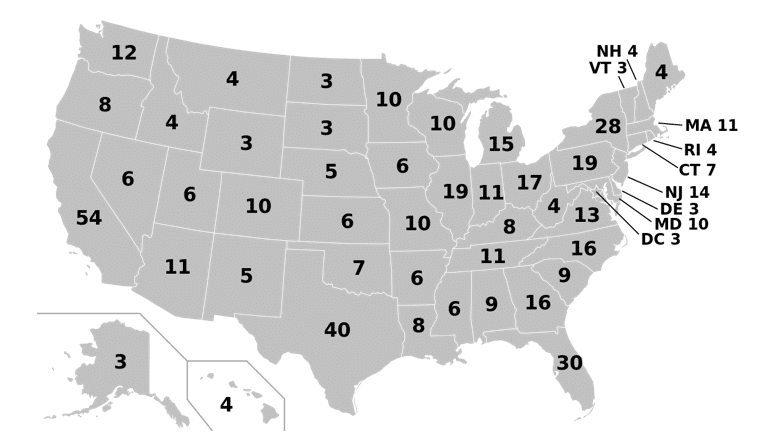

上院は各州2名ずつの議席が均等に割り当てられ、合計100名。

下院は各州の人口で割り振られ、人口が最も多いカリフォルニア州が最大の議席数を有しています。

上院と下院を合わせたこの合計議席数が大統領選挙における投票結果に基づき、

選挙人投票の票数によって最終的に大統領を決める。

議席数の配分の仕方こそ異なるものの、上院は日本における参議院(任期6年/3年ごとに半数ずつ改選)に近く、下院は衆議院(任期4年)に近いと考えることができます。

人口を反映する議席数の下院は最終的に大統領/副大統領選出に

必ずではないが大きな影響を持つ

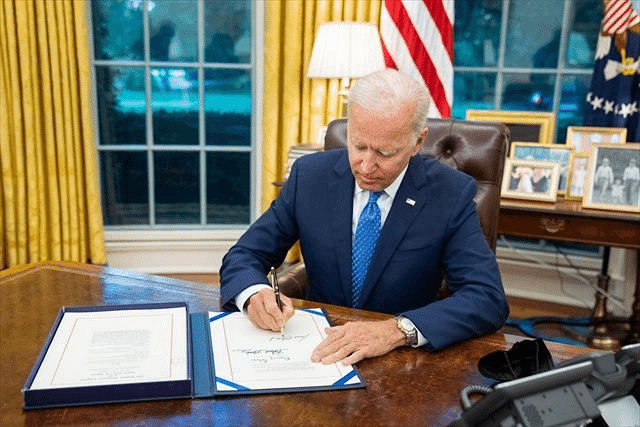

また下院には予算の先議権があり、上院と下院の両方が承認をしたうえで大統領が署名しないと成立しません。

大統領は国民から選挙で選ばれた立場として、また上院・下院それぞれの連邦議員もお互いに国民から選挙で選ばれた立場です。

このためそれぞれの良識と価値観に基づき、予算や法案の可決などに判断を何重にもわたって慎重に行います。

但し、日本と大きく異なるのが日本の場合は「衆議院の優越」と呼ばれ、衆議院は国会の解散権を有しています。

しかしアメリカ下院には解散権がありません。2年ごとの任期が終わるごとに改選されます。つまり2年に1回は大統領選挙と同時に行われ、大統領選挙のない年の下院選挙を「中間選挙」と呼びます。

つまり下院議会の解散権限を制限し、国民から選ばれた大統領が最終的な決定権である行政権を握る仕組みになっています。

確かに自分たちの都合で解散をしていたらその度に法案の審議が止まってしまい、選挙結果が出るまで、また再び議論が深まるまでに時間もかかります。

議会の解散が任期中にないことから任期を全うするという考え方なのです。(その代わりに下院は2年と任期が短い)

アーノルド・シュワルツェネッガーと妻マリア・シュライバー(当時)

2011年までの2期8年を務めた。

また多くの州で連邦議会とは別に、州議会選挙・州知事・市長選挙や州務長官*・州財務官*選挙も同年に行われることが通例となっています。

*州務長官は日本における選挙管理委員長や免許証・自動車登録などを担う公安委員会委員長を兼ねる任期4年の公職。副州知事に次ぐ承継順位第二位。州財務官はテキサス州を除く49州にある州財政の最高会計責任者(CFO)。州の予算だけでなく公務員などの年金の管理の責任者でもある。任期は2~4年で州ごとに異なる。またNY州では会計監査官(Comptroller)として知られている。

米大統領になれる人なれない人

大前提としてアメリカ大統領選挙に出馬するための条件ですが、

「何人も、出生による合衆国市民*あるいはこの憲法確定時に合衆国市民でなければ、大統領となることはできない。35歳に達しない者、また14年以上合衆国の住民でない者は、大統領となることはできない」

と定義されています。

*州に国と同等の権限があるため、アメリカ国籍のことを合衆国市民と呼ぶ。

つまりアメリカ合衆国内で出生したアメリカ合衆国市民で、両親がアメリカ国籍であれば国外で生まれても構わないが、移民の場合は別途要件を満たしていないと出馬さえ出来ません。

もし彼がアメリカ生まれだったら大統領になっていたかもしれないと呼ばれた人物がいました。

2023年11月29日に100歳で亡くなったヘンリー・キッシンジャーはドイツ・ワイマール共和国生まれ。第二次世界大戦中にナチスの迫害を逃れて米国へ移住したユダヤ人でした。

冷戦下の1969年に国家安全保障問題担当補佐官となり、ソ連との緊張緩和や中華人民共和国との国交正常化を極秘で交渉し、世界最大の人口を誇る閉ざされた市場を解放して後のニクソン・ショックへの架け橋ともなりました。

泥沼だったベトナム戦争を終結させるパリ協定にも尽力し、1973年にはノーベル平和賞を受賞。「米国生まれだったらアメリカ大統領になっていた人物」と呼ばれました。

その国の未来はその国で生まれた人に委ねるべきという考え方に個人的には賛成です。

その理由は様々ありますが、何よりも思想や価値観、刷り込みから他国との癒着、果ては文化や民族を守るためですが、人種の坩堝と呼ばれ混血も増え、中南米などから渡ってくる移民などの大きな課題となっている今日のアメリカ社会において血縁に基づく日本的な民族意識という考え方は時代遅れかもしれません。

トランプ再選ならあと2期はない?

大統領候補者になれる被選挙権は35歳以上で、大統領に3度選出されることや昇格や代行などで2年以上大統領の職務を行った人が複数回大統領に選出されることを禁止*しています。

*アメリカ合衆国憲法修正第22条

このためトランプ元大統領は2016-2020年において既に1度大統領として選出をされていますから、仮に今回の選挙で勝ったとしても現行の法律が変わらない限りは2028年のアメリカ大統領選挙には出馬できないことになります。

ドワイト・D・アイゼンハワーは「合衆国は、その仕えた任期の数に関わり無く、その欲する者誰をも大統領に選ぶことができるべきである。」と任期制限に反発し、ロナルド・レーガン大統領はこの制限を撤廃することを公言。

ビル・クリントンは連続2期を超えて務めることは禁ずるが、間に1期を挟んで再選出を求めることができるようにする条項の書き換えを訴えましたが修正は実現していません。

被選挙権に年齢の上限はありませんが、バイデン大統領は2021年1月の就任時に大統領就任時の最高齢78歳2か月で現在81歳。トランプ候補が返り咲くと78歳7か月で就任時の年齢記録を更新となります。

アメリカ人男性の平均寿命は2022年時点で73.5歳、女性79.3歳。

彼らが医療や食事など平均的なアメリカ人より充実しているとはいえ、日本でいえば後期高齢者ですから、果たして他に良い候補者がいないのかは今回の大統領選挙での大きな争点の一つになっています。

ちなみに史上最年少で大統領になったJ・F・ケネディは就任時43歳でした。

選挙権には有権者登録が必要

投票できる選挙権は、アメリカ国籍者で18歳以上。永住権者には選挙権がありません。またアメリカには日本のような住民基本台帳がないため自動で選挙人名簿が作られて郵送されてくることはなく、年齢になったら自己申告で有権者登録を行う必要があります。

また州をまたぐ引っ越しをすると住民票を移すだけでなく、この有権者登録もする必要があります。この負担が大きいとして、国籍や年齢などの条件を満たしていても、住民登録はしているけれど有権者登録はされていない人なども一定数います。

副大統領とセットで投票

またアメリカ大統領選挙の大きな特徴の一つは大統領候補者だけでなく、副大統領候補とペアで出馬して選挙戦を戦う点です。

移民政策の陣頭指揮を執り、風当たりが強く支持率に伸び悩む…

副大統領は大統領の次席*となり、上院議員議長を兼任。

大統領が死亡・辞任・免職などにより欠けた場合には大統領に昇格。事故や病気など一時的に職務遂行不能になった場合は、副大統領が臨時に大統領権限を代行するとされています。

*下院議長は大統領権限承継順位第二位となり、王様や天皇などがいない国における国家元首の承継順位にあたる。

合衆国憲法上は2期大統領を務めた人物が、その後に副大統領になることができるかどうかについて定めておらず、その例もまだないため副大統領になることは可能と考える人がいる一方で、修正第12条にある副大統領になれる条件として「何人といえども、憲法上大統領職に就く資格のない者は、合衆国副大統領の職に就くことができない。」を用いてできないとする法律家もいて、存命中の1期のみを務めた大統領がジミー・カーター(99歳)とドナルド・トランプ(78歳)といずれも高齢のため実例が出てこない限りは議論が始まらないという状態になっています。

将来においても度々こんなにも高齢なアメリカ大統領が誕生するかは分かりませんが、世界的にも長寿の時代。仮にトランプ再選の場合にはこの辺りの憲法修正も活発になるかもしれません。

またバイデン大統領が2期目をやるにしろ、トランプ元大統領が返り咲くにしろいずれも高齢ですから、いつ何が起こるか分かりません。

副大統領選びが不測の事態における、また任期満了まで大統領やその代行となるわけで、バイデン/トランプが二大政党候補者となるなら2024年のアメリカ大統領選挙では副大統領に誰を擁立するのかも大きな争点と言えそうです。

そして大統領になれない人という定義において2021年1月の連邦議事堂襲撃事件の裁判の結果次第でトランプ候補が敗訴すると大統領への立候補資格が失われる事態となります。

さて次回はアメリカ大統領選挙のスケジュールとその勝敗の仕組み、見どころについて解説したいと思います。

ここから先は

ALL Collect

お金と投資、ライフプランに関する記事をまとめました。 動画コンテンツ・メンバーシップ限定・趣味(アニメネタ)を除くほぼ全ての記事が対象です…

WITHOVER News2023

セミナー受講生・クライアント向けに毎月配信しているメールマガジンの購読版です。高校卒業までの一般教養と2022年度から始まった「金融教育」…

WITHOVER News2024

FP/IFA有料相談またはセミナー受講者の継続学習のためのメールマガジン(1年分)をまとめたものです。 2024年1月~月1回配信分を順次…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?