警視庁公安部の行った実験とその不備 【大川原化工機国賠訴訟6】

大川原化工機及び同社社長他幹部が外為法違反(不正輸出)として起訴された事件で、2021年7月30日、第一回公判期日を目前に控え、検察官は異例の起訴取り消しを行った。これを受け、東京地裁は8月2日に公訴棄却を決定。事件は突然に終了した。2021年9月8日、大川原化工機らは、警視庁公安部による大川原氏らの逮捕、及び検察官による起訴等が違法であるとして、東京都及び国に対し、総額約5億6500万円の損賠賠償請求訴訟を提起した。

警視庁は、噴霧乾燥器の規制要件のひとつ「定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの」について,有害な細菌を1種類でも死滅させることができればその手法を問わず「殺菌」に該当し、付属ヒーターからの熱風を送り続けて、結果的に殺せる菌が1つでもあればよいのだ、との殺菌理論を打ち立て、これに基づいて大川原化工機の立件のため実験を繰り返しました。しかし、警視庁の行った実験には不備がありました。訴状から一部を抜粋・加工して紹介します。

警視庁が行った細菌の耐熱実験とは

警視庁公安部は,噴霧乾燥器の乾熱により装置内部を殺菌することができることの実証のため,有識者に対し病原性微生物の乾熱での熱感受性について照会を行った。

その結果,某大学S准教授より,大腸菌O157の乾熱に対する熱感受性に関し,100℃を60分間保つ乾熱処理によりO157が死滅した旨の実験報告を受けた。S准教授はまた,90℃であっても120分間かければO157が死滅した旨の実験報告も行っている。

警視庁は、これらの実験結果に基づき,大川原化工機の噴霧乾燥器の温度実験を行い,ヒーターの熱風を使って内部の全ての箇所を90℃ないし100℃以上に保つことができれば,「内部の殺菌をすることができるもの」に該当することを立証しうると考えた。

粉体を使った実験ではなかった

規制要件ハは,粉体の曝露防止のため,製造後の噴霧乾燥器内部の滅殺菌をすることができることを要求するものであるから,現に滅殺菌をすることができるかを実証するには,<噴霧乾燥器内部に細菌の粉体が堆積した状態で,乾熱を用いて装置内部に堆積した粉体となった細菌を殺滅できるか>を実験するのが道理であり確実である。

しかし,警視庁の行った実験は,細菌が含まれる培養液をスライドグラス上に乗せ,室温で放置して乾燥させた後,100℃/90℃に保温した乾熱滅菌器に入れて熱処理を行ったものであった。実際に噴霧乾燥器内部に細菌の粉体が堆積した状態で行った実験ではなく,また,粉体化した菌を用いたものでもなかった。

問題点に気づいた警視庁が行ったフォローとは

警視庁は,遅くとも捜査初期段階の平成29年12月ころにはこの問題点に気付いており,同月4日,A警部補において,既に1回目の乾熱滅菌器での実験を終えていたS准教授に架電し,たとえ粒子が重なった状態で乾熱処理をしたとしても,芽胞を形成しない菌であれば,100℃程度の乾熱で細菌全体の水分が枯渇して死滅する、という見解を聴取し,この見解を根拠に,粉体による実験を実施しないこととした。

しかし,そもそもS准教授は粉体に関する学術分野の有識者ではなく,かつ,上記のS准教授の見解は,科学的なエビデンスに基づくものでない,いわば私見ないし推測であって,A警部補との間の電話での受け答えに過ぎなかった。

警視庁が受けていた指摘

実際,警視庁は,平成29年12月5日,某研究所より,粉体の状態で乾燥運転した場合について,粉体の脂肪分が焦げ,焦げた部分の下の菌は生き残っている可能性があるとの指摘を受けていた。

また,同月14日には,T教授より,法令の趣旨に沿った方法は,粉体の菌を使用した実験であり,さらにいえば実験菌自体も噴霧乾燥器で製造する必要がある旨の指摘も受けていた。

このように,警視庁による殺菌解釈を前提としても,噴霧乾燥器内部に堆積した粉体の細菌を殺滅できなければ本件各噴霧乾燥器が規制要件ハに該当するとはいえないところ,警視庁は,遅くとも平成29年12月には,粉体が堆積した状態で実験を行うと細菌が死滅しないとの問題が生じうることを認識しながら,A警部補によるS准教授への電話確認一本で,粉体を使用した実験を避ける判断をした。

さらに,被疑者本人であった原告大川原は,平成31年1月12日に警視庁の取調べを受けた際,粉体になった菌を乾熱で死滅させることは困難であり,いったんウェットダウンさせなければならない旨を述べた。警視庁は,噴霧乾燥のトップメーカーの社長を務める原告大川原から指摘を受け,粉体が堆積した状態で実験を行うと細菌が死滅しないとの問題が生じうることを明確に認識したにもかかわらず,これを黙殺し,頑なに粉体を用いた検証を避け続けた。

警視庁の行った乾熱実験とは

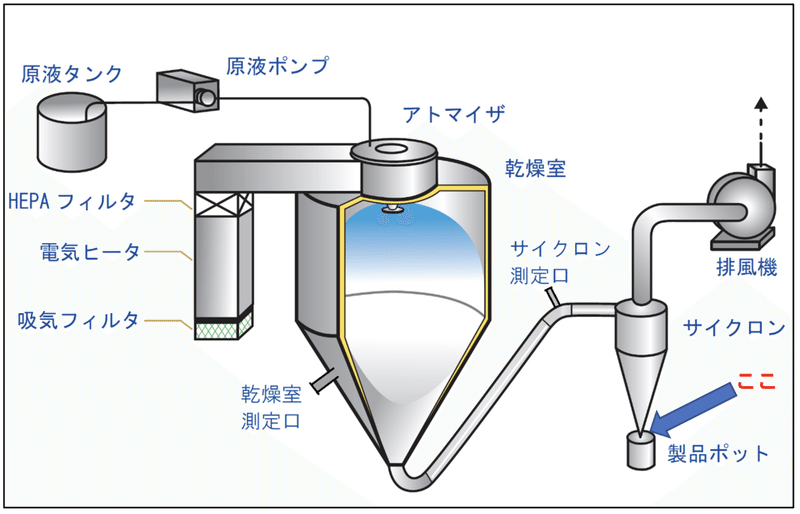

上記の耐熱実験の結果を踏まえ,警視庁は,大川原化工機の噴霧乾燥器を用いた乾熱実験を行った。業者へのヒアリングを基に噴霧乾燥器の内部で熱風による温度が上がりにくい箇所の当たりを付けた上で,輸出された噴霧乾燥器の同型機(RL-5, L-8i)を用いて,噴霧乾燥器内部に熱風のみを送り込む空運転を行った際の当該箇所の温度を計測する実験を行った。その結果,RL-5については117℃以上,L-8iについても110℃以上を維持するとの結果を得た。

これにより,大川原化工機の輸出した噴霧乾燥器は,いずれも,付属ヒーターの熱風により残留する大腸菌O157を死滅させることができる,と結論づけた。

警視庁が「熱風による温度が上がりにくい箇所」として特定したのは,製品回収用のポットのすぐ上の部分であった。

温度が極端に上がりにくい箇所の存在

しかし,噴霧乾燥器の構造上,熱風が通りにくい箇所が存在する。熱風が通りにくい箇所は,熱風からの熱が伝わりにくく,温度が上がりにくい。

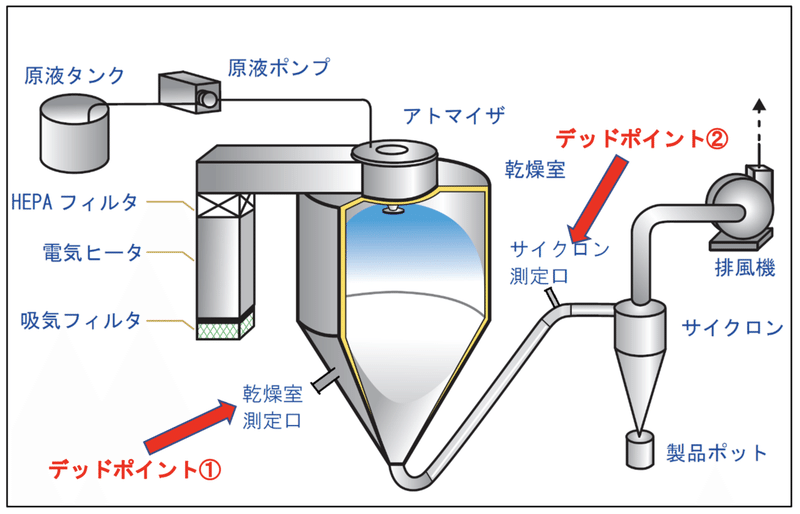

本件各噴霧乾燥器には,乾燥室内及びサイクロンへのダクト部内に,内部温度等を測定する計器を挿入するための「測定口」と呼ばれる突起部位が存在し,非常に熱風が通りにくい構造であるため温度が特に上がりにくいデッドポイントになっている。

特に,乾燥運転により粉体を製造した後は,狭い測定口に粉体が堆積・残留するため,堆積した粉体による断熱により,一部の粉体にさらに熱が伝わりにくい状態となる。

実際、弁護人が実験を行ったところ,粉体の堆積していない空状態ですら,乾燥室測定口(デッドポイント①)は,RL-5では53.0℃,L-8i型でも59.2℃までしか上がらなかった。

さらに,粉体製造後の粉体が堆積した状態で同様の実験をしたところ,乾燥室測定口の温度は,RL-5では34.8℃,L-8i型でも38.0℃までしか上がらなかった。

警視庁は測定口の存在を気づき得なかったか

警視庁は,上記の温度実験を行うにあたり,某業者から,温度が上がりにくいと思われる箇所についてヒアリングを行い,これに基づき温度測定箇所を決めた。その結果,測定口の温度は測定されないままとなった。しかし,某業者のサジェスチョンには,実際にどの場所が低くなるかを計測したことは無く,あくまで理論上の考えである旨の留保が付いていた。

大川原化工機の噴霧乾燥器は,大型の測定口を有するのが特徴であり,外観上目立つ場所に存在し,そこに粉体が堆積しうることもまた容易に認識できる。

現に,大川原化工機の複数の従業員は,平成30年12月に警視庁公安部の取調べを受けた際,同社製の噴霧乾燥器内部には測定口が存在し,測定口は袋小路になっているため,熱風が流れないなどの理由により温度が上がらない等の供述を行っていた。

勾留中に死亡した元役員も指摘していた

そればかりか,勾留中に死亡した元役員においても,平成31年1月24日ころ取調べを受けた際,「マンホール,覗き窓,温度計座,差圧計座及び導圧管等極端に温度の低い箇所があるため,完全な殺菌はできない」と供述していた。

このように,警視庁は,噴霧乾燥器の構造に知見を有する大川原化工機の役職員の取調べにおいて,再三の指摘を受け,容易にその真否を実験することができたにもかかわらず,これを無視し,起訴後に弁護人が指摘するまで,測定口をはじめとする「温度の上がりにくい箇所」に関する検証実験を一切行わなかったのである。

そして,警視庁が粉体を用いた実験を避け続けたこと,及び温度の上がりにくい箇所の検証を怠ったこと,の2点は,後の公判維持に致命的な打撃を与えることとなる。

関連記事

前の記事 5. 経済産業省は噴霧乾燥器の規制を正しく運用してきたか

次の記事 7. 公判維持のために主張を変遷させた検察官と、その先にあったもの

コンテンツをご覧いただき、誠にありがとうございます。頂いたサポートを励みに、有益な情報発信に努めてまいります。今後とも宜しくお願い申し上げます。