共働きの家計管理方法(個人のおこづかい編2023)

我が家は共働きで、家計用の共通口座に決まったお金を入れて生活費の支払いと貯蓄をして、残りは個人で自由に使うことにしている。

共通口座は口座の数やその役割、支払い方法の管理が整理できているので2021年から運用を変更をしていない。

共通口座の管理方法ついてはこちら

一方で、個人のおこづかいの管理については、決済サービスの使い勝手が結構変わったりするので、ときどき見直しをしたりする。

2022年を踏まえて2023年をどうするか考えてみる。

個人のおこづかいの今までの管理方法についてはこちら↓

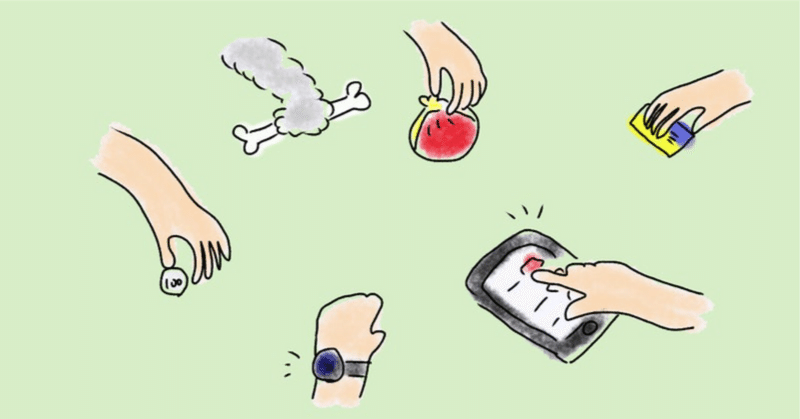

今使っている決済サービス

✔️楽天pay(楽天カードからチャージして1.5%)

・普段の買い物

→最近取り扱い店舗が大分増えたので大体楽天payで支払えるようになってきた。zaimに詳しい内訳を反映できないのがデメリットだが、楽天ポイントの使い勝手がとてもいい。ポイント払いしてもポイントがつく(大盤振る舞い感謝)

✔️モバイルSuica(エポスゴールドカードからチャージして1.5%)

・楽天payが使えないときの買い物

・特別費の支払い(モバイルSuicaが使えるもの)

→zaimに詳しい内訳を反映できるのがメリットだが、エポスポイントの使い勝手は普通。

✔️paypay(0.5%)

・バーコード決済がpaypayしか使えない普段の買い物(小さい飲食店とかだとよくある。)

・割り勘するとき

✔️楽天カード(1%)

・カード払いしかできない買い物

・楽天市場での買い物

✔️三井住友ナンバーレスカード

・コンビニでの支払い(5%)

・SBI証券でのつみたてNISA(0.5%)

・特別費の支払い(モバイルSuicaが使えないもの)

✔️エポスゴールドカード

・モバイルSuicaチャージ用(1.5%)

【銀行口座】

✔️ソニー銀行

→楽天カードの引き落とし。積立貯金(0.13%)と定期預金(0.13%)はこの口座。

✔️住信SBIネット銀行

→エポスゴールドカード、三井住友ナンバーレスカードの引き落とし。特別費の管理もこの口座。

✔️地方銀行→ジムの費用等の引き落とし

2022年の振り返り

kyashとQUICPayは全く使わなくなった。各決済サービスの使い分けは慣れてきたな、という感じ。

整理してみると、エポスゴールドカードはモバイルSuicaへのチャージにしか使っていないので、持ち歩く必要がなさそう。

ちょっと前に出てきた新しいサービス、Oliveを導入するか迷っているけど、SBI証券で積立するならOliveでゴールドカード作って、年会費が無料になるよう100万円を使った方がいい気がする…

ただ個人で100万円も使わなさそうなのがネック。家計用のカードにして夫に協力してもらうという手はあるけど、メリットを説明するのがちょっと面倒だな〜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?