頭の中の暗闇を身体の周囲に延長する−読書メモ:港千尋著『洞窟へ』(1)

港千尋氏の2001年の著書『洞窟へ』を読む。

写真家である港氏が、旧石器時代に壁画が描かれた「洞窟」と、人間の頭蓋骨の中というもうひとつの「洞窟」の間を往来しながら、人間にとってのイメージの起源を問う。

ホモ・サピエンス・サピエンスとしての「持続」を、わたしたちのなかにあるもうひとつの洞窟=脳へと探ってゆく。神経細胞群淘汰を導きにし、痕跡が表象となるプロセスを三項関係の記号過程として捉えながら、もういちど「見ること」とはどのような営みであるのかを考え直す。…広い意味での記憶の問題…。記憶の動的な性格が、もうひとつの驚くべき洞窟のなかから浮かび上がる。『洞窟へ』p.6

導きとなるのはG.M.エーデルマンの神経細胞群淘汰(『脳から心へ』)であり、アンドレ・ルロワ=グーランの『身振りと言葉』である。「イメージ」というわたしたちが日々、いつも、いまもありありと体験しながら、安易にその正体を見抜いているとは言えないものに、光を当てていく。

真っ暗な箱

写真といえばカメラである。カメラが無ければ写真はない。カメラとは、そこで光のパターンを別の何かのパターン(物質のパターンだったり、データのパターンだったり)に置き換える「真っ暗な箱」である。

その真っ暗闇に満たされた壁の表面はレンズを介して外からこぼれ落ちてきた一瞬の光によって物理的に励起される。そこでは外の世界を引き金としつつ、それとは異なる新たなパターンが形成される。

常識的な写真、たとえば運転免許証の証明写真のようなものは、この暗箱の内壁の励起パターンを「外の光」の反射のパターンと似たものの範囲に押し止める技術によってかろうじてその姿を現す。その技術は、励起されたものの痕跡を細心の注意を払って保存する。

カメラは漫然と外界の正確なコピーをそのまま透過させて固定する「透明な」機械ではない。カメラはその内部でカメラにとってのイメージをつど新しく生産している。

ただしチューニングを極めることで、印画紙に焼き付けられるイメージを、今風に言えばプリントアウトされるイメージを、うまい具合に外界をそのまま写し取っているかのような体裁に調整することができる。

投射(プロジェクション)

そしてわたしたち人間が、身体の周囲の光をそれとして意識するプロセスもまたカメラと同じように理解できる。周囲からの刺激のパターンに応じて、わたしたちの神経系には特定の結びつきのパターンが形成される。そのパターンは繰り返し再生産されもすれば、衰退しもする。

そうして神経系に記憶されたパターンを使って、今度はそのパターンと「同じ」ものを、外界に見つけ出していく。「これはこの前のあれだ!」と。

わたしたちは不意に、ある何かが別の何かに「似ている」と気づくことがある。石だったり、木だったり、自然のものの形が、何か別のものの外観に「似ている」と。

偶然にできた染みに人の顔を見たり、石の形にどこかの風景を見立てたりする心の動き p.86

別々のふたつのものを「類似」によって結びつける媒介項となるのは、わたしたちの神経系の記憶である。イメージの記憶は、異なるものを「同じ形である」として結びつける。この時イメージの記憶は自然へと「投射」される。

媒介項としての記憶

記憶、神経系に保存されたパターン。それは遺伝的に受け継いだ神経系の形態の上に、後天的に作り上げられる。記憶について、港氏が手がかりとするキーワードは「選択」と「反復」である。

選択と反復は、イメージの投射の原点にあるイメージの記憶を創造し保存する脳のプロセスの動き方である。

外界の光や音などの不均一な偏りや動的なざわめきが身体表面の感覚器官の動きに偏りを生じる。

それが引き金となって、次々と神経のネットワーク上にカテゴリーが生じ、呼び起こされ、それらのカテゴリー同士が結びつくことで、やがて意識が動き出す。意識は記憶されたもの、知っているものを、身体を取り囲む環境に投射する。

ここで『洞窟へ』は、ネガティヴ・ハンドの話へと移る。ネガティヴ・ハンドというのは、手の輪郭を顔料でなぞることで、手の形を壁にうつしたものである。影を描くことで、その影の主を不在のまま浮かび上がらせる。ここでは「ある」と「ない」が高速で反転を繰り返す。

それ(ネガティヴ・ハンド)が地球全体に遍在しているところを見ると、地理的あるいは時間的な特殊性を超えた、なにか普遍的な意志のようなものがあったのではないかと想像したくなる。芸術以前のかたちとして、言語以前のサインとして、記号以前の身ぶりとして、これらの手の影は先史時代の人類の認識がどのようなものだったのか、彼らはどのようにして知識を伝達していたのかといった遥かな問いに、わたしたちを誘うのである。P.56

洞窟壁画は「鑑賞される」ことを目的として描かれたとは考えにくい。真っ暗で狭く湿った洞窟の奥深くへ、ときに1キロメートル以上もの距離を、わずかな獣油ランプの明かりを頼りに這い進んだところに描かれる。狭い隙間に横になって、獣油ランプに照らされて岩石の壁の凹凸にゆらゆらと揺れる影と光の織りなすパターンに、張り詰めた神経の発火パターンによって生じたイメージの記憶を、プロジェクションする。

ここで動くのは「反復」の過程である。

マカロニ図法

これをマカロニ図法という。なぜマカロニかといえば、最初に指でなすりつけられる線が、マカロニにように見えるからだ。

線の集合のなかから、偶然によって、いくつかの線のグループが選択される。これが変質の第一段階である。それに続く第二段階として、見た目の類似によって選択された線のグループが、何度も反復されることによって、ある形態として定着する。p.91

このプロセスが、記憶の仕組みを説明するエーデルマンの「神経細胞群淘汰説」と似ている点は非常に「興味深い」と港氏は書く。

記憶にあるイメージを投射するだけでなく、投射された「似ている」対象物の方に、繰り返し繰り返し手を加える。その反復を通じて対象物は変形していく。そして描き手は、その壁に浮かび上がる線を凝視しつつ、自分の脳内のパターンを強化する。

そうして、ものは頭の中の記憶にあるイメージとの類似性を高めて行く。モノに記録されたイメージと脳に記憶されたイメージが、互いに相手を真似て、ますますその輪郭をはっきりさせていくポジティブ・フィードバックが動き出す。

頭の中を外に出す

壁面に指で顔料をなすりつけていく。直線だったり曲がったり、規則的だったり逸脱したり、繰り返し繰り返し線を引いていく動作の結果、壁面にはいくつもの線が複雑にもつれ合っていく。

そのもつれあったいくつもの線を眺めていると、不意に、たまたま偶然、何かの動物の形に見てくる部分が、意識の表層に浮かび上がる。地から図が立ち上がる。

その図として立ち上がった動物の形のような線をなぞるように繰り返し引き直していく。そうすることで次第に、脳に記憶された動物のイメージにより近い壁画になる。こうして頭の中のイメージが、目の前の岩壁に流れ出す、あるいは飛び出すのである。そうして描き手は、いまや自分の頭の中でイメージしたものたちが、実際に飛び回る空間へ、全身で入り込むことになる。

洞窟は「からっぽ」の空間ではない。

洞窟がからっぽに見えるのは強力な光源にその壁と天井と地面を照らし出された時だけである。周囲を照らす光が弱まり、やがて消えてしまえば、洞窟には「闇」が充満する。洞窟は闇という存在がぎっしり詰まっている。

その闇の中に、脳という自ら発火する「真っ暗闇」を携えて人間が入っていく。

洞窟の中で小さな明かりがゆらぐとき、まるで自分で自分の頭の中に全身で入り込み、意識の発生の瞬間に全身でしがみつくような感覚を覚えざるを得ない。

おわり

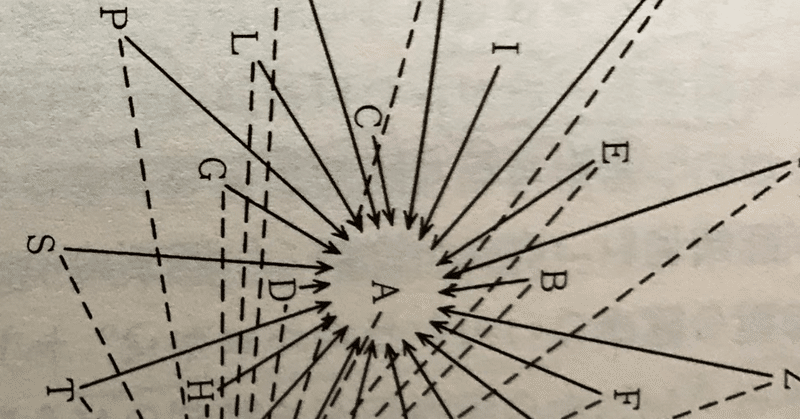

※タイトルのイメージは、井筒俊彦全集 第九巻 p.46より

つづきはこちら

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。