BORN TO RUN "美獣"

これまでのシリーズ

今風の言葉で言うなら、生まれた時から「勝ち組」だったと思う。

地元じゃ名士の末裔に生まれ、家柄は不動の位置にある。

曽祖父はその資産を利用して、商売を始めた。物語としては紆余曲折もあったらしいが、結果だけ見ると現在まで続く企業である。

俺は、その社長の御子息ってヤツで、物心ついた時には、自分が勝利者側にいる事を自覚していた。

父も母も聡明で、眉目秀麗だ。悲しいかな、貧乏人は金持ちを悪者にしたがるが、現実はそうじゃない。

成金は兎も角として、金を持っているのだから、心に余裕がある。誰かを悪人に仕立て上げて正義を示す必要がない。

頭もいい。理由は簡単だ。教育に金をかけられる。そして、両親も頭がいいから、家庭環境も躾も行き届いているのだ。俺は地頭の良さも遺伝すると思ってるから、なおの事だろう。

そして、金持ちは伴侶をより広い選択肢から選べる。つまり、美形を選べるから、遺伝的に顔立ちもいい。

要するに金持ちは、顔も、頭も、性格もいいって事だ。

自分で自分のことを「性格がいい」だなんて言いたくはないが、金持ちに媚びへつらって、内心では金持ちを憎んでいる取り巻きを沢山見てきた。少なくとも、あんな連中よりはマシな性格をしているつもりだ。

そんな俺は、白檀家の三男に生まれた。

幸いなことに、長男も次男も長女も利発で、俺は適度に利口だった。

自分の置かれた立場を理解できるぐらいには、頭が良かったのだ。

白檀家の跡取りは、2人の兄に任せればいい。万が一、2人が急逝する事になっても、姉の婿が頑張ればいい。

それさえも潰えた場合は俺が継いでもいいだろう。後継になれないほど愚かではない。ただ、それも面倒なだけだ。

俺には家督や社長の座なんて面倒な肩書きは必要ない。くだらないプライドのために兄達を出し抜くつもりもないのだ。

そして、家も俺も馬鹿じゃない。薄汚いお家騒動に発展しないよう、各々の財産分与はそれなりに計算されている。何をしてもしなくても、食いっぱぐれるなんて事態にはならない。

一族のために働いてもいいだろう。働かず、関連会社の役員として昼行灯になってもいいのだ。

それが、俺に与えられた立場だ。

「満、お前はどうする?」

兄が身の振り方を訊いてきた時、俺はハッキリと答えた。

「兄さんたちと肩を並べる気はない。最低限度の生活さえ出来れば、後は家から離れて、自分で好き勝手に暮らすよ」

「そうか。わかった」

戻る気になればいつでもポストは用意する、と兄は言ったが、生活できるだけの送金さえあれば、戻る気はさらさらになかった。

そして大学を卒業すると同時に、俺はプロレス団体への入門を目指したのだ。

俺は、ヒーローになりたかった。子供の頃から。

金持ちの子は悪いヤツに決まっている。そんな目で見られる事が当たり前だった。だから、皆から憧れの眼差しを向けられるヒーローになりたかったのだ。

幸いな事に親のお陰で、やってみたかった格闘技は、空手、柔道、剣道と一通り経験している。

俺にとっては、競技中は自分が金持ちの子である事を忘れられるし、ほとんどの相手もお構いなしに攻めて来てくれるのだ。こんなに心地良いものもないだろう。

兄弟の中ではおそらく俺が一番アクティブな人間だったと言えるし、運動の才能も高い方だったと言える。しかし、肉体だけは恵まれているとは言えなかった。

典型的な中肉中背。いや、平均よりは少し小さいかも知れない。

いくつかのプロレス団体の門を叩いたが、肉体的に凡庸で、大学出の坊ちゃんにしか見えなかったのだろう。門前払いか、プロテストで不合格を言い渡された。

悔しいが、肉体的に勝る連中がうようよしているだけでなく、運動一本に賭けて来た連中ばかりなのだから仕方のない話だ。

何度かトライしているうちに、ようやく地方の小さなプロレス団体から合格の通知が来た。

そして、門下生として練習を積み重ね、デビューした。

リング・ネームは本名の「ビャクダン」と「満」を捩って「ボンバーマン・ミツル」だ。

ハードな練習にも耐え、ようやくなれたプロレスラー。約束された生活を捨て、自分で掴み取った立場。

俺は満ち足りているはずだった。

だが、そうではなかったのだ。

俺が目指していたヒーローは、もう色褪せて、汚れていた。

皆が憧れるヒーローは、もういない。

俺は気が付けば、全力で向かってくる奴を、全力で潰す事に悦びを覚えていたのだ。

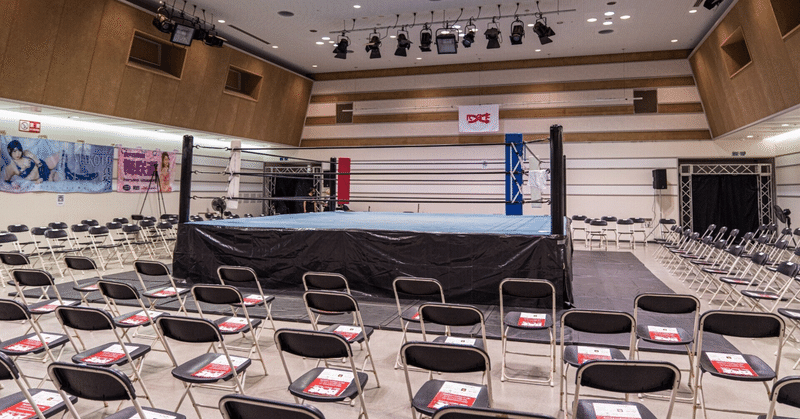

金持ちだの、先輩だの、肩書きだの、事情だの、そんな洒落臭い事を全部抜きにして、ただリングの上で雌雄を決する。俺は、ただそれだけを求めるようになっていた。

デビューから1年半。

あれほど憧れたプロレスという舞台に、見切りをつけようと考え始めた。

プロレスが楽しくない訳ではない。まして、弱い訳ではない。だが、ひりつかないのだ。

全力で向かってくる奴と、全力で潰し合う。そんな焼け付くような刺激がない。今の俺が求めているのは、全力での潰し合いだ。明日、肉体が壊れてもいい。自分の肉体を壊してでも、相手の肉体を壊したいのだ。

総合格闘技への転向を考え始めた時の事だった。

ある夜、練習の後に、一人で夜の公園を走っていた時の事だ。

誰もいないような人っ気のない公園で、人影がランニングコースを塞いだとしたら、それは意図的なものに相違ない。

俺は、走りを歩みに変え、そしてゆっくりと止まり、影に向けて、問い掛ける。

「ひょっとして、辻斬りってヤツ?」

近頃耳にする、格闘家を狙った闇討ち事件の事を思い出した。詳しくは知らないが、業界では噂になっている。やられたプロもいるらしいが、内容が内容だけに、警察にも駆け込めないし、真相は闇の中だとか。それがまさか、自分の元に現れるとは。

「ビャクダン ミツルだな」

俺と背格好はさほど変わらないであろう、黒ずくめのトレーナーが声を発する。

本名まで調べ上げている。間違いない。そのつもりなのだ。

「人違いじゃなくて良かったけど、俺で良かったのかい? ウチのエースは俺じゃないぜ」

軽口を叩いて、距離と間合いを測る。しっかりと構えている訳ではないが、アップライト気味で重心は後ろ。打撃系の立ち技だ。

辻斬りの男は、暗闇の向こうでにやりと嗤う。

「練習風景を見た限り、お前が一番強そうだったんでな」

相手が相手だけに、まともな回答が来るとは思っていなかった。答えがあったのは意外だったと言える。

自分の肚の裡が、ぐるぐると溶けた鉄のように渦を巻く。

興奮しているのだ。プロレスラーになった時よりも、観客の前で試合する時よりも。

噂に聞いた辻斬りを相手に、全力を試せる。至上の悦びとはこの事を言うのだろう。

肩書きも、地位も、事情も知らぬ。ただ、今まで積み上げた全部を相手にぶち込める。こんな悦びが、他にあろうか。

噂の辻斬りをぶちのめして、警察にでも突き出せば本物のヒーローってのも悪くない。

「そいつァ何よりだ。俺が一番弱そうに見えたのかと思ったよ」

言い様に身体を沈める。いや、沈めると同時に飛び掛かっていた。超低ポジションのタックル。大学時代にはレスリングもやっていた。速度もパワーも素人に躱せるシロモノではない。

タックルで唯一警戒すべきは、膝だ。全力で突進するのだから、カウンターに膝を当てられたら逆にこちらが沈む羽目になる。

だが、辻斬りの構えから膝蹴りが来るとは考えられなかった。辻斬りの正体が何者かは知らないが、レスラー相手に立ち技で勝負を挑むのは最悪手だと言える。

打撃系選手の打撃はもちろん怖い。出来る事なら喰らいたくはないが、一、二発の打撃を喰らおうとも、それが致命傷にさえならなければいいのだ。

極端な話、脳震盪さえ起こさなければ、十発ぐらいなら耐えられる。顎やこめかみを打ち抜かれるとか、全体重を乗せた膝蹴りを喰らうかしない限り、ほとんどの打撃は耐えられるのだ。

そして、こっちは掴みさえすれば、それが致命傷になる。打撃系と組み技系の勝負では、圧倒的に組み技が優位なのだ。

そう思った俺の両腕が、空を抱き締めた。

信じられない事に、辻斬りは俺の脳天に掌を置き、跳び箱のように俺を飛び越えていたのだ。

読まれていた。いや、誘導されたのかも知れない。辻斬りは俺のタックルを予測して、冗談みたいに俺の頭上を飛び越えたのだ。

しかも、飛び越えざまに俺の脚が蹴られていた。脚を縺れさせた俺は、公園の地面に顔面から突っ込んでいた。

しかし、その程度でくたばるような、ヤワな鍛え方はしていない。自分から前転し、受け身を取りながら跳ね起きて、身体を反転させる。

もう一度、今度こそ、次は高い位置からのタックルで押し潰してやろう。

そう思い、右脚を踏み込んで辻斬りの位置を捉えようとした。

だが、奴はもう、視界の中にいた。

眼前だ。

あろう事か、辻斬りはレスラーを目前にして、片脚で立っていた。

舐めやがって。

そう思った。レスラーを相手に、ハイキックだと? ふざけやがって。そう思った。

だが、もう片方の脚は、俺の視界にはほとんど映らなかったのだ。

感触でわかる。辻斬りの足刀が、俺の顎を見事に蹴り上げていたのだ。

顎が跳ね上がる。視界が夜空を見上げていた。視界が、白だか黒だかわからない闇に閉ざされていく。

駄目だ。負けだ。負けた。負けたのだ。こんなにあっさりと、意識を断ち切られ、敗北したのだ。

終わりだ。こんなに楽しい時間が、1分にも満たない蜜月が終わる。

耐えられなかった。

この瞬間を味わうために練習してきたんだろう? なのに、こんなに簡単に終わっていいのか? いいや、良くない。ここで終わらせる訳にはいかないのだ。

だが、俺の前身は糸が切れたように脱力し、間もなく地面に突っ伏すだろう。

例え、ここで意識をどうにか保とうとも、肉体は一切動かない。動かせないのだ。

闇に呑まれた真っ暗な視界の中で、辻斬りが背を向けるのを感じた。

蹴りの感触で、意識を断ったと確信したのだろう。

完全な敗北だ。

奴の気配が遠退くのを感じる。

終わるな。行かないでくれ。

俺はただ、それだけを願った。

遠ざかる意識を引き留め、儘ならぬ肉体に命令し続けたのだ。

奴の蹴りを食らってから2秒にも満たない時間の中で、俺はひたすら、倒れるな、意識を保てと念じ続けた。

それでも、膝から崩れ落ちる。

身体が前のめりに倒れる。

必死に手を伸ばした。

這いつくばってでも、食い下がってやると。

手足の感覚はない。

俺は俺自身がどんな無様な格好で倒れたのかもわからない。

だが、俺は聞いた。

俺自身が発した、声にならない声を。

呂律も回らなければ、何故自分がそう言ったのかもわからない。

それでも確かに、俺の声は俺の耳に届いた。

「 オ れ を デ し に シ ろ 」

その声が辻斬りの耳に届いたかどうかはわからない。だが、辻斬りがこっちを向いたような衣擦れの音が聴こえる。

勝った。俺は辻斬りに完全な敗北をしたが、俺は、これまでの俺に勝ったのだ。

※ この記事はすべて無料で読めますが、お気に召した方は投げ銭(¥100)をお願いします。

なお、この先にはあとがき的な何かしか書かれていません。

ここから先は

¥ 100

(´・Д・)」 文字を書いて生きていく事が、子供の頃からの夢でした。 コロナの影響で自分の店を失う事になり、妙な形で、今更になって文字を飯の種の足しにするとは思いませんでしたが、応援よろしくお願いします。