よく分かるデータヘルス【2】健康経営とデータヘルス

前回の記事では、「データヘルス」がどのような状態を目指しているのか事業の概要や取組みの背景、計画の方向などを紐解きました。

本記事では、健康経営の観点から企業がデータヘルスを活用するためのキーワードとして、「コラボヘルス」「ポピュレーション・アプローチ」「健康投資」をみていくことにしましょう。

事業者と保険者のコラボヘルス

「コラボヘルス」は、企業と健康保険組合が連携し、従業員(加入者)の健康増進を効果的に行う取組みを指します。

厚生労働省が推進するデータヘルスは、当初から経済産業省が推進する健康経営と「車の両輪」とされ、省庁の垣根を越えて取組みが進められてきました。

企業による健康経営の取組とデータヘルスのさらなる連携を図る

保険者のデータヘルスを強化し、企業の健康経営との連携(コラボヘルス)を推進する

従業員の健康の維持・増進が将来的に企業の収益性を高める投資と考える健康経営により、戦略的に健康管理を行おうというわけです。

イメージとしては下図のように保険者(健保組合)と事業主が連携し、加入者(従業員)へ健康的な働き方を促すしかけをつくり、推進するものです。単に健診やレセプトデータと勤怠データを同じシステムに入れて集計を効率化すればよいというものではなく、互いのデータを活用してもっと積極的に健康的な働き方を目指す取り組みが求められます。

(厚生労働省保健局保健課資料『データヘルスについて』より転載)

コラボヘルスの取組みは、健康管理と労務管理の両面から進めます。このため、従業員、事業主、健保組合の「三方良し」の関係になるといえます。

従業員とその家族:健康になる、ワークライフバランスが向上する

事業主:従業員のモチベーションが上がる、企業価値が向上する、労働生産性が向上する、労働災害を防止する

健保:医療費が削減する

個人の予防・健康づくりと

ポピュレーション・アプローチ

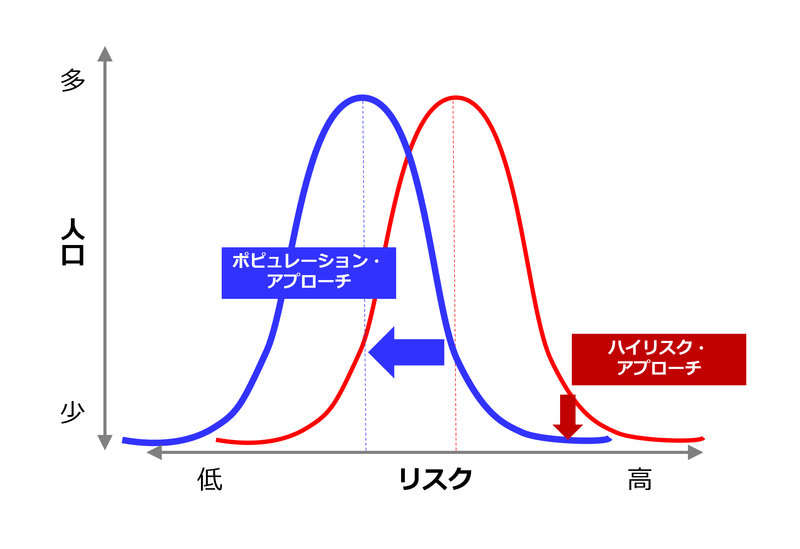

データヘルスは、組織活動で生じるさまざまなデータを活用して従業員一人ひとりの健康行動を促します。このため、集団へ働きかけることにより組織全体でのリスクを下げる「ポピュレーション・アプローチ」が重要なポイントになります。

これまでの従業員に対する働きかけは、健診結果などから疾病リスクの高い人に対象を絞り込んで行う「ハイリスク・アプローチ」が中心でした。ポピュレーション・アプローチでは対象者を限定せず、より多くの人々へ早い段階から呼びかけるものです。このため、疾病リスクの低い人にとっては予防や健康の増進などにつながり、組織全体の底上げを図ることができます。

厚生労働省は、2016年に「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」を策定しました。ここでは、健康長寿社会の実現に向け「自分の健康は自分でつくる」ことを意識し、各自の年齢や健康状態などに応じて自ら一歩を踏み出すよう求めています。

一方でポピュレーション・アプローチは、疾病リスクの低い人にとって健康行動への関心が高まらず、ハイリスク・アプローチほど真剣に受け止めない場合もあります。集団全体への働きかけのため、個々人に対する効果が薄まる可能性があるわけです。

こうしたポピュレーション・アプローチのメリット、デメリットを踏まえ、すべての人が健康行動へのきっかけをつかめるよう、インセンティブの提供やデータを活用した健康プログラムの提供を行う必要があります。

ガイドラインでは、インセンティブの取組みを中心に、個人が主体的に健康づくりを行えるよう、次のようなポイントを紹介しています。

ICTを活用したわかりやすい情報提供、健康への注意喚起

予防や健康づくりの積極的な取り組みに対する評価

個人の価値観に合わせた魅力的なインセンティブの工夫

口コミを誘発する働きかけや外部との連携での取組みの拡大

健康投資

組織全体で健康へ取り組むためには、健康の維持は個人的なものとして考えがちな経営側の人たちが「従業員の健康維持が人材の生産性の向上や疾病による出費を抑制して企業の収益につながる」と考え、従業員の健康を重要な投資として経営戦略に健康を組み込むよう意識を転換させることが重要となります。

政府は経済の成長戦略のため2014年に改定した「日本再興戦略」の中で、経営者に対する健康投資のインセンティブとして、以下の取組みを通じ、健康経営に優れた企業を評価するしくみを構築することを掲げました。

健康増進に係る取組が企業間で比較できる評価指標の構築

東京証券取引所における健康経営銘柄の設定

CSR報告書などへ従業員の健康管理や疾病予防に関する取組みの記載

優良取組事例の選定、表彰

経済産業省では、経営者向けに『企業の「健康投資」ガイドブック』をまとめています。この中で、健康投資の基本的なイメージを示し、より効果的・効率的に推進するため、データヘルス計画の策定と実施の中で企業と健保組合とが連携するよう促しています。

また、経済産業省で「健康経営銘柄」を、日本健康会議で「健康経営優良法人」を認定するなど、大企業から中小企業まで、健康経営を評価するしくみが整えられてきています。

外部委託の目的と検討のポイント

これまでみてきたデータヘルスと健康経営については、事業者と保険者自らが従業員全員を把握し働きかけることが理想的ではありますが、現実にはデータを統合して有効に取り扱うためのノウハウやシステムにも、運用する人材にも限界があるでしょう。

このため、データヘルス計画では、事業を外部委託することでより効果的なアプローチを目指す方向が示されています。データヘルス計画の事業目的を達成するためどんなノウハウやリソースが必要かを明確にし、各ステップでどの部分を外部委託するのかを決定していきます。

外部委託の目的は、単なるデータ管理の効率化でコスト削減するためだけではなく、近年注目が高まっているDX(デジタル・トランスフォーメーション)など、データドブリンの経営戦略にもつながる革新的なサービスを創造するパートナーとしての連携など、多様化しています。

外部委託で連携する際には、目指したい目的を明確にし、自らの事業の特性や資源の現状を把握した上で、事業者と組合者、外部委託者の役割分担を明確にしつつ、データヘルス事業の推進にあたりましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?