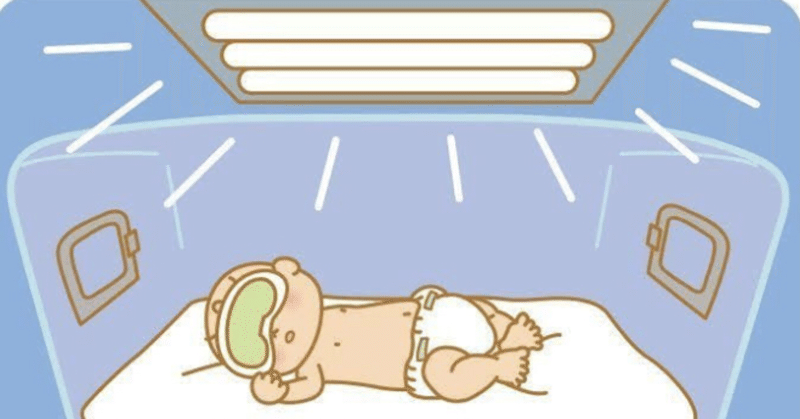

新生児黄疸を治す!光線療法!

新生児でよく見られる新生児黄疸。今回は、新生児黄疸の治療で用いられる光線療法についてまとめました!

光線療法の原理

ビリルビン(ZZ)の構造は、親水基が分子内水素結合により分子内に閉じ込められ、分子表面には疎水基しか露出せず、水に不溶の立体構造を示しています。

光線療法の原理は、光エネルギーにより、ビリルビンをテトラピロールのままで構造を変化させ、疎水性であるビリルビンをグルクロン酸抱合することなく水溶性にすることです。水溶性となった光異性体であるビリルビン(EZ、ZE、EE)は主に胆汁中へ排泄され、腸肝循環をします。また、光立体異性体であるサイクロビリルビン(EZ、EE)は胆汁および尿中に排泄され、腸肝循環をすることなく対外へ排泄されます。

よって、光線療法は、「ビリルビンを水溶性にして排泄を促す」といった治療になります。

光線治療器

(種類)

・LEDタイプ

・スポットライトタイプ

・パッドタイプ(光ファイバー) など

照射方法は、保育器の上や底面からといった形になります。

LEDは狭い波長域で強いエネルギーの光を照射できるのでビリルビン低下効果が高いと言われています。

ビリルビンの最大吸収波長域は450nm付近の青色領域であるので青色光源を用いた治療器が多く普及しています。

(A社)

ビリセラピーやネオブルー

Lowモード 約10~15μW/cm2/nm

Highモード 約30~35μW/cm2/nm

(D社)

ビリルクス(5段階設定)

1 約10~15μW/cm2/nm

2or3 約30~35μW/cm2/nm

光線療法の使用法と使用時のコツ

光線療法の適応基準はいくつか存在しています。

当院では「神戸大学(森岡先生)の基準」でやっていたかと思います。

採血の総ビリルビンやアンバウンドビリルビンを測定して判断します。(経皮ビリルビンは代用しないことをオススメします)

光線療法の注意点

光線療法の有害事象・副作用

①光線療法は網膜毒性と性腺毒性が知られているので、目を覆うこととオムツを着用することが推奨されています。

②光線療法の有害反応のひとつにブロンズベビー症候群があります。光線療法により生成されたサイクロビリルビンが排泄されず特有のブロンズ色を呈する症状です。早産児では胆汁からのビリルビン排泄が悪いために発症しやすく、その後に閉塞性黄疸が出現することがあるそうです。

③アミノ酸輸液中において、青色光の暴露でトリプトファンが大幅に減少し、マルチビタミン添加時にメチオニンが40%、ヒスチジンが22%減少したという報告があるそうで、遮光が必要との事です。

④皮膚の色調と血清ビリルビンは、光線療法を行うと平衡しなくなる。したがって、治療中や終了後24時間は、経皮ビリルビン値は全く信用できなくなるため、血清ビリルビンの測定を1日1回は行う必要がある。

⑤光線治療器は、照度計を使用して照射強度が、光源から30cm離れた位置での平均強度を確認し、照度が満たない場合は、児に対して十分な治療が行えていないことになるため、機器の調整が必要になります。(皆さんの施設ではどのように点検していますか?照度計などについて教えていただけると幸いです🙇♂️)

⑥30μW/cm2/nm以上(D社の4、5段階目)の照射強度で行われる光線療法がすべての新生児にとって適切とは限らないです。(超早産、超低出生体重児など)

⑦頭痛や吐き気、めまいなどを起こす場合は、黄色いレンズのメガネを使用すると緩和することがあるそうです。

機器点検

①光源(蛍光灯タイプ)

A社では3000時間毎に交換との事ですがそれよりも早く光エネルギー量が低下することがあるので定期的な照度計の点検が必要だと思います。(LEDタイプでも照度計での点検は必要だと思います)

②冷却ファン

輻射熱による赤ちゃんの体温上昇や保育器内温度の上昇を防ぐために冷却ファンが着いています。ホコリがファンの故障の原因にもなりますのでこまめに掃除することも大事です。

最後に

新生児黄疸に使用される光線療法は、機械的にはとても簡単な治療ですが、奥はとても深い治療だと思います。

臨床工学技士も光線療法の毒性や治療効果について、知ることによって機器の点検の意義が理解できるのではないでしょうか?

私も日々、NICUの赤ちゃん達のために勉強していきたいと思います!!

あかちゃんまん👶🍼(あか座)

(参考)

・新生児小児ME機器サポートブック(松井晃:メディカ出版)

・周産期医学vol.51 No.10 新生児医療におけるME機器 光治療器(東京医学社)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?