木村重樹/私が通り過ぎていった〝お店〟たち──昭和のレコ屋とロック喫茶をめぐって

今、なぜ〝お店〟なのか?

ここでは「自分の頭の片隅にへばりついている、いにしえの〝お店〟についての記憶」を書き留めておきたい。要するに、現在営業中の人気店・隠れ家的スポットの類を紹介するのではなく、〝今はなき伝説の店/スポットの想い出〟みたいな話だ。

ちなみに、こうした〝伝説の店/スポット〟が各種メディアによってクローズアップされ、世間の耳目を集め、さらなる伝説化が進展してゆく……といった現象は、別に最近に始まったことではない。60年代後半、時の文化人からヒッピー旅行者までが店内にひしめいていたという新宿の音楽喫茶「風月堂」、70年代当初、往時のセレブや筋者がつどい、外国人スターがお忍びで訪問していた赤坂のディスコ「ムゲン」に「ビブロス」、まだ女子高生時代のユーミンが地元八王子から半日がかりで通っていた、飯倉のイタリアン・レストラン「キャンティ」……。最後のキャンティこそ今なお営業中とはいえ、ぼく自身はこれら伝説の〝お店〟を実際に訪れた経験こそないのだが、それぞれの場所をめぐる数々の逸話や証言や文献等から、そのあらましを推察することはできる。

店とは、ひとえに「商品の売り手と買い手」あるいは「サーヴィスの提供者と受領者」が接点をもつ場の総称だか、必ずしもそうした商品やサーヴィスが第一目的ではなく、時には店主と顧客、あるいは顧客同士の交歓の場=たまり場にもなりうるわけで、とりわけある種の飲食店や文化産業まわりの店舗や空間(書店、楽器屋、映画館、劇場、ライヴハウス、etc.)は、それ自体がサロンや倶楽部、コミュニティの役割を果たすことも稀ではない。

昨年(2010年)夏、少なからぬ音楽ファンに惜しまれつつ閉店した(渋谷系発祥のショップ)「HMV渋谷」や、やはり2010年末に突然クローズし、同店を愛用していたミュージシャン有志の呼びかけで年明けにSHIBUYA-AXでの「さよならコンサート」が実現した「ヤマハ渋谷店」のように、新聞雑誌やウェブ・ニュースで報道されればまだしも、人知れず店じまいしていたという例も少なくない。

実際、こうして原稿を書いている途中で、気分転換で久々にログインしたmixi上のマイミク某氏のつぶやきから、神楽坂下のミステリー専門書店「ブックスサカイ 深夜プラス1」もまた、2010年8月末で自主廃業していた事実を(今さらながら)知らされた。人物なら訃報記事をチェックするという手段もあるし、ある程度の知名度があれば、ウィキペディア等の人物情報から、その安否を確認もできよう。だが対象が〝お店〟となったら、さてどうすればいいのか?

ある時代(と、そこで培われた文化)を支え、さらには象徴するような名物店が、社会状況の変化や経営上の理由から閉鎖閉店の憂き目をみるケースが、このところ目立ってきた。「個性的な店舗よりも有名チェーンやフランチャイズ店の時代」ということなのだろうか? いや、前述のHMVにしてもヤマハにしても、音楽産業のなかでは決して弱小な経営母体ではなかったはずだ。

グローバリゼーションの加速化に伴い、個人商店や自営業が苦境に立たされるようになってから、はや十年余り。早い話、かつて自分も利用していた〝なじみの店〟が、いつの間にかなくなってしまうような事態は、今後も増えこそすれ、その傾向に歯止めがかかることは、どうやらなさそうだ……という展望が、ひとつ。

その一方で(先の〝伝説の店/スポット〟の例とはまた別に)、かつて自分が実際に立ち寄った経験のある店やなじみ深い場所が、いつのまにか文物化され、伝説化が進展してゆくようなケースも、近年垣間みられるようになってきた。出版物ひとつ取ってみても、渋谷百軒店の老舗ロック喫茶「BYG」を舞台にした『風都市伝説—1970年代の街とロックの記憶から』(北中正和編著/音楽出版社/2004年)や、同じ渋谷の80年代シーンを活写した『NYLON100%—80年代渋谷発ポップ・カルチャーの源流』(ばるぼら編著/アスペクト/2008年)等々。まあ、「それって単に、あなたが歳を取ったせいでは?」と言われたら、それまでだが。

さて、長めの前口上もこのくらいにしておこう。

ここに記しておきたい〝お店〟とは、先に引き合いに出したように、後年になって証言集やルポルタージュが単行本化されるほどの話題性があったわけではない、だが誰かがどこかで書き留めておかなければ、その存在自体がなかったことになっても不思議ではないような半端な店だったり、あるいはそこそこの知名度はあったとしても、その独自性を説明するのがいささか厄介な場所だったりする。そんな店や場所をめぐる想い出話に、しばしおつきあいいただきたい。

……といって、幼少期の駄菓子屋や縁日の屋台における「はじめての商取引」から時系列順に繙いていったらキリがない。中学校に進学して電車通学を始め、週に6回は渋谷駅を経由していた70年代半ば過ぎから始めよう。小学校高学年でラジオ聴取にハマり、流行歌のエアチェックに熱中したあたりから、いわゆるポピュラー音楽、それも洋楽(英米のロックやポップス)の面白さにめざめた頃合だ。もちろんこの時代にも、本屋や映画館や美術館等々に足しげく通っていたことは間違いないのだが、あれもこれもと欲張っては話が拡散する。思い切って「音楽関係」の店舗や場所の話に限定してみた。

*猟盤に明け暮れた10代(トホホ)

今の若い人にはきっと通用しないだろうが、その昔、飲み会やコンパの余興ネタのひとつに「生まれて初めて買ったレコード(CD)って、何?」なんてトピックがあった。ちなみにそこでの着目点は「誰の何というタイトルか?」つまり、ミュージシャンの名前と曲名を聞き出すことで、回答者の趣味嗜好や世代感覚を推察するという他愛もないお遊びだ。さらに「シングル盤は、アルバムは?」などと設問を細分化したくなる気持ちも分からないでもないが、あまりしつこいと嫌がられるのでご用心を……。

話が逸れた。ぼくの場合、生まれて初めて自分の小遣いで購入したLPレコードは、1975年当時、日本の洋楽チャートを席巻していたスージー・クアトロのベスト盤『スージー・クアトロ・ストーリー 永遠のゴールデン・ヒッツ(原題:The Suzi Quatro Story - 12 Golden Hits)』だった(余談ながら、当アルバムの見開きジャケット写真は、かの映画評論家・町山智浩氏のTwitterヘッダで見ることができる[2016年11月時点])。購入先は、東京都品川区・戸越銀座店街に軒を連ねる(名前すら憶えていない)〝街のレコード屋〟だ。今となっては隔世の感がするが、80年代ぐらいまではまだ、各商店街に個人経営の書店やレコード屋が複数点在していたものである。

ところが世の中には、こうした〝街のレコード屋〟では売っていない珍しい(イケてる)音源を専門的に取り扱っている店、あるいは輸入盤や中古盤を扱うことで〝街のレコード屋〟で売っているレコードと同じ中身が百円でも安く手に入れられる店があることに、ほどなく気がつくこととなる。小遣いの少ない若年音楽ファンには朗報だ。そんなわけで以後、さまざまな「レコード専門店」との邂逅が続くわけだが、そのあたりの極私的な経緯を箇条書きにして、以下に列記してみた。

※初めて購入した輸入盤LP:KISS『KISS(邦題:地獄からの使者—キッス・ファースト)』(東京銀座・山野楽器/1976年)

※初めて購入した中古盤LP:エアロスミス『闇夜のヘヴィロック(原題:Toys In The Attic)』(東京銀座数寄屋橋・ハンター/1976年)

※(楽器屋ではなく、輸入盤専門店で)初めて購入した輸入盤LP:Kate Bush『The Kick Inside(邦題:天使と小悪魔)』(東京渋谷・CISCO/1977年)

※初めて購入したブートレッグ(海賊盤):Ritchie Blakemore's Rainbow 『Guitar Vanguard』(東京西新宿・KINNIE/1977年)

※初めて購入したCDアルバム:Genesis『The Lamb Lies Down On Broadway(邦題:幻惑のブロードウェイ)』(東京渋谷・タワーレコード/1987年)

若干補足しておくと、各項目末尾の年号は、ぼくが実際に音盤を購入した年度のことで、アルバムのリリース年ではありませんので、念のため。

まず「銀座・山野楽器で輸入盤購入」というのは、要するに70年半ばの東京においては、まだタワレコやHMVのようなメガストアも日本に進出しておらず、国内盤がリリースされていないタイトルは、大手楽器店や秋葉原の電気屋のレコードコーナーまで出向くか、米軍基地周辺や青山・六本木といった外国人向け歓楽街近隣にポツポツとでき始めていた輸入盤専門店に行くしか入手する術がなかった、ということ(海外通販という手も、あるにはあったが)。

キッスのファースト・アルバムをわざわざ銀座の楽器店で、しかもアメリカ直輸入盤で購入したのは、ぼちぼち日本に上陸しつつあったキッス人気の中で、当時の最新アルバム『地獄の軍団(原題:Destroyer)』と、サード・アルバム『地獄への接吻(原題:Dressed to Kill)』こそビクターから発売されていたものの、ファーストとセカンドはまだ国内盤リリースの手前だったから。他人がまだ持っていなさそうなオモチャをわざわざ手に入れ、これ見よがしに自慢する子供の感覚と大差ない。また、本来ならばここで、購入したアルバムの感想などを語るところだろうが、本稿は「何を聴いたか」よりも「いつどこで購入したのか」が主眼なので、先に進む。

かたや、この世には(古本屋同様)中古盤専門店なるものが存在し、盤質にさほど拘らなければ、定価の半額以下でレコードを手に入れることができることを知ったのは、銀座数寄屋橋と銀座ソニービルの地下にあった「ハンター」を訪れてからのこと。後に大井町にも支店があることを知り、そちらなら当時の自宅から自転車こいで通える距離だったので、高校生時代、なけなしの小遣いで大いに猟盤させていただいたものだ。

先にも述べたように中高時代、渋谷経由で通学していたぼくは、やがて放課後に途中下車して、その当時誕生しつつあった(ロックやポップスに特化した)レコード専門店を冷やかすようになる。渋谷公園通りにオープンしたバレエ専門店「チャコット」の並びに「ディスクユニオン」が、西武渋谷店のC館地下に「ディスクポート西武(後のWAVE)」が、宇田川町の一角に「渋谷CISCO」がオープンした頃だ。

当時の為替レートや物価相場のなせる業だったのか、国内盤が1枚2500円(2枚組だと4000円)という時代に、アメリカ盤は2000円前後、下手すると1000円台という価格帯だったこともあり、ライナーノーツや歌詞カードさえ要らなければ(あるいは日本盤を所有している友人にコピーさせてもらえれば)輸入盤というのは、経済的にもそれなりに魅力的な選択肢だったわけである。

ケイト・ブッシュのファースト・アルバムをわざわざアメリカ盤でゲットしたのも、たまたま渋谷CISCOを訪れたら「秋のバーゲン」期間中だったので、日本盤の定価よりも700円ぐらい安かったから、という理由だったことを思い出した。米盤のジャケは、ネルシャツにGパン、そして赤のレッグウォーマーを履いたケイトの姿が印象的だったけれど、本来ならば日本盤の(うら若き彼女の豊満なボディラインを堪能できる)ピンクのタンクトップ姿のジャケの方が断然魅惑的であったにもかかわらず、だ。

西新宿界隈にマニアックなブートレッグ(海賊盤:人気ミュージシャンのコンサートを無断で録音し、プレスして販売するという、まったくもって違法だが、少なからずの需要に支えられた商売)の専門店がいくつもあるらしい……こういう情報の出所はたいてい2つだった。ひとつは友人からの口コミ、そしてもうひとつが「音楽雑誌の広告」だ。

当時の洋楽雑誌といったら、「ミュージック・ライフ」や「ニューミュージック・マガジン」のような老舗から、まだ同人誌に毛が生えたような薄っぺらな「ロッキング・オン」などが、音楽仲間の間で回し読みされていた時代だが、往時の雑誌広告を30年ぶりに見直してみると、これまた色々な発見があって飽きない(ウェブページだと、こうは行かなかろう)。日本の大手レコード会社の新譜広告を筆頭に、ギターやシンセサイザーなど電気楽器の広告、オーディオの広告、そして輸入盤や海賊盤や中古盤など、各種レコード専門店の広告に、ロック喫茶の広告……。あ、ロック喫茶の話は、また後ほど。

西新宿、小滝橋通り沿いの海賊盤専門店の栄枯盛衰についても、本当なら伝承本の一冊ぐらい出ていても不思議ではないのだろうが、なにせやっていることが限りなく黒に近い灰色ビジネスゆえ、関係者への取材なども存外に難しいのかもしれない。

なかでも、「KINNIE(キニー)」というブート屋さんは、狭苦しい店内に、ロックファン垂涎の盗録音盤がめいっぱい並べられ、万引き防止用にカバンをレジ脇の棚に預けて、客は目の色を変えてお宝を物色していた(夢中でレコード・スリーヴをめくっていくうち、レコードの落下音が派手になると、もれなく店員に「音を立てないで!」と叱られた)。店内ではイチ押しの新譜が割れんばかりの爆音で再生され……そう、ブート盤の大半は、コンサート会場に隠し持っていったテレコで録音したカセット音源ゆえ、ほとんど低音が聞こえないスカスカの音質なのだが、それでも店内では爆音で臨場感が……という極めてアンバランスな音響に充ち満ちた〝あの空間〟に身を置くと「ああ、オレは今、ロックのいけない愉悦にどっぷり浸っているんだなぁ」という気がしたものだった。

しかして(先にも述べたように)渋谷こそ通学圏内だったものの、新宿となると、わざわざ国鉄の乗車券を買い足さないと行けなかった場所。でも、中学高校の頃は放課後やら週末やら、不思議といろんな場所にあちこち出向いていた記憶がある。時間だけはあり余っていたことは確かだが、そんな電車賃がどこにあったのだろう? だいたいのお目当ては、場末の名画座だったり、本屋や古本屋や楽器屋やレコ屋だったりしたのだが、こちらの情報源も、先述のようなカルチャー誌、あるいは「ぴあ」や「シティロード」「アングル」といったタウン情報誌だったり。

話を新宿に戻すと……最初から西新宿に、かくもマニアックなレコード専門店が軒を連ねていたわけではなかったような気がする。実際、スタジオ・アルタに移転するずうっと前の「新宿CISCO」、あるいは「ディスクロード」といった輸入盤専門店が新宿にできた当初、それらの店舗は新宿三丁目の先の新宿二丁目のこれまた先の……ほとんど新宿厚生年金会館(ここも2010年3月末に閉館された)に程近い新宿一丁目界隈に点在していたからだ。同ホールでは(武道館公演ほどの動員力はないにせよ、そこそこ有名な)海外アーティストのコンサートもしばしば開かれていたし、新宿駅近隣と比べたら、テナント料も安かったのだろう。新宿御苑付近には、ロック喫茶や楽器店も複数あり、新宿界隈でも比較的ロックファンが多数徘徊していたエリアだったのかもしれない。

音楽教育まわりの状況変化、少子化等の影響で、(『けいおん!』バブルがあったとはいえ)これまた経営的には旗色が良いとは言い難い、近年の楽器メーカー。楽器店というのはその名のごとく「楽器の販売・保守を主業務とする店舗」であることは言うまでもないが、単にそれだけではなく、音楽教室に音楽練習スタジオ、楽譜(スコア)やソフトウェアの販売、ひいては音楽イヴェントの開催なども取り扱う、いわば「音楽文化の総合センター」的な機能も持っていたわけで、YouTubeはおろか、まだMTVも存在しなかった70年代の時点では、フィルム・コンサートやインストア・ライヴなども都内有名楽器店内でよく開催されていたものだ。

近年であれば、その種のインストア・イヴェントを開催して、音楽ファンのミーティング・ポイント的に機能しているのは、やはりメガストア系店舗ということになるのだろうが、そちら界隈も安穏としていられないのは、「HMV渋谷」閉店の例を見てもお分かりのとおり。

大規模輸入盤販売店=メガストア! 売り場の端から端まで、見渡す限り音楽ソフトがたち並んでいる風景! 同世代の方々なら首肯していただけるであろうが、1979年日本に上陸し、翌80年札幌に一号店を出店したタワーレコードが、満を持して81年、渋谷宇田川町の外れ(後に「イシバシ楽器」等を経て、現在は「サイゼリア・渋谷東急ハンズ前店」が営業中)にオープンした際、〝アメリカ型量販店〟の風に触れたくて興味津々で訪れたのが、大学一年生の頃だ。

当時はまだ、アナログ盤レコードからコンパクト・ディスクへのメディア移行の端境期(そういえば黎明期のアメリカ盤CDは、タテ30センチ× ヨコ15センチの長方形という、LPジャケットのヨコ半分サイズの紙箱に入った状態で……箱の下半分にディスクとプラケースが、かたや上半分の中身は〝なんと!〟空洞で……陳列されていた)。オープン当初はレコードがほとんどだった同店も、ほどなくCDの比率が高まってゆき、80年代半ばには見事に逆転。奥手なぼくも、CDプレーヤーつきステレオコンポを新調した87年頃、ようやくCDソフトを少しずつ購入するようになっていったのだが、黎明期のタワレコ渋谷店の記憶といったら、そのスーパーマーケット然とした陳列スタイルもさることながら、より印象深かったのが、同店内に充満していた独特の「匂い」だ。

ヨーロッパ盤とは違って当時のアメリカ盤は、ビニールでシュリンク包装されていたこともあり、数千〜数万枚の在庫を擁した店内には、何ともいえぬ「ビニール臭」が漂っていたのである。CDやDVDが主力商品となって以降のメガストアからは、〝あの匂い〟が消え去ってしまったのが、なんとも惜しまれる。

*ロック喫茶と70年代ロックの、諸行無常

80年代以降、魅力的な音楽系ショップやスポットとの出会いがなくなったわけではないのだが、個人的にはそれ以前のような強いインパクトを受けた体験は、そこまで多くはなかったように思える(すれっからしになったのかもしれないが)。ちなみに本稿内でぜひとも書き残しておきたかったことは、ひとつには(先述したような)各種レコード専門店との邂逅であり、もうひとつは、往時の「ロック喫茶」の想い出話だったのだが……だいぶ長々と書き連ねてしまった。後半はかなり駆け足で行こう。

ジャズ喫茶の本は(名物店主の蘊蓄本から外国人による研究書まで)数多く出ているのに、ロック喫茶の本やムックとなると……前にも紹介した「BYG」や「NYLON100%」あるいは「ブラックホーク」あたりがかろうじて出ているくらい。そのシステムや意味合いは両者とも大差ないのだが、時代背景や音楽が背負っている〝思想〟めいたものの違いが、双方を隔てているのだろうか。

とまれ(しばしば指摘されるように)当時の音楽ソフトの希少性、まだまだ高額なオーディオ機材、隣近所を気にしないといけない住環境……などがあいまって「コーヒー1杯で最新チューンを浴びるように聴ける」音楽喫茶は、当時の音楽ファンのパラダイスにして学習の場でもあったのだ。

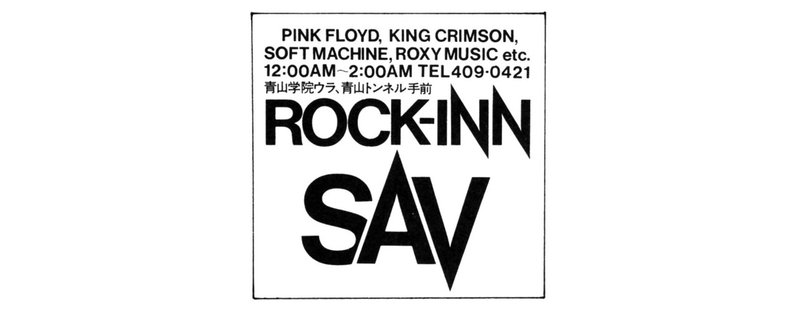

後世に語り継がれる、伝説的なロック喫茶といえば(先に名前が出てきた)渋谷百軒店の「BYG」や「ブラックホーク」、渋谷東口の「めいじどおり」、あるいは新宿の「ローリングストーン」や「サブマリン」、吉祥寺の「赤毛とソバカス」などが連想され、それらのお店にも当然何度か通ったことはあるのだが、そうやって〝語り継がれる〟くらいにそれらの名店についての証言や資料は(ネットや活字のそこかしこに)残されている。かたや極私的に一番印象深く、愛着があるにもかかわらず、その手の証言や資料が極端に少ないロック喫茶の珍品が、青山学院の裏手に位置した「ROCK-INN SAV」だ。

国道246号線を渋谷から六本木方向に直進すると、ほどなく青山トンネルが見えてくるが、(渋谷を背にして)トンネルの手前左側に、穴蔵のような白壁がある。70年代後半当時のこの壁には、頑丈な鉄の扉がついていて、脇には「PINK FLOYD, KING CRIMSON, SOFT MACHINE, ROXY MUSIC etc.」と、主にブリティッシュ系ロックバンドの名前が黒のゴチック体で整然と描かれていた。そう、「SAV」は(当時としても非常に珍しい)いわゆるプログレッシヴ・ロックやジャズ・ロックといった〝ひねくれた〟軽音楽に特化したロック喫茶だったのだ。

しかして「プログレやジャズ・ロック専門の喫茶店」なんてシロモノを存続するには、必ずしも時代は追い風を吹かせてはいなかった。なにせプログレやジャズ・ロックが全盛だったのは、1960年代末から74年ぐらいの話。「SAV」が営業を開始した正確な時期は定かではないが、少なくともぼくが通っていたのは78年から3年程の話であり、世の趨勢はパンク・ニューウェイヴ/フュージョン全盛の時代へと移行しつつあったからだ。

「SAV」でどんな曲がかかっていたかも、今となってはだいぶ記憶があやしい。外壁に記してあったピンク・フロイドやキング・クリムゾンも当然かかっていたはずだが、どうもそうしたビッグネームの記憶はあまり残っておらず(イーノのソロやオブスキュア・シリーズあたりがかかっていても不思議ではなかったが、当時の東京で『Music for Airports』(1978年)が最もヘヴィー・ローテーションされていたのは、どちらかというと当時の池袋西武にあった輸入美術書&CDショップ「アール・ヴィヴァン」の方だろう)、どちらかというとB級……と言ったら語弊があるが、例えば1978年にイギリスで(クリムゾンやロキシー・ミュージック、ソフト・マシーンといった人気バンドの元メンバー達によって)結成されたプログレ系スーパーバンド、UKのファースト・アルバムとか、ソフト・マシーンでもかなり後期のライヴ盤『Alive & Well : Recorded in Paris』(1978年)とか……70年代後半にもなってプログレを推し続けるスタンス自体の〝微妙さ〟を象徴するようなアルバムのジャケットが、どちらかというと印象に残っている。

そして大学受験が近づいた高校3年生の冬、久々に「SAV」を訪れた際、目に入ってきたジャケットが、角笛を吹いている全裸男のモノクロ写真。バウハウスというイギリスの新人バンドのファースト・アルバム『In The Flat Field』(1980年) だった。

このバウハウスなるグループを無理矢理カテゴライズすると「ポストパンク、ゴシック・ロック」の始祖という立ち位置。「何だか暗くて陰湿なバンドだなぁ……」という感想と、ジャケのチンコ丸出し全裸男の姿だけが、不思議と記憶に焼きついていた(ちなみに当該ジャケの男根部分は、当時の日本の税関によって無惨に修正がほどこされたうえで販売を許可された輸入盤も少なくなく、国内プレスされた日本盤の局部にはボカシまでかけられていた! だけに、「SAV」での逸品がなおさら印象に残った次第だ)。

今思えば、その「バウハウスのファースト」を聴いたのが、最後にぼくが「SAV」を訪れた時だったのかもしれない。高校卒業→大学進学と同時に、通学先が渋谷圏から城東の方に変わった、などの環境の変化が、同店から足が遠のいた理由かと思っていたのだが、案外この「プログレ/ジャズ・ロックからポストパンク/ゴスへ」というトレンドの変容を、無意識的に察知していたのかもしれない(とはいえ、後にぼくはバウハウスのサウンドを気に入って、何枚かアルバムを購入するまで至ったのだが)。

今回、この原稿を書くにあたって、「SAV」に関する情報をインターネットの大海の中からサルベージできないかと、Google検索を試みた結果、同店の存在は、決してぼくの妄想なんかではなくて、実際にそのようなロック喫茶が70年代後半に、あの場所で営業していたという複数の証言を得ることができた。

ついでにそこで知った情報も付記しておくと、その前身は「地球の子供たち」という、いささか対抗文化チックなネーミングのロック喫茶だった模様で、さらに81年以降「SAV」という店名でなくなってから先は「発狂の夜」という名のライヴハウスとして、しばらく営業していた時期もあったことが判明(たしかに「発狂の夜」という看板が、同スペースの扉にかかっていた時期があった気もするのだが、残念ながら同店でどのようなバンドがライヴを展開していたのかは、依然薮の中だ)。

今でもタクシーや友人の運転する車で、六本木通りの青山トンネル付近を通ると、かつて「SAV」があったスポットの跡地を確認することはできる。また、あの店でかかっていた楽曲の数々は、今でも復刻CDで、あるいはiTunes Store やデータDL等で入手でき、YouTube等で視聴再生できるとしても、あの当時、恐ろしく薄暗く薄汚い店内で、不味いコーヒー1杯でひたすら粘っていた、あの空間の〝微妙さ〟は再現すべくもない。

ま、この手の「特定の〝お店〟を巡る想い出」なんて、それこそ人の数だけ(あるいは、店の数だけ?)存在したとしても不思議ではない。昨今のシャッター商店街や国道沿いに広がる巨大ショッピングモールの風景、チェーン店展開にまみれた2000年代以降の〝ファースト風土〟のどこかにも、そこを根城にする老若男女なりの愛すべき〝お店〟=スポット=居場所があるのだろう。

皆さんも暇な時に、昔通っていた〝お店〟のことを思い返してみて、SNS等でつぶやいてみると、思わぬ反応や反響や発見があるかもしれませんよ。たぶん、きっと。

【初出:2011年4月/ウィッチンケア第2号掲載】

《付記》

本稿を執筆したのが2011年1月……というわけで、かの大震災が発生する直前。当時の勤務校だった和光大学で都市空間にまつわる講義枠を任され、その関連で〝喫茶店〟や〝文化空間〟について渉猟し、ついでに自身の個人史をも振り返ってみたことを久々に思い出した。

印象的なリアル店舗の存続がいぜん困難であり、没個性的なチェーン店やショッピングモール、ネット通販等に分があることは、6年前とほぼ変わらず。いや、その傾向には拍車がかかっている。そのカウンターなのか、いにしえのカフェや酒場やライヴハウスの史実、名物スポットやショップ等を題材にした読み物・ルポルタージュのたぐいはその後もあれこれ刊行されている。

ちなみに本稿で焦点をあてたアイテムのひとつ、〝レコードショップ〟をテーマにした著作としては、若杉実氏による450p越えの大著『東京レコ屋ヒストリー』(シンコーミュージック・エンターテイメント)が今春上梓された。古くは20世紀初頭から90年代以降のオンラインショップまでを対象とした同書だが(本稿内でも取りあげた)「西新宿界隈のブートレッグ屋」事情や「銀座・数寄屋橋ハンター」をめぐる謎がそこですべて解消されたわけでもなさそうだ。ハンターどころかソニービルですらなくなってしまうご時世。この傾向は次の東京五輪まで止まらなさそうだ。

そういえば今年の夏は、HMVやタワレコといった(残り僅かな)都心のメガストアで開催された、地下アイドルのインストア・ライヴにしばしば足を向けたものだった。きょうびのカスタマー/コンシューマーを「その場所」に誘うのは〝商品〟よりも〝タレント〟だというのも、あまりといえばあんまりな顛末だけれど。

[2016年11月末日・記]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?