Raise Your Flag のスーパーインプットデー二日間をマインドマップに体系化してみた。

Raise Your Flag 第二回と第三回は、「スーパーインプットデー」!

2時間じっくり、ひたすら、ファシリテーションについての知識を詰め込んでいく二日間。

それが、「スーパーインプットデー」。

やー、本当にめっちゃ知識を詰め込んだ感のある二日間でした。

ただ、

インプットが多すぎて死んだ。

入れるだけはまだいいにしろ、アウトプットが、文章で書くとなるとどこから手をつければ良いかわからず、四苦八苦。。。

そして気づいた。

「文章で書けないなら、図式化してしまえばいいじゃない!!」

文字盤でまとめるのが苦手な自分なので、(比較的)得意な、全体を構造化してまとめるという方向に打って出ることにしました。

文章は、一緒に学んでいる誰かが必ずまとめてくれているはずなので(しかも上手に)、得意なところは、得意な人に任せる。と。一緒に学ぶ仲間の

得意分野を最大限に活かさせていただく、そんな意気込みを持ってまとめを作っている次第です。

もしこのノートを復習としてみてくれている人がいるならば、自分のノートをマップがわりに、それぞれの概念やポイントが、ファシリテーションに大切な要素の中の、どのあたりにあるのか、を意識しつつ、別の人が詳しくまとめてくれているノートを参照するなどして、頭の中の立体的な知識を作っていってもらえたらなと思っています。

自分が、「まとめの神や…!(このノートさえ見ておけば、間違いはない)」というノートのリンクを最後の方に掲載させてもらうので、もっと詳しい内容が聞きたい!という方は、そちらへゴー!

【本題】スーパーインプットデー地図(体系図)

マインドマップで体系化した「スーパーインプットデー地図」が、こちら!

(クリックしてちゃんと文字が読めるのか不安なので、別のリンク先も画像に貼り付けたいと思います。)

左側が、2日目の「ファシリテーターの4要素」のまとめ

右側が3日目の「ワークショップ設計の3要素」のまとめ

です。

●マップにはいりらなかった、

でも大切な学びたち。

マップは、学んだ知識を俯瞰して見るためのもの。

なので、メモとしては最小限のものを入れています。

でも、もちろん、そっからは漏れるけど、めっちゃ大事で「なるほど〜」と思ったお話もあるわけで。

ここから下は、ランダムだけど、学びになった!という情報をチャンクごとに置いていこうと思います。

◉置き石理論(だいちさん考案)

「絶妙な距離の問い」の設置を限られた回数の中で

置いて行く

大きい川をイメージしてもらい

川の向こう側に行くってなったとき、

絶妙な距離を保ちながら徐々に確信に近づけていく。

そんなイメージ。

人には、許されている時間がある

1時間半の中で、その人が話してもいい時間は、決まっている。

ファシリテーターが問いを投げれる数は、

2時間のws でも 4〜5が限界値。

問いを精査しないといけない。

無駄な時間をかける暇はない。

だから、問う問いは、精査しなければならない。

考え方は基本逆算。つまり、最後に聞く問いから作る。

そして、そこまでにいくまでの全体構成を考える

(どういうステップで、どこの出口に連れて行くのか?)

例)価値観美術館(2期ファシリの一人、まおくんが作ったws)

自分の価値観を絵にして語ってもらうのが目的。

最後の質問は、

「あなたの理想の社会。 あなたの絵にタイトルをつけてください。」

そこから、「参加者が越えなきゃいけない壁)」を一個一個超える、という感じで、以下のように問い(倫理的難易度 低い→高い)を設計。

1)絵が下手な人でも安心してもらうために→ド下手な自分の絵を見せる2)日本の国旗、 ハート でも伝わるよね。

3)食事 手紙

4)夢 成長

5)最後の質問

「あなたの理想の社会。 あなたの絵にタイトルをつけてください。」

ファシリテーターは、そのWSにきてる人を導く。

ファシリテーターの導き方によって、

その人たちのこれからの方向性が決まってくる。

◉タイムテーブルの奴隷にならない

ファシリテーターと司会の違い:

司会は、問いかけをしたりしない(台本があってそれをもとに進める。)

ファシリテーターは、意味合いが曖昧で広い。

そのチームその場にいる人を導く人

「調停者=和平協定を結ぶための、戦争止めるためのファシリテーター」という意味もある。

その意味でも、大枠を設定しておきながら、タイムテーブルの奴隷にならないことも大切。雰囲気、どれだけ話しているのか、をみながら、時間配分をどれだけ柔軟に変えていけるか。

ファシリテーションは、即興力でもある。

例)

基本全体見た7〜8割終わってたら、時間終わってなくても、次に行く。

でも、

「いい雰囲気、もっとこの雰囲気続けたいな」

→さっき削った●分をここで付け足す

など。

◉「ファシリテーターが、何もしないことが、最強のファシリ」

どうしてもファシリに頼りすぎることも。つまり、ファシリがいることで、議論が滞ってしまう場合もある。その場合は、潔く出る!

ファシリテーターの心が場を作る

ファシリテーターがどんなメンタリティなのか が その場に出てくる。

どんな場を作りたいのか、を明確にすることが大事。

それをもとに、環境をどうしたいかについて、立ち振る舞い、そのときの声色とかを変えていく。

◉【問いこそが答え!】

❗️課題の設定はファシリの重要な仕事!

「問題」を手掛かりにして、

ヒアリングから入って、深ぼって、

最終的な課題を見つけていく、

というのが、大まかな課題設定の流れ。

でも、そこには気をつけなければいけない落とし穴(5つの罠)も⬇︎、、、

◉課題設定の五つの罠(気をつけること)

を肯定的に言い換えてみる。

授業では、課題を設定する際に、陥りがちな5つの罠(=やらないように気をつけたほうがいいこと)が紹介されていた。

けれど

「〇〇しない」は、やっぱりイメージが湧きにくい!

ということで、自分なりに、肯定文に言い換えてみました。

自分本位 ▶︎ (自分抜きに)相手に価値があるか?を常に問う。

手段の目的化 ▶︎ 本当に達成したいことは何か?を常に問う。

ネガティヴ・他責 ▶︎ 否定系→発想を転換→肯定文で問いを立てる

優等生 ▶︎ 人間は、インセンティブの奴隷。なので「」

壮大 ▶︎ 「半径⚫️mでできること」から考える。 (壮大すぎると、どこから手をつけていいかわからなくなってしまう)

こんな感じになりました。

(他の言い換えがあったら是非シェアしてもらいたいです!)

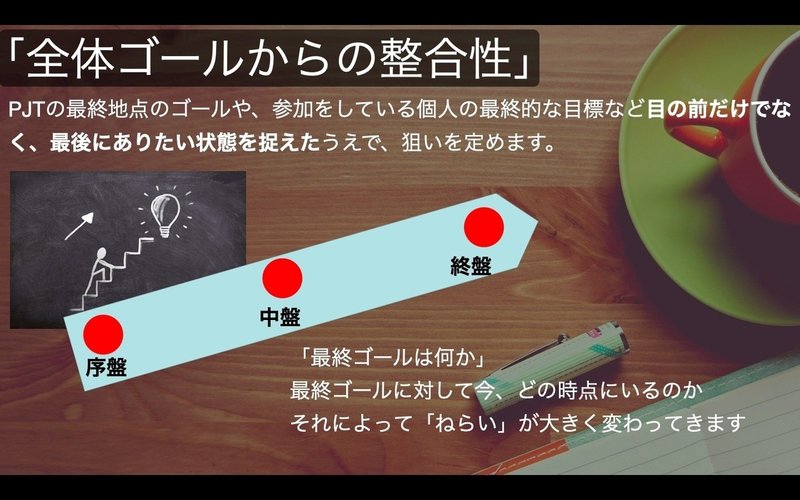

◉「ねらい」から はじめよ。

「ねらい」がゴールである。

しかし、「ねらい」に囚われすぎるな。

「ねらい」がないと立ち戻るところがない=参加者の学びにつながらない

だから、「ねらい」を持つことは大切!

でも

参加者がそこで得るもの、全てが「価値あるもの=学び」ということも、

忘れないで欲しい。

最後に

以上、結構煩雑なまとめになりましたが、2回分をどどっとまとめてみました。。!

インプット量がすごかったですが、この2回分の学びを二言で言うなら、

「ねらいドリブン」

そして

「ファシリテーターのあり方と、(課題設定→)問いの質が全てを決める」

だと思います。

ゴール(ねらい)から逆算して全てを考え、少ない質問チャンスを有効に使う「問い」を練りにねって考える。そして、練った計画を本番(リアルタイム)で、機能するように実行するために、ファシリテーターのあり方が大切になってくる。

書くだけならシンプルですが、実際にやる、となると別問題。

来週から、みんなのws(ファシリの実験!)が始まります!

今から楽しみ&自分がよりよりファシリテーターになることを目指して、

実験&学びを深めていきたいと思います!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?