【遊戯王】運ゲー論争について

皆さんこんにちは。直江津高校3年生、羽川翼です。

以前、デッキパワー問題について記事を書いたところ、普段の倍以上の人に読んでいただけました。嬉しいですね。

やっぱみんなこういう香ばしい話題好きなんだな〜(ニッコリ)となりました。

その記事はこちら↓

https://note.com/wwing_3/n/ne231baa629d4

というわけで、今回は2匹目のドジョウを取りに来ました。

今回の記事はタイトルの通り、最近(というかちょっと前に?)遊戯王界で話題になっている「遊戯王運ゲー論争」に関してです。

みんな好きでしょ?こういう話題に対してアレコレ言うの。私も好きです。なので、ドヤ顔で議論していこうと思います。

では、本題に入りましょう。

1. 遊戯王は運ゲーなのか?

今回、この遊戯王運ゲー論争が燃え上がったのは、とある有名遊戯王プレイヤーの質問箱(的な何か)に、

「遊戯王は先攻の勝率が高すぎるから、ジャンケンで勝敗が左右されすぎる運ゲーで、競技としては適さないのではないか」

という内容の質問(イチャモン?)が投稿されたのが始まりだった……と思います。少なくとも、僕の観測範囲ではそうでした。

で、この質問に対して、

「先攻の勝率が高くても、先攻になる確率は全員に平等だから、結局勝率の差はプレイヤーのスキルに依存する」

「運要素があるのは間違いないけど、プレイヤーのスキルが関与できる領域も多い」

「長期で見れば運の要素のブレは小さくなるから結局実力ゲー」

などなどと、色んな反論が出てきました。

どの反論も、全くその通りだと思います。

というわけで、無事「遊戯王運ゲー論争」には決着がつき、世界は平和になったのでした。

〜完〜

と、それで終わっては記事にならないので、もう少し続けてみたいと思います。

上に挙げたような反論は、本当に数多くの人が主張しているもので、しかもそれらはほとんど全てが的を射たものであるために、誰もがほとんど同じような内容を繰り返している、という状況です。

何なら今回の論争が盛り上がるはるか昔から、何度となく繰り返されてきた話題ですらあります。

管見の限り、斬新な視点でこの「遊戯王における”運”と”実力”の要素」について語っている人はいなかったように思います。もし「我こそは」という人がいたらコメントに書いてください。

「いや、お前のこのnoteもそのひとつなんだろ?」と思ったそこのあなた。安心してください。このnoteは優良記事です。あなたにちゃんと新しい視点を提供いたしますよ。

なんせ、こんなエラそうに「みんな同じことしか言ってない」と言っておいて、同じ轍を踏む訳には行きません。

そんなわけで、唯一無二の視点から、遊戯王界の最先端を読み解く、超有益note記事の始まり始まり。とくとご覧あれ。

※ここからは、主に大会環境を想定して話をしていきます。事の発端になった質問者さんも、大会環境における競技性を想定していたようですし、デッキタイプや使用されるカードの幅が広いカジュアル環境だと、一概に「先攻有利」とも言えないので。

2. なぜ「運ゲー」と感じてしまうのか?

遊戯王(というかカードゲーム全般)に実力要素と運要素の両方が含まれていることは、有史以来人類が重ねてきた議論によって、今日では揺るぎない事実として共有された認識になっています。

しかし、それでも「遊戯王は先攻有利の運ゲーだからおもんない」「結局ジャンケンで決まるじゃんw」みたいな意見が現れるのはなぜなのでしょう?

それには大きく分けて3つの理由があると思います。

2-⑴先攻/後攻以外の運要素が薄い

カードゲームにおける「運要素」は色々ありますが、その中でも特に先攻/後攻という要素は勝敗に直結しやすい、もっと言えば「勝敗に直結したと認識しやすい」要素だと思います。

逆に、それ以外の運の要素は、少々薄味なものではないでしょうか。そのため、「先攻ゲーw運ゲーwww」みたいな反応が多くなるということです。

例えば、現代の遊戯王では、豊富な初動札から安定した展開が可能なため、「初手の引きムラ」という運要素は比較的薄いです。

仮に「引きムラ」で負けた場合も、

先攻→最低限の展開をした上で、捲られて負け

後攻→先攻に好き放題展開された上で、一切突破の糸口が掴めず負け

と、その負け方には差が出ます。前者は何となく自分の力も介入しての負けに感じられるでしょうが、後者は無力感に襲われるばかり。

人は運が悪かったことほど印象に強く残るもの。ツイッター(ここは譲れない)で、私が時々麻雀やパチンコで負けて「また俺。俺だけつかない」とか言ってるのは良い例です。

そのため、

先攻での負け→まあ運も悪かったけど自分も悪かったかな〜まあええか

後攻での負け→ハイハイ先攻ゲー、ジャンケン負けやんこんなの、おもんな

となりやすいのです。

しかも、そもそも先攻での負けは起こりにくく、後攻での負けは割と頻発するため、なおさら「後攻では運だけで負ける」という印象は強くなります。

この強烈な「後攻=運負け」の印象に、「引きムラによる負け」という事実が塗りつぶされてしまい、感じ取りにくくなるわけです。

結果として、先攻/後攻の差だけが運要素としてフィーチャーされることが多くなり、そのゲーム結果への影響力が過大評価されているのではないのでしょうか。

2-⑵ 実力要素の評価が難しい

そもそも論として、遊戯王の実力要素を評価するのって難しいんですよね。

これについては、私の好きな麻雀と良く似ています。

麻雀には「牌効率」という、アガりへの最短ルートを進む基礎的な定石があるんですが、これは絶対的なものなので、勉強さえすれば誰でも同じ情報を手に入れ、覚えることができます。

しかし、実際問題100%完璧に牌効率通りに打てる人は相当少ないです。プロでも一握りなんじゃないか、というレベル。しかも、実戦では牌効率通りに打つだけではなく、守備のための安牌を抱えたり、手の点数を高くするために、このセオリーを外れる場面も多く訪れます。

プレイングにおける絶対的な基礎でも差はつくし、その応用ではもっと大きな差がつく、ということです。

これって、遊戯王でも同じですよね。大会で結果を残したデッキレシピや、プレイングにおける基本的な誘発の当て方、誘発ケアの仕方などは、現代では様々な方法で広く流通しており、誰でもアクセスが可能です。しかし、そうしたレシピやプレイングの基礎は、実戦の中で自分なりに応用する場面が出てきます。

基礎が広く共有されていても、その基礎がどれだけしっかりしているか、応用力があるか、というところに実力が出ることは変わらないわけです。

また、麻雀にも実力要素は確かにありますが、ひとつひとつの打牌選択=

プレイングが正しいかどうかを適切に評価するには、それ相応の実力が求められます。

麻雀では相手の手や牌山に残っている牌などの「見えない部分」への読みと、自分の手などの「見えている部分」の両方から得た情報をもとにして、プレイングの選択をするわけですが、これは相手の手札やセットカードといった非公開領域と、盤面の表側カードなどの公開情報がある遊戯王と似ています。

で、上手い人ほど、「見えない部分」「見えている部分」の両方から多くの情報を読み取り、それをバランスよく考慮して選択できるわけです。

しかし、実力が無いと、まず「読み取れる情報」の量が少ないため、そもそもその「考慮のバランス」や「その結果の選択」を評価することができないわけです。

これらの結果として、「実力要素を正当に評価できず、目に映りやすい運要素だけが印象に残る」ことが発生するわけです。

なんだか「運ゲーだと思うのは下手くそだから」と言っているように見えるかもしれませんが、そういう意図ではありません。

現代遊戯王ではカード1枚のテキスト量が多く、これを覚えるだけでも一苦労です。ましてや、環境に分布しているデッキのレシピや動き、その展開ルートのパターンと止めどころ、有効な対処札などは、よっぽど大会環境に普段から身をどっぷりと浸からせている人でないと分からない部分が多いでしょう。

大会環境を完全に理解し、正確に実力要素を評価するというのは、どれだけ遊戯王の実力が高かったとしても大変なことなのです。

まあ、今回の事の発端になった人の実力がどうかは分からないですが。

2-⑶ トーナメントという大会形式

さて、上記2つの視点は、今回の記事ではどちらかといえば脇役。

主役はこちら、「トーナメントという大会形式」に起因するという考え方です。

一発勝負のトーナメントという大会形式は、そもそも安定して実力を測るのには向いていません。1回戦ごとに参加者を半分ほど(形式によってはそれ以下)に絞り込めるという、ふるい落とし・絞り込みのための形式です。

今回の運ゲー論争で、「100m走みたいな完全実力ゲーより、多少は運の要素があったほうが娯楽として良質」みたいなことを言っている人がいました。

確かに、100m走は完全実力ゲーだとされます。筋力とランニングフォーム、それらを獲得するためのトレーニングの質と量によって、タイムが決定される競技ですから、運の要素の介入の余地は無いように思えます。

しかし実際には、レース当日のコース・天気・体調などのコンディションによって、その実力を出しきれずに負けたり、あるいは実力以上のものが出せて勝ったり、ということがあるわけです。

長距離走だとこうした「実力以外の要素」はより大きくなり、日本記録保持者が表彰台にも登れな、みたいなことが度々起こります。

つまり、「完全実力ゲー」と思われがちな単純なランニング競技ですら、「運要素」は排除できないのです。

「いや、それらの条件に対応して、コンディションを万全に調整して100%のパフォーマンスを出せるかどうかも『実力』じゃね?」という意見もあるでしょうし、それも一理あると思います。

しかし、コースや天気、長距離ならレース展開やペースなどは、かなり曖昧かつ不安定なものですし、少なくとも「走る力」という絶対的な指標とは相の異なる要素であることは間違いないでしょう。

「運要素」というより、「自力ではコントロールの効かない不確定要素」とした方が正確でしょうか。

こうした「自力ではコントロールの効かない不確定要素」は、遊戯王のような対人対戦ゲームだとより増大します。何よりも自力でコントロールできない存在、「対戦相手」とのやりとりが行われるわけですからね。

トーナメントのような一発勝負の場では一層、こうした「不確定要素」が勝敗に影響する割合は高くなると言って良いでしょう。その場、その時における諸々の不確定要素は誰にも予測できませんから、対策の方法も限られてしまいますからね。初見で分からん殺しされる地雷デッキに当たるみたいなものです。

「でも、そういう不確定要素は、長期的には平均化されて実力が出るんじゃないの?」と思った方。その通りです。

しかし、じゃあその「長期的」って、どれくらいの期間なの?という問題が残ります。

先攻/後攻の話でいえば、「コイントス(じゃんけん)の偏りが無くなるには何回の施行が必要か?」という感じになりますね。

そもそも「偏りが無い」はどの程度の範囲を指す?というのも難しい問題ではありますが、ひとまず大雑把に55:45くらいまでだとしておきましょう。例えば月に1回大会に出て、平均4戦する人がいたとしましょう。年間で48戦、大会でデュエルをすることになります。

この人に、先ほどの先後の比率55:45を当てはめると、26:22(小数点以下四捨五入)となります。先後に4回の差が生まれていますね。

これが27:21になると、もう「偏りがある」範囲ということになりますが、実際問題、体感として、27:21くらいの偏りって割と普通に起こりそうな印象がありませんか?

もっと施行回数を増やして考えてみましょう。週に1回、平均5戦する人がいたとしましょう。年間で約250戦ほどの施行回数です。

これに比率55:45を当てはめれば、138:112となりますから、大体140:110くらいからは「偏りがある」範囲ということになりそうです。さっきの27:21よりは起こらなさそうですが、それでもまだ、ちょっとの上/下振れであり得そうな数字だと思いませんか?

そしてこの140:110の人と、125:125の人の間では、先攻/後攻の有利不利による星取の差が10個以上生じてくることになります。

55:45という比率であっても、50:50の比率の人と、年間で10個の勝ち星の差が生まれるのです。これって結構な差です。負けたら終わりのトーナメント制なら尚更でしょう。

確率論における上振れ/下振れは、現実的には意外と頻繁に発生するものです。有名なのだと、ガチャの排出率1%を100連で引けない人は36%くらいいる、みたいな話とかもそうですね。

そして、いわゆる「長期」、確率論で言うところの「十分に大きな回数」は、100や200では収まらないことが多いです。コイントスやジャンケンのような単純なゲームですら怪しいレベルで、不確定要素が多いゲームになればなるほど、この要求回数は増えます。

先ほど引き合いに出した麻雀なんかは、正確に実力が反映されるには最低限10000局程度必要、と言われたりもしますね。事ほど左様に、「長期的に見て」という言葉は、思ったよりも重みがあるわけですね。

ここで月1回や週1回の頻度で大会に出る人を例に取り上げましたが、本当に「長期的に見」るならば、これ以上の頻度で大会に出て、試行回数を稼ぐことが求められるわけです。結構大変な話ですよね。

スイスドロー形式の大会運営や、ランキングデュエルでの長期的な成績集計などは、こうした「トーナメント形式による不確定要素の介入比率の大きさ」を是正するための策だと言えますが、確率の偏りを打ち消すには不足していると言わざるを得ないでしょう。

まとめると、

「一発勝負のトーナメント形式では、その場限りの不確定要素が多くなるし、それらを平均化するのに十分な試行回数を稼ぐのは簡単ではなく、その不確定要素による差は結構大きい」

ということになります。

だからこそ、この「不確定要素」の最たるものである「先攻/後攻の有利不利」による運要素が注目され、「不確定要素が勝敗を左右する=実力が出ない運ゲー」という考え方が消えないのではないでしょうか。

3. まとめ:「運ゲー」はダメなのか?

さて、ここまで遊戯王を「先攻ゲーの運ゲー」と評する声が消えない理由を深掘りしてきました。

遊戯王にはそのルール上、絶対的に運要素は存在していますが、その中でも先攻/後攻の要素は過大評価されやすい立場にあること、実力要素を抽出するには、評価する側への要求値も、試行回数を重ねることも簡単ではないことなどが、その原因である、というのが、ここまでの結論です。

では、そもそも「運ゲー」はダメなのでしょうか?

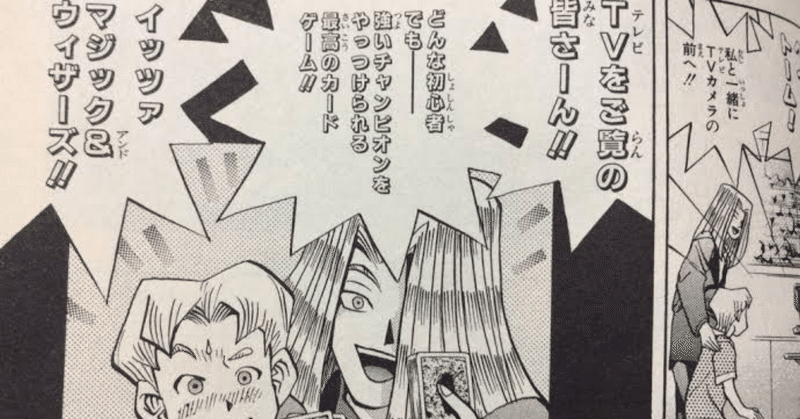

実際には「運ゲー」であっても、それが面白さであると捉える人も多いと思います。初心者が組んだデッキでも、運が味方すれば世界チャンプにも勝てるのが遊戯王であり、「運ゲー」の要素は、プレイヤー間の垣根を低くしてくれていると言えるでしょう。

これには多くの人が同意してくれることと思いますし、多くの人がこれまでに主張してきていることだと思います。

「運要素が強いのは娯楽としては良いかもしれないけど、競技としては不適当だ」という意見もありましょうが、ポーカーや麻雀など、遊戯王よりもさらに運要素が強くても、競技として大会などが開催されているゲームはたくさんあります。

そして、そこで結果を残した人はもちろん、内容で確かな実力を示した人は、ほとんどの場合、正当な評価を勝ち得ています。

運要素が強くとも、競技として整備し、評価することは可能なのです。

さらに一歩踏み込んで言うならば、運要素も面白さの1つであり、競技性にもさほど影響しないのなら、「つまらない」「競技に不向き」と感じさせている原因は、多くの場合で運ではなく別の要素であるということなのです。

それは崩壊したゲームバランスだったり、デッキやプレイングの幅の狭さだったり、駆け引きの要素が極めて少ない状況だったり、一方的に有利な状況を生む展開だったり、対策・対処のしにくさだったり、デュエルの進行に支障が生じる行為だったり、etc…とまあ、数多く存在すると思います。

だからこそ、KONAMIさんはこれらを基準として規制をかけて、リミットレギュレーションを制定したりしているわけですね。規制の前に製造の基準にしてくれ

先攻有利な状況は、遊戯王には厳然たる事実としてあります。そして、先攻・後攻を決める上での運の偏りを排除できるほどの試行回数を稼ぐことも、決して簡単ではありません。これを考えれば、確かに遊戯王は「運ゲー」なのでしょう。

しかし、「運ゲー」であるかどうかが「ゲームの面白さ」「ゲームの競技性」に及ぼす影響は、決して大きいものではありません。少なくとも、「運ゲー=つまらない、競技に向かない」という等式は成り立たないのです。

もし、「つまらない」と感じることがあった時は、単に「運ゲーだから」と結論づけてしまうのではなく、「自分がなぜそう感じたのか」を、丁寧に分析してみると良いでしょう。そうして見つけた問題点は、ひょっとしたらあなたをより高いステージへと引き上げてくれる、きっかけの気づきを与えてくれるかもしれません。

では今回の記事はこの辺で。

なんでもは知らないけれど、記事を読んでくれたあなたのことは知っています。羽川翼でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?