言の葉譚<004> 気懸りという名の鳥

こんな厄介な言葉を事もなげに操る人たちが、この至極覚え易い言葉が下手だと評され、自分たちもその会得に四苦八苦してゐる様は滑稽だ、いや、天下の不合理だ、とかう宣うのがこの言の葉譚の筆者、他ならぬ吾輩だ。厄介な言葉とは日本語のこと、事もなげに操る人たちとは日本人のこと、至極覚え易い言葉とは英語のことだ。

漲る自信

さう云ふ(否、断定でいい)にいたった吾輩の言ひ草を、改めて披歴したいと思ふ。それには先ず、コペルニクス的展開と思しきある出来事について一節語らねばならぬ。話の舞台は吾輩の留学先アメリカだ。(吾輩の留学をめぐる経緯は吾がHPをご覧いただくのがよからうと思ふ。→(https://wyess11.xsrv.jp/main/ikizama/)

吾が母校は「あゝ玉杯に花うけて」の里、浦和中学の後身、浦高だ。男子校に特有な学究テンションに満ちた教育のレベルが頗る高い学舎で、英語も飛切り程度が高かった。言の葉好きの吾輩は、入学時点ですでに国内の大学は眼中になく、在学中は留学を目途に英語に特化して大いに励んだ。校内行事の英語スピーチ大会では無謀にも綻びだらけの自作原稿で挑戦、当然ながら入賞を逸した。

そんな乱暴をする程だから、吾輩は手前の英語に手前勝手な自信があった。留学先を選ぶには被地の大学と直に折衝、日本人の気配皆無の大学を選びその学長に直談判して口説き落とし、思ふ通りに被地を踏んだ。つまり、吾が英語に、何と烏滸がましくも満幅の自信あっての留学だったのだ。

グラフなら右肩上がりの、上げ潮に乗った筈のアメリカ行が、突如奈落に落ちることになる、それが本稿のさわりである。落ちて初めて、吾れと吾が英語の組成を考え直し、方向性を定め直して今日に至る吾が英語の芽が萌えたと云ふ、吾輩にとっては劇的な出来事だったのだ。

灰色の鳥

それは、かう云ふことだ。

五ドル何がしかの小銭を懐にシアトル港に着き、さてグレイハウンドを選ぶ段階で、嫌な予兆があった。構内放送の冗長な英語が如何にも聞き取り難い。止む無く、携行したトランクの積み込み先を追跡して車両を確認、無事内陸へと旅立ちはした。が、その折、意識のどこかに「どうもはっきり聞き取れねぇぞ」と、聞き英語への懸念が浮かんだが、大事と思わず(否、思ひたくないが故に)それを等閑視した。その懸念の卵がやがて孵化、後日、世にも不気味な気懸りと云ふ名の灰色の鳥が出現することになる。

開講直前、ドーム(dormitory=寮)に部屋をあてがはれ、地元の有象無象とまぜこぜになる日々が、ひとしきり続く。その僅かな時間に、何と、例の灰色の鳥がギョッとする大きさに化て姿を現はした。辺りの状況がまるで分からぬ。喋ってゐる内容が掴めぬ。チラホラの言葉繋ぎで類推しても、纏った意味に繋がらぬ。寮生たちは、妙な奴がゐるぞ、と日本人の吾輩に気軽に話し掛けてくる。手振り身振りで凌ぐ積もりでも、実はほぼ皆目分かってゐない。そんな時の心理状態は、経験した者のみぞ知る苦痛だ。いや、あのいち時期は奈落に落ちた思ひだった。青臭い自信がへなへなと萎へる。今にして、あの折の感覚はどうにも語り兼ねることで、平にご容赦願ひたい。

言の葉に敏感かつ繊細を自認する吾輩は、あのいっ時の真っ新な無聊感を忘れられない。俺の英語はどうなった、辛苦して積んだ筈の語学力は?今まで自分を支えてゐた柱のやうなものが脆くも崩れた。今にして思へば、あれから霧が晴れるまでの半年余は、吾輩にはいわば記念碑的な経験で、視界なき濃霧中を飛ぶ飛行機宛らだった。

霧が晴れる

英語の雑音にも揉まれて六ヶ月、寮生たちに手古摺り講義を持て余し気味に、最初のセメスター(学期)も半ばを過ぎる頃、霧の彼方にある兆候がチラリと垣間見えた。寮内での語りが、不図、苦にならなくなる。吐かれる表現がそれが吐かれた状況と噛み合ふ様子が、徐々に、それこそ日一日と聞へて来たのである。単語が芋づるに連なった表現が、それぞれの状況下で吐かれる。聞く耳は単語を追わず、纏まった言ひ回しを単位にした意味が仄かに伝はってくる。聞く耳にゆとりが出来る、などの変化が感じられる。

その時点から、講義への耳遣いが変わってきた。最初のセメスターが閉じる頃には、耳からのデータは、単語は言ふに及ばず句や節の綾から、しばしば構文なども聞き取れるやうになる。文字からの読み取りにはさして支障もなかったから、ここに至って目と耳が双務的に機能し始めたのだ。

かうなれば、こっちのものだ。積み重ねてきた吾が英語の蘊蓄がやうやく威力を発揮する。母校で詰め込んだ文法力が蘇生、さしも多量の読書量も何のその、講義に先立って数十ペイジ先読みすらもできるやうになった。着いてから十ヶ月、一年弱で英語は吾が薬籠中に戻った。Humanitiesの講義で、sophisticationなる言葉の意味について質問、意味合いの深浅を巡って議論に加わる迄の余裕が生まれた。例の鳥の姿は疾うに見えなくなってゐた。

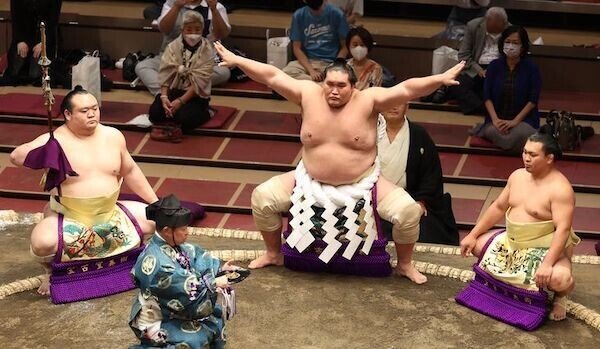

照ノ富士のこと

本稿で吾輩がお伝えしたいのは只一つ、言葉は「効く耳を持つもことから始まる」と云ふ一点の真理だ。言語学的な素地が有らうと無からうと、耳から入るのが王道だ。素地が無ければ無いで、文盲なりの英語で生きられる。素地が有れば耳学問がそれを活かす。唐突で恐縮だが、大相撲の照ノ富士は数学が得手と云ふから智慧はある、日本語は文字を知らずに相撲に入り、無理偏に拳骨の相撲界で揉まれ揉まれてここまで来た。彼の話す日本語は日本人と変わらぬ。サラサラとは書けまいが、彼の話す日本語は立派だ。その意味は殊の外大きい。

つまり、言の葉は本来有機物、原点は語りだと云ふこと。チャンコ鍋突っつきながら刷り込まれる日本文化の種々相が照ノ富士の日本語に顕れる。吾輩の見るところ、日本語ほど難しい言語はない。話し言葉に長じたに過ぎぬ照ノ富士は、もし日本語を真面に覚えるには座り直さねばならない。

日本語は難しい。それと知らずに(か)巧みに操る日本人が、名詞にはすべてジェンダー冠詞を課す仏語はいざ知らず、ぐんと難度の低い英語の会得に苦労はすまいぞ、と云ふのが吾輩の持論だ。これほどの繊細かつ融通無碍などはあり触れた日本語を自分の言葉、母国語にする日本人ならお手のもの、まして英語などは鎧袖一触の筈だ。吾が言の葉譚の本義は、その方法論の一端を披歴しやうとの試みである。引き続きご笑覧頂けば、吾輩はひたすらに嬉しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?