滑走路2本になった那覇空港と高度制限

苫小牧から2,220km離れた、沖縄の空の話題。那覇空港の第2滑走路が昨年の春に増設オープンして、1年と1か月が経過しました。航空関係者にはよく知られた那覇空港の高度1,000フィート制限が、わずかですが緩和されて1,200フィートになっています。

(2019年12月13日の「那覇空港、滑走路2本に」と、2020年9月24日の「那覇空港、1000から1200に」の「やぶログ」記事2本をひとつにまとめて再編集したものです。)

(冒頭のCG写真は「那覇空港滑走路増設事業に係る環境影響評価準備書のアウトライン」平成24年9月、内閣府沖縄総合事務局/国土交通省大阪航空局 より)

第2滑走路

那覇空港では滑走路増設工事が進められ、2020年3月26日、新しい第2滑走路が供用開始されました。

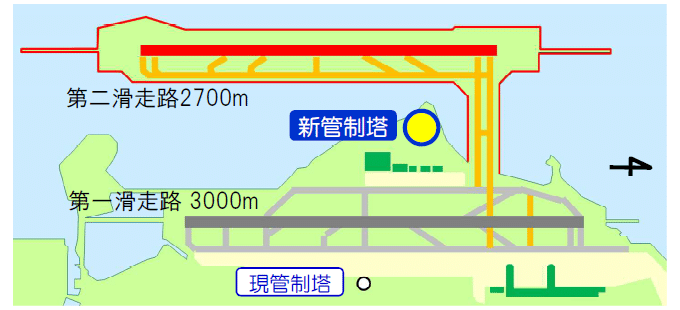

▲ 那覇空港の滑走路増設(右が北)、(令和元年11月26日付、航空局プレスリリースから)

1本しかなかった滑走路18/36(長さ3,000m×幅45m)と平行に、西側の海上を埋め立てて増設されたのが、長さ2,700m×幅60mの第2滑走路です。長さは在来の滑走路より短いですが、幅が広くなりました。新滑走路とターミナルを結ぶ誘導路は2本平行に設けられ、渋滞を回避できそうです。第1滑走路を横断しなければならない不都合は残りますが、この段階ではやむを得ないでしょう。2本になった滑走路の番号は、在来の第1滑走路が「18L/36R」に変わり、新滑走路が「18R/36L」となりました。

2本の滑走路の間隔が 1,310メートル確保されているので、同時離着陸が可能です。せっかく長い時間と巨額な費用をかけて造る新滑走路ですから、2本同時に使える配置にして管制処理容量を増やしたのでしょう。もっと狭い間隔の案もありましたが、環境への影響などを考慮した上で、最終的にこの案が採用されたようです。(出展:那覇空港滑走路増設事業における新規事業採択時評価について、航空局、平成25年1月)

▲ 那覇空港の新管制塔(令和元年11月26日付、航空局プレスリリースから)

滑走路が2本になるのに伴い、管制官の視認性を確保するため管制塔が移設されました。羽田の管制塔に次ぐ国内2番目の高さとなった新しい管制塔の運用が始まったのは、滑走路オープンより2か月以上早い1月15日から。管制官も場所と高さの変更による見え方の違いや管制機器に慣熟する必要がありますから、いきなり平行滑走路運用を始める前に滑走路1本の時点で業務を始めたのでしょう。

▲ 管制塔の移設(令和元年11月26日付、航空局プレスリリースから)

空域と高度制限

ところで、那覇空港周辺の空域はどうなっているのでしょうか?

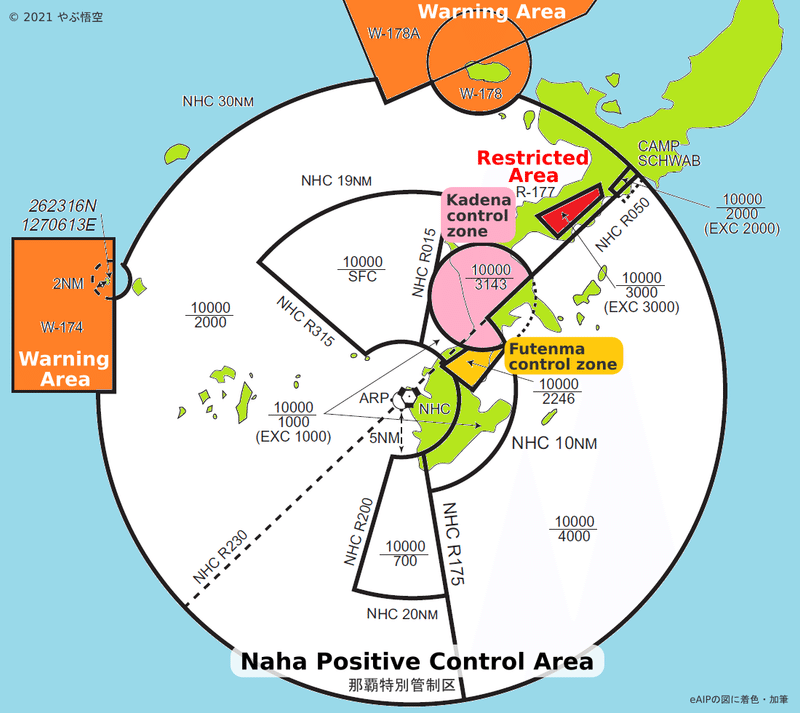

▲ 那覇特別管制区(eAIPの図に着色・加筆)

ARP : Aerodrome Reference Point、飛行場標点

EXC : except、~を除く

NHC : Naha TACAN、那覇タカン

NM : nautical miles、海里

R : Radial

R- : Restricted area、飛行制限区域

SFC : surface、地表面または水面

TACAN : UHF Tactical Air Navigation aid、タカン

大きな円の中心「ARP」が那覇空港です。その周辺だけを拡大したのが次の図です。

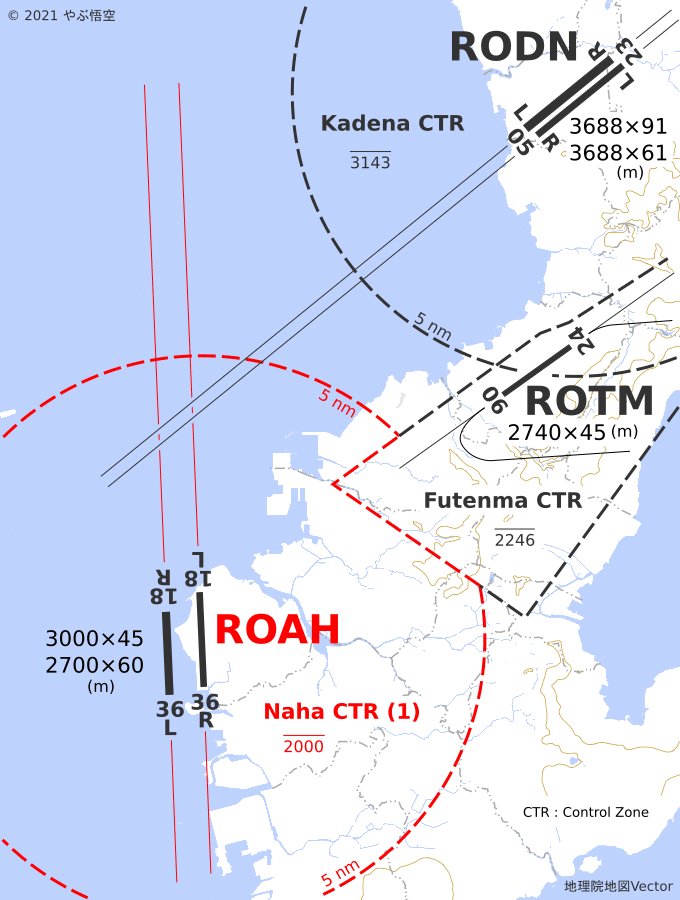

▲ 3つの飛行場と管制圏(地理院地図Vectorに加筆)

沖縄本島の狭い地域に、3つの大きな飛行場が隣接しています。

・那覇空港(ROAH):滑走路2本(18L/36R、18R/36L)

・嘉手納飛行場(RODN):滑走路2本(05L/23R、05R/23L)

・普天間飛行場(ROTM):滑走路1本(06/24)

那覇空港と嘉手納飛行場がおよそ12nm(22km)しか離れていないのに、その間に普天間飛行場がはさまっている、という「3密」の配置になっています。

嘉手納飛行場は極東最大の米空軍基地です。長さ約3,700メートルの2本の滑走路(05L/23R、05R/23L)を有し、うち1本は滑走路の幅が 90メートル以上もあります。半径5nmの管制圏があり、飛行場管制と着陸誘導管制が行われています。

普天間飛行場(MCAS FUTENMA)は在日米軍海兵隊の航空基地で、オスプレイを含むヘリコプター部隊が中心です。滑走路は06/24の1本(2,740 m)。普天間飛行場の管制圏は狭く特殊な形状をしており、飛行場管制と着陸誘導管制が行われています。飛行場への出入りは主に東側で、那覇空港や嘉手納飛行場を離着陸する航空機とは基本的に干渉しないコースです。この普天間飛行場の移転先として、ご存じのように名護市辺野古に新たな基地を建設中です。

・MCAS : Marine Corps Air Station、海兵隊飛行場

これらの飛行場の位置関係と滑走路の向きは、航空管制上、とても厄介です。お互いの滑走路延長線が ほぼ最悪の状態で交差しているからです。

そこで執られている措置は、那覇空港の北から進入する、あるいは北に向かって離陸する航空機は、嘉手納飛行場の滑走路05への進入コースの下を通過させる、というものです。

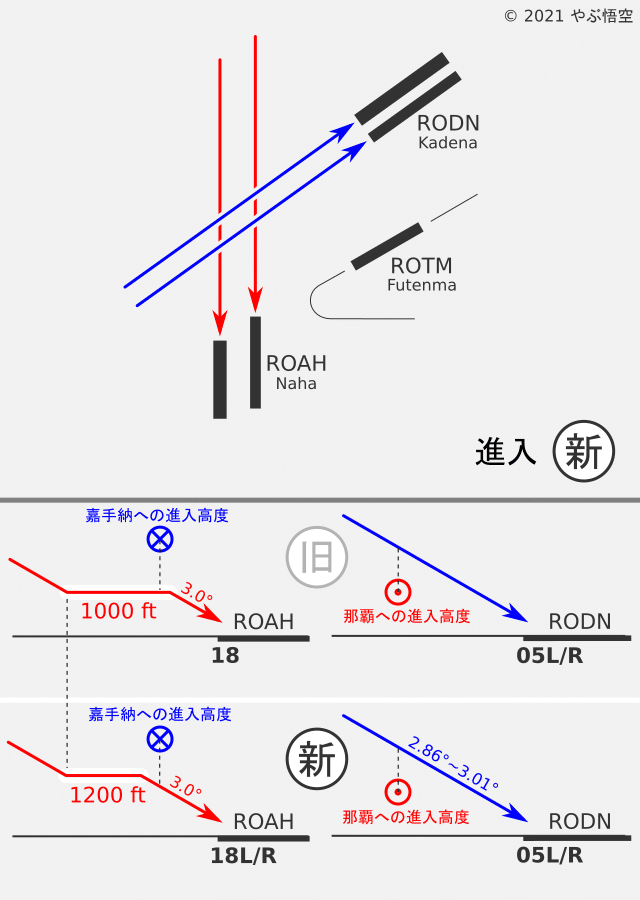

高度差を理解するため、断面図も併せて見てみましょう。

▲ 嘉手納飛行場05への進入機と、那覇空港18への進入機の関係

一例として、那覇空港の滑走路18R/Lに進入する航空機と、嘉手納飛行場の滑走路05R/Lに進入する軍用機との管制間隔を考えてみます。これらの進入コースが交差する場所は、那覇空港のすぐ北側です。

飛行機が着陸のため滑走路に進入するときの進入角は、通常は約3°という浅い角度です。交差する付近は、嘉手納の滑走路より那覇の滑走路に近いので、那覇空港に進入する飛行機の高度の方が低く、その上を嘉手納飛行場に進入する軍用機が飛行することになります。同じタイミングで上下に重なった場合でも安全な高度間隔を確保するために、高度制限を設ける必要があるのです。

嘉手納の滑走路05L/Rへの進入は、一般的な約3°のパスで連続的に降下を続けます。下限高度が設定されているものの、上空には余裕があります。

一方、那覇空港の滑走路18への進入は、以前は高度1,000フィートの水平飛行を5nm(約9km)継続しなければなりませんでした。この間は上にも下にも避けられません。第2滑走路がオープンしてからは、水平飛行の高度が1,200フィートとやや高くなりましたが、上にも下にも避けられない状況は変わりません。

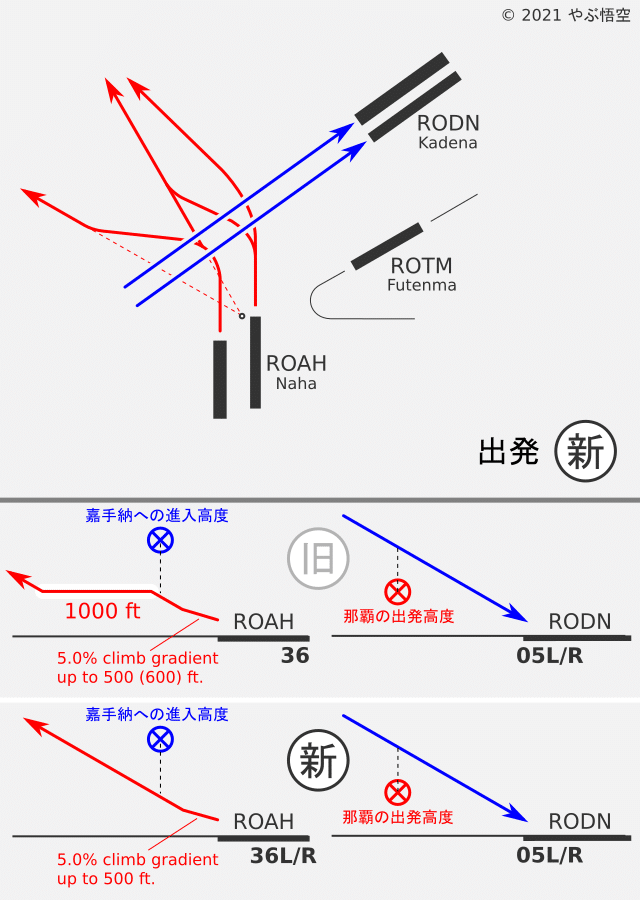

▲ 嘉手納飛行場05への進入機と、那覇空港36からの出発機の関係

那覇空港の滑走路36から北に向かって離陸した場合、そのまま上昇を続けることはできません。以前は高度1,000フィートを維持して水平飛行するという、ある意味アブナイ出発方式が設定されていました。離陸後、30km近く先まで高度1000フィート以上に上昇できない状態で、バードストライクなど何かが起きたら余裕がない高度です。嘉手納の滑走路05R/Lの最終進入経路の下を横切る間だけでなく、ずいぶん広い範囲を上限高度1,000フィートで抑えられていました。

第2滑走路が供用開始された2020年3月26日有効のAIPには、高度1,000フィートの制限が無くなっていました。ただし、以前からあった次の記載は残っています。

・Note RWY36R/36L : 5.0% climb gradient required up to 500FT.

滑走路36R/Lから離陸するとき、高度500フィートまでは 5.0%の上昇勾配が求められます。上昇勾配(すなわち上昇角)5.0%は水平距離100ft当たり5ftの上昇ですから、高度500ftに達するまでに水平距離10,000ft、約3km(滑走路の長さ分)進むことになります。

離陸機が高度500フィートに達するまで通常より緩やかに上昇すれば、その後に上昇率を大きくしたとしても、そこから1,700フィート以上高い高度を横切って嘉手納に進入する航空機との高度間隔は十分に確保できる、という考え方なのでしょう。

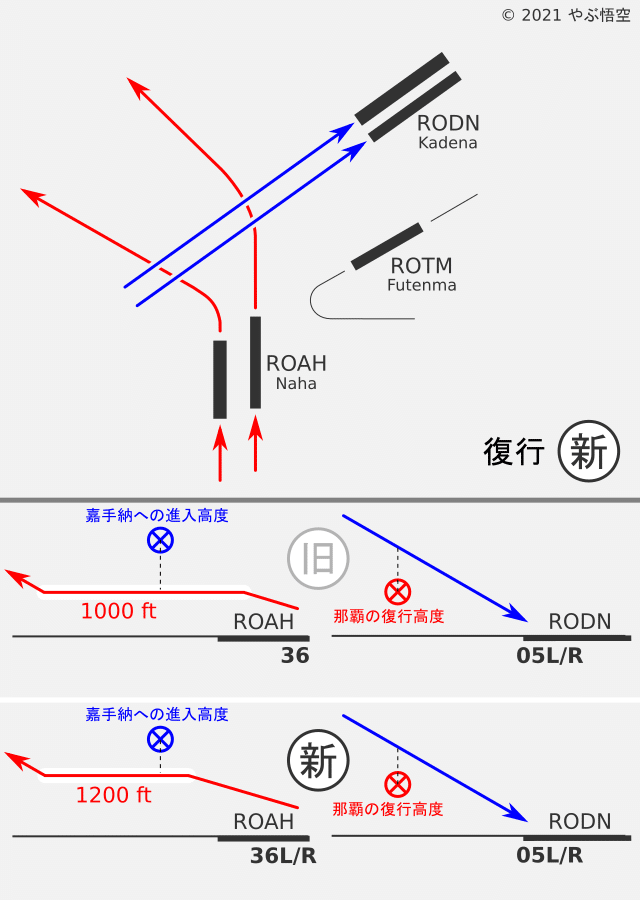

▲ 嘉手納飛行場05への進入機と、那覇空港36の復行機の関係

那覇空港の南側から滑走路36R/Lに進入する場合は、嘉手納飛行場の影響はないのでしょうか? いえいえ、着陸をやり直す場合を考えなければなりません。

高度は以前の1,000フィートから 1,200フィートになりましたが、15nm(約28km)もの間、低高度を維持する状況は変わっていません。

-+-+-+-

滑走路36R/L出発機の1,000フィート高度維持はなくなったのに、同じ滑走路への進入機が復行する場合は上限1,200フィートが残っているんですね。どの離陸機も上昇開始位置は大きく変わらないのでしょうが、ゴーアラウンドやミストアプローチは早い段階で復行することもあるので、高度1,200フィートの天井を設定しておくということなのでしょう。

おわりに

那覇空港と嘉手納飛行場、いずれの滑走路も進入角も変わっていないのに、高度1,000フィート制限を 1,200フィートまで拡大することができたのは、何かマジックのようです。フィックス位置とその高度設定の見直しの効果が大きいのでしょうか。

沖縄の過密な3つの飛行場の運用においては、米軍基地か否かにかかわらず、このような進入出発方式をとるのは止むを得ない措置なのでしょう。このさき普天間飛行場が移転したとしても、那覇空港と嘉手納飛行場との関係に大きな改善は期待できません。低高度に抑えられる那覇空港サイドから見ると、安全性に関する不安を拭いきれない気がします。

※ 実際のオペレーション経験がないままAIP情報を基に記述していますので、誤りや的外れな部分がありましたらご指摘ください。

※ 文中の図は、AIP情報を基にして加工・編集したものです。最新の情報はご自身でご確認ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?