水産物消費の変化(令和元年度水産白書より)

本日は、水産庁のまとめている、「水産白書」から「水産物消費の変化」について紹介します。

以下、特記した場合以外、引用は「令和元年度水産白書」から、図はそちらからのキャプチャー画像です。

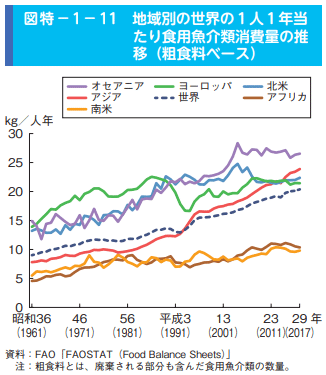

この50年間で、世界の魚介類の消費は倍増しています。

これは、輸送技術、加工技術の発達や、栄養に関する知識の普及、食生活の変化、健康志向の高まりなどが理由とされています。

もともと魚介類を消費してきたアジアやオセアニアでの伸びが他のエリアよろも顕著です。

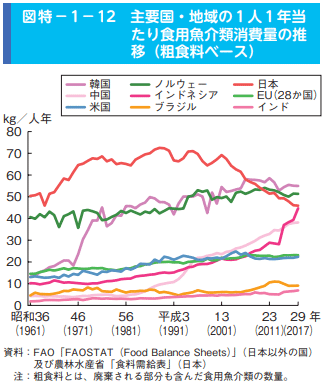

そんな中で、日本では50年前とほぼ同じ程度の消費量となっています。50年前からある程度の流通の仕組みがあったため、食生活の変化(畜肉の普及)によってタンパク源の取得方法が多様になった、ということでしょう。

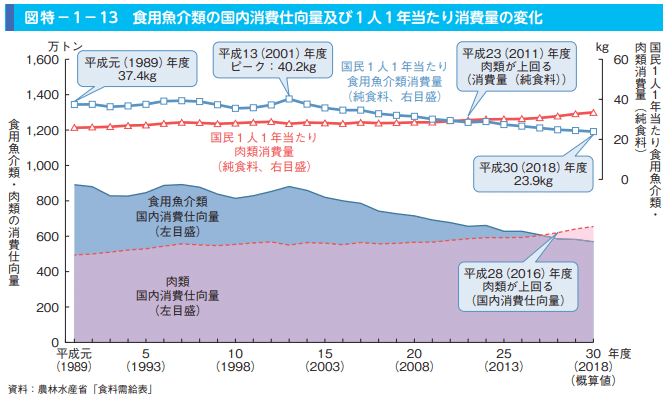

これを示すのが、次の図です。

日本の食用魚介類の国内消費仕向量は、2001年度まで850万トン前後で推移した後に減りはじめ、2016年度には肉類の国内消費仕向量を下回りました。

2018年度には569万トンとなっています。

また、食用魚介類の1人1年当たりの消費量は、2001年度の40.2kgが過去最高です。その後は減少傾向にあり、2011年度に初めて肉類の消費量を下回り、2018年度には23.9kgとなっています。

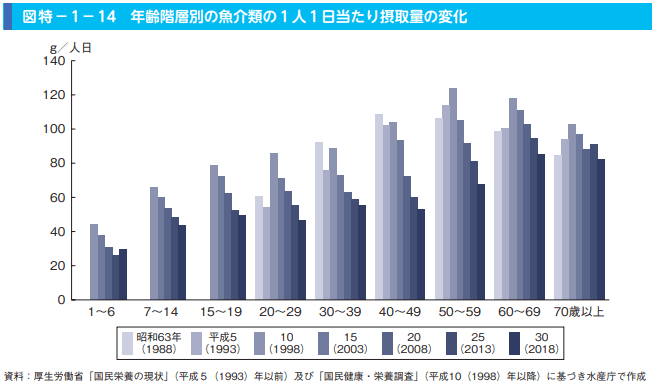

どの年齢層においても1998年頃からは魚介類の摂取量は減少傾向にあります。

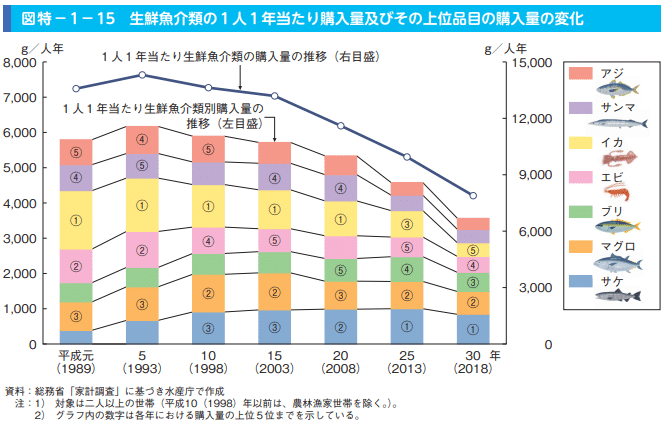

次に、魚種の変化です。

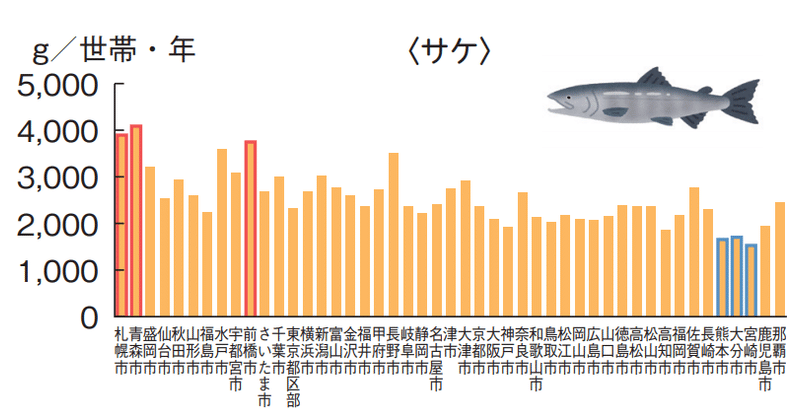

2008年までは「イカ」がトップでしたが、2013年からは「サケ」になりました。もともと3位だった「マグロ」が堅調に推移し2位となっています。

養殖の輸入サーモンの普及が大きな要因です。

また、切り身で販売されることも簡便化志向の現在の嗜好にマッチしているようです。

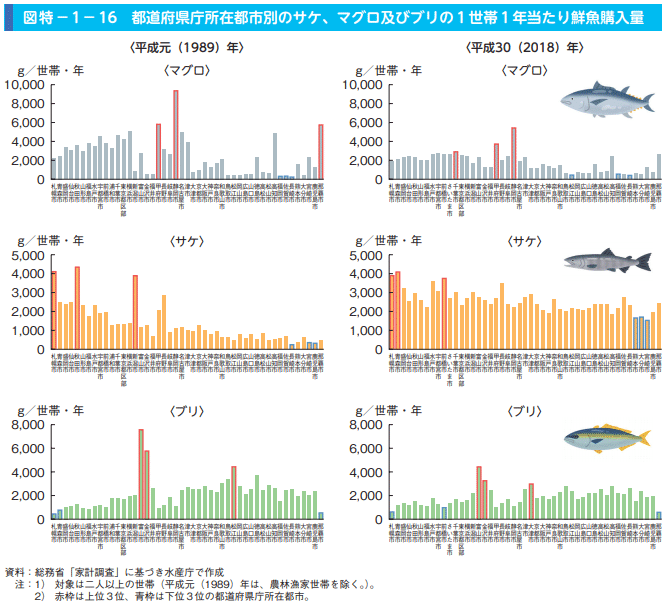

輸入の拡大や、流通網の整備、小売業の再編などが影響して、この30年の間に、地域差が減少してきていることがわかります。

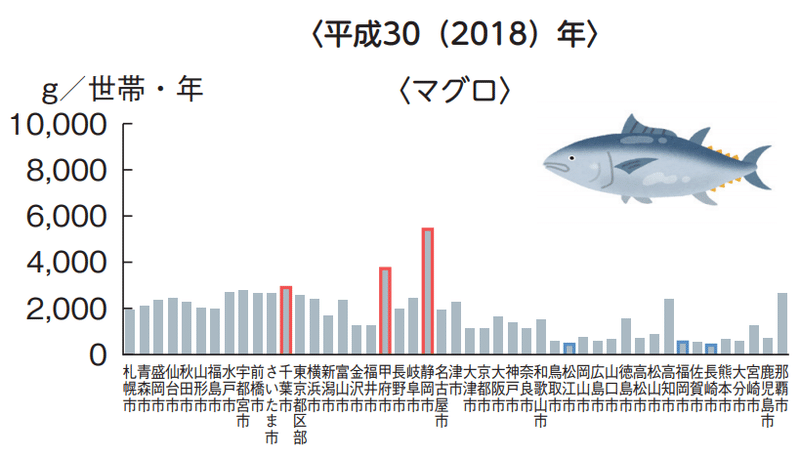

以下2018年の地域別(各都道府県庁所在地)のグラフを拡大して再掲します。

赤枠が上位3都市、青枠が下位3都市です。

海のない山梨県甲府市が2位!調べてみると甲府市のページに以下の記述がありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山梨県がマグロをこよなく愛するルーツは、江戸時代まで遡ります。現代は全国各地に新鮮な魚を運ぶことが出来ますが、江戸時代はそう簡単にはいきません。江戸時代には、魚を新鮮なまま運ぶ限界の距離を「魚尻点(うおじりてん)」と呼んでいました。その当時、静岡県の駿河湾ではマグロが豊富に獲れ、静岡の界隈ではマグロが流通していました。そして駿河湾からの魚尻点がちょうど甲府だったそうです。そのため、静岡のマグロが甲府を中心に流通し、山梨県の食卓にマグロが浸透していきました。

当時から、マグロはごちそうとしてハレの日の食卓に上がり、現在まで山梨県のごちそうとして不動の地位を守り抜いています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(https://www.city.koshu.yamanashi.jp/iju/54things/articles/no-156.html)

おもしろいですね。

サケは、全国的に平準化されてきています。

ノルウェーやチリの養殖サーモンが普及しているのが要因だそうです。

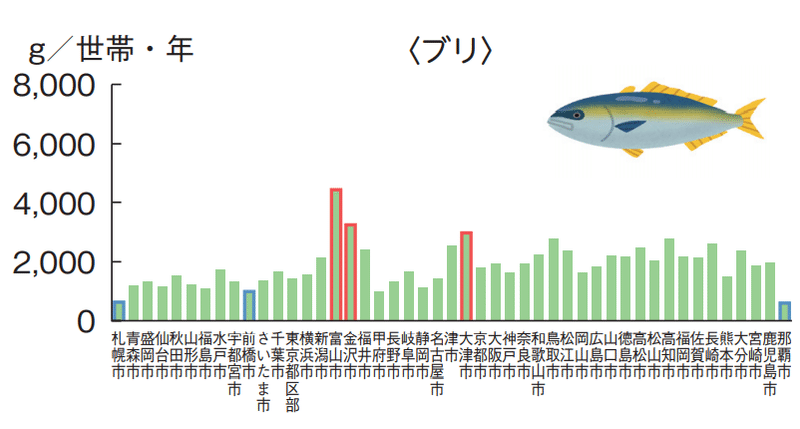

ブリの状況です。

「氷見の寒ブリ」で有名な富山県がやはりトップを維持しています。

県民性が現れていておもしろいですね。

滋賀県でブリの消費が3位なのも、先ほどの甲府市と同じような理由でしょうか。

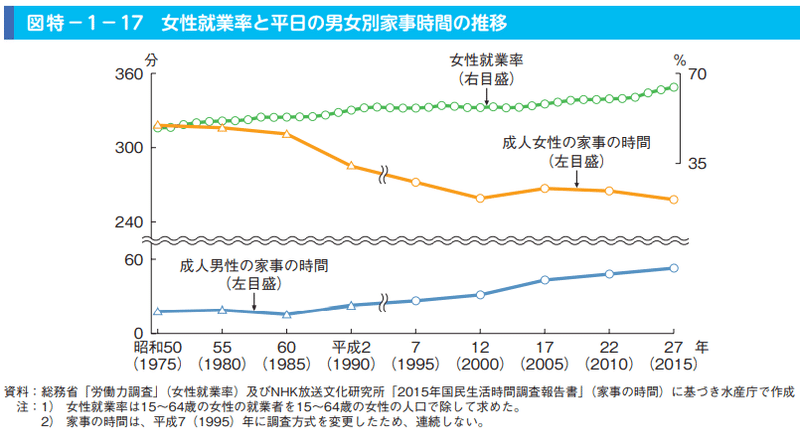

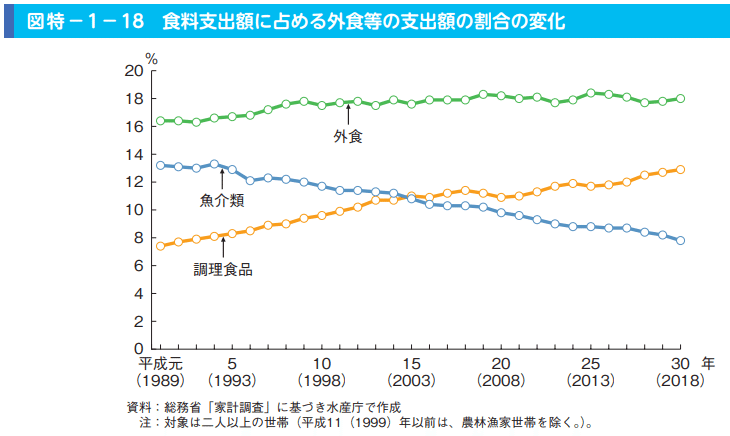

食の簡便化志向を白書では「女性就業率」と「男女別家事時間」を分析して理由付けています。

また、これに伴って外食や調理食品が増え、魚介類の支出額減少の要因となっていると推測しています。

この傾向は引き続き続くと思われます。

水産白書は水産庁の立場で、漁業者、水産関係団体、流通関係者を支援しようという論調で書かれています。魚食普及に向けた「魚の国のしあわせ」プロジェクトというものがあるそうです(全然知りませんでした・・・すいません)。

このプロジェクトの下、国は、水産物の消費拡大に資する様々な取組を行っている企業・団体を登録・公表し、魚食普及を目的に個々の活動の更なる拡大を図る実証事業を行っているそうです。

優良な取組は「魚の国のしあわせ」推進会議によって魚の国のしあわせ大賞として表彰されているそうですが、これもあまり知られていませんね。

煮魚や焼き魚は面倒、でも、寿司は好き、という子供が大半ではないでしょうか。調理方法、加工方法を工夫し、魚介類の消費に貢献する。

ひいては、これが日本の漁業を守ることにもつながります。

伍魚福でも魚介類の加工品、消費者に受け入れられる商品作りにチャレンジを続けます。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan