漁場環境をめぐる動き(令和元年度水産白書より)

本日は、水産庁のまとめている、「水産白書」から「漁場環境をめぐる動き」について紹介します。

以下、特記した場合以外、引用は「令和元年度水産白書」から、図はそちらからのキャプチャー画像です。

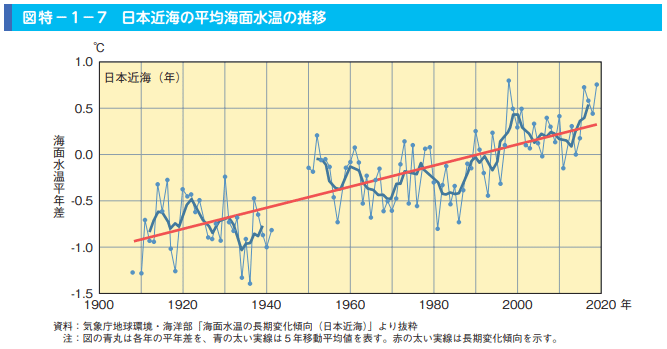

日本近海の平均海面水温の推移です。

10年単位での上下を繰り返しながら、少しずつ海面水温が上昇しているのがわかります。地球温暖化に伴うものとも言われており、水産物への影響も大きいようです。

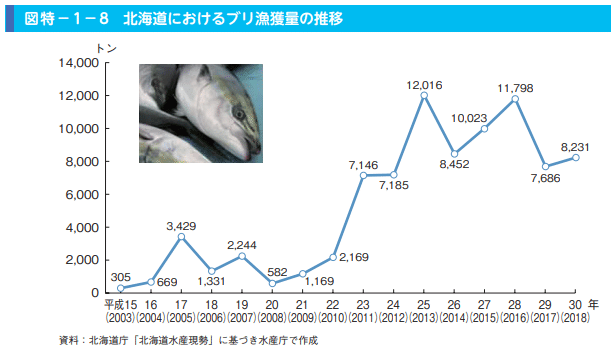

北海道におけるブリ漁獲量の推移です。

もともと北海道ではあまり獲れず、食べる習慣がなかったブリがたくさん獲れるようになっています。

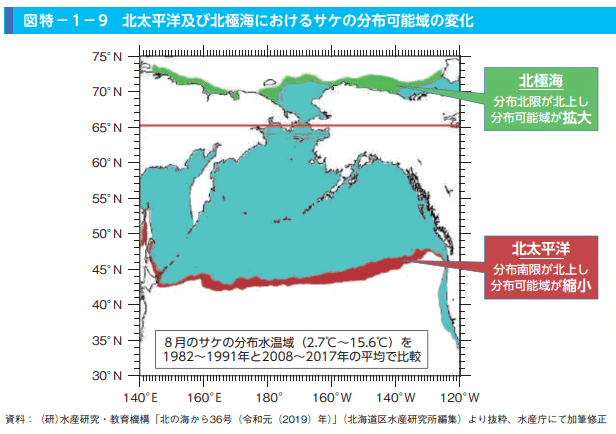

サケの分布可能域の変化です。

北太平及び北極海の過去36年分の表面水温データから、サケの夏季の分布可能域(水温2.7℃~15.6℃)が北へシフトし、その面積が約1割減少した可能性があるそうです。

日本でのサケの不漁もこれが影響していそうです。

また、温暖化で水面の海水の温度が高まると、比重が軽くなるため沈みにくく、混ざりにくいそうです。そうすると、深層に堆積した栄養分が回ってこなくなります。この他にも海流が変わったり、塩分濃度が変わったり、さまざまな変化が起こるため、水産物に大きな影響を与えているようです。

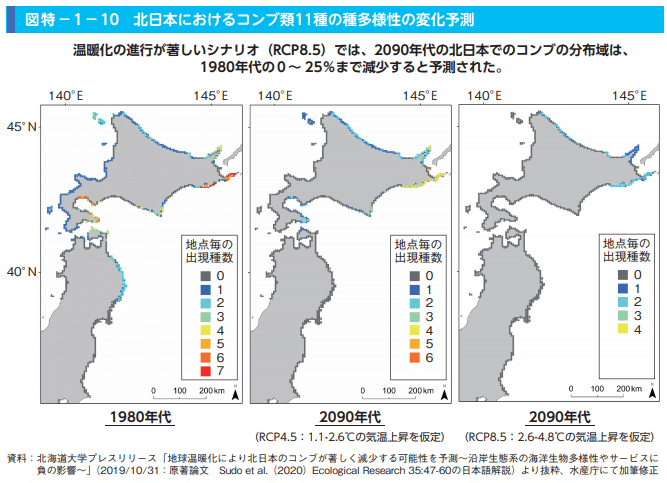

知り合いの昆布関係のメーカーでも、原材料の昆布が獲れず、業界としてもとても困ってるという話をされていました。

このまま温暖化が進むと、北日本の昆布は壊滅的な影響があるとのシミュレーション結果もあります。

瀬戸内海等の「内湾」では、かつては工業廃水や生活排水による栄養塩類の過剰な流入によって富栄養化が進行し、「赤潮」がよく発生していました。

1970年に制定された「水質汚濁防止法」による排水規制の強化等により、各地で水質が改善して赤潮の発生頻度は減少しました。

また、国では、海面を利用する養殖業について1999年に「持続的養殖生産確保法」を制定し、同法に基づいて養殖漁場の環境改善を推進しているそうです。

瀬戸内海では、「水質汚濁防止法」に基づく対策に加え、「瀬戸内海環境保全特別措置法」等に基づき水質改善に取り組んだ結果、水質は総体として改善されましたが、漁業生産量の低迷、藻場や干潟の減少等の問題が発生しています。

兵庫県の「いかなご漁」の不漁もこれが影響していそうです。

これを受けて、2015年10月には、同法が改正され、瀬戸内海を、人の活動が自然に対して適切に作用することを通じて美しい景観が形成され、生物の多様性・生産性が確保されるなど多面的価値・機能が最大限に発揮される豊かな海(里海)とするため、栄養塩類の管理の在り方について、検討が開始され、調査研究等の様々な施策が取り組まれています。

兵庫県でも「豊かな海」を目指す活動がされているのも、この一環ですね。

須磨海水浴場の水は、昔は緑色をしていた印象があります。

最近はすっきり透明になりました。一見きれいになってよかったと思いがちですが、いかなごの食べる植物プランクトンが少ない、ということでもあります。

「豊かな海」を取り戻し、「いかなご」がたくさん獲れるようになる日がくるといいのですが。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan