京都・元伊勢候補地(籠神社以外)/羽衣伝承&かぐや姫/藤社神社/比沼麻奈為神社/奈具神社/竹野神社

第十一代垂仁天皇のときに、「天照大神」は現在の伊勢市にある伊勢神宮・内宮に遷る。その後、第二十一代雄略天皇の時代にアマテラスが「食事を司っていた豊受大神がそばにいてくれると安心だ」というご神託があり、豊受大神が伊勢に遷ることになったとのこと。

日本書紀に記載がある元伊勢「吉佐宮(与謝宮などの記載もある)」は籠神社だろうとあることから、伊勢神宮内宮の元宮、さらに外宮の元宮と思っている人が多い認識である(私もそう思っている)。

ただ、そのほかにも内宮・外宮がセットになった神社があり、外宮の祭神・トヨウケを祀り昔から続いている雰囲気・空気を感じる良い神社は多い。

そんなところを一挙にまとめてみた。

◆ご注意

写真の多くにオーブが写っていますが、カメラレンズが汚れている

だけですm(__)m

変更履歴

2022/03/26 写真追加

2021/08/14 初版

▼HP

※見どころに記載

▼アクセス

※見どころに記載

▼祭神

※見どころに記載

▼見どころ

▽元伊勢:福知山の「元伊勢外宮豊受大神社」「元伊勢内宮皇大神社」「天岩戸神社」-福知山市-

伊勢神宮は内宮外宮とありますが、福知山にも内宮外宮があります。古くから元伊勢だ、いや間違いだと論議の絶えない所(※1)であるが、そこは気にせず参拝ください。気持ちのよい神社です。

※1:『丹後国加佐郡旧語集』には当所の天照太神は大和国より遷されたとあり、その後、伊勢国高間原へ遷宮されたと記されている。『加佐郡誌』には、崇神天皇の御代、天照大神が大和国笠縫邑から吉依宮(吉佐宮)へ還幸の際、一時的にこの地にとどまったものという

○元伊勢外宮豊受大神社

住所:福知山市大江町天田内60

祭神:トヨウケ(伊勢神宮外宮)

本殿の周りに全国の有名どころの摂社・末社が勢ぞろいです。京都の吉田神社に「ここにお参りしたらすべての神社(神様)に参拝したことになる」という大元宮がありますが、そこと同じで有名どころの社が揃っています。どちらかというと出雲系の匂いがしました。もし、「出雲が滅びた=大和に移動した」ならその通り道はここかもしれません。ここと伊勢の間には「元出雲 出雲大神宮」(京都の亀岡市)がありますし。。あくまでファンタジーですが・・。

御朱印などは階段を下りたところにあります。由緒書きを含めセルフサービスになっていますが、無造作に1000円札など置いていて、びっくりします・・。 数年前は御朱印を貰おうとウロウロしていたら、社務所の向かい側の家の人が気を利かせて、呼んでくれたのですが、古事記ブームなどで今のルールにしたのでしょうか。

本殿横には「風の宮」と「月宮」があり別宮扱いです。

○元伊勢内宮皇大神社

住所:京都府福知山市大江町内宮217

祭神:アマテラス(伊勢神宮内宮)

駐車場から見える社務所は違う神社なのでスルーしましょう。

参道へのアプローチが伊勢神宮別宮・瀧原宮を思い出す。

神明造の本殿は、元伊勢と言われる神社に共通していることですが、今でも、氏子、近所の方に大事にされていることで神社は綺麗です。

伊勢神宮は20年に一度に式年遷宮をするのだが、ここは60年毎の式年造替なので、出雲系に思ったり・・。

皮つきの杉で作った「黒木の鳥居」があることからも、京都・野宮神社と同じく、斎王(斎王とじは?)を祀ったとも思ったりする。

斎王とは?(明治町HPより抜粋)

それは、天皇に代わって伊勢神宮の天照大神に仕えるために選ばれた、未婚の皇族女性のことである。歴史に見られる斎王制度は、天武二年(674)、壬申(じんしん)の乱に勝利した天武天皇が、勝利を祈願した天照大神に感謝し、大来皇女(おおくのひめみこ)を神に仕える御杖代(みつえしろ)として伊勢に遣わしたことに始まる。

以来、斎王制度は660年以上にわたって続き、60人以上の斎王が存在した。伝説は、伊勢に天照大神を祀った倭姫命(やまとひめのみこと)など、さらに多くの斎王の物語を伝える。

○天岩戸神社

住所:元伊勢内宮皇大神社本殿から左に行くと案内板があるので徒歩で

祭神:

元伊勢内宮皇大神社奥宮。

昔は内宮とは別で管理されていたのでしょうか??一応、社務所らしきものもありますが2回来ましたが、無人です。龍神信仰なんだろうなと思っています。

ここは元伊勢とは違う感じで、奈良県の室生寺近くにある室生神社の奥宮と同様に龍神の気を感じます。

が、そんなことどうでもよいんです!!ここの神社は素晴らしいので、立ち寄ってください。前回は「おお~」という驚きでしたが、今回は宮崎の高千穂にある「天安河原」や、和歌山・大馬神社にも似た景色があったので、驚きはなかったですが、迫力は相変わらずあります。 奈良県の室生寺の鎮守社「室生龍穴神社の奥宮」と似ています。

▽外宮元宮:「比沼麻奈為神社」-京丹後市-

住所:京丹後市峰山町久次510

祭神:トヨウケ(伊勢神宮外宮)

伊勢神宮外宮の神「トヨウケ」は丹後出身であることは確実とされている。外宮元宮は元伊勢籠神社の奥宮「眞名井神社」と思っていたが、最近ここかもと思わせるところ。ちなみに、近くに伊勢神宮外宮元宮候補地の「藤社神社」がある。

伊勢神宮外宮の社伝では、雄略天皇の夢枕に天照大神が現れ、「自分一人では食事が安らかにできないので、丹波国の比沼真奈井にいる御饌の神、等由気大神を近くに呼び寄せなさい」と言われたので、丹波国から伊勢国の度会に遷宮させたとされている。

鳥居は神明系で左に社標「元伊勢」トヨウケとあります。綺麗で感じのよい神社はたくさんありますが、ここは入るのを躊躇するぐらい掃除が行き届いており、砂利を通るのもなんか荒らして申し訳ない気持ちになります。

神社奥まで進むと右側に第二の鳥居と拝殿が見られます。伊勢神宮の内宮・外宮・別宮がこんな感じで、直進して左右に折り返して拝殿・本殿が現れます。

▽外宮元宮・羽衣伝承:「藤社神社」-京丹後市-

住所:京都府京丹後市峰山町鱒留540

祭神:トヨウケ(伊勢神宮外宮)

「ふじこそじんじゃ」と読み、伊勢神宮外宮の元宮候補地の一つで、祭神は「トヨウケ」。境内に「和奈佐夫婦」を祀っている。和奈佐夫婦とは、天女に娘になるよう懇願し、富を得るや否や、追い出した夫婦を指す。ということから、トヨウケが一時的に暮らした地とされ、追い出された後は「真具神社」でひっそり暮らしたそうな。

▽外宮元宮・羽衣伝承:「奈具神社」-京丹後市-

住所:京都府京丹後市弥栄町船木273

祭神:トヨウケ(伊勢神宮外宮)

見た感じここが元伊勢?とも思えるかもしれませんが歴史的には重要な神社になります。丹後国風土記に『比治真奈井 奈具社』という項があり、それが日本最古の羽衣伝説です。祭神である豊宇賀能売命は羽衣伝説の話に通じる伝承がある。

老夫婦は自分勝手なやり方で天に帰られなくなった天女を自分の家に住まわせた。天女のおかげで富を得たが、富を得ると天女を追い出し、この村を安住の地としここで人生を終えた。村人によってここに祀った。

▽元伊勢候補:「竹野神社」-京丹後市-

住所:京都府京丹後市丹後町宮宮ノ谷245

祭神:アマテラス(伊勢神宮内宮)

京丹後市は聖徳太子の母の出身地であり、天皇の妃になっていることもあり、大和朝廷とつながりが強いと思う。

竹野神社は9代開化天皇の妃となった「竹野媛」が晩年帰郷した際に「天照皇大神」を祀って創建したといわれる由緒ある神社。

隣には摂社の斎宮神社があり「竹野媛命」、「建豊波豆羅和気命」、開化天皇皇子で丹波道主命の父である「日子坐王命」が祀られている。

斎宮神社の右側の彫が珍しい。

「竹野神社」近くに「 神明山古墳(しんめいやまこふん)」がある。

形状は前方後円墳なので大和朝廷側ということか??いや、出雲と決別した盟主か??

この地域は古墳の棺から女性が多いとか。いずれ、実は卑弥呼はここだ!!と言い出す人が出て来るかも。

▽外宮元宮・羽衣伝承:「深田部神社」-京丹後市-

住所:京都府京丹後市弥栄町黒部411

祭神:トヨウケ(伊勢神宮外宮) 、八幡大神 、アマテラス、天児屋根命

本殿裏には籠神社の奥宮「眞名井神社」などと同じく、古代祭祀上だったのではと思わせる場所があります。

さて、この地域は大和朝廷とつながりが強いと思っていたのは地理的なものと政治的なものなのかもしれません。

鉄は半島から輸入しており、船は日本海側がコストが低く、安全だったかと。日本海側の出雲を裏切り!?大和朝廷についたのが、丹後・丹波王国だったのでは?と思った。そのため、皇后の排出も多く、元伊勢籠神社など格式が高い神社仏閣があるのでは?籠神社の宮司である海部氏の家計図に、歴史の中心にいる尾張氏が入っていたり、日本海側で出雲と大和のせめぎあいがあったのだろうと思っている。

という前提で、この神社の由緒より。

黒部小字深田で”泥深い田んぼ”という意味だそうで、湿地帯ということが伺えます。ここの奥の集落は『船木』”船が来る”から来ているそうで、この辺りは深い入江だったとされる。湿地帯のため古墳から女性人骨なども出ており、鉄も多いことから、巨大な港か製鉄コンビナートだったかも。

「京丹後市立丹後古代の里資料館」の旅行記より備忘録

縄文⇒弥生となり早くから農耕がはじまり、強者(豪族)が生まれ丹後王国が出来る。日本海の島根・出雲大社から長野・諏訪大社は出雲族が固まっているが、丹後だけは属していないことが謎だったが、ここでも謎とされている。面白かったのは丹波から独立し、衰退とともに丹波に戻ったのかもしれないとのこと。

古墳から出た鉄の刀があった。古代日本の北九州・出雲・丹後が栄えた理由が朝鮮半島から鉄の入手がしやすかったという説がある。丹後の衰退は丹波・出石神社に腰を下ろした新羅の王「アメノヒボコ」の仕業か??

皇室と丹後の関係がわかる。第9代「開化天皇」の皇后「竹野媛」で、竹野神社に祀られている。11代「垂仁天皇」には丹後から4媛を娶っている。これは大和朝廷にとって、いかに丹後の地域が大事であったかを示すものと言えよう。これは伊勢神宮の内宮の次に大事な外宮「トヨウケ」も丹後出身であることからも明らかと言えよう。

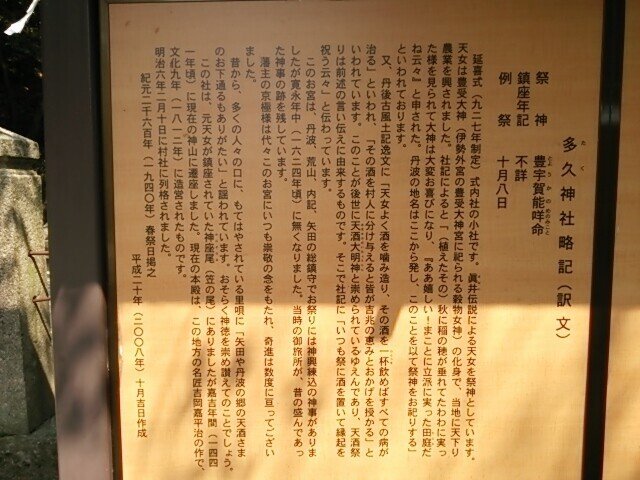

▽外宮元宮:「多久神社」-京丹後市-

住所:京都府京丹後市峰山町丹波湧田山

祭神:豊宇賀能メ命(豊受大神と同一神。天酒大明神)

丹後の神様「豊宇賀能メ命(豊受大神と同一神。天酒大明神)」を祀る。本殿背後には、古墳時代前期古墳といわれる涌田山1号墳など古墳群が連なっている。

石標があり、日本書紀の一番初めだけに出てくる天照大神の別名「オオヒルメ」、スクナヒコ、イザナミ、ウカノミタマ、オオクニヌシの別名オオムナチと古事記スターズが示されている。

▽外宮元宮関連・羽衣伝承:「乙女神社」-京丹後市-

住所:京都府京丹後市峰山町鱒留

祭神:豊宇賀能メ命(豊受大神と同一神)

前から気になっていた「羽衣伝説」の神社です。ナビでオトメジンジャで検索するも検索ヒットせず、住所でやって来ました。天女の里がすぐ近くにあり、車はそこに置きます。

主人公である天女のもうけた3人の娘の一人、豊宇賀能賣神を祀り、お参りすると美女が授かると伝わる。

ここの羽衣伝説は、羽衣を隠された天女が狩人の妻となったのに、天に帰らなければならず7日ごとに会うという約束をしようとしたが、天邪鬼が狩人には7月7日に会おうと伝えたため年に1度しか会えなくなったというもの。

大きな美しい池があり、その池に八人の天女が舞い降りて水浴びをしていましたそれを見ていた三右衛門という人が、一枚の羽衣を隠してしまったために、天女のひとりは天に帰れなくなっ てしまいました。天女は三右衛門と一緒に暮らすことになり、三人の美しい女児をもうけました。あるとき羽衣が見つかり、天女は天に帰り、毎年7月7日のみ会うことになったとか。ちなみにこの天女がトヨウケを示し、伊勢神宮外宮の祭神という説もある。

▼旅行記(写真はこちら)

▼セットで行くところ

#豊受大神社

#内宮皇大神社

#天岩戸神社

#比沼麻奈為神社

#京都

#京丹後市

#丹後王国

#神社仏閣

#神社

#元伊勢

#アマテラス

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?