線、面、立体(7)古典的な終止形のポップソングとそうでないものと

気楽にこの1週間で私のレーダーにかかった歌について。

終止形について再び

昔街を歩けばどこでも流れていた歌が、今になって突然頭の中で鳴り出すということがよくある。当時とくにその歌に関心はなくて、CDなど買ったこともなくてもそういうことは起こる。

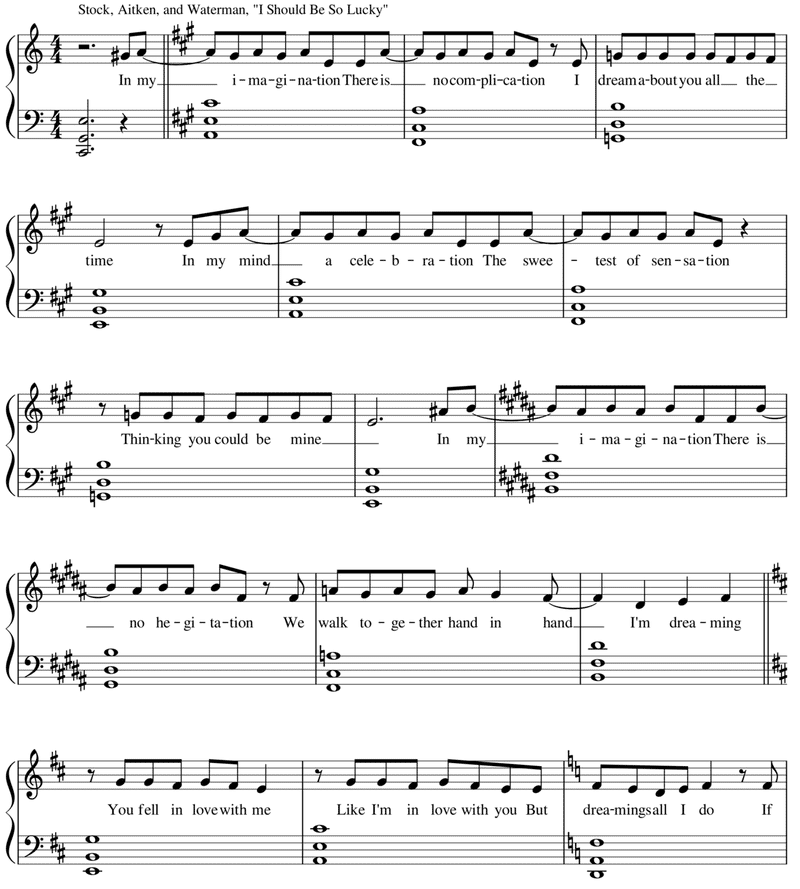

先週、突然『I should be so lucky, lucky, lucky, lucky, I should be so lucky in love.』という古い歌が突然頭の中で鳴り出して止まらなくなった。それもコーラスのところだけ繰り返すばかりで、他の所は覚えていない。後で調べて、カイリー・ミノーグ(Kylie Minogue)が80年代に歌ってヒットした歌だということがわかった。こんな歌だ。

聴きなおしながら、あらましを譜面にしてみたけれど、こうしてみるとなぜヴァースとプレコーラスが思い出せなかったかわかる気がする。コーラスとほぼ同じイントロのあと、ヴァースがいきなりAに転調して始まるのだ。ヴァースの3センテンス目はBに転調してプレコーラスでもとのCに向かって降りてくる。コーラスは一度聴いたら忘れないようにできているけれど、意外と凝った造りになっている。とは言え、この歌が好きだった人にとっては全部を思い出すのは難しいことではないだろう。モチーフが整理されていて統一感があり、くっきりしている。

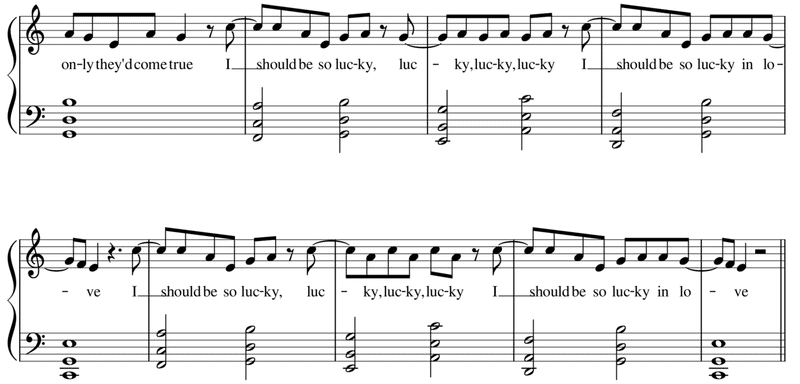

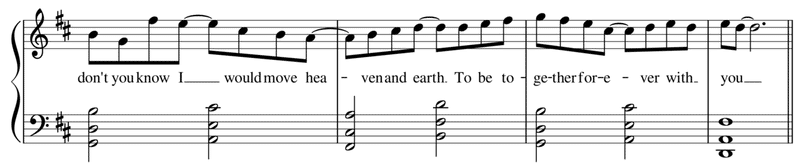

この歌を思い出したことをSNSで言うと、『私はRick AstleyのTogether Foreverでした。ユーロビートやばい。』とコメントをもらった。それで聴きなおしてみたけれど、これもよく耳にした気がする。あらましはこんな感じだ。

こちらはコーラスのメロディといい、プレコーラスでのメジャー7コードといい、今でもJPOPでよく使われている気がする。

『I Should Be So Lucky』も『Together Forever』も、ヴァースで転調したり曖昧になったとしても、コーラスの部分が前回の投稿で触れた終止形という役割を果たしていて、ばっちり一定のキーに落ち着く。明快な形だ。どちらも同じ作曲チームによって書かれている。

こういう音楽は歌として鑑賞されるだけでなくて、パーティーでも使われる。でも、クラブDJたちのダンス音楽とは違って、ヒットチャートも目指す。カフェ、劇場、公の施設、学校、どこでもパーティーは開かれる。老いも若きも、独り者もカップルもそこに集まる。たぶん『I Should Be So Lucky』はこれからパーティーデビューするというような若い人たちが、『Together Forever』はもう関係の安定したカップルたちが、ターゲットなのだろう。

ターゲットという言葉を使ってしまったけれど、マーケティングとかそういうことは別として、オーディエンスが人生のどんな局面にいるか、ということを想像してみることが、創作者の想像力を刺激するということはあるだろう。自分自分でいっぱいになるのは苦しい。

モードと和声的リズム

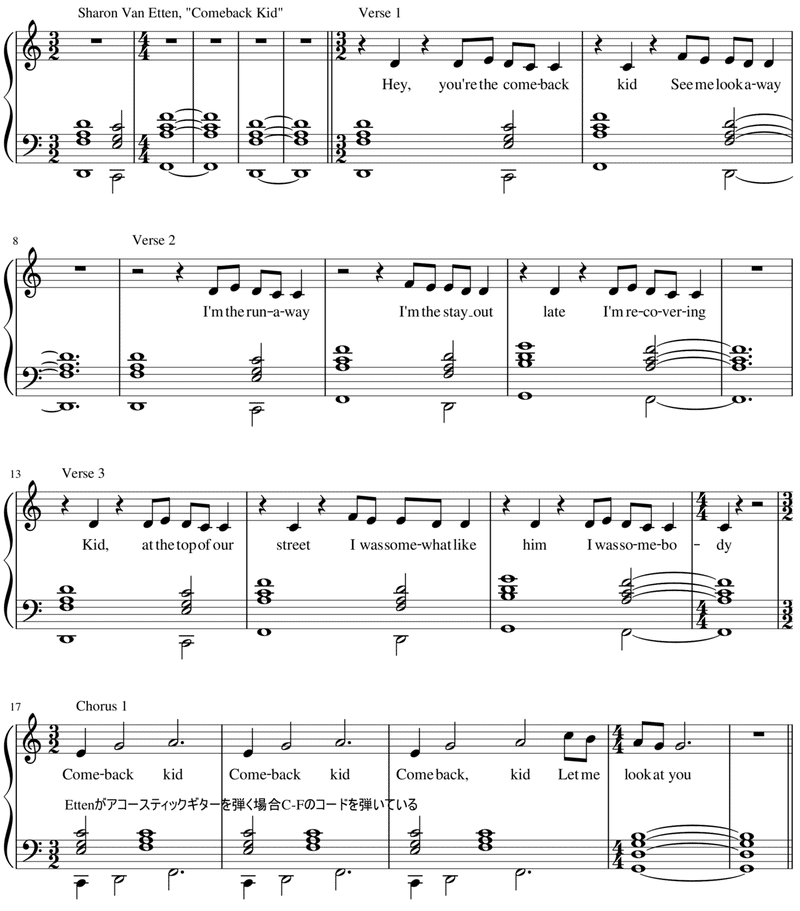

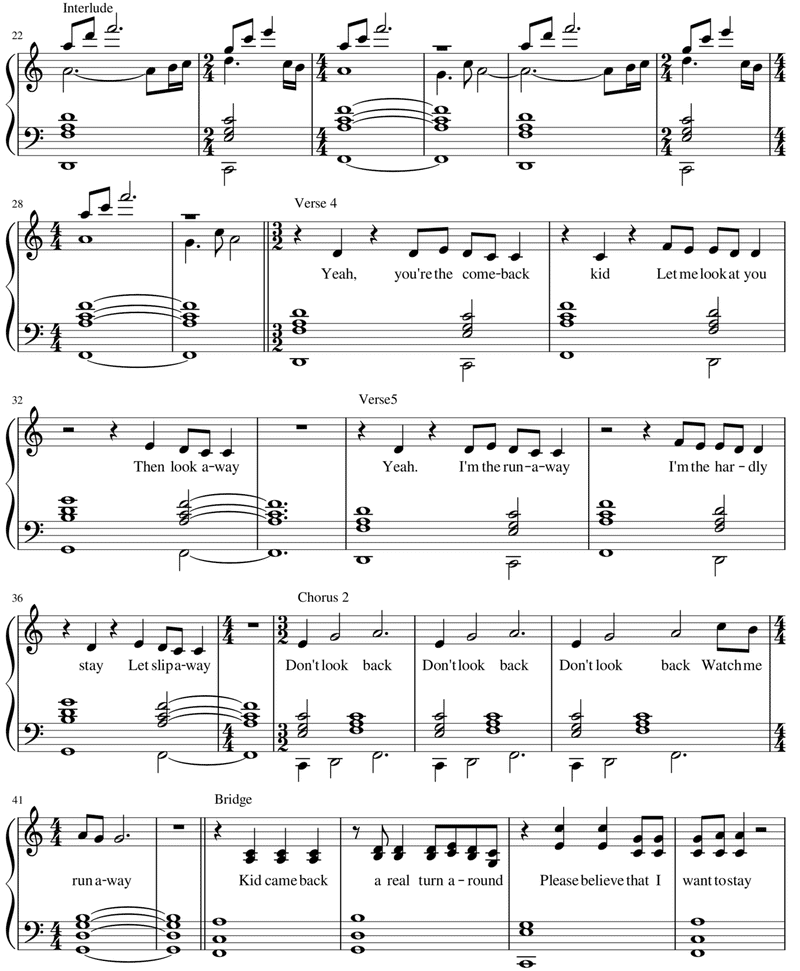

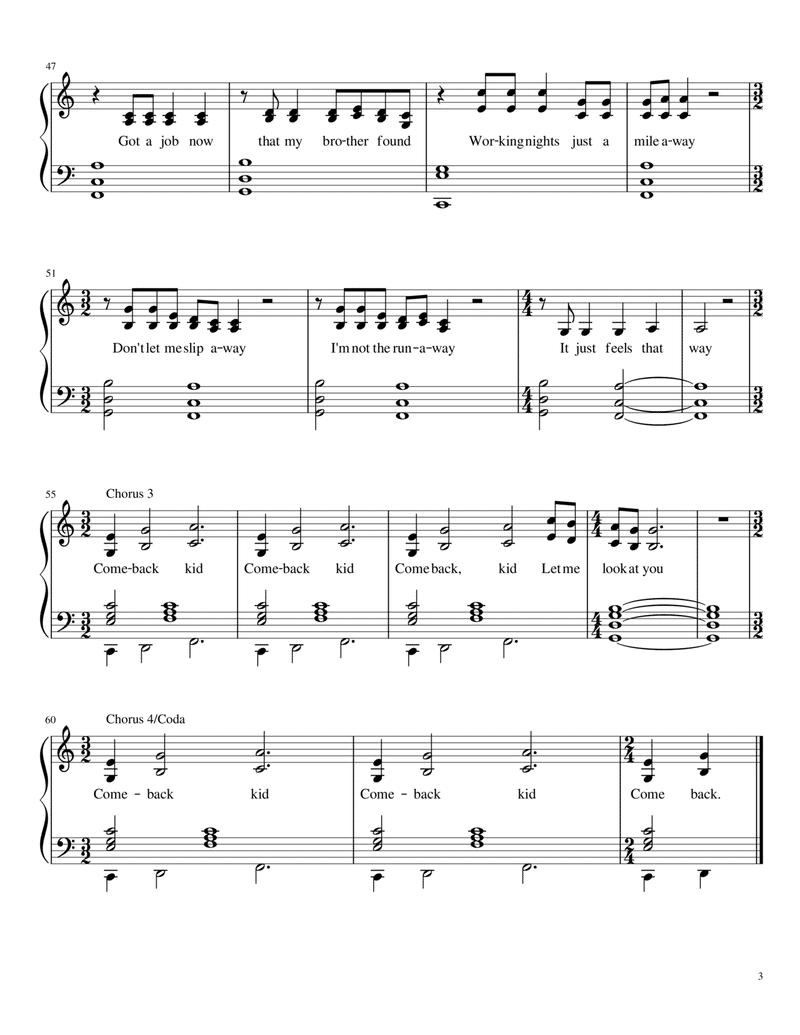

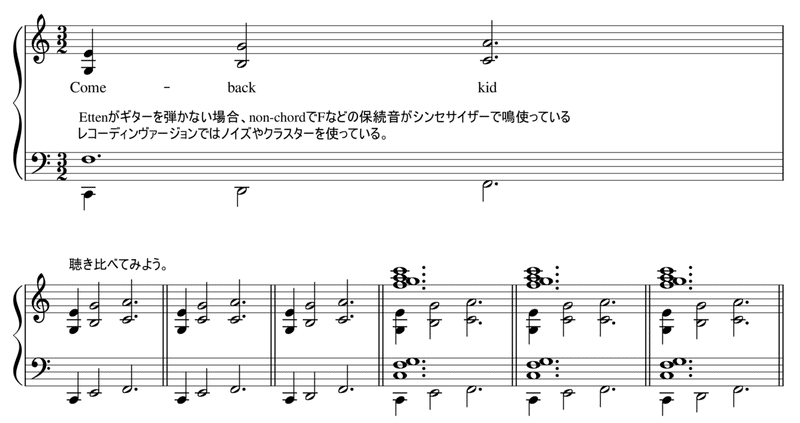

新しい歌ではこういうのが私のレーダーにかかってきた。シャロン・ヴァン・エッテン(Sharon Van Etten)というアメリカのシンガーソングライター『Comeback Kid』という歌だ。レコーディングヴァージョンではディストーションのかかったシンセサイザー/オルガンの音が強調されている。ライブでは、ラジオ向けなど、狭いところで演奏する場合はエッテンはアコースティックギターを弾きながら歌う。大会場ではボーカルのみを担当する。また、狭い場所ではドラムはマシンだけが使われる。リズムはぼおっと聴いていると単純な8ビートに聴こえるけれど、8ビートのフィーリングを残しながら、4分の4拍子の譜面としては書けないような音楽になっている。表記の仕方はいろいろあるのだろうけれど、とりあえずあらましは下のようになる。

変拍子、というか、フレーズが伸び縮みすると言ったほうが良いかもしれない。呼吸するように自然に聴こえる。シンセサイザーとベースによる柱のようなコードをメロディックに動かすことによって輪郭が作られている。メロディックなので、1小節ごとにコードが変わるとか、そういう造りにはなっていない。和声的リズムも進んだり立ち止まったりする。

イントロはモットーのようなもので、ヴァースの1センテンス目では同じ尺で繰り返されるが、2センテンス目から延長される。ヴォーカルのメロディはシンセサイザーの隙間を埋めるように、合いの手を入れるように入る。

歌詞を見ると、少しわかりにくいけれど、主語『I』は『kid』を見る私であり、『kid』であるということが何となくつかめる。『私』は逃げる子供を見ていて、その姿にかつての自分を重ね合わせている。ブリッジでストーリーは具体的になる(音楽的にも「普通」になる)。子供は帰ってきて兄の紹介で仕事をしている。ぼくはもう逃げないよ。『私』と『子供』は互いを追いながらぐるぐる回る。あるいは互いを見返し合う。かつて子供だった私が今日の私を見つめている。メロディの構造もそうなっている。

音楽はキーボード的に言えば、全部白鍵でできている。ヴァースはDドリアン、コーラスはCメジャーともFリディアンともつかない。コーラスのベースラインが注意を引く。

メロディが「ミソラ」と行くのに対し、「ドミファ」ではなく「ドレファ」と硬い響きがする音が選ばれている。レコーディングされたヴァージョンではシンセサイザーはコードというよりF保続音ないしクラスターを弾いている。

終わりは途中で切れるような感じ。トリュフォーの『大人は判ってくれない』という映画のラストシーンのようなものだ。

歌詞だけを見れば、アグレッシヴでない曲調にすることもできそうだ。怒りを表すような言葉がとくにあるわけではない。センチメンタルなものでも作れそうだ。それでもディストーションの効いた音色や噛みつくような歌い方をしている。エッテンによると、今回(アルバムのリリースは2019年)は可愛らしいものにしたくなかったということらしい。ずっと同じようなものばかり創ってきたような気がして嫌になったから、ということらしい。

今回このシンガーソングライターを初めて知ったので、過去のものに遡って聴いてみた。告白調というか、失恋を柔らかい声で歌う、一人でベッドルームで聴いていて癒されるような、そういう歌が多いのは確かで、それはギタリストとドラマーを加えてアグレッシヴな音を使ったとしても変わらなかったようだ。今回はやり方を変えてきたようだ。ギターを弾かないで歌うのであれば、両手が空くので、それで身振りを加えることができる。そういうこともやっている。これはもうとっくの昔に亡くなったベルギーのシャンソン歌手/シンガーソングライター、ジャック・ブレル(Jacques Brel, 1929-78)の話を思い起こさせる。もともとギターを持って歌っていたブレルにピアニストがギターなしで歌うようにアドバイスした。そこから皆(ま、好きな人は、ということだけど)が知るあのドラマティックなブレルが生まれた。

人にはコンフォートゾーンというものがあって、飽きたからといってそこから出るのには苦労するだろうし、出ても他人からは「無理すんなよ」とか「前の方がよかった」とか言われたりする(今回のエッテンの場合はガーディアンなどでも好評だったようでよかった)。「自分を変えようとしなくていいんだよ。ありのままの君でいいんだよ」はむしろクリシェでさえある。

別に歌を創っている人たちだけの話ではない。人はいつも「何者かになれ」と「自分でいろ」という二つの命令形両方から同時に圧力を受けて生きているのが普通だと思う。でもそれは誰の命令なのだろう?

今回少しクラスターが出てきたけれど、次回からはもう少し普通でない響きについて考えたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?