「ビジョナリー・カンパニー」の壮絶な内容を知らずして組織運営の基本は理解できない

大抵、どんな企業に勤めていても「企業理念」や、それに基づく採用、人事や給与の評価、昇進の決定といった話は、多かれ少なかれ、聞いたり、仕事上で意識したりするもの。その中には「企業理念なんて建前であって、利益をちゃんと上げることの方が、よほど重要」と感じたり、「ビジネスモデルが優れているとか、有能な経営者がいるとか、そういうところで勝負が決まる」と思う方も、少なからずいらっしゃるでしょう。

一方で、組織を経営する側、あるいは経営企画や人事部など、組織設計を行う側の考えている「企業理念」は、1990年代にジェームズ・C・コリンズとジェリー・I・ポラスが率いるチームによる著書「ビジョナリー・カンパニー」に集約されています。

この「ビジョナリー・カンパニー」の内容は、綿密な調査設計に基づいて、実に6年間に渡って実施されており、どのように100年以上続く卓越した企業(「ビジョナリー・カンパニー」:書籍の中では、この厳密な定義と選出方法も記載されています)が、そうでない企業と違うのかについて、仔細に分析し、他の企業が参考にできる形でとりまとめられている点が、卓越しています。

およそ、直接的・間接的に、現代の大多数の企業運営に大きな影響を与え、その設計や運営の礎になっている本書の内容を理解することで、「だから、人事制度はこういう前提でてきているんだな」「なるほど、自分のチームはこういうふうに運営すればいいのかもしれない」といった、個人や小さなチーム単位での発見も、少なからずあるはずです。

「ビジョナリー・カンパニー」の衝撃的な主張

この本の主な主張は、多くの人が暗黙理に思っているであろうことを、ことごとく覆します。主要なものは、以下の通りです:

■ビジョナリー・カンパニーは、優れたアイデアやビジネスモデルからスタートしているかどうかとは無関係

■卓越した英雄のような経営者は不要であり、むしろビジョナリー・カンパニーでない企業に多い。必要なのは、基本理念を長期に渡って体現する組織を創ろうと注力した初期の経営者

■「株主価値の最大化」「利益の追求」は手段に過ぎず、そんなものを基本理念に掲げているビジョナリー・カンパニーは存在しない

■全てのビジョナリー・カンパニーが共通して「基本理念」に織り込んでいる項目など存在せず、各社は「自分たちにとって何が重要か」にフォーカスしている

■それぞれのビジョナリー・カンパニーは、万人にとってハッピーな会社では決してない。それぞれ、基本理念に合致する人には素晴らしい環境である一方、合わない人は病原菌のように追い出されるほど辛い

■歴代が生え抜きの経営者で占められており、社外の経営者招聘による変革に頼らない

■競合に勝つことなど求めておらず、自分たちが昨日より今日、今日より明日に基本理念に忠実になることを求めている

■綿密で複雑な戦略で取り組むのではなく、大量のものを試し、その中の淘汰により、進化する(好奇心を刺激して)

■二つの相反するものを常に求める。「短期利益と長期利益」「会社の基本理念と、個人の多様性の発揮」など

緻密で科学的な調査に基づいているから「ビジョナリー・カンパニー」は支持される

「偉大な経営者は不要」「適合しない人は病原菌のように追い出される」といった、一般的な感覚とはかなり異なるであろう本書の主張が、多くの経営者・企業運営のプロに支持される理由は、その綿密な調査プロセスにあります。具体的には、下記のようなステップがとられています

【本書の分析で用いられている主なステップ】

■「ビジョナリー・カンパニー」として、どういった企業を選出すべきかについて、フォーチュン500の現役経営者らにインタビューしつつ、定量データとして数十年に渡る企業の成長を比較・分析

■「ビジョナリー・カンパニー」の卓越したポイントを洗い出すために、駄目な企業と比較するのではなく、「同カテゴリーだが、ビジョナリーに選出されなかった企業」との比較を実施

■調査によって炙り出された差分について、実際のコンサルテーションなど実験を通して、有用性を確認

これらの内容について、同書では第一章の中で仔細に解説が行われていると同時に、付録部分にも細かな調査票や、詳細な比較データなどが示されており、その厳密性が、他の経営書などと一線を画す源泉となっています。

本書が「ビジョナリー・カンパニー」として選出している企業は:

3M/アメリカン・エキスプレス/ボーイング/シティコープ/フォード/GE/ヒューレッド・パッカード/IBM/ジョンソン&ジョンソン/マリオット/メルク/モトローラ/ノードストローム/P&G/フィリップ・モリス/ソニー/ウォルマート/ウォルト・ディズニー

といった企業となります。

ビジョナリー・カンパニーは基本理念を維持し続けている

本書の最大の主張は、数十年以上成長し続けている「ビジョナリー・カンパニー」の成長の源泉が、「基本理念を維持し続ける」ための組織づくりに、あらゆる努力を払っている点です。

例えば、本書で紹介されている「基本理念」の一部を抜粋すると、次のようなものが挙げられます。

■マリオット:気さくなサービスを提供し、顧客を来客として大切にもてなす。「自宅から離れている人々が、友人に囲まれ、心から歓迎されていると感じられるようにする」

■ウォルト・ディズニー:皮肉な考え方は許されない。一貫性と細部にあくまでこだわる。創造力・夢・想像力を生かして絶えず進歩する。ディズニーの「魔法」のイメージを徹底的に管理し、守る。「何百万という人々を幸せにし」、「健全なアメリカの価値観」を讃え、はぐくみ、広める。

■3M:「革新ー新商品のアイデアを殺すなかれ」。誠実に徹する。個人の自主性と成長を尊重する。誠実に努力した結果の過ちに寛容になる。

逆に、こうした「基本理念」の維持を怠ってしまう悪い例として、次のようなケースを紹介しています。

■初代経営者がカリスマ・英雄的で業績を伸ばし、その後停滞する企業。こうした企業は、基本理念の維持に無頓着で、初代と同じような英雄的経営者を渇望し、外部から新しい経営者を招聘して組織変革を狙うが、それは長期的な効果を発しない

■「何が目標か?」と聞かれると、「売上」「利益」「株主価値の最大化」ばかりを口にし、社員がイメージすると興奮するような基本理念を持ち合わせていない企業

■特定の優れたアイデア、「素晴らしい戦略」、ビジネスモデルなどを源泉に求める企業。時代の変化により、かつての繁栄はあっけなく終わりを迎え、数十年経過すると、その存在すら忘れ去られてしまう

長期に渡り繁栄し、世の中に大きなインパクトを残し続け、多くの優れた人材を排出するビジョナリー・カンパニーの源泉は、1にも2にも、「基本理念が維持され続ける組織をどのように構築するかにかかっている」というのが、本書最大の主張となっています。

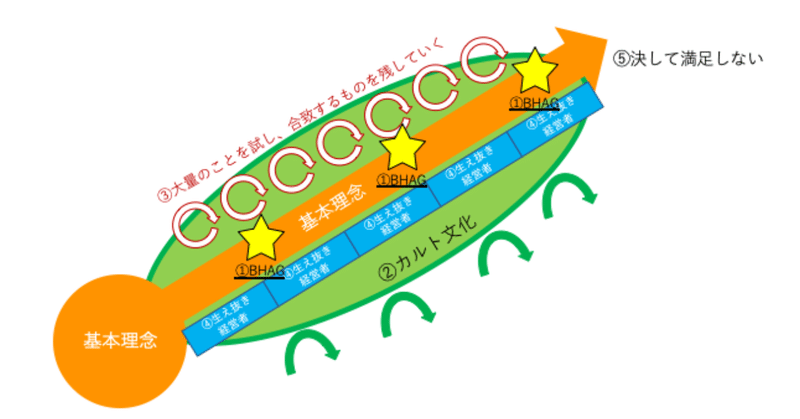

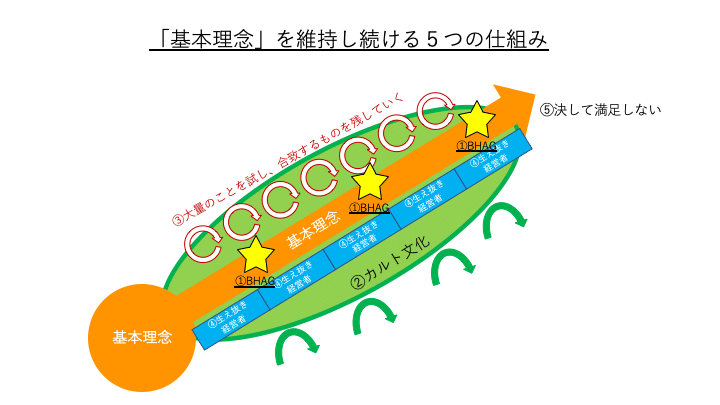

基本理念を維持するための5つの方法

これら「基本理念」を数十年、ときには百年以上も維持し続けるために、ビジョナリー・カンパニーが行っている5つの方法は、下記の通りとなります

①BHAG

BHAGとは、「社運を賭けた大胆な目標」BigHairy Audacious Goalsの略です。ビジョナリー・カンパニーは、基本理念に合致する形で、こうした目標を常に5年〜10年単位で掲げており、そこを集中的に目指すことで、基本理念の実現に社員を集中させます。

例えば、「航空技術の最先端に位置する。パイオニアになる。リスクをとる。」ことを基本理念として掲げるボーイング社では、財務的にギリギリの勝負をしてでも「ボーイング707、747」といった機種の開発に不退転の決意で臨み、その都度、高い成果に結びつけ続けています。

例えば、まだ創業10年程でだったソニーは、「日本の製品は品質が悪いという外国での評判を変えるために、海外市場へと展開しなければならない」という想いを掲げて、当時ようやく業績が軌道にのったばかりなのに、「東京通信工業」という社名を、メインバンクからの大反対を押し切り、「ソニー」という、外国人が発音しやすい企業名へと変更しています。

こうしたBHAGの満たすべき要素は、「困難だが実現不可能ではなく」「達成できたかどうかが誰の目にも分かりやすく」「そして何よりも、その達成をイメージすると、社員がたまらなく気持ちを鼓舞される」ものだと指摘されます。

このイメージこそが、現在では多くの企業が「中期経営計画」などで掲げるべき目標の、芯として存在する要素として参照されています。

②カルト文化

ビジョナリー・カンパニーで指摘される重要な点に、「全てのビジョナリー・カンパニーの基本理念に含まれる、共通の要素など存在しない。むしろ、それぞれの企業の基本理念は大きく偏りがあり、その内容に合致するものにとってはビジョナリー・カンパニーは天国。しかし、これに合致しないものがビジョナリー・カンパニーに入社すると、まるで病原菌のように扱われ、追い払われる」というものがあります。

実際、私が最初に勤務したP&Gという企業も、このビジョナリー・カンパニーに含まれているのですが、「イニシアチブを発揮する」という基本理念に対して、病的なほどのこだわりを持っていたことが思い出されます。

採用の段階から徹底している点だと思われるのですが、とにかく「誰よりも率先して行動する」ことが重んじられるため、本来この性質が自分の特質でない人が入社すると、いつも無理をしてイニシアチブを発揮しようとし、一方でナチュラルなイニシアチブの高い同僚は、いつもなんでもかんでもすぐに行動するため、これに疲弊していき、退社する姿を見たことも少なくありません。

極めつけは、あるP&Gの友人の結婚式披露宴の後、二次会に移動するために司会の方が「どなたか、二次会への誘導をお願いできませんか?」と声がけしたところ、そこに居合わせたP&G側の友人全員が即座に挙手した光景でした・・・

こうした、基本理念に合致しない人が徹底的に排除されるのが、ビジョナリー・カンパニーが実践する「カルト文化」という内容です。

但し、気をつけなくてはいけないのは、カリスマ的なリーダーに憧れ、その人物を崇拝するという意味の「カルト文化」は、ビジョナリー・カンパニーには全くあてはまらないという点です。

そして、この基本理念にさえ合致していれば、それ以外の部分は極めて自由であり、「個人の個性」が存分に発揮されるというのが、このカルト文化の持つもう1つの重要な要素となります。

かくしてビジョナリー・カンパニーは、こうした基本理念を徹底的に実践し、ナチュラルに組織内に拡げていくために、他の企業の理念に染まっていない新卒採用に力を入れるという特徴を持っています。

新卒採用は、染めやすいという点がある一方で、新人に対してどのようなことをインプットすべきかという課題を常に組織につきつけるため、既存社員にとっても、基本理念を浸透させる、重要な仕組みとなっています。

これが、新卒採用というものに対して、多くの企業が、多大なコストと人的パワーを割いてでも、積極的に取り組む大きな理由となっています。

③大量のものを試し、合致するものを残していく

基本理念も、BHAGも、大枠の目標を設定しているだけで、その実現方法に関してビジョナリー・カンパニーは「とりあえず思いついたものは徹底的に小さく試し、そこで成功を収めたものを拡大すればよい」という、極めて強い実験思考を採用しています。

その理由は、社員の好奇心を最大限に引き出し、才能を活かし、環境変化に適応し続ける、いわば「進化論的」なアプローチを重視しているからに他なりません。

例えば、1930年代のマリオットでは、当時進出を進めていたレストラン・チェーンにて、8番目のお店で異変が起きます。ワシントンのフーバー空港近くにあるこの店舗では、空港に向かうお客さんが、食べ物を買った後に、それをポケットや手荷物に入れて次々と持っていく現象が起きました。

これを聞きつけたマリオットのマネージャーは、早速翌日、ある航空会社を訪ねて、実験としてマリオットの作った弁当を空港まで納入することを合意してきます。試しに行ったこの販売は大きな反応があり、このサービスは大手のアメリカン航空との提携にもつながり、その後一気に、マリオットに大きな売上をもたらす、空港事業という収益の柱に成長します。

このケースでも、マリオットは社内でこうした事業を行うべきかどうかという議論を延々と行って泥沼にハマるのではなく、とりあえず試してみて、上手く行かなかったらさっと撤退しようというスタンスをとっています。

こうして、とりあえず「実験」を行うことの最大の効能を、本書では「なにより、従業員自身の力を発揮してもらうために、好奇心が常に刺激され、満たされるような環境を前提としている」という点が挙げられています。

この、「実験」を重んじる傾向は、奇しくも最近では「リーン・スタートアップ」という手法として、より企業に幅広く採用される傾向が強まっています。

同時に、マネジメントでの基本として語られる「目標についてはお互いにしっかり握り、その方法については、極力、社員に裁量を多く持たせて試行錯誤してもらう」という点は、このビジョナリー・カンパニーに紹介される、実験を重んじる流れと密接に関係しています。

④生え抜きの経営者

昨今では複数の企業で経営者経験を積み、その高い技量で事業を再生し、新たな成長軌道へと導く「プロ経営者」の話題が増えていますが、ビジョナリー・カンパニーでは、こうした外部からの経営者招聘を否定し、内部での「生え抜き経営者」を重んじます。

最大の理由はなんといっても、「自社の中で、基本理念を何十年も身にしみて実行してきており、その基本理念を維持する責任者としての素養を身に着けている」からです。

同時に、こうした生え抜きの経営者は、自分が前任者に育てられ、自分に基本理念の維持を託されたという経験を持っているため、常に意識が「自分の次の世代にはどのように基本理念の維持を託せばよいか?」という点に向かい続けます。

逆に、経営的な技量の高い人間を外部から招聘することは、ビジョナリー・カンパニーにとっては「基本理念の維持よりも、売上や利益を上げるための仕組みを重んじることを選択してしまった」ことを意味するため、受け入れがたい選択肢であることが、本書では指摘されています。

そして奇しくも、この本が出版されたタイミング(1990年代)は、IBMが外部からルイス・ガースナー氏を経営者として招聘したばかりのタイミングであり、「IBMの今後10年、そしてその先は、ガースナーがIBMの基本理念を維持できるかどうかにかかっている」と指摘しています(※その結果については興味深いため、別途記事として取り上げたいと思います)。

こうした流れは、現代のマネジメントにおいても、「後継者育成には力を入れる」という点に強く反映されており、人事評価や昇任・昇格の際にも、単にビジネス上での直接的成果だけを評価するのではなく、「自社の基本理念をどれだけ発揮しているか」という点の評価をする流れにつながっています。

⑤決して満足しない

ビジョナリー・カンパニーの特徴として、「競合に対する勝ち負け」を意識するのではなく「明日はどうすれば、今日の自分たちよりも上手くやれるか」という点をどこまでも追求する点が挙げられます。

基本理念を実現していくためには、常に「自己満足せず、不安定な状況にあり、その中で試行錯誤し続ける」ことを目指すビジョナリー・カンパニーでは、不安定を自ら生み出すことが、仕組み化されています。

その代表格が「ANDの才能」と呼ばれるもので、「長期的な目標達成のために長期投資を行いつつ、短期的な収益を上げることも実現する」であったり、「基本理念の踏襲は絶対的に守りつつ、個人の自由な発想を推奨する」であったり、とかく2つの対立する要素について、一方を諦めることなく、両者ともに達成できる新たな解を求められるように必死に知恵を絞ることを社員に求め続けます。

「安心感は、ビジョナリー・カンパニーにとっての目標ではない。それどころか、ビジョナリー・カンパニーは不安感を作り出し、それによって外部の世界に強いられる前に変化し、改善するよう促す協力なしくみを設けている」とは、ビジョナリー・カンパニーと、それ以外の企業とを比較した際の大きな発見であることが、本書では指摘されています。

こうした背景から、企業でのマネジメントでは、「常に社員を不安定な状況におき、現状に満足しないようにする」ということを目指す意識が少なからず存在します。

ただし注意が必要なのは、この不安定はあくまで「基本理念の踏襲を諦めず、試行錯誤する」ときに有効なのであって、「利益を必死で出すことだけを目指す」ことの有効性については、全く証明がなされていない点です。

もしも社員として、経営者が不可解ともいえる変更や目標を設定した場合には「なるほど、意図的に不安定を狙っているんだな」と思うだけで、捉え方がずいぶん変わってくるかもしれません。もちろんそれは「基本理念をより実現するためだ」という納得感がセットになって、の話ですが。

以上、いかがでしたでしょうか。「ビジョナリー・カンパニー」については、出版後20年以上が経過しているため、ここで紹介されていた企業がその後どうなったのか?という点に興味は尽きませんが、時間差によって、現在みなさんが働いている企業でのマネジメントの基本に、大きな影響力を発揮していることは間違いありません。

「なんでうちの会社は、こういうマネジメントをしているんだろう?」

とふと疑問に感じることがあったら、まずは本書を手にとってみてはどうでしょうか。

=====

こうした、マネジメント理論に関する情報をご提供する、noteマガジン「マネジメント理論の使い方」を、毎週月曜日に更新中です。ご興味のある方は、ぜひ下記より、マガジンのフォローをし、最新記事をチェックしていただければ幸いです。

▼マガジン「マネジメント理論の使い方」はこちらより

https://note.mu/yasuyasu1976/m/m973ce962dc6e

P&G→コンサル→ライフネット生命立上げ→現在は自分たちで創業したICJ社にて、ベンチャー投資・支援と大企業の新規事業コンサルを手がけています。MUFGフィンテックアクセラレーター、NRIアクセラレータなど、大企業と連携したベンチャーの事業加速が得意技。