【試論「人工知能概念はいつから存在したといえそうか?」5パス目】さよならアノマロカリス、こんにちは魚類?

以下の投稿では下記四段階技術革新(Four-stage Innovation)史観の大源流として「韓非子」第49編「五蠹」を挙げました。

数秘術師や魔術師の時代(イタリア・ルネサンス期~近世)

大数学者や大物理学者の時代(大航海時代~1848年革命の頃)

統計学者と母集団推定の時代(産業革命時代~現代)

機械学習と意味分布論の時代(第二次世界大戦期~現在)

しかしながら、実は実はここで韓非(紀元前280年? - 紀元前233年)が立脚したディスクール自体は古代地中海文明由来のものかもしれません。それでは順番に見ていきましょう。

「準安定段階(metastable)持続」を巡る試行錯誤

古代地中海文明と中華王朝の文化交流を物語る最大の歴史的痕跡、それは世界の一部地域では今日なお現役の「印章(ハンコ)」文化だったりします。

古代メソポタミア: 紀元前5500年頃に、今日の印章の起源となる「印」が創り出されました。壮大な古代文明を築いたメソポタミアの人々が石や粘土、貝殻などを素材として個々の「印」を彫り、自らの証として用いたのです。当時の人々は「印」には神聖な力が宿ると信じ、これを穀物や織物など大切な所有物に押し、護守の封印としたのです。そのかたちは、当初はスタンプ形式でしたが、やがて円筒状(シリンダー型)のものが登場してきます。その連続した印影に永遠の神聖な力を感じ取ったのかもしれません。これを発明したのはシュメール人で、年代的には紀元前3300年頃といわれています。ここには魚や獣などから国王や神話まで多彩な内容が描かれています。円筒印章は次第にかたちを変えて、樽形となり、穴をあけて金・銀線を通し、指にはめるようになります。これが、指輪印章のはじまりではないかと考えられています。

紀元前3000年のエーゲ文明: 歴史上初の海洋文明を生み出し栄えたエーゲ文明でも「印」が用いられています。紀元前3000年頃の初期のものはピラミッド形や円錐形でした。印材には今日と同じように象牙が用いられ、凍石も使われました。中期(紀元前2700年~紀元前1600年)には三稜形や四稜形のものが登場してきます。紀元前1600年以降の後期を迎えると、彫刻の技術もさらに高まり、水晶を印材に用いるようになります。描かれた内容は、初期・中期は象形文字が主流でしたが、やがて動物、魚、舞踊、神々など絵画的で複雑精緻な絵柄が現れてきます。表現もきわめて自由奔放で、芸術的な視点から見れば、古代メソポタミアやシュメール人たちが創り出した印に優るとも劣らない高水準に達していました。紀元前の時代から印章は神聖なものであると同時に、際立つ芸術品と見なされていたことを、これらの印によって推測することができます。

ギリシャ・ローマの美の印: 紀元前5世紀の頃のギリシャ・ローマ世界では、甲虫をかたち取った背中の丸い「印」が広く用いられていました。はじめは神々の姿をモチーフにしたもが多く見られますが、次第にギリシャ・ローマならではの感性や美意識を反映したエロス(ギリシャ神話の愛の神)やアフロディア(エロスの母神と恋愛の神)なども出現してきます。これらの印はインタリオと称され、貴石などに陰刻で描かれていました。やがて、ローマ時代になるとカメオと呼ばれる陽刻も多用されるようになります。その多くは装飾としての意味合いが強く、当時の名工たちによって数多くの作品が創り出されました。インタリオもカメオも共に際立つ芸術性を誇り、そのごの世界の「印」の文化に大きな影響を与えていきます。ギリシャ・ローマ文明は印章においても古代文明のひとつの頂点にあったといえるのではないでしょうか。

古代中国の印綬: 古代中国で「印」が歴史上に登場するのは、紀元前11世紀の殷の時代です。大小の銅印がつくられ、神聖なものとして崇められました。官印の他に私印も生まれています。漢の時代になると粘土で封印した上に押す形式の印も用いられるようになっていきます。また、この時代に印制が発達し、印すための「印」ではなく、地位や権力の象徴としての「印」が誕生します。これを象徴するのが日本に贈られた「漢委奴国王(カンノワノナノコクオウ)」の金印です。これらの印は文面の他に材質や印に付けられた紐(綬)の色にまで細やかな決まりがあり、それぞれ位や禄(俸給)を表していました。ちなみに、印綬とは印それ自体だけでな紐も含めたものを意味しています。これらは、「漢委奴国王」の金印が示すように、中国国内だけでなく異民族の外臣(従属する国々の王など)にも贈られていました。卑弥呼の金印も同様であったと考えられています。

おや?エーゲ文明(紀元前3000年~紀元前1200年)から古代ギリシャ商人の台頭の台頭する紀元前7世紀~紀元前5世紀にかけて奇妙な空隙がありますね。

この隙間を埋めるのが「紀元前1200年のカタストロフ)」以降台頭し、地中海沿岸を全面的に覆う商圏を構築したフェニキア商人の覇権期となります。

カンブリア爆発期(約5億4200万年前~5億3000万年前)に入ると突如として「視覚」「視覚情報を処理する脊髄」「前後上下左右への素早い移動を可能とする運動期間」の3点セットを備えた左右相称動物(Bilateria)が現れ、極めて緩慢な動作しかとれない放射相称動物(Radiata)を圧倒する勢いで地球を闊歩する様になった。

しかしながら、この変化が生んだ「生物史上初の百獣の王」アノマロカリスについては、以下の様な悲劇的最後を遂げたという説もあったりする。

Wikipedia「アノマロカリス」

①当時としては破格の、全長1mにも達する化石が発見されている。もしかしたら簡単に捕食出来る「不用心な種」を食い尽くして淘汰しつつその身体を巨大化させたものの、結果として硬い殻や棘や毒などで防御したり、泥の中などに潜む「用心深い種」だけが残り、そういう状況に適応出来ず餓死同然の絶滅を余儀なくされたのではあるまいか。

②アノマロカリスは原始的節足動物の一種だが、次に現れた「百獣の王」は魚類の先祖で感覚器官や運動器官や「司令塔としての脳」を発達させつつ多種多様化し、その末裔として我々人類が現れる。

魚の歴史『魚はどういう進化をしてきたのか?』

③上掲「魚の歴史」サイトによれば魚類は発祥当初泳ぐのがあまり得意でなく、カンブリア大爆発から8000万年後の4億6000年頃の覇者は10~20年を掛けて体長5mを越す大きさに育つ(イカやタコの先祖)オウムガイ(鸚鵡螺、Nautilus)であったという。生存の為に(陸と海の挟間などで塩分濃度が一定していない)汽水域へと逃れ、「既存生物の82%が死亡した」といわれるデボン期(4億800万年前~3億6000万年前)後期の大量絶滅によって海棲甲殻生物の覇権が終わると、海に戻る魚類とさらに陸の奥に進む両生類が分岐。

wikipedia「オウムガイ」

wikipedia「汽水域」

ペルム紀の大量絶滅に続きデボン紀の大量絶滅も大規模火山活動が原因 初めての陸上植生崩壊と大規模火山活動の同時性を実証

さらには、かかる生物進化史に「紀元前1200年のカタストロフ」の経緯を重ねる向きまであったりする。

Wikipedia「紀元前1200年のカタストロフ」

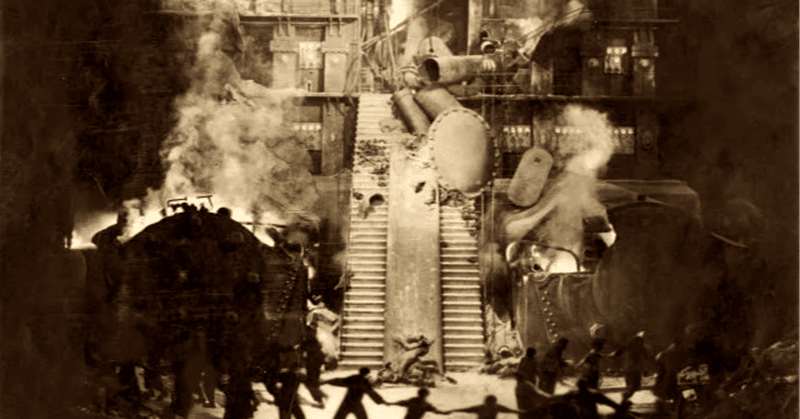

①古代オリウエント世界を動かした最大の技術革新は、戦車の伝来。

【用語集】ヒクソスがもたらした戦車、ヒッタイトがもたらした車輪

②最初(後にミタンニを建国する)フルリ人がザクロス山脈の向こう側から持ち込んでアッシリア商人をアナトリア半島から追い出すのに用いたが、やがて大量生産体制を整えた大国、すなわち新エジプト王朝やヒッタイト帝国に圧倒されてしまう。新エジプト王朝からの遠征軍がミタンニ連合軍を破った「メキドの戦い(紀元前15世紀)」の記録に「900台以上の戦車を鹵獲した」なる記述がある。当時の戦車動員数は、既にその規模に到達していたという訳である。

【用語集】「ハルマゲドンの語源」メギドの戦い(紀元前1457年)

③周辺諸国への略奪遠征の繰り返しによって急成長を遂げた新エジプト王朝とヒッタイト帝国だったが揃ってほぼ同時期に成長限界を迎える。かくして、ついにお互いくらいしか襲う獲物が無くなった両者が激突したのが「カデシュの戦い(紀元前1286年)」で、この戦いには新エジプト王朝側が約2000台。ヒッタイト側が約3500台の戦車を投入したと記録されている。結局、決着は着かず「世界最初の平和条約」が締結される。

【用語集】「天下分け目の戦い」カデシュの戦い(紀元前1286年頃)

④こうした歴史的経緯から、今日では「紀元前1000年のカタストロフ」当時「海の民」に焼かれたヒッタイト帝国や諸都市は既に見る影もなく衰退していたと考えられる様になった。

【用語集】ヒッタイトとは何だったのか?

【用語集】「青銅器時代の古代交易都市」ウガリットの興亡

【用語集】青銅時代の古代都市アララハ と鉄器時代の港湾都市アル・ミナ

⑤古代メソポタミア文明圏においては、この後再び新アッシリア帝国(紀元前744年~紀元前609年)が台頭するも、前轍を踏む展開を経て成長限界に到達して同様に滅んでいる。

【用語集】「新アッシリア帝国」の興亡

地中海文明圏が巨大多民族帝国を比較的安定的に運用する事が可能となったのは(新アッシリア帝国に跡形もなく滅ぼし尽くされた)エラムの地より興ったアケメネス朝ペルシャ(紀元前550年~紀元前330年)以降となる(さよなら「アノマロカリスの時代」、こんにちは「魚類の時代」)。

【「諸概念の迷宮」用語集】エラム人とは一体何者だったのか?

そして、かかる統治技術遺産はマケドニア王アレクサンドロスの東方遠征(紀元前334年~紀元前323年)とヘレニズム時代(紀元前323年~紀元前30年)を経て帝政ローマ(紀元前27年~1453年)へと継承される展開を迎えたとも。

マケドニア王アレクサンドロスの東方遠征

Wikipedia「ヘレニズム (Hellenism)」

Wikipedia「ローマ帝国(Imperium Romanum)」

紀元前7世紀から紀元前5世紀にかけて黒海と東地中海の沿岸商圏をギリシャ商人に奪われたフェニキア商人であったが、西地中海沿岸部における覇権自体は紀元前146年にカルタゴがローマ軍に滅ぼされるまで続く。

もちろん印章文化も継承。貨幣や分銅も含め、彼ら自身の美と豊穣の女神タニット、メソポタミアの神々、さらには「(インダス文明やインド半島沿岸部との中継貿易を示唆する)黒い女神」などを意匠に用いている。

分銅にフェニキア女神の印/レバノンの都市遺跡で出土

タニット(フェニキア古代文化の女神)のシンボルを刻印したギリシャのデロス島遺跡の古代モザイク床

しかし同時にフェニキア商人の考案したフェニキア文字や「陸のフェニキア人」アラム人の考案したアラム文字、ギリシャ人が考案したギリシャ文字などの普及が「印章の時代」を終わらせた事実もまた動かない。

印章の歴史

紀元前1千年頃フェニキア人が各国との標準文字としてアルファベットを案出し普及します。

オリエントの国々は粘土、羊皮、パピルス、繊維などの上にフェニキア文字を記してスタンプ印章で押印するようになり円筒印章は姿を消します。

フェニキア文字はギリシャ文字やラテン語として伝承されます。

ナウクラティスで見つかったギリシア文字は発生期の特に初期のものであることが判明している。陶器に書かれた銘には、イオニア方言、コリントス方言、ミロス島方言、レスボス島方言などの最古の記述があった。フェニキア文字からの変化の過程にあるものもあり、特に興味深い。約1世紀後に確立された現代のギリシア文字の形との比較から、ギリシア文字がどのように成立し広まって行ったかを知る資料となっている。

科学教育番組「コスモス(COSMOS)」を監修し、その司会役も務めた天文学者カール・セイガンは番組の中で「進化は時間と死によって織りなされる」と述べましたが、まさにその景色。

こうした「(神があらかじめ計画的に用意したとは到底思えない試行錯誤の繰り返しが生み出す)準安定段階(metastable)の持続(およびその可能な限りの延長)」について、ノーバート・ウィーナー「サイバネティクス(1948年初版、1961年追補)」は「(分子を分類して気温調節する)マックスウェルの魔」を引き合いに出してこう述べています。

マクスウェルの魔によって提起された問題については、それに対し解答を得るよりもそれを反駁する方が簡単である。こんな生き物または機構の可能性を否定することほど容易な事はない。実際、厳密な意味でのマクスウェルの魔は平衡状態にある系には決して存在し得ない事がわかっている。しかし頭からこの事を受け入れてしまって論証しようとしないならば、エントロピーや、物理学的・化学的・生物学的に可能な系について価値あることを学ぶ機会を逸することになろう。

すべての相互作用は厳密にいってエネルギーを含むものであって、統計的平均にある系は、エントロピーに関しても、エネルギーにしても平衡の状態にある。長時間のあいだには、マクスウェルの魔はそれ自身周囲の温度に対応する不規則な運動をすることになって、ライプニッツが彼のモナドのあるものについて述べたように、魔はこの不規則運動から小さいがたくさんの影響を受けて遂には“目まい”を起こし、はっきりした知覚で活動出来なくなってしまう。こうしてそれはマクスウェルの魔として活動しなくなってしまう。

しかし魔が動かなくまでにはかなり長い時間があり、この時間は相当ひきつづくので、この魔の活動基盤を準安定状態(metastable)いってよい。準安定状態にある魔が実際には存在しないと考えるべき理由は存在しない。実際酵素は準安定状態にあるマックスウェルの魔といってよく、これは早い粒子と遅い粒子とを区別するかわりに、おそらく何かこれに相当する操作によって、エントロピーを減少させるのであろう。生体とくに人間自身もこの考え方で見る事が出来よう。酵素や生体は確かにどちらも準安定な状態にある。酵素の安定な状態とは効目のなくなる事であり、また生体の安定な状態は死ぬ事である。全ての触媒はしまいには効かなくなってしまう。触媒は反応速度を変えるものであって、真の平衡状態を変えるものではない。しかし触媒も人間もどちらも、十分はっきりした準安定状態をもつので、これらは比較的恒久性のある状態と考えてよいほどである。

すなわち、

情報理論においては、例えばここに1枚のコインがあるとして、投げた時に表(Head)か裏(Tail)が出る確率がそれぞれ$${\frac{1}{2}}$$の時、投げて出目が表か裏か確定した段階をエントロピー(平均情報量)=0(0%)、投げる前あるいは空中でコインが回転している状態で、出目が表か裏か全く分からない状態をエントロピー1(100%)と考える。

$$

エントロピー(平均情報量)f(p)=-p \log p - (1-p) \log (1-p)

$$

$$

出目が裏(p=0)の時、f(p)=-0 \log_2 0 - (1-0) \log_2 (1-0)

$$

$$

=0-0=0

$$

$$

出目が表(p=1)の時、f(p)=-1 \log_2 1 - (1-1) \log_2 (1-1)

$$

$$

=0 - 0 \log_2 0=0-0=0

$$

$$

出目が分からない(p=\frac{1}{2})時、f(p)=-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - (1-\frac{1}{2}) \log_2 (1-\frac{1}{2})

$$

$$

=-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2}=-\frac{1}{2}(-1)-\frac{1}{2}(-1)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1

$$

上掲のマクスウェルの魔の話と重ねると①出目が表か裏か完全に確定した情報エントロピー0の状態が「真の平衡状態(もうこれ以上の変化はもう起こらない)」。②それに対し「準平衡状態」は一応、過程としては「投げる前あるいは空中でコインが回転している状態」から含むが「観察と予測こそマクスウェルの魔の本領」と考えると、接地して跳ね回ってる(最終的な出目が揺らいでいる)状況こそが本番とも見て取れる。

機械学習アルゴリズムもまた、ここでいうマクスウェルの魔同様「観察と予測こそが本領」なのであって「出目が確定した(これ以上変化が起こらない)情報エントロピー0固定の状態」においても「状況が純粋に確率論的にしか予測不可能な(情報エントロピーを下げる手段が存在しない)情報エントロピー1固定の状態」においても出番がない。

かかる「ジレンマ」を思わぬ形で解決したのが定住場所を探して遊泳する幼生期にのみ脊索を備えるホヤで、要するに「定住=情報エントロピー0状態への到達」と考えて以降の観察と予測をすっぱりやめてしまう。一方、神経細胞が全身に分散しているクラゲやイソギンチャクの場合、内臓感覚の延長線上で感覚器官からの入力に従って全身の筋肉を操っている。ちなみに人間の消化器官にも同程度以上の神経が張り巡らされており、相応の「知性」や学習能力を備えている事が明らかになっている。

こうした状況制約下、人類というより生物はキメラをデザインし続ける異色カードゲーム「クァークス(Quirks、ツクダホビー版1983年、サンセットゲームズ版2006年)」の様な「適者生存ゲーム」を戦っていると総括すると色々しっくりくる様なんです?

しかしながら人類の進化には①自らの身体でなく技術を進化させる。②一度開発された技術は、以降の世代に「自明の場合の前提」として継承される、という特徴があるので冒頭に掲げた「韓非子」第49編「五蠹」における以下の章句の様な状況が出来するという次第。

今有搆木鑽燧於夏后氏之世者,必為鯀、禹笑矣。有決瀆於殷、周之世者,必為湯、武笑矣。然則今有美堯、舜、湯、武、禹之道於當今之世者,必為新聖笑矣。是以聖人不期脩古,不法常可,論世之事,因為之備。

今もし夏后氏の世(夏王朝)に、巣を組み、木と木をすり合わせて火をおこす人があったとすれば、必ず鯀・禹に笑われるであろう。殷・周の世に、川の堤を切る人があったとすれば、必ず湯王・武王に笑われるであろう。してみれば当今の世に、尭・舜・湯・武・禹の道を褒めたたえる人があるとすれば、必ず新しい聖人に笑われるであろう。されば聖人は必ずしも古えに循おうとはせず、一定不変の道に法とろうとはしない。当世のことを論じて、それの備えをする。

そして「人はパンのみにて生くるにあらず?」の部分における生存戦略?

さて前段で抽出した「謎の海洋民族」フェニキア商人ですが…独自の神話や啓典を編纂した古代ギリシャ人やヘブライ民族と異なりまとまったアイデンティティの拠り所を持たず、それが都市国家やそれから国家規模に発達したカルタゴ失陥と共に消失を余儀なくされた主要因の一つと目されています。

数少ない自己言及例がフェニキアの歴史家エウゼビオスの「福音の準備」に引用され伝存するフェニキア宗教史「ヘレンニオス・ビローン断片集(紀元後1世紀)」となる訳ですが、そこでの記述がキリスト教成立後「ポエニ人(フェミキア人)が伝統的にギリシャ人の様な汎神論者でなかった証拠」として引用されている点に注意が必要です。

ヘレンニオス・ビローン断片集

そうカルタゴ故地(現チュニジア)は、同じくローマ軍によって滅ぼされた古代ギリシャ都市国家コリントス故地同様に(国際貿易商や解放奴隷の流入を経て)初期キリスト教の中心地として復興し、5世紀には「(世界を支配する最高の地位は司教の権威と皇帝の権力であり、両権力は並立・補完しあうものであるが、司教の権威がより上位にあるとした)両剣論」提唱によって歴史にその名を残したローマ教皇カリビアのゲラシウス1世(Gelasius I,在位492年~496年)まで輩出しているのです。

それでは、いよいよ「ヘレンニオス・ビローン断片集」本文に進みます。

彼の主張では、コルピアスという風と妻のバアウ(これを彼は「夜」と翻訳している)からアイオーンとプロートゴノスとが生まれた。彼らは死すべき者たちで、そのように呼ばれていた。そして、アイオーンの方は、樹木から得られる食べ物を発見した。彼らから生まれた者たちは、ゲノスとゲネアと呼ばれ、ポイニキアに住んだ。

(中略)

続いて彼の主張では、アイオーンとプロートゴノスとの子ゲノスから、さらに死すべき子どもたちが生まれた。彼らの名前は、ポース〔光〕、ピュル〔火〕、プロクス〔炎〕である。これらの者たちは(彼の主張では)樹木をこすりあわせることで火を発明し、その使用法を教えた。そしてこれらの者たちは、大きさと目立つ点で圧倒的な息子たちを産んだ。その〔息子たち〕の名前は、彼らが支配した山々に〔その名前として〕付けられ、その結果、彼らにちなんで、カッシオン、リバノス、アンティリバノス、ブラテュと呼ばれた。この者たちから(彼の主張では)サメームルゥモス — ヒュプスゥラニオス〔至高天〕ともいう — と、ウゥソーオスとが生まれた。しかし(彼の主張では)彼らは母親の名を名乗った。当時の女たちは、出会った相手と気ままに交わったからである。

(中略)

ヒュプスゥラニオスはテュロスに居住し、アシとイグサとパピュロスから小屋をつくることを思いついた。しかし、兄弟ウゥソーオスと争った。この〔ウゥソーオス〕は、獣 — これを集める力を彼は持っていた — の皮から身体の覆いを初めて発明した者である。猛烈な雷雨や風が起こったときは、テュロスにある樹木をこすりあわせて火を起こし、それらの素材を燃えあがらせた。また、ウゥソーオスは樹をとって、枝を払い、海に乗り出すことを敢行した最初の者である。そこで、「ピュル〔火〕」と「プネウマ〔気息〕」に2つの標柱を捧げ、礼拝し、自分が狩猟した獣の血をこれに潅頂した。そして、彼らが命終したとき、後に残った者たちは、彼の主張では、彼らに笏杖をささげ、くだんの標柱を礼拝し、年々、彼らのために祝祭を執り行った。

さて、久しい時が経て後、ヒュプスゥラニオスの子孫から、釣りと猟の発明者たちであるアグレウスとハリエウスが生まれた。猟師(a)greuth/j)とか漁師(a(lieu~j)と呼ばれたのは、彼らにちなんでである。この者たちから生まれたのが、鉄の発明者と、その〔鉄の〕制作者である2人の兄弟である。このうちのひとりクゥソールの方は、言論と呪文と占いを修行した。この者がヘーパイストスにほかならず、釣り針と餌と釣り糸と筏をも発明し、全人類のなかで初めて航海した者である。だからこそ、死後、彼を神として人びとは崇拝した。また、彼はゼウス・メイリキオスとも呼ばれた。ある人々の主張では、彼の兄弟たちは焼き煉瓦によって城壁をつくることを思いついたという。

その後、彼らの種族から2人の若者が生まれ、そのうちのひとりはテクニテース〔技術者〕と呼ばれた。もうひとりはゲーイノス・アウトクトーン。これらの者たちは、焼く煉瓦の泥に藁屑を混ぜ合わせ、これを太陽で干すことを思いついた。いやそればかりか、屋根をも発明した。この者たちから別の者たちが生まれ、そのうちのひとりはアグロスと呼ばれ、もうひとりは、アグロスの半神あるいはアグロテースと〔呼ばれた〕。この者には、崇拝された大きな像も、軛によって運ばれる神殿もポイニキアにある。とりわけビュブロス人たちの間では、神々のなかの最大の神と名づけられている。

またこの者たちは、家屋に中庭と垣囲いと穴蔵を取りつけることを思いついた。この者たちから農夫たち(agrotai)と猟師(kynegoi)が生まれた。しかしこの者たちは、アレータイやティタネスとも呼ばれた。この者たちの血を引くのがアミュノスとマゴスで、村落や畜群を発明・教示した。この者たちから生まれたのがミソールとシュデュク、すなわち、「解きやすさ」と「正しさ」である。この者たちが塩の用法を発明した。

ミソールの血を引くのがタアウトスで、これは最初の字母の書き方を発明したのだが、彼のことをアイギュプトス人たちはトーウト、アレクサンドレイア人たちはトート、ヘッラス人たちはヘルメースと呼んだ。

他方、シュデュクからは、ディオスクゥロイとかカベイロイとかコリュバンテスとかサモトライケスが〔生まれた〕。この者たちは(彼の主張では)舟を発明した最初の者である。この者たちからは別の者たちも生まれ、これらが野菜や咬み傷の治療法や呪文を発明した。この者たちの時代に生まれたのが、ヒュプシストス〔至高者〕と呼ばれるヘリウゥンなる者と、ベールゥトと言われる女である。彼らはビュブロスあたりに定住した。

これに続いて「天と渾名された」ウゥラノスと「大地と渾名された」その妹ゲーが結婚して「鉄から鎌と槍をこしらえビュブロスを建設した」クロノスが生まれ、父王を追放して最高神に成り上がるが、その過程は(ウガリットで発掘され、ヘーシオドス「神統記(Theogony,紀元前700年頃)」と内容が重複する)クルマビ神話(紀元前14-13世紀頃、ヒッタイトの言葉で粘土板に刻まれていたがフルリ語からの翻訳とも)と内容が重複するので省略する。

おそらく現著者エウゼビオスが証明しようとしたのは「フェニキア人の神々は古代ギリシャの神々の様に汎神論由来でなく、かつて実在した文化英雄が神格化されたもの」といった内容なのだが、その部分はいかにも苦しく後世の我々にとっては正直言ってどうでも良い(当時なりのキリスト教学に関わる部分)。むしろ興味深いのは「息子が父王を倒して最高神となる物語」が代を経るごとに積層していく展開で、古代ギリシャ神話における「ウラヌスを倒したクロノスがさらにゼウスに倒される二重構造」に注目し、当時の王位継承認識をさらに掘り下げたのが英国人社会人類学者フレーザーの手になる「金枝篇(The Golden Bough,1890年~1936年)」となる。そして一見無関係そうに見える「韓非子」第49編「五蠹」もまた「(儒家の様に)先王の事績ばかり有り難がる守旧派」への痛撃を狙ったという点では、同じディスクールに含められなくもない。

こう考えれば(「詩経」や「黄帝四経」と教養を共有する)「韓非子」第49編「五蠹」の冒頭部と上掲の「ヘレンニオス・ビローン断片集」からの引用も「文化英雄の名前と功績を歴する古拙な神話ディスクールの共有」について「何らかの原型が(印章文化やピラミッド式墳墓を構築する建築様式と同時に)古代オリエント文明圏から古代中華文明圏に伝わった」と考えるべきか「(人間の発想には限度があるので)同時多発的に現れた」と考えうべきかなんて些事に過ぎないという結論に至る。

西周の初期(紀元前11世紀)から東周の初期(紀元前7世紀)の頃に作られた詩が収録されており、特に周の東遷前後のものが多いとされている。原作者は、男・女、農民・貴族・兵士・猟師といった幅広い人々である。ギリシアのホメーロス『イーリアス』『オデュッセイア』と並ぶ成立時期の古さであり、特に個人・集団の叙情詩としては世界最古のものであるといえる。

もとは口承で伝播していたが、春秋時代前期に書きとめられて成書化したとされる。『詩経』に収められた作品のうち下限を示すものとして挙げられるのは、国風・秦風の「黄鳥」であり、これは紀元前621年の秦の穆公の葬儀を歌ったものとされている。これらの詩は周代から春秋時代にかけて音楽にのせて歌い継がれ、地域を超えて広く伝播していた。

著者は題名通り黄帝に仮託されている。実際の作者は不詳で、成立年代・成立地域についても諸説ある。長らく佚書となっていたが、1973年出土の馬王堆帛書の中に本書と推定される書物が発見された。

それによれば主な内容は道家と法家が混ざった政治哲学・法哲学(黄老思想・刑名思想・道法思想)だが、墨家的な尚同尚賢思想、兵家思想、数術的な陰陽刑徳思想、天人相関思想、道や天に関する宇宙論、黄帝とその臣下や蚩尤に関する中国神話の要素も含む。

文化英雄というと土曜日(Saturday)や土星(Saturn)の由来となったローマの農耕神サートゥルヌス(Sāturnus)を思い出しますね。

クロノスと同一視され、ゼウスに王位を奪われた後に(土着神ヤーヌスに招聘されて)イタリアを訪れてカピトーリーヌスの丘に都市を作りサートゥルニアと呼んだ。

人々に農業やブドウの木の剪定を教え、法を発布して黄金時代を築いた。

ローマ人はそもそもエトルリア人の近傍に発祥している上、フェニキア人やギリシャ人の植民都市建設合戦に巻き込まれる形で自然に文明化したので「文化英雄の名前と功績を歴する古拙な神話ディスクール」から出発する必要性も「アイデンティティ樹立の為に先王を否定する必然性」も感じる事がなかったのでしょう。

本来はエトルリアの神。彼を祀る神殿は、カピトーリーヌスの丘のカピトーリウムへの道路上にあった。

彼の祝祭はサートゥルナーリア(Sāturnālia)と呼ばれ、毎年12月17日から7日間執り行われた。その間は、奴隷にも特別の自由が許された。様々な贈り物が交換されたり、蝋燭が灯され、あらゆる愉快な遊びが行われた。これが後のクリスマスの原型だとも言われている。

「アイデンティティ樹立の為に先王を否定する必然性」…考えてみたらこのプロセス自体は全く別の形でちゃんとローマ史の中に存在していた。王政から共和政に推移するタイミングで発生するエピソード、シェークスピアの長編詩(1594年)で有名な「ルークリース凌辱」の場面…

その代わりローマは帝政開始後、王統が交代する都度主神も入れ替わる混乱を経験し、最終的にはキリスト教を国教に定める決断を下す事になります。ケルト民族やゲルマン民族もこの辺りではかなり複雑な展開を重ねますが、それについて触れると長くなるのでまた別投稿にて。

おやおや? ただの生存戦略でなく(機械学習論的アルゴリズムの手に余る)「人はパンのみにて生くるにあらず?」の部分での生存戦略についてまで話が広がってしまった様なんです? しかもどうやらそちらの世界観にもそちらの世界観なりの(機械学習論的アルゴリズムでいう「一通りの質問にハルシネーションを起こさず答えられる学習レベル」に該当する様な)準安定段階が存在する様だ?

話がそこまで進んだところで以下続報…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?