日本語に敬語はない。

この記事は「言語学な人々 Advent Calender 2021」の13日目の記事として書かれました。アドベントも中程まで来て、シュトーレンがだんだんと小さくなっています。

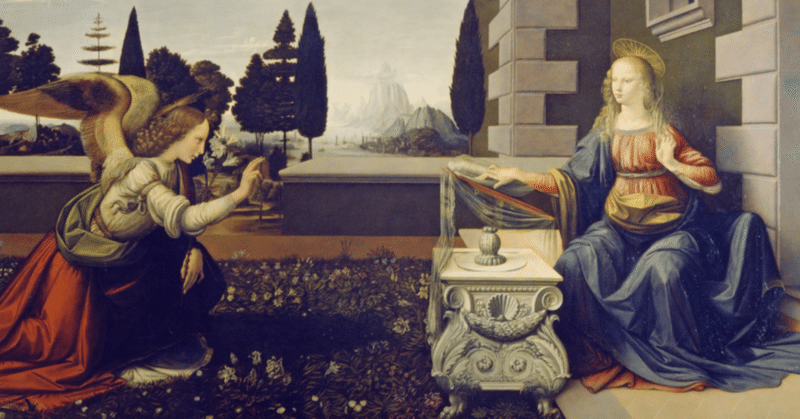

聖書の敬語

キリストの誕生日が12月25日であるとは実は聖書には書いてないのですが、キリストの降誕を記念するクリスマスなので、聖書を読んでみたくなります。最新の翻訳である「聖書協会共同訳」で、「マタイによる福音書」を読んでみましょう。「共同訳」といういうのは、カソリックもプロテスタントも一緒に翻訳に参画しているという意味です。

イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、東方の博士たちがエルサレムにやって来て言った。「ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので、拝みに来たのです。」これを聞いて、ヘロデ王は不安を抱いた。

ここでわかるように、キリストには「お生まれになった」という尊敬語が使われていますが、博士たちには「やって来て言った」、ヘロデ王には「不安を抱いた」と、無敬語です。他の箇所でも、洗礼者ヨハネも、また、マリアに懐胎を知らせた、主の天使も、マリア自身も、やはり無敬語です。キリストは、神に対して「なぜ私をお見捨てになったのですか。」(27章)と敬語を使っていて、福音書の翻訳では、全体として、キリストと神にはかならず敬語が使われる方針となっていることがわかります。もちろん、これは日本語訳だけの話で、新約聖書の原文のギリシャ語にはなんの関係もないことなのですが。この敬語の使い方は、古い「文語訳」(旧約聖書は明治訳、新約聖書は大正改訳)でも同じなので、参考のために同じ箇所を掲載しておきます。やはり、キリストのみに敬語が使われていることは同じです。

イエスはヘロデ王の時、ユダヤのベツレヘムに生れ給ひしが、視よ、東の博士たちエルサレムに來りて言ふ、『ユダヤ人の王とて生れ給へる者は、何處に在すか。我ら東にてその星を見たれば、拜せんために來れり』ヘロデ王これを聞きて惱みまどふ。

この翻訳方針は、聖書翻訳の歴史の中で非常に古くから決まっていたようで、新約聖書部分を見ても、ヘボン・ブラウン等の個人訳(明治5年頃)でもすでに行われています。では、キリシタン時代の聖書ではどうだったのだろうかと、これ自体、研究対象として非常に興味深いのですが、今回はそれには深入りせず(注)、とにかく、現行の聖書では、キリストと神については、会話文でも地の文でも敬語(尊敬語・謙譲語)を使う方針が徹底していることを確認しておきましょう。

天使は、彼女のところに来て言った。「おめでとう。恵まれた方。主があなたとともにおられる。」

この敬語の使用状況を見る限り、やっぱり「神・キリスト」が尊敬すべき対象なので、敬語が使われている、これが普通の日本語用法だと考える(勘違いする)のは自然ですが、実は、このような敬語の使い方がされている文献は近現代の日本語の中では極めて異例なものなのです。その実態を次の節で見てみましょう。

ローマ式ミサ典礼書 Missale Romanum・アントウェルペン・1585刊・架蔵本より

(注)ちなみに、キリシタン時代の聖書本文の状況を残していると思われる「バレト写本」(1591頃写)を見ると、ゼズス(キリスト)以外にも、サンタ・マリヤ、スピリト(聖霊)などにも敬語が使われていて、現在あるプロテスタントによる明治訳等とは方針が違っていたようです。近代のカソリック訳(文語・ラゲ訳、口語・バルバロ訳)なども、プロテスタントとほぼ同じ方針あるいは無敬語なのと比較すると、キリシタン時代のイエズス会による和訳聖書の敬語法の多彩なのがわかります。なぜ、聖書に敬語があるのかなど、これら、各種和訳聖書の敬語の用法については、用意している別稿に譲ります(年度初めの『国語と国文学』誌に掲載予定です)。

近現代の敬語

では、次に、明治時代の物語的文体の例として、森鴎外の『阿部一族』を読んでみましょう。冒頭に出てくる、将軍家や、大名である細川忠利は、次のように描写されています。

将軍家がこういう手続きをする前に、熊本花畑の館では忠利の病が革やかになって、とうとう三月十七日申の刻に五十六歳で亡くなった。

このように、地の文では、将軍家にも、細川忠利にも敬語は使われていません。しかし、会話文ではそうではないようです。

長十郎は掻巻の裾をしずかにまくって、忠利の足をさすりながら、忠利の顔をじっと見ると、忠利もじっと見返した。

「長十郎お願いがござりまする」

「なんじゃ」

「ご病気はいかにもご重体のようにはお見受け申しまするが、神仏の加護良薬の功験で、一日も早うご全快遊ばすようにと、祈願いたしておりまする。それでも万一と申すことがござりまする。もしものことがござりましたら、どうぞ長十郎奴めにお供を仰せつけられますように」

このように、地の文では、忠利の動作は「見返した」と無敬語ですが、家臣の長十郎は「お見受け申します」「ご全快遊ばす」などと、謙譲語・尊敬語を駆使して、忠利に対応しているように描写されます。会話文では敬語を使う、これが明治の普通の小説の敬語の使い方です。次に、夏目漱石の場合を見てみましょう。代表的小説の「こころ」の冒頭あたりです。

先生の態度はむしろ落ち付いていた。声はむしろ沈んでいた。けれどもその表情の中には判然いえないような一種の曇りがあった。

私は私がどうしてここへ来たかを先生に話した。

「誰の墓へ参りに行ったか、妻がその人の名をいいましたか」

「いいえ、そんな事は何もおっしゃいません」

このように、主人公の視点から描かれている文体ですが、会話文の中では、主人公は、先生の妻に「おっしゃいません」と尊敬語で遇しているのに対し、地の文では先生についても「落ち着いていた」と敬語は使われていません。同じ視点からの描写でも、地の文と会話とで異なっているのです。他の箇所では、主人公は先生にも「すぐお宅へお帰りですか」と敬語を使っているところもあることから、全体としても、地の文では無敬語、会話文では、主人公の発話では、先生と妻は敬語で扱われているようです。つまり、先の鷗外と同じような敬語規則です。全体的な主人公視点の描写からすると、地の文でも、先生に敬語が使われているような錯覚にとらわれますが、実際に読んでみるとそうではないことには驚かされます。

わざわざ明治の文豪の小説を用いましたが、このような規則(会話文では十分な敬語が使われ、地の文では敬語がなくなる)というのは、現代の新聞や雑誌などほとんどの身の回りの文章の文体の特質でもあります。次は朝日新聞の最近の記事です。

天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが1日、20歳の誕生日を迎えた。女性天皇容認案が出たのは3歳のころ。以降、皇位継承をめぐる議論が続くなかで「大人」になる愛子さまへの、私たちの責任は。

「様」という名詞側の敬語は付いてはいるものの、用言側では「迎えた」「大人になる」という具合で、「愛子様」(皇族)に対しても無敬語です。産経新聞などのように、皇族に敬語を付ける新聞もないではないですが、その産経新聞も、首相などの政治家に敬語をつけることはありません。

首相はこれまでも中国の人権侵害に厳しい態度で臨んできた。11月に行われたアジア欧州会議(ASEM)では、中国側から慎重な発言を求められたにもかかわらず、ウイグルや香港の人権状況を「強く懸念している」と表明した。

また、皇族にも敬語を使わない朝日新聞であっても、会話を含む部分では当然のようにごく普通の人に対しても敬語を使って記事が書かれています。

お料理する機会も増えますから、今月はリクエストが多いのでは?

―― おっしゃる通りです。毎年この季節はクリスマスのパーティーに向けたお料理やスイーツのリクエストが多くなります。

この「おっしゃる」は、編集部側から、記事の主人公の料理家に対して発せられた尊敬語です。敬語が敬意の表れだとすると、皇族よりも、料理家の方が上なのでしょうか?そういうわけでないことはもちろんです。

ここではその歴史は省略しますが、このように、明治以降の多くの文体を見てみると、現代聖書のように地の文に広く敬語を使う例は、産経新聞の皇族敬語等を例外とすれば、むしろ稀で、一般には地の文に敬語を用いることはないのです。ですから、もし、会話文というものを一切記述しないような日本語であれば、丁寧のスタイルの「です・ます」はともかく、尊敬・謙譲といった敬語はまったく不要であると言っても過言ではありません。例えば、Wikipediaは、今や、日本語の実用的文献として標準的なものですが、地の文に敬語が使われていることは決してありません。タイトルに書いた「日本語には敬語はない。」というのはそれを言ったもので、けっして「煽り」のようなことではなく、客観的な事実なのです。

会話文にも、敬語がない。

なるほどわかった、地の文には敬語がないかもしれない、でもやっぱり、会話文には敬語があるのではないの?というご意見もあるでしょうが、それも実は、かなり怪しいのです。次はそれについてお話します。会話文の敬語については、三上章の、敬語法の「A線」という理論(三上章『現代語法序説』くろしお出版)が有名です。ビジネス敬語で

(会社の電話で客先企業の人に対して)「今、部長はあいにく外出しております」

などと、「部長」に対して、尊敬語を使わず、謙譲語を使うというマナーがありますが、この一種の敬語の抑制が起きるのは、話し手Hanashite (H) が、話相手の「客先企業の人」と「自社の部長」を比べて、話のAite(A) の方が上と判定するために、「部長」への敬語が抑制され、謙譲語となるという理屈です。この重要な判定の線を、三上が「A線」と名付けたものです。

これは日常よく見られるところですが、面白いのは、話し手がその人物(ここでは「部長」)に敬意を抱くかどうかということよりも、相手をどう扱うか、また、敬語対象の人物は、相手側の人か、自分側の人か、ということの方が優先されているという事実です。このような規則を(敬意が固定した「絶対敬語」ではなく)「相対敬語」であるという言い方もされますが、要するに、敬語は、相手側は尊敬語で、自分側は謙譲語で扱っておけばいいという単純な規則でなんとかなるわけで、その点から、山田孝雄が唱えた、敬語人称説(尊敬語=2人称、謙譲語=1人称、を示す)というのもある程度納得できるとも言えます。

このように、同じ人物について、敬語がぜんぜん変わってしまうということからも、敬語(=敬意によって表現される言語)という用語には相当におかしな部分があることは否めません。例えば、大学の教室での敬語を考えても、授業前に友達同士で話しているときはもちろんタメ語で、無敬語なのですが、同じ友達同士が、ゼミの発表になると、

(ある学生が、ある学生の発表に)「今のご発表ではそのようにおっしゃいましたが、私はその点には疑問があります。」

などと尊敬語を用います。オフィシャルな会話文では、相手に尊敬語を使うという規則が出現するのです。これなども「敬意」とはほとんど無関係であると言えます。あるいは、友達同士では「前の授業では、先生早かったね。」などと言っていても、先生には「前の授業では早くいらっしゃったので驚きました。」などと敬語になります。これは別に「敬意」に裏表がある人物というのではないわけです。このような現象なども含め、現代敬語は、上下関係の表現というよりは、公的に話し手と相手との明確な区別をするためのものであるという部分が強くなっていると思われるのです。そのようなことは、すでに多くの研究者も言っていることなので、特に目新しいことではありませんが、最初に述べたように、現代語では、地の文には敬語が使われない、ということは意外に注目されていないことなので、今回、このnoteで書いて見ました。

昔の敬語は敬意表現?

さて、このように現代語の敬語は、〈敬意〉や〈上下関係〉とはあまり関係がなさそうだ、ということを書いてきました。しかし、平安時代語の資料では、地の文でも敬語は豊富です。

いづれの御時にか、女御、更衣あまた候ひ給ひける中に、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて 時めき給ふありけり。

このように、源氏物語冒頭から「女御・更衣」が「候ひ給ふ」「時めき給ふ」という尊敬語で扱われていて、ご存じの通り、多くの登場人物は、尊敬語・謙譲語で遇されます。場合によっては、ひとつの用言に、尊敬語と謙譲語がついて、動作の為手と受け手の両方向に「敬意」が示される、とされることすらあります。このようなことが元になって、動作主尊敬、受け手尊敬の考え方や、敬語の「敬意性」が広く受け入れられているわけですが、このような古典がなかったら、果たして敬語理論が今のようになったかは疑問があるところです。

では、この時代の敬語と現代の敬語とでは、原理的にかなり違うもので、現代語では敬語は大きく変質した、ということなのでしょうか。これについても、私は以前から、そうではない(古典語と現代語の敬語原理はそんなに違わない)のではないか、ということを示唆するひとつの現象を提示しています。

それは、「行く」「来(る)」の敬語体系です。この二つの動詞は、敬語形になると「おはす」と「参る」になりますが、この敬語形には、実は「行く」「来る」の区別はありません。

門など鎖さぬさきにと急ぎおはす。

このような時に「おはす」は「行く」の意味にも「来(る)」の意味にもなり得て、文脈だけからそれは区別されます。ところが、もともと「行く」と「来(る)」のようなペアは、ダイクシスと言って、自分と相手との相対的な位置関係を表現するもの(「自分の方に来る」か「相手の方に行く」)なので、先に述べたように、自分か相手かを区別可能な体系である敬語でも、十分に「代用」できるわけなのです。だから、「行く」「来(る)」が、敬語において、いわば「中和」されて「おはす」「参る」になっても、そんなに不便はないわけで、実は古典語の敬語にも、自分と相手とを区別するという機能が隠れているとも言えるのです。現代語でも「行く」「来る」を区別せずに「いらっしゃる」と言えます。

このように、「日本語に敬語がない」ということ、そして、地の文と会話文ではいろいろと大きく違っている、ということはさらに大きな問題に発展可能な話題だと考えています。

なお、以上は、来年早々に、開拓社から刊行予定の、近藤泰弘・澤田淳編『敬語の文法と語用論』という敬語の論集に書いている私の論文(「敬語から見た日本語の種類ーダイクシスからの考察ー」の前半部分のエッセンスを簡単に紹介したものです。そこでは、資料をもっとたくさん使ってこれを示し、また、それによってどのようなことが日本語文法全体に言えるかを具体的に述べています。刊行されたら、またnoteでも簡単にご紹介していきたいと思っています。ここまで読んでくださった方には、ぜひ、現代日本語の文学で、地の文に(例外的に)敬語(尊敬語・謙譲語)がたくさん使ってある文献があれば、教えていただければと思っています。ゼロではありません。そういう文体をもった作品も確かにあります。収集したいと思っているので、例を教えていただければまことにうれしいです。Twitterの方で適宜リプライなどいただければ幸いです。

(以上)

読んでいただきありがとうございます。ツイートなどしていただけるとうれしいです。