GHQと闇すし屋 日本の食卓を変えたチューブわさび

前回は関東大震災ですし職人が東京から地方都市へ移っていく直前に誕生した粉わさびの歴史を辿ってみた。では、そのまま順調に普及したのかというと、ある問題を抱えていた。

辛味が抜けてしまう日本のわさび

粉わさび誕生の経緯を詳しく書いた『小長谷才次伝』は、こう書いている。

ここで一寸説明して置きたいことは、小長谷与七の発明した「粉わさび」も、その初めは川根方面の山葵を粉末にしたのであるが、これだけではとても量産の見込みがない上に、価格的にも引き合わない、そこで何か適当な配合物はないかと考えた末に、横浜の内田商店が扱っているカラシ粉に着眼し、これを山葵の風味を損じない程度に配合することを考案して、大正八、九年頃からその製法を行ったため、それからは量産が可能となり成功した。序に粉わさびの変遷を簡単に説明すると、このカラシ粉に代るものとしては、昭和十二年頃、北海道北部の山野に自生する「岡わさび」(別名西洋わさび)が用いられ、現在ではそれが主体である。

しかし、『わさびのすべて』は、やや説明が異なっている。

量産化するには原料のワサビが高価で、当時は1年を通して原料の確保が難しかったこと、さらにワサビは乾燥粉末にすると辛味の保持が難しかったことから洋ガラシを添加するようになった。昭和13年になってセイヨウワサビを原料にした粉ワサビがつくられるようになり、セイヨウワサビが改めて脚光を浴びることとなった。

日本のわさびでは辛味が抜けてしまう問題があったのだと指摘している(また、大正期でもわさびの通年栽培が難しかったことも指摘している)。

また、『わさびの花 ー金印わさび50年史ー』は粉わさびの発明者として小長谷与七を紹介するなかで、「生わさびは粉にすると辛味が三時間で抜けてしまった」とより踏み込んで書いている。ただ、3時間という話は別の場所にも出てくるので、小長谷氏がそう言っていたというのではなく、金印が経験上そうだと知っているという話だと理解したほうがいい。

同書は昭和15年(1940年)頃の話として

当時の粉わさびは、生さわびをある程度混入しなければ、風味、辛味も生わさびのようにはならないとされていた。

ので、品質向上につとめたと書いている。

金印創業者は絶対ドラマにすべき波瀾万丈人生

時代が昭和に移ると、小長谷氏の発明を追いかけるように、粉わさび第2世代が現れるのだが、金印わさびの創業者小林元次氏の人生は、朝の連続テレビ小説「まんぷく」のように面白い。

残念ながら朝ドラで食品メーカーはやったばかりなので、「マチ工場のオンナ」をやったNHK名古屋のドラマ10枠はどうだろうかとか、名古屋の民放4局はどうだろうかと妄想が膨らむほどお気に入りの物語だ。同社の50年史をもとに人生を辿ってみよう。

明治42年(1909年)に兵庫県内陸部(現在の神河町)で生まれた元次は、大正15年(1926年)に口減らしのため名古屋に嫁いだ姉の世話で柳橋中央市場のバナナ卸問屋で働き始めた。すでに17才となっていた。

昭和4年(1929年)に19才で独立し漬物屋の軒下で商売を始めたが、元手がないので静岡市用宗のみかん農家を訪ね、委託販売を申し入れる。これが当たって、8トンの貨車いっぱいのミカンを数日で売り切るほどの手腕を見せた。すると、市場の青果業者がそろってやってきて「青果を扱うのはやめて欲しい」「あなたは安く売りすぎる」と圧力を掛けてきたのである。

「承知しました。それでは、何の商売なら差し支えないというのですか」

「れん根や生わさびのような土物ならよい」

ひどい話ではないか。当時、中央市場で生わさび専業の店は1軒もなかった。ほかの青果のついでに売る、それほど小さな商売なのである。しかし、元次は承知してわさびを手がけることにした。信州穂高を訪ね、わさびの仕入を始めたのである。

商売はうまく行かず、一度はやめてしまおうかと思った元次だが、気を取り直して働いていると、店の向かいの酒屋から声がかかった。「娘を嫁にもらってくれないでしょうか」というのである。常々働きぶりを見て居て、「あの人は将来ものになる」と話していたのだという。

「よくあんな店もないような男のところへ嫁がせたものだ」と陰口をたたく人もいたが、それが耳に入ると元次はますます発憤。朝は4時に起きて店をあけ、午後は名古屋市内のすし屋や料理店をまわってわさびを配達。わさびを使う店は、大根を切ったツマを一緒に仕入れるので、夜は夫婦して遅くまで大根をむいた。なかなか大変な仕事だったという。

ここで面白いと思うのは、元次がツマむきの苦労を単に努力で乗り越えようとして疲弊する道を辿るのではなく、大根をぐるぐる回してスライスする「関東式ツマ機」を開発するのである。これが昭和12年(1937年)。ちなみに、なぜ「関東式」とつくかというと、関西では「ケン」と呼んで作り方も違うからである。「ケン製造機」が完成したのは昭和43年(1968年)のことである。

そんな元次が粉わさびを知ったのは昭和8年(1933年)。昭和11、12年頃のは名古屋の鮮魚店やすし屋でも粉わさびが使われ出したという。そこで昭和12年には、「わさび乾燥機」を開発して粉ワサビの生産に乗り出した。昭和13年には原料を西洋わさびに切り替えた。原料の安定供給ため、塩尻の農家と新たに栽培契約を結んだ。

西洋わさびは畑で栽培するので、根も多いし、泥もついている。元次は「わさび切断機」「わさび洗浄機」を開発して生産量を増やしていく。この辺りが痛快である。昭和14年には大阪のデパートのすし屋でも使われるようになったという。

その元次が同世代のライバルとして名前をあげているうちのひとりが、根津の医薬品商健康堂の養子に入った金岡軒次郎。原料の産地である静岡から1字とって「静わさび」を商標登録したが、後に材料を西洋わさびに切り替えている。現在、根津に昭和7年創業の株式会社静わさびがある。

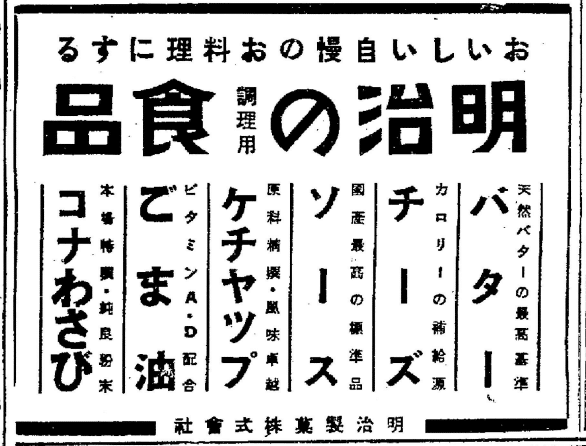

写真は昭和15年(1940年)9月13日の読売新聞。

もう一人名前が挙がっているのが、東京のわさびの産地である西多摩郡吉野村の岩田佐一。青梅線の御嵩駅前でわさび漬を販売していたが、昭和14年に西洋わさびを原料にした粉わさびの販売を始めた。現在のカネク株式会社で、都内のスーパーの鮮魚売場などでよく見かける。

ここで興味深いのは、粉わさびが生まれたのは静岡だが、粉わさびで圧倒的な地位を築くことにはならなかった点だ。その後主原料が畑で栽培出来る西洋わさびに切り替わり産地が多様化すると、様々な企業が市場に参入してきた。むしろ、従来のわさびに思い入れがあるぶんだけ、大胆な切り替えが出来ない側面もあったかも知れない。

昭和初期の流れを、『食品産業事典 改訂第9版』(日本食糧新聞社)からの引用で整理しておこう。

加工わさび業界の形成は、昭和9(1934)年~昭和15(1940)年にかけてである。当時、東京の金岡健康堂(現:静わさび)、岩佐商店(現:カネク)、高杉商手、静岡の勝澤商店、宮下商店、名古屋の小林商店(現:金印)などが企業化し、販売も活発化し、ようやく「粉わさび」が世に知られるようになった。まだ、この頃の原料は西洋わさびではなく本わさび(沢わさび、水わさび)が主流をなしていた。これが、太平洋戦争中まで使われていた。

ただし業務用がほとんどで、10キロ前後の缶に入れて売られていたという。昭和17年(1942年)に統制令が施行されると、当初は使用原料は乾燥水わさび85%、からし15%以内とされたが、後に水わさびの代わりに西洋わさびを使うことが認められ、お墨付きを得ることになった。

この問題は戦後にも、消費者運動の高まりのなかで昭和43年(1968年)に「うそつきわさび」と糾弾される事態を起すが、煩雑になるので割愛して先へ進もう。

敗戦でおすしが禁制品に

敗戦の混乱のなかで、すしに、ひいてはわさびにとって深刻な事態が発生する。このあたりは、『すしの歴史を訪ねる』(日比野光敏 岩波新書 1999年)の説明がわかりやすい。

握りずしが世にもてはやされても、各地には土地土地のもち味を生かしたすしを商うすし屋はいた。おそらく関西では、江戸生まれの握りずしを積極的に受容する気運ではなかったはずである。しかし、そんな心意気をも揺るがしたのが、昭和二二(一九四七)年に出された「飲食営業緊急措置令」だった。食糧統制の時代ならではの政令で、アメリカからの食料支援を受けるためには飲食業者がはなばなしく営業をつづけていては印象がよくない、という裏事情もあったらしい。とにかく、これにより、喫茶店以外の料飲業者が休業を余儀なくされた。

もちろん、すし屋もその対象に連座するはずであったが、東京都のすし商の組合が当局にかけあい、客がもってくる米一合と握りずし一〇カンとを交換するという苦肉の策を認めさせた。いわく、もらう金銭は「すしの代金」ではなく「加工賃」である、と。こうして彼らは「飲食業者」ではなく「委託加工業者」として商売をつづけることができた。この妙案は、全国のすし組合が習った。つまりは、握りずしでなければ正規の商売ができなくなったわけだ。ここにいたって、握りずしの全国展開は決定的になる。

これまで、明治維新、関東大震災、第二次世界大戦によって江戸・東京の職人が地方に流出していくことはあったが、地方のすし店がいっせいに握りに転換したことが現在の全国的な展開につながったようである。

いまでも当時のなごりで1人前を10カンとしている店もあるので、すしを食べに行ったら数えてみるのも面白い。

当時の様子は、一志治夫 さんの『旅する江戸前鮨 「すし匠」中澤圭二の挑戦』が引用して紹介している尾崎士郎の『偽徒然草』が生々しい。

終戦後はすし屋が、いたるところで闇商売をはじめるようになったのも、民衆の需要がどのような危険を差引勘定してもなお且つ商売の成り立つことを証拠立てていたからであろう。すし屋も必死だったが、食べる方も必死で、表向きは洋裁店のような構えの家の裏口から入って便所の横手から梯子をのぼると天井の低い中二階のような狭い部屋に、すし屋が坐っている。四五人ひと組の客は、うっかり笑い声を立てたりすると、鮨をにぎっていた親爺が、目を光らせて、しいっといって注意を促す。

一志さんの本はすしの歴史がよく分かるだけでなく、良い意味で融通無碍に進化していくすしの自由な魅力を感じることが出来る本である。

その後の戦後復興、高度経済成長の波に乗って外食産業も発展していった。

昭和31年(1956年)2月12日の読売新聞夕刊には、銀座松坂屋が「全国寿司展」の広告を出している。

翌年1月18日の読売新聞夕刊には、三越の「全国有名寿司味くらべ」の広告が。この頃には、全国の様々な都市で、それぞれの土地の魅力を活かした個性があって、東京の人を魅了するレベルの高いすし店が出来ていたのだろう。

ただし、握りとは限らなかったようだ。『すし物語』が昭和40年代のデパートすし展の出展ラインナップを書いていて、さけ寿司は北海道増毛のもので三越水産事業所となっているから三越の出店リストだろうが、京都のいづう、鴨川寿司、浜松の新富寿司、大船の大船軒、富山の富山ホテル、大津の坂本屋、金沢の泉屋、秋田のさとうの名前があがっている。

前出の『すしの歴史を訪ねる』では、小樽に数軒あったすし屋が声をかけあって「おたるすし屋通り会」が発足したのは昭和62年(1987年)だったという。そう考えるとバブル経済も、銀座のすし店だけでなく、観光地の寿司店を賑わせたことであろう。

チューブ式わさびが食卓を変えた

その後もわさびの技術は発展し、消費者が粉を練る必要の無い「金印ねりわさび」が昭和46年(1971年)に発売される。ただし冷凍で流通させる必要があった。

そのような頃、また新しいプレイヤーが登場する。それが、大正12年(1923年)に日本で初めてカレー粉の製造に成功したS&Bである。

油脂などを加えて辛味成分を包み込む手法で、昭和45年(1970年)にチューブ入り香辛料、洋風「ねりからし」を発売。昭和47年(1972年)4月に「ねりわさび」を発売した。

その間の経緯はこちらの記事に詳しい。

さらに昭和49年(1974年)にハウス食品が「ねりわさび」を発売して一気に市場が膨らんでいったのだろう。当時のパッケージの写真がこちらのページにある。

これによって、私が幼少期に見たような茶碗の底で粉わさびを練るため大量には使えないお父さんの特権のようだったわさびが、家族の誰もが気軽に使える薬味として一気に身近なものになっていった。

当時、どのような宣伝戦略が展開されたのだろうか。S&Bが「ねりわさび」を発売した月の新聞には、広告を見つける事が出来なかった。ネット上に若き日の林家木久扇師匠を起用した広告をみかけたが時期が分からない。おそらく2社が宣伝広告や店頭での販売訴求を競い合うことで、チューブ式わさびの市場がますます広がっていったのではないだろうか。

世界のひろがるわさびの消費と生産

わさびの海外での消費はどれほどの規模だろうか。新しいデータが見つかれば更新して上書きしたいと思うが、前出の『食品産業事典 改訂第9版』は平成25年(2013年)発行であるが、最新データとして加工わさび協会(協会員15社)の平成22年(2010年)の実績を掲載している。製品生産料14,669.629t、出荷販売額は263億6192万円で、海外販売額が18億9994万円としているから海外が7.2%となる。現在はさらに増えているのではあるまいか。

わさびの栽培も海外に広がっている。中国、台湾、インドネシア、ベトナムなどで栽培されたものが、加工わさびの原料として日本に輸入されているという。

最大手のS&Bは昭和62年(1987年)から、「本生おろしわさび」を発売しているのだが、

当社は、長年の研究で培ってきた栽培技術をワサビ原料の供給地としてベトナムに導入し、良質で安全・安心な原料確保の体制を整えています。

と、こちらのページで詳しく説明している。

このように、わさびは消費においても生産においても、国際的になっているのである。

日本人がわさびを食べなくなった?

知り合いの大人の女性がわさびが苦手と言っていて、さび抜きのすしを食べるのはお子様だけだと思っていた私は心底びっくりしたのだが、どうやら日本人はそうなりつつあるらしい。

岐阜大学植物遺伝育種学研究室の山根京子准教授はわさびの多様な研究をなさっているが、「現代若者の辛味嗜好性 – ワサビが嫌いで何が悪い?」という衝撃的な記事がある。

とくに女子高校生のあいだでワサビが嫌いな人が高齢者に比べて有意に多いことがわかりました。ワサビが嫌いな理由としては「ツンとくるから」が74.0%を占め、高齢者の36.4%に比べても高い値でした。さらに女子高校生では「ワサビは嫌いでも、辛くないワサビがあれば食べてみたい」と考えている人が男子よりも有意に多い傾向があることがわかりました。以上のことから、とくに女子高校生が「鼻にツンとくる強い辛味をもつワサビ」に苦手意識をもっている傾向が示されました。

その理由について詳しくは記事をご覧いただきたいが、魚をたべていた日本人が肉食化してわさび離れを起こし、海外では魚を使った和食が広がって行くというのは大変興味深い現象だ。

さて、ここまでわさびと日本人の歴史についての流れを追いかけてきた。もとより学術的な研究ではなく、私の個人的な考察を整理するためのメモのようなものではあるが、出来るだけ面白く、読みやすくと思いながら書いて来た。お楽しみいただけたようであれば幸いである。

関連する新情報、私の知識不足や誤読等の指摘についてはご意見いただければありがたい。より正確を期することによって、誰かがさらに新しい発見をしてくださることに貢献出来れば嬉しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?