歴史を作る、歴史を書く 伊沢拓司

クイズは今や大衆文化の域に達しているのではないか!?

テレビのバラエティー番組で見ない日はなく、気軽な娯楽としてお茶の間に市民権を得ている。

また、年一回の「全国高等学校クイズ選手権」に向けて切磋琢磨する若人の姿は、さながら高校野球をも思わせる。

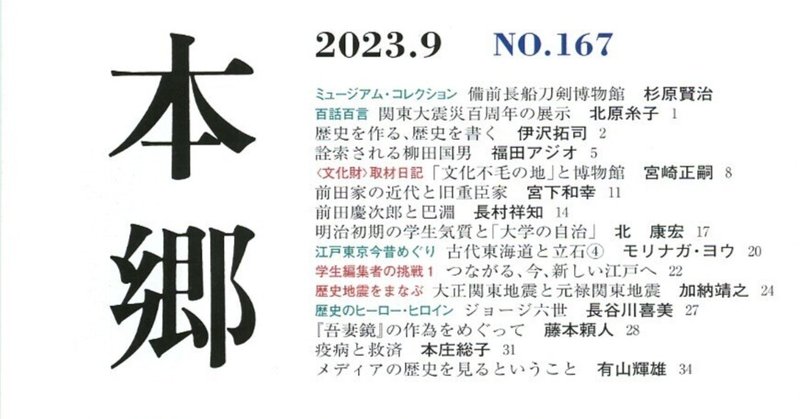

いつのまにか私たちの生活に浸透してきたクイズだが、その経緯はいかなるものであったのか。クイズ王でお馴染み伊沢拓司氏によるクイズ史のエッセイを、『本郷』167号よりお届けします。

長らくクイズ王という肩書きで仕事をしていても、求められるのはもっぱら「クイズを解く」もしくは「クイズを作る」ことだ。王統の正当性を示したりとか、クイズ業界を束ねたりとか、そういったニーズはほとんどないようである。

クイズという国は随分に小さいが、ここ5年ほどは注目を集めている。ゆえに、どうにか世間におけるクイズのプレゼンスを確保したいと常々思っていた。奇しくもブームの中心にいられたので、私はここ5年ほど、「王」らしく「クイズ史」の研究をしている。

研究というより「情報収集と編纂」と呼ぶのが正確ではあるのだが、そうした積み重ねを2021年に『クイズ思考の解体』(朝日新聞出版)という書籍にて発表した。全480ページのうち100ページ以上を歴史記述に割き、それを大手出版社から出すことは、クイズ文化を広めていくうえでの個人的念願であった。

クイズという文化自体は戦前から日本に存在したものの、言葉として定着したのは戦後すぐの時期。ラジオやテレビを通したクイズ文化の普及・定着にはGHQが大きな役割を果たしていたといわれている。家父長制の打破を掲げたGHQにとって、お茶の間の皆が参加できるクイズというのは家庭内階級を再構築するためにうってつけだったようだ。その後は海外旅行解禁による賞品の高額化と視聴者の参加、海外映像とクイズの融合、平成初期のカルチュラルリテラシー崩壊に伴うクイズ番組の激減、「トリビア」的視座での復権……などを経てクイズ史は現在に至る。

そもそも、クイズ史に特化した書物はほとんど存在しない。あるにしても、メディア論の一部としての部分的なものだったり、検証のなされていないオーラル・ヒストリーであったりと、「歴史書」足り得るものはなかったといえよう。

クイズを楽しむプレーヤーの多くがクイズ史にさほど興味がなく、検証自体あまり行われていなかったことがその要因のひとつだ。たとえば、クイズ業界では「不景気の際には、低予算で済むクイズ番組が他のバラエティに比べて増加する」という言説が長らく信じられていたのだが、これは90年代後半におけるクイズ番組の少なさなどから容易に批判可能である。

クイズ界の内外に需要がなかったクイズ史だが、誤った認識が広がることを防ぐ意味では存在そのものに価値がある。古色蒼然とした認識を整理し、批判検討しながら事実を綴る、ということは立場を得た自分がするべきことだ、という思いがあった。

もちろん、これは非常に骨の折れる作業で、歴史家というのがいかに大変な仕事なのか、その一端を感じることができた。資料を集め、話を聞き、それらを並べたうえで論じる……手法もなにもない素人が徒手空拳で挑むものではない。慎重を期して、ゆっくりと進める以外になかった。ただただ事実を羅列するだけでは読み物にならないし、かといって取捨選択や解釈を必要以上に介在させてはならない。先例が少ないのだから余計にである。「独自の史観で綴る」ことは明記したが、果たしてそれが史観なのか、ただの言い訳なのかはいまだ不安だ。

さらに事態を難しくしていたのは、私自身が歴史の渦中にあり、語るより語られる立場であったことだ。

たとえば、平成後期から令和にかけてのクイズ史は、私の出演する『東大王』など「学歴」と結びついた番組が支えていた。

近年のクイズ番組は、平成初期にカルチュラルリテラシー、つまりは「全国民が知っておくべき統一感のある教養」という概念が壊れた世界を前提として作られている。それゆえ、クイズ番組で国民に対し納得感を持って問えるワード、というものが少ないのだ。そんな状況でなおクイズ番組を作るのであれば、ある知識に対して「知っていると良い」というお墨付きが必要になるのだが、そこでうってつけだったのが「学歴」というツールであった。私はその「知っていると良い」という価値観の担い手として、クイズ番組に登場したということになる。

多少の贔屓目が入っていたとしても、2010年代のクイズ史を語るうえでは、自己言及を避けられない。となると、勝者によって綴られた過去の様々な歴史的証言と同じように、公平性を欠くものだという視点からは逃れられないだろう。

自分しかやらない仕事が、自分には不適であるという事実が、時折執筆の邪魔をする。悩みの中でせめてもの言い訳を探して、私は先例を求めた。もちろん、規模感が全く違うのでおこがましい話なのだが、立場あるものが自己言及を含む歴史記述をしてもいいものなのか、それ自体を歴史に問うたのである。

北畠親房(きたばたけちかふさ)の『神皇正統記』(じんのうしょうとうき)が、私の導き手となった。私が学生のころは「南朝の正当性を示すために書かれた」と習ったものだが、そうでない解釈もメジャーであるということを知ったのはだいぶあとになってからだ。

主流な解釈の一つに、幼き後村上(ごむらかみ)天皇に対して、儒教的観点を通して帝王学を語った書である、というものがある。親房が、みずからの政治的立場とは切り離し、時には敵対する勢力を褒め、味方の問題点を指摘し、というスタンスで執筆を行った、というのが論拠の一つだという。

もちろん私の立場では、どのように書かれたのか、どれが正解かということを明言はできない。どちらかの説が100%正しいということでもなく、本来の意図は混ざり合っていたかもしれない。そのうえで、南朝方の中枢にあり続けた親房が、なおその公平なスタンスを保つことができたことに驚く。当時の書物が持つ影響力は現代の尺度では測れないものだが、専横のための道具に用いることは何ら難しくなかったはずだ。しかし、そこにおそらくは教育的な熱意だったり、過去への畏敬だったりがあってこその、公平な筆致だったのではないだろうか。自らの立場があってもなお、起きている事実に真摯であろうという態度が文章に表れた、と私は考えたくなった。

それを踏まえて、自らについて考えてみる。『神皇正統記』の経緯について一面的なことしか教わらなかったことは、自分にとっては不安材料だ。北畠親房自身の意図とは別に、当時の立場のみから自己弁護的に解釈されうる、という実例ともいえよう。

一方で、筆致でもって誠意が伝わることもある、ということもこの事実は示唆している。「誠意」そのものが存在したかどうかも証明不能だが、親房の真意を探ろうという議論が続いているだけでも、私にとってはだいぶありがたい。この議論自体が、明確な意志を持って綴ることで当事者というバイアスを越えうる、ということの証左になるからだ。

かくして私は、戦後から令和までのクイズ史をまとめ、出版に至った。多少冗長になろうとも、意図や立場を明確にして真摯に綴ることを心がけた。この真摯さとは、「真面目に」といった精神論ではない。出典の明記や諸説併記、自己解釈が入る部分は明示するなど、当たり前を丁寧にやることだ、と私は考えた。南北朝時代とは誠意の形も違うだろうが、「自らの遺したいものに真摯で、公平である」という意志は通底しているはずだ。誰かがそれを読んだ時、私の成果だけでなく不足までもが手に取れることが理想である。北畠親房の考えたことが、その筆致からうかがい知れるように。

開き直りではない、地道な誠意。果たして、私の努力は北畠親房に近づけるものだっただろうか。

(いざわ たくし・株式会社QuizKnock代表)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?