kenkon-itteki

最近は時間が少しできてきましたので,若い頃から好きだった漢文をまた勉強し始めています。

今の中国(中華人民共和国)という政治体制は嫌いですが,古代の中国は大好きです。

岳父は,漢文を白文で読める人でした。

白文で読めるということは,...。古代中国の地理と歴史,風物,習俗を知らなければ,例えば漢字二文字で表されているのが,地名なのか人名なのか,その地に伝わる風習や独特の自然現象なのか,或いはもっと古い時代の有名な詩人が詠んだ詩の一部なのか,が分からない。従って,本当の文章の意味が理解できないので,相当に博学でなければならないという事です。

私はまだまだ全然そんな域には達せません。

恐らく,残りの生涯を賭けてもそこには到底到達できなさそうです。

でも,負けずに勉強中です。そんな中で拾った言葉,今日は二つだけですが,ご紹介。

---○---

【乾坤一擲(けんこんいってき)】

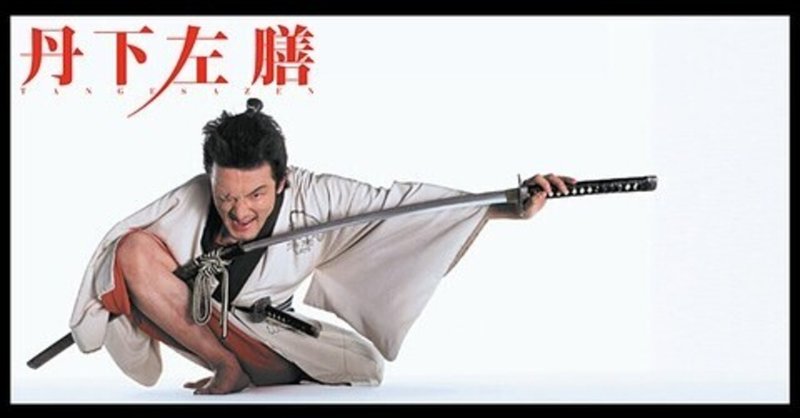

丹下左膳の刀は,乾雲丸・坤龍丸とされています。

略して,乾雲・坤龍とも。さてこの乾と坤とは…。

「乾坤」は,易の『乾卦』と『坤卦』を指します。

易占いでは,陰・陽を表すしるし「爻」を三つ並べた「卦(か)」を調べます。

「当たるも八卦当たらぬも八卦」のあの「卦」ですね。発音が違いますが。

全部の爻が陽で,乾卦といいます。同じく,陰で坤卦。

従って即ち,乾坤とは簡単にいえば,陰陽,あるいは天地。

現代風にいえば,「universe」でしょうか。

私達の住んでいるこの銀河全体,天地,世界,万物。

「一擲」の「擲」は,擲つという字ですが,骰子(さいころ)を振ることを意味します。

即ち,「一擲」で,ただ一度だけ骰子を振ること。

乾坤一擲とは,天地万物,この全宇宙の生きとし生けるもの,善なるもの悪なるものの全てを賭けて,骰子をただ一回だけ振って決する,という切迫した決意をもった大博打(おおばくち)のことだそうです。

唐の時代の韓愈(768年〜824年)が,鴻溝で詠った詩にでてきます。

私はまだまだ未熟で,乾坤一擲の境地に立ったことはありません。或いは今後も,私の一生には訪れないかも知れません。でも,それで良いのです。

そもそも乾坤一擲というような局面は,一人の人間の一生に普通は無いのです。気負っては何事もなしえませんからね。

【能く(よく)これを言う者は未だ必ずしも能く行わず】

ご存知『史記』にでてきます。

言葉上手に言う者には,必ずしも優れた実行力があるとは,限らない,という意味。

この文章には”上の句”があって,フルスペックではこうです:

『能くこれを行う者は未だ必ずしも能く言わず,能くこれを言う者は未だ必ずしも能く行わず』

=実行力のある者でも弁が立つとは限らない。弁の立つ者なら必ず上手く実行できるという訳でも無い。

口だけ達者では,やはり人に侮られる,ということ。

[口だけ番長]にはなってはいけない,言ったことはちゃんと実行しなければ,と解釈すべきでしょうね。

誰か他人のことをこう言って蔑むのでは無く,自戒とすべき重い言葉ですね。(了)

※写真はネットから拝借し勝手にはりつけました。このブログは,営利目的のものではありません。著作権を侵害する積りもありません。掲載が駄目なら申し立ててください。即刻削除致します。ごめんなさい。予め謝っておきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?