おもちゃドクター養成講座を受講してみた

「おもちゃドクター」をご存知でしょうか?

壊れてしまったおもちゃを修理する姿をテレビなどで見かけて知っている方もいるかもしれません。

最近、おもちゃドクターになるための講座を受講してきたので、その内容をレポートしたいと思います。

「おもちゃ病院協会」という団体が「おもちゃドクター養成講座」を定期的に開催しており、これを受講することが、おもちゃドクターになったり、おもちゃ病院を開設するための第一歩となります。

SNSで知人が養成講座を受講しておもちゃドクターになった事をたまたま見かけて協会や制度を知り、子供向けのWSや電子工作の基礎技術が活かせるのでは、と思い応募してみることにしました。

ちなみに、養成講座はとても人気があり、募集開始後すぐに応募したのですが、既にキャンセル待ちの状態、待っているとキャンセルが出たようでギリギリ受講することができました。

座学と実技を学ぶ「入門・実習編」は3日間の構成となっており、3月10日~12日ので受講しました。

会場は四谷ひろばの一室で、地域のコミュニティ拠点として使われている場所のようでした。

四谷ひろばの中には「東京おもちゃ美術館」も入居していました。

当日は全部で24名の受講者がいました。冒頭のテレビ番組でも紹介されていた通り、受講者の多くは定年後、もしくは、定年が近いと思われる年代の男性が多かったですが、若い男性や女性も数人いました。

教科書にとして使われるのは「おもちゃドクター入門」という書籍です。この内容をベースにレジュメ、投影資料をベースに講座は進みます。

1日目は座学のみで、工具、電池、接着剤、修理部材、測定用具といった、修理に必要な幅広い知識を学びます。趣味で電子工作をしているので基本的な知識は知っている事も多かったですが、おもちゃ修理の実体験をベースにしたノウハウは、目からウロコな事が多くてとてもためになりました。

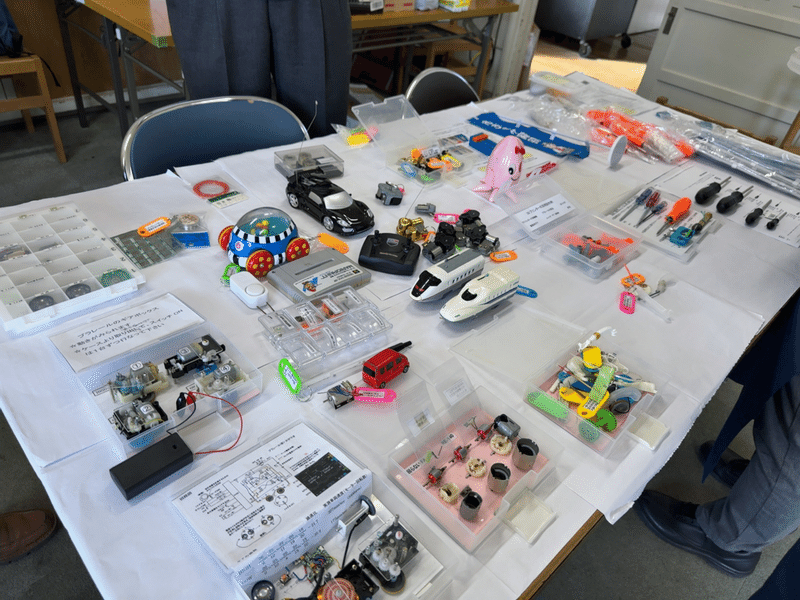

2日目はおもちゃ故障の原因に関する座学に加えて、プラレールの分解や電子工作やテスターの使い方に関する実習です。プラレールは修理件数も多いそうで、単に分解・組み立てするだけでなく、動く仕組み、故障しやすい箇所、検査方法、修理方法、など様々な情報を教えてもらうことができて実践的な内容でした。

3日目はスピーカーや電波を検知する道具の作成、モーターを分解・ブラシを自作して組み込むなどの実習です。電子工作でモーターはよく扱っていましたが、分解・修理はしたことが無かったので苦戦しましたが、何とか完了することができました。

各テーブルについたサポートの講師がフォローしてくれるのですが、工作のやり方も人それぞれなのも面白いポイントでした。時に講師同士で最適な修理方法について議論が始まったり、修理方法に一つの答えがあるわけではなく、常に知識を総動員して最善の方法を探る必要があるというのを実感できました。

会場には修理工具や、過去の故障・修理事例の展示もあり、休憩時間などに見学したり、質問したりすることもできました。

3日間の受講が終わると修了証書をもらって終了です。

おもちゃ病院協会の会員証やエプロンなどをもらって、一人前のおもちゃドクターになった気分になりますが、あくまで講座の受講はスタートラインに立ったにすぎず、まずはインターンとして既存のおもちゃ病院でスキルを磨く必要があります。

また、受講して初めて知ったのは、おもちゃ病院協会がすべてのおもちゃ病院を組織的に管理しているわけではないという点です。おもちゃ病院を登録する仕組みはあるのでおもちゃ病院のリストはありますが、基本的に運営やルールなどは各おもちゃ病院の自治に任されています。あくまで全体の窓口機能、普及活動、病院間の情報共有をスムーズに行うための組織という位置付けのようです。

例えば社会福祉協議会の枠組みを使っておもちゃ病院を開設し、リスト載っていないおもちゃ病院も多く存在するようですが、そういった意思も尊重した上で協力して活動しているようです。

私も地元でおもちゃ病院として活動している団体を紹介していただいたので、インターンとして修行をしていきたいと思います!

いただいたサポートは記事作成に活用させていただきます