【仏教心理学】仏教が心理学に学ぶべきこと

さて、論理療法を勉強していくにあたって、最初に仏教と心理学の論理療法との関係をもう少し見ておきましょう。

最初の確認は、仏教に足りなくて現代心理学にあること、つまり仏教が心理学に学ぶべきところです。

仏教は時代に合わせてアップデートしても良いのだ

現代社会では使えない!

最初に重要なことですが、仏教というのはどこかに永久不変の教えが存在するという宗教ではありません。

アップデートするもの

仏教というのは、お釈迦様がこう言いましたというのがゼッタイではなく、時代によって、解釈がずいぶん変わってきました。もともと、お釈迦様がこういったらしい、というのは確かにあるんですが(それにしたって、お釈迦様は一切執筆活動していないので伝聞です)、なにせ伝聞なのでその時点ですでに教えを覚えていた人の主観が混じっています。

ということで、仏教をアップデートするということは、お釈迦様は本当はどういう意味でその言葉を言ったのかを真摯に探ること。とんでもないことではなく、むしろ仏教の本筋なのです。大乗仏教の全歴史なんてこの真摯な知的探究とアップデートの歴史です。

このnoteでも長期にわたって取り上げた山下良道さんも共著でこんな本を出していますね。

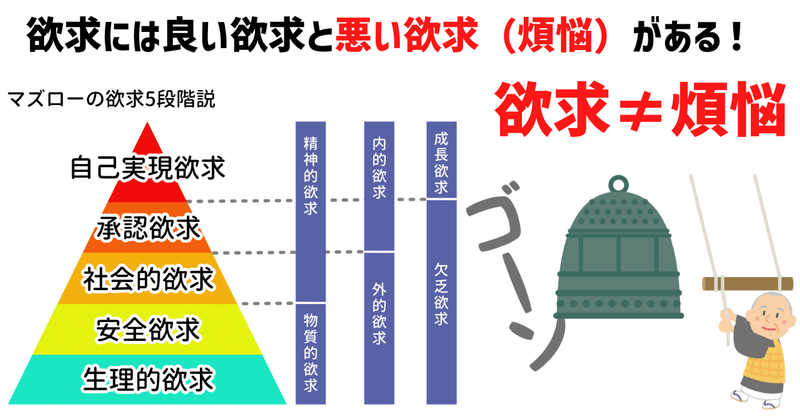

仏教の欲望論(煩悩論)は不完全でありバージョンアップが必要

この『唯識と論理療法』の著者岡野守也さんは、仏教の煩悩論はアップデートすべきだろうということを提唱しています。

欲望を悪いものと捉えると、生きているかぎりは、どうしても欲望はゼロにはならないのですから、死なないと本当の涅槃には入れないという考え方が出てきます。(中略)

(ところが)近代の産業社会というのは、欲望を充足すること、すなわち消費はいいことであり、社会の発展の原動力だという前提で営まれているからです。

真面目なお坊さんの中に時々おられますが、建前で突っ張ると、近代の産業――消費社会をすべて否定することになります。(中略)

仏教者が、「煩悩イコール欲望」であり、「欲望への執着・渇愛は変えようのない人間の本質なのだ」とか、逆に「なんとしてでも欲望は否定すべきだ」というふうな考え方に固着したら、先には進めないでしょう。

太字はみこちゃん

これは、現代社会を生きる私たちにはとても納得がいくところではないでしょうか。煩悩を捨て去れ、というのではなく、煩悩を区別して悪い欲求を捨てて、良い欲求は自分の幸せ追求や社会発展のために残しておく。これは仏教の道から外れたことではありません。

仏教は欲望、欲求を全部捨てろと言っているのではなく、あくまでも煩悩=悪い欲望、悪い欲求を捨てろと言っているのです。

でも、何が悪い欲望・欲求で何よ良い欲望・欲求か仏教は不明確だった

ところが、仏教では、肝心の何が悪くて、何が良いのかというところの記述があまりありません。

もっとも善悪というのは絶対的な善悪は時代を通じて変わらないにしても、相対的な部分もあります。昔はよかったことが、現在では悪いと見られていたり、その逆もありますよね。

ということは、今の時代に即して、善と悪を心理学の知見を使って充実させることは、仏教を補完する大切な作業だと言えるでしょう。

そこで論理療法の登場です。

論理療法は、欲求を明確に良い悪いに分けてくれる

論理療法においては、良い欲求と悪い欲求を明確に区別します。これは非常にパワフルな思考法です。

例を見てみましょう。

正しいアンガマネージメントは、怒りの善悪を区別します。

◇不快感と激怒

なにか思い通りにならないとか、筋が通らないと思うことに対して、私たちは腹を立てるという反応をしますが、そういうケースでも、「不快感」と「激怒」は区別されます。

そういう時に不快感やいらだちを感じないと、正統な自己防衛とか自己主張もできなくなってしまいます。そういう感情が湧いてくるからこそ、ちゃんとした対応ができるわけですし、まちがったことに不快感や一定の怒りを感じないようでは、まちがったことを正すエネルギーも出てこないでしょう。

そういう意味で、適度のいらだち・不快感というのは健康な否定的感情です。

しかし、思わずカッとなってしまう、「激怒」するとうのは、まず心臓や血圧にもよくありませんし、とても不快ですし、何よりも後から公開するようなことをやってしまう元になります。

そういう意味で「激怒」は不健康な否定的感情になります。

これは、とても大切な区別ですね。アンガーマネジメントというと、怒りの感情をシカトしたり、スルーしたりすると誤解している人もいますが、どうも違うようでした。

一覧にすると正しい欲求と間違った欲求はこんな感じになります

右側は否定すべき、乗り越えるべき、滅却すべき悪い感情、不必要な感情ですから、右側の紫色の分類の項目が煩悩となります。

左は正しい状況獲得へのバネ、モチベーションになる

右は、自分を滅ぼしてしまうような感情、これが煩悩!

一目瞭然の表にするとこんな感じですね。

同じ否定的感情でも、左側は持ってないといけない否定的感情です。これがないと、まるでロボット。生きているんだか死んでいるんだか分かりません。そして、この感情がないと世の中を、何より自分をよくしていこうという気持ちもなくなってしまって、かえって有害です。

左側の青い列を煩悩というのは、あきらかに変でしょう。

仏教では、こういう区別が、丁寧に読めば読み取れるのですが、こうやって、論理療法のように明確に図にできるようなレベルでは説かれていませんでした。

しかし、言っていることは、仏教も、論理療法も同じなのです。煩悩(仏教)と、不健康な否定的感情(論理療法)はまったく同じことだからです。

さて、次回はこの区別された感情を使って、健康的な否定的感情をプラス方向に持っていく論理療法の技術、不健康な否定的感情を消す、スルーする、滅却する技術を詳しく見ていきましょう。

仏教でも、本来「良い煩悩」と「悪い煩悩」があるのに、それを一緒にして「煩悩」と言ってしまうと、お坊さんや仏教学者でさえももともとのお釈迦様が言ったことを誤解して「煩悩は捨てましょう」=「人間としての感情を捨てましょう」という間違った教えを広めてしまいます。

そこに注意しつつ、さらに論理療法、そして論理療法と仏教の関係を見ていきましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?