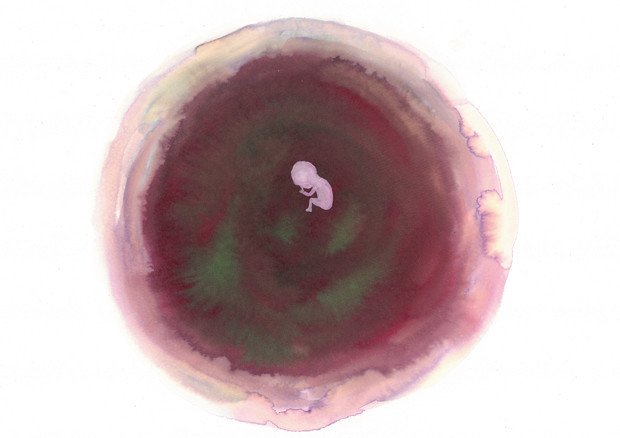

そこは誰も入れない、二人だけの合わせ鏡。

![]()

よしこ

「これ、食べたい」

ミカは手をのばすと、私の自信作ふわふわの卵焼きを口の中に放り込む。

これこれ!って、満足げなミカを見ながら、そうそう、私もつまみ返してやろうって毎回おもうのに、いつもできない。だってミカの手作り弁当ってみたことないから。

ミカ

私にだってお弁当を持ち歩いていた時期があったのよ。その時母は誰だったか男の姿を追いかけていて。ほんとうに影もないような顔のない男たちばかりを母はいつも。

私は独り、母の罪滅ぼしのような完璧なお弁当を小学校で卒業した。

![]()

のりお

小さいころ。ミカは母親に連れられて一度うちにきたことがあった。

同じ敷地同じマンションで育った俺とミカの出会い、それは運命。

![]()

「あんた、また男の屍つくったの! もう。何回やったら気がすむのよ」

移動時間はたいていこんな話をしている、ミカと私。

![]()

ミカ

「いつか天罰がくだるわ。ほんとにしょうがないわねー」

半分あきれてさとすのはよしこの役目。

そうやってよしこにつつかれて。

あやされてるみたいに、いい気持ち。

![]()

よしこ

音楽の授業中。茶色く透けた柔らかい毛を指先に絡ませて、くるくるとゆるいカールをつくってはもてあそぶその動き。よくできたマジックのように、歌うことも忘れて私はミカを見ている。あまり自分のことを話さないミカ。でもほんとは真っ黒いストレートヘアなのよね。

なぜかしら。私は、指の跡がつくほど強く自分の腕を握りしめている。

![]()

よしこ

かわいい。汗と血と、熱気の固まり、みたいなものが、はいってきた。慎重に、驚かさないように。大丈夫よ、先生、4時で帰っちゃうから。後の時間は、私がときたま保健の先生のかわりをするの。誰かに頼まれたわけじゃないけどね。ほら、先生って、ぬけてるじゃない。こういう肝心なときにいないし、私、鍵の開け方もしってるから。怪我をして、しおらしく、膝小僧をさしだし、消毒のエキスを押しあてるたびに、苦痛の顔をみせる、私のかわいい王子様。消毒しておけば、問題ないわ。催眠術にかかったようにうなずくケンジとの関係はもう1年くらい。保健室のドアを半分開けて、助けをもとめる優等生の弱った姿を、そのとき私は逃さなかった。

![]()

ミカ

ここには誰もいない。

人はほとんど私が見ていることに気がつかないで、いろんな表情をしながら帰っていく。

「あぁ、気持ちいい!」

「ほんと!」

学校の屋上でのびをしていると返事がきこえた。

最初からそこにいたの? その顔はとてもやさしげに私を見ていて、わかってる、その目は確かにそう言っている。そんな風にわかってもらったこと一度でもあったかしら? わからない。けれど今、やっとわかってもらえた。

心底、私は長く、これを切望していた。

名前は?

よしこ。

誰もいない地平線に、入ってきたよしこ。よしこ、よしこ、よしこ。

それが、よしことの出会い。

![]()

よしこ

独り。はじめてミカを見たとき。とても自然で美しくて、なにこれ。彼女が出ていった後、なんの匂いだか、いい匂いが残って、気になって、私の奥までしみこんだように、以来、ヒントのようなものがほしくて、ミカのことが気になる。ミカは特別に美人なわけでも、とびきり可愛いわけでもないけどなぜか私の目をひいた。気がつくと私は、他の男たちと競うようにミカを探し、監視している。

![]()

ミカ

私にはよしこがいる。よしこがいれば、それでいい。でも、どうして。どうしてこんなに孤独なんだろう。

![]()

よしこ

私だけのもの。ここにはミカの入れない世界があります、それは私だけのもの。

ミカ

どこかへ、行くなんて、許さない。離れたら、息ができない。お願い、私から離れていかないで。

お願い、離れない。離れないで。

![]()

ミカ

放課後ぽっかり時間があいた。曇り空のせいかな。なんだか急に不安になって、いてもたってもいられなくなった。やっぱり、今日はよしこと一緒にかえろう。だけど、そう、体が反応したのは、よしこを探して歩いている間、心臓の音が少しずつ大きくなって、呼吸があらくなり、冷や汗、倒れてしまうのではないか、というほど、動きが遅く、たどり着いたその保健室で見たもの。日焼けした優等生が甘えた顔をして、治療をうけていた。今、治療が必要なのは、おまえじゃない! 今すぐその男の頭をかちわってやりたかったけど、そうしなかったのは、そこに、母と同じ顔をする、よしこの顔をみつけたから。

![]()

のりお

それでも日が沈む前には帰ってくるはずなんだけど、その日はなかなか帰ってこなかった。かならずここを通らないと家には帰れないからな。俺は敷地のベンチに座って帰りを待っていた。ちょうど日が沈んでまもなく、西の空はまだ明るくてうす赤い色を残している。少しの間景色に見とれていると、突然目の前にミカがいた。ミカは俺がいることに注意をはらう様子もなく、ただ目の前にいて。匂いがするほど間近でみるミカは、沈んだ夕日と同じ、赤い目をしていて、言った。

「やっぱりね」

![]()

よしこ

つきあっているの? そう、まっすぐ射抜くように見つめられて体がすくんだ。いつ、どこで、見られたのだろう? あれは、いとこです、いや、友達です。でもただ一つ、私にできたこと。何かがあふれ出すのを懸命にこらえるミカにむかって、うん、と小さくうなずくこと。

![]()

よしこ

秋の文化祭、ケンジのクラスと合同でコスプレ喫茶をすることになった。

私たちと一緒にやるってことは、ミカとも一緒にやるってことよね……。

私は自分のノートをなんども整理しながら、なかなか自分の席をたつことができなかった。

![]()

ミカ

普段は来ることがない校庭にきていた。砂埃のむこうにかすかに見覚えのある姿が視界にはいって。目を閉じたら消えてしまいそうなほどに印象に残らない普通の男。かろうじてその男だと判別できたのは、男が脚にケガをしていたから。それはあの時、よしこが手当てしたもの。軽やかにボールを蹴って走りまわるその姿を、私はもう一度脳裏に焼きつける。

![]()

よしこ

「いよいよ、文化祭だね……」

「そうだよな。なんか、よしこと一緒にできるのって楽しみだなー」

なぜか、ケンジの声をきけばきくほど、黒い雲のような気持ちが膨らんでいく。

![]()

ケンジ

よしこの教室に堂々と入れるのってなんか不思議。自分の教室にある机とはまったく違うものを触っている不思議な背徳感を楽しみながら、机の片付けを担当。セナカに誰かの視線を感じて振り向くと、俺はこのとき、新種の生物を発見した。電気のようなものが体をめぐって少しも動けない。びりびり。俺、なにしてたんだっけ。気がつくと、吸い寄せられるように、女の目を覗き込んでいた。

ミカ

そのときはただ見ていただけ。むしろ、この男の方がそれを望んでいた。そう。網にかかった、獲物。印象の薄い、優等生。それは意外に、びりびり。

![]()

よしこ

文化祭の後。足元をぐらつかせながら一人で歩いていたとき。だけどそれは重たいハンマーで頭を殴られたようなガンという衝撃が先にはしって、なんだろうと目を見開くと、スローモーションのように見なれた顔が二つ、自転車で通り過ぎていった。楽しそうだったかどうかなんて、わからない。私はその日どこをどう帰ったのかまるで記憶にないまま、家にかえった。

![]()

ミカ

現場検証。保健室で待ち伏せしてみた。ケンジ。この男の魅力がどうしてもわからなかったのだけれど、息荒く、怪我をして血を流すケンジが保健室に入ってきて、やっとそれを理解した。

ケンジ

女ってやっぱり簡単。ハラをみせれば、かわいいって、ついなでてしまう習性。そのようにできているらしい。

![]()

ミカ

さも痛そうに目を細めるこの男、私は万能感に浸りながら女神となって、傷をなめてもいいと、慈愛。白い包帯を手にし、女神の前に完璧に無力な、手負いの獣。私は、あふれるよろこびをおさえることができず、その包帯で最後のシアゲにとりかかろうとした、そのとき。私の手に、強い意思がはしって、電流。誰かが手を強く握っている。慈愛を遮る、獣、そこには、生存をかけて挑みかかる、よしこがいた。

![]()

よしこ

殺すつもりなのよ。昔、家で飼っていた猫が、手首の筋を噛み切ろうとしていた。ハンターは正確に、生命線がわかるというのを、太古の記憶を呼び起こして実感。私は、染められた髪をつかむと、ふりまわし、正確にミカの首筋をねらって、牙をむく。

![]()

ケンジ

何がおきているのか。痛みよりも、俺は昔、小学校のとき、兄貴と一緒に見た、なんとかっていうホラー映画にでてくる、ゾンビを思い出して、いわゆる、すごく怖いのに、見るのをやめられない類いのもんで、腕にくらいついて離れないよしこを見て、というか、それが、よしこだと認識するまでに、時間がかかったけど、その腕に食らいつくよしこから、目がはなせず、一瞬、脳天に、ガツンッという衝撃がはしって、あやうく、舌をかみそうになって、どうやら、俺は殴られたらしく、えっ? 死んだらどうしてくれんだよ、ってそちらを見ると、そこにも、ゾンビがいて、それはさっきまで女神じゃなかった? って、反射的に、殴り返そうとしたら、腕に鋭い痛みがはしって、ますますよしこが食い込んでいる。どうしたもんか、俺は、そういう趣味でもないんだけど、ズボンを脱いだ。ずっとたちっぱなしだったから、パンツの中はもう、ベタベタだけど、この際、はずかしいなんて、言ってられないからな。

![]()

よしこ

ずっと探していた匂いってこれだったんだ。こんなところに咲いている。はじめて見るケンジのそれは、産まれたばかりで、せいいっぱい泣いている赤ちゃんのように、懸命に涙を流し、ひどく傷つきやすくて、ツメでひっかいたりでもしたら、一気に吹き出してしまうのではないか、と、脈打って、赤黒く血走っていた。どくどくと液を飛び散らしながら、叫ぶそれを見て、私も、私も、泣いて、そう赤ちゃんが来た道を、自然にかえっていけるように、そこへ、導く。

ケンジ

今度は俺の番。声もなく、涙もなく、腕に噛みついたまま、身動き一つしない、手当を必要としている小さな命。音もたてずに泣く女の姿を見るのは、はじめてだった。閉ざされた蛹の中から、ゆるんで、その時をまつ。今そんなふうに見えて、はじめて俺は、よしこという存在の愛おしさに気がついた。

![]()

のりお

マンションの前で暗闇を見つめるミカはただのぬけがらだった。いつまでも闇に立ちすくむミカを見て、いよいよこのとき、このタイミングが来たことを、俺は悟った。

![]()

ミカ

誰もいない、誰もいない、ここには、もう、誰もいない。ガクガクと体の震えがとまらない。震える手で髪を切ろうと、うまく、ハサミが噛み合わず、空を切って、ガクガク。髪も瞳も闇にまじって区別がつかない。闇から逃げたくて、すこしでも、茶色く髪の毛を染めたのに、闇にとけて、いったいなに? 一体になって、そこから逃げられない。

のりお

ミカの手を、存在を、確かめるため、触れ、驚かさないように、震える手でハサミを握りしめるその指を一本一本、はずして、できるだけやさしく取り上げた。ミカはそれでも、空をみるような目で俺を見て、震えるその目、その中に、穴があいていることを、俺は知る。

![]()

ミカ

こわい、こわい、立っていられない私の体を、そっと支えて、目の前にいるこの男、どこかで、みたことあったかな。そう、頭の片隅ではおもっていたけど、体は全然違うことをする。

のりお

口ってこんなに大きくあくんだ。俺自身、すっぽり入ってしまうのではないかと、恐ろしくなるくらい、大きな口をミカはあけた。地鳴り、地震? どこから聞こえてくるのか、恐ろしさなんて、すぐに吹き飛ばされるぐらいの、音量で、ゴゴゴゴ、と唸り、それは、大きな口の奥から出ていて、どうやら、ミカの中。やっと、空気を吸うことができた、赤子のように、大きく息をすうと、全身で叫び、穴という穴から、闇が吹き出しているような感覚。俺もついでに吹き飛ばされないように、踏ん張りながら、ミカを抱きしめる。

ミカ

昔から知っているような、懐かしい感覚。満たされる、って、こういうことなの? 奥深くから、自然に何かがあふれて、あふれて、とまらない。

のりお

ミカは抵抗することもなく、おどろくこともなく、そうされるがままになって、もともとそうなのか、ミカの中には、ぽっかりと穴があいているところがあり、そこに、入ってしまったら、自分がなくなってしまうのではないかという怖さもあったが、俺は、一息つくと、決意。ゆっくりすっぽりとおさまっていった。

ミカ

ひとつになったまま、泣いて、叫んで、感じ、次々となにかがあふれて、あふれて、とめどなく、私はもう、それをとめることができない。

![]()

よしこ

あの日私はすべての力を使い果たしたらしく、すっかり体の力がぬけてしまった。

ミカと言葉をかわさなくなってどれくらいたつのか。

ただおだやかに冬のはじまりを感じていた。

![]()

よしこ

人のいない教室に静かに座っているミカ。それって天使が羽を休めているみたいね。

そう。たしかはじめてミカを見たときも、そんなことをおもったあの感覚。

私はわざと音をたてて教室にはいる。ミカは振り向かない。

はじめからそんな天使はいなかったから。ミカは音もなくどこかに消えた。

![]()

ミカ

一緒にかえろ? よしこをさがしてあちこちまわって、そう、一言、声をかけれたらいいんだけど。

わたしは? わたしと帰らない? 私は、屋上に駆け上がる。

![]()

よしこ

授業がおわって、教科書をしまおうとしたとき、見慣れないノートがそこにあって、ひらくとメモがはさまっている。

「屋上きもちいい」

ずいぶんさっぱりとした文字。それは見慣れたミカの字でそう小さく書いてあった。

ミカからコンタクトをとってくるなんて、なんだか笑っちゃう。だから、ほっとあたたかいものが頬をつたって、それが涙であるってことに、私はすぐに気がつかなかった。

![]()

よしこ

屋上にあがるとそこには、照れてはにかむミカがいた。

もぞもぞと顔をあげ、無垢な目で私を見つめるミカ。

ひさしぶりのミカは前と少しも変わらなくて。

なんだかおかしくなって私はふきだした。

笑っている私につられて、ミカも顔をへの字にゆがませて、笑った。

ミカの笑った声、きくの、はじめてかも。

不器用に笑うミカを見ていたら、またまた笑いがこみあげてきて。

私たちはしばらく、二人で声をあげて笑いあった。

〜了〜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?